【覚書】城飼郡(後の城東郡)の式内社

城飼(きかふ)郡 2座並小

奈良(なら)神

比奈多乃(ひなたの)神

1.奈良神社

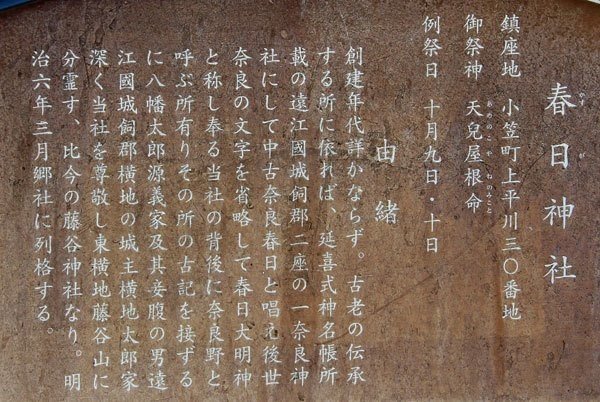

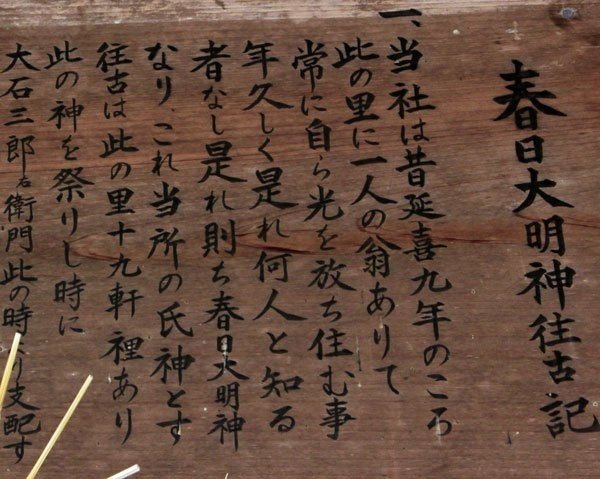

(1)論社①:春日神社

奈良神社(静岡県菊川市上平川字春日)は、「奈良野」「奈良淵」がある奈良にあった。「奈良」とは、「土地を均(なら)す」の「なら」で、「平坦な土地」という意味で、鎮座地の「平(ひら)川」に通じる。

御祭神不明の奈良神社に、藤原氏が大和国(現在の奈良県)の春日大社の春日神4柱

・武甕槌命(藤原氏守護神)

・経津主命(藤原氏守護神)

・天児屋根命(藤原氏祖神)

・比売神(天児屋根命の妻。一説に瀬織津姫命)

の神々のうちの天児屋根命を祀り、「奈良春日神社」と称したが、「奈良」を省略して「春日神社」と呼ぶようになったという。要するに、奈良神社を春日神社が乗っ取ったことになる。(春日大社も榎本神社(御祭神:猿田彦命)の社地を乗っ取って建てられた。瀬織津姫命を祀る神社も境内社・祓戸神社に格下げされたという。藤原氏強し!)

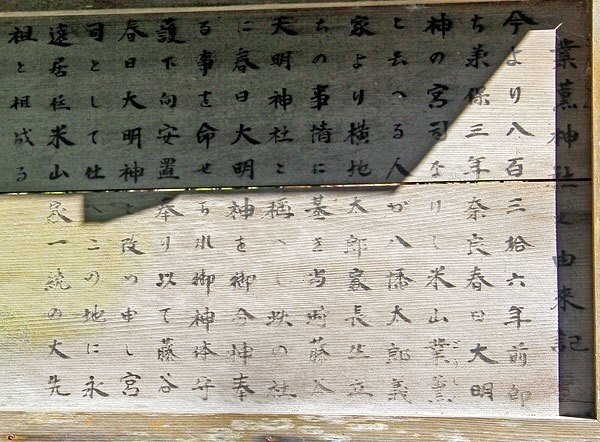

(2)論社②:藤谷神社

「八幡太郎」源義家が、永承6年(1051年)~康平5年(1062年)の「前九年の役」で東北地方へ下る途中、見付宿(静岡県磐田市)で大雨による太田川の氾濫のために足止めされた。この時の接待役であった相良荘司・藤原姓相良②維頼(相良④光頼、二俣五郎太夫とも)の娘が源義家の子を身ごもったが、源義家は「もし男なら捨てろ」と言って東北地方へ行った。生まれた男子は命令通りに捨てたが、春日神の使いの鶴に守られ、春日大社詣の帰路の遠江国城飼郡横地郷の住人・二俣弾正が拾い、「捨太郎」と名付けて育てた。この時、二俣氏のあとを鶴がついてきて、「鶴松」に巣を作って住んだという。

源義家は、「前九年の役」を終えて京に上る途中、小夜の中山で捨太郎と対面し、実子だと認知して二俣氏領の横地郷を与え、「横地太郎家長(家永とも)」と名乗らせたという。さらに、二俣氏には、春日神を藤谷山に祀って宮司になるよう命じたという。

この源義家の行動は不可解である。

①認知したら源家長と名付けて、京都へ連れて行くのではないか?

②「八幡太郎」と呼ばれる義家が、なぜ「八幡神を祀れ」と言わずに、藤原氏の春日神を祀らせたのか?

多分、捨太郎→横地太郎家長という名の変更は「元服」であり、(相良氏の娘と関係を持った)源義家が烏帽子親になって、「家」の一字を与えた(偏諱)のであろう。そして、捨太郎の実父は二俣氏、実母は相良氏(藤原氏)なのであろう。当時は「子供が生まれたら、1度捨てて拾うと強い子に育つ」と信じられていたので、二俣氏は我が子を1度捨て、拾って「捨太郎」と名付けて育てたのであろう。

※「子供が生まれたら、1度捨てて拾うと強い子に育つ」:井伊氏の祖・井伊共保は、式内・渭伊神社の御手洗井戸から誕生したというが、井戸端に捨て、宮司に拾ってもらったのだろう。(渭伊神社の本来の御祭神は、井戸神、水神であろうが、現在の御祭神は八幡神である。駐車場には天白社がある。)豊臣秀吉の嫡男・豊臣鶴松の幼名は、1度捨てられたことから「棄(すて)」「棄丸」で、武運長久を祈るために八幡太郎とも呼ばれた。

※二俣氏:東遠に居座って神職に変わった家と西遠に移って武家を続けた家に分かれたようだ。

武家の二俣氏は西遠の二俣城主になった。二俣(地名)に二俣氏が来るとは、西郷に西郷氏が来るようなものである。

・二俣城の対岸(西岸)は、井伊氏、赤佐氏(奥山氏)、小野氏領である。

・2017年NHK大河ドラマ『おんな城主 直虎』で有名になった「情けの武将」新野左馬之助を祀る左馬武(さまたけ)神社(静岡県御前崎市新野)の現在の宮司は二俣氏である。

春日神社の主張(「業薫神社之由来記」)は、式内・奈良神社が奈良春日神社と名を変え、宮司・米山業薫が藤谷神社へ春日神を分霊してあげたとする。

藤谷神社(静岡県菊川市東横地)の主張は、藤谷山(「藤谷」とは「フジが自生する谷」なのか「藤原氏の谷」なのか)にあった式内・奈良神社に、源義家の命令で、二俣弾正が春日神社から春日神を分霊してもらって合祀し、藤谷神社と称したとする。

個人的には、奈良野の春日神社の主張の方が正しい気がする。あと、式内・奈良神社の御祭神を知りたいものである。(奈良淵に住む水神・瀬織津姫だと思う。)

※論社:『延喜式』に載っている神社(「式内(しきだい)社」という)が、そのままの名前で現在まで存在していることは非常に珍しい。廃絶社となったり、他の神社に合祀されたりした神社も多い。

「式内社」は、「古代から存在する由緒正しい神社」であるので、明治維新後、「我が神社は式内社である」と主張して、『延喜式』に載っている社名に変更した(戻した?)神社が多い。(春日神社も、藤谷神社も、延喜時代の社名「奈良神社」に戻さなかったのは立派である。というか、比定社は戻せるが、論社は戻せないことが多い。)

※「我が神社は『延喜式』記載のA神社である」と主張する神社が1社であれば、その神社を「比定社」といい、複数ある場合を「論社」という。

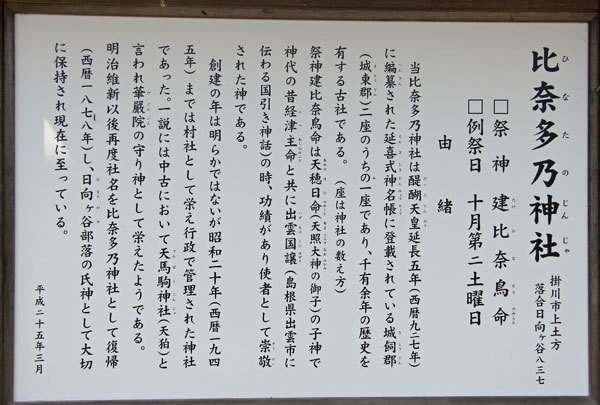

2.比奈多乃神社

(1)論社①:比奈多乃神社

比奈多乃神社(社頭案内板)

由 緒

当比奈多乃神社は醍醐天皇延長5年(西暦927年)に編纂された延喜式神名帳に登載されている城飼郡(城東郡)2座のうちの1座であり、千有余年の歴史を有する古社である。(座は神社の数え方)

祭神建比奈鳥命は天穂日命(天照大神の御子)の子神で神代の昔経津主命と共に出雲国譲(島根県出雲市に伝わる国引き神話)の時、功績があり使者として崇敬さられた神である。

創建の年は明らかではないが昭和20年(西暦1945年)までは村社として栄え行政で管理された神社であった。一説には中古において天馬駒(てんばく)神社(天狛)と言われ華嚴院の守り神として栄えたようである。

明治維新以後再度社名を比奈多乃神社として復帰(西暦1878年)し、日向ヶ谷部落の氏神として大切に保持され現在に至っている。

突っ込みどころが多い由緒書ですね。「天馬駒(てんばく)」は「天狛」ではなく、「天伯」で、天照大神、もしくは、瀬織津姫命でしょう。

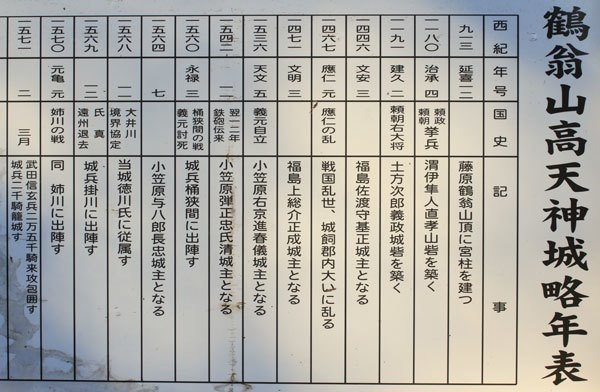

(2)論社②:高天神社

藤原鶴翁は、延喜12年(913年)、鶴翁山の山頂に高皇産霊神と土師氏の祖神にして建比奈鳥命の親神・天菩毘命を祀る「比奈多乃神社」を建て、後に今川氏が土師氏の後裔・菅原道真公を祀って「高天神社」(静岡県掛川市上土方嶺向)と社名を変え、東峯から西峯へ遷座させたという。

※天照大神(天伯)─天菩毘命(天穂日命)─建比奈鳥命(建比良鳥命)

※天菩毘命…土師職・野見宿禰【土師氏の祖】…菅原氏(781年に改姓)

※高天神城の築城時期には諸説あり、伝承では、治承4年(1180年)に井伊(渭伊)直孝が築いたとするが、『高天神御鎮座本記』には、建久2年(1191年)に土方義政が築いたとある。

さて、創建不明の天伯神社(式内・比奈多乃神社だと主張して明治11年2月に「比奈多乃神社」に社名変更した神社)と延喜12年(913年)創建の高天神社(「比奈多乃神社」に社名変更したくてもできなかった神社)と、どちらが延長5年(927年)完成の『延喜式』に載っている比奈多乃神社なのか──。

高天神社と天伯神社は1つの神社で、高天神社が上社で天伯神社が下社のような気がしないでもないですが、御祭神・建比奈鳥命の「比奈」、鎮座地「比奈多ヶ谷」の「比奈多」が『延喜式』に載っている「比奈多乃神社」の社号「比奈多乃」に繋がるということで、多数決なら天伯神社(現在の比奈多乃神社)に軍配が上がるでしょうね。

■余談:東遠の井伊氏

遠江井伊氏には、西遠の井伊谷井伊氏と、東遠の井伊氏がいる。

東遠の井伊氏は、横地氏とその分家の勝間田氏(勝田氏)と共に行動したことで知られている。

・『保元物語』「官軍勢汰へ幷に主上三条殿に行幸の事」

「遠江国には横地、勝田、井八郎」

・『吾妻鏡』建久六年(1195)3月10日条

「伊井介、横地太郎、勝田玄番助」

・『今川記』永享の乱

「横地長秦、勝間田弾正、井伊弥太郎」

この東遠の井伊氏を2017年NHK大河ドラマ『おんな城主 直虎』の時代考証担当・大石泰史氏が「日向ヶ谷井伊氏」と名付けた。両氏共に「谷」に興ったのは偶然の一致かもしれないが、興味深い話である。とはいえ、日向ヶ谷は大和国土方に興った土方氏の本拠地であり、井伊氏の本拠地は嶺田だと思われる。

2017年NHK大河ドラマ『おんな城主 直虎』のもう1人の時代考証担当の小和田哲男氏は、「静岡県指定史跡 勝間田城趾540年祭 小和田哲男氏記念講演「勝間田・相良・井伊氏の世界」」において、「井伊氏は藤原北家ではなく、相良氏と同じ藤原南家であり、いつも行動を共にする横地、勝間田、井伊氏は、同族の可能性が高い」とした。

井伊氏は、藤原南家為憲流藤原周時の後裔だという。

東遠井伊氏は、系図上は相良氏と関係が深く、東遠井伊氏の領地は相良庄内にあったように思われるが、残念ながら「井」「井伊」という地名(本貫地、名字の地)が相良庄内に見当たらない。

※相良庄24ヶ村:荻間、大寄、黒子、中西、白井、和田、男神、女神、松本、中村、菅ヶ谷、海老、平田、園、徳、波津、鈴木、落居、新荘、遠島、二谷、三島、白羽、笠名村。

ということは、大石泰史氏や小和田哲男氏が言うように、「井伊氏は東遠に興って西遠に移った」のではなく、「井伊氏は西遠の井伊谷に興り、何らかの理由で東遠に移った」と考えるべきでしょう。

そして、東遠に移った井伊宗家は、横地氏&勝間田氏と共に戦い、討ち死にして絶家となり、井伊谷に残っていた分家(井伊弥太郎家)が宗家になったのでしょう。そして、井伊弥太郎直虎が花澤合戦で討死し、井伊家は滅亡したかと思われましたが、松下虎松が徳川家康に仕官すると、徳川家康は、井伊万千代と名付けて井伊家を再興させました。この松下虎松は、井伊家庶流の井伊直親の子なのだそうです。

※「藤原南家為憲流相良氏系図」

藤原鎌足─不比等─武智麻呂─乙麻呂…為憲─時理→

→時理┬時信【工藤・伊東(伊豆国田方郡伊東荘)・狩野氏】

└藤原①維兼─②維頼─③相良周頼=④伊東光頼─⑤頼寛─⑥頼繁→

→⑥頼繁┬相良⑦頼景【相良氏】

├伊東頼堯【日向伊東氏へ】

└井伊介【井伊氏】

・藤原周頼は、相良庄を与えられて「相良」と名乗った。子がいなかったので、伊東祐光の次男・光頼を養子にして継がせた。

※「藤原南家為憲流系図」(『百家系図稿』)

藤原維頼┬横地頼兼┬長宗【横地氏】

│ └長兼【勝間田氏】

└藤原維弘─井伊周時【井伊氏】

※宝賀寿男『古代氏族系譜集成』「井伊氏略系」

http://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/keihu/iishik1.htm

藤原為憲─時理─時信─維遠─維頼┬頼家【横地氏】

└維弘┬周時…道直【井伊氏】

└周頼【相良氏】

※相良庄「白羽村」について

※相良庄「白井村」について

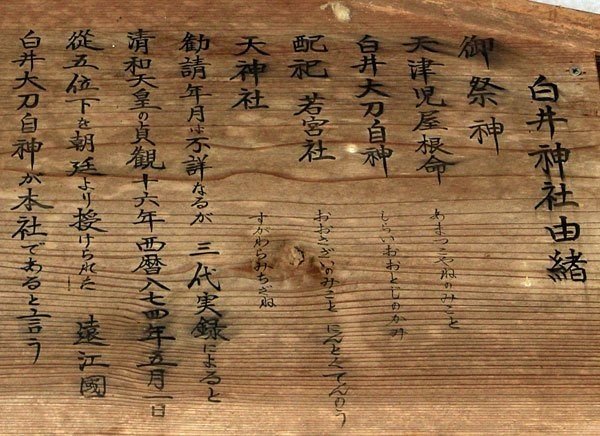

式内社はないが、国史見在社「白井神社」はある。

いいなと思ったら応援しよう!