沓掛城

沓掛城は、桶狭間の戦いの前夜、今川義元が泊まったとされる城です。

「諏訪曲輪」は城の守護社・諏訪神社があった曲輪です。

現在、諏訪神社は、梁田政綱の墓がある聖應寺の横に遷座しています。

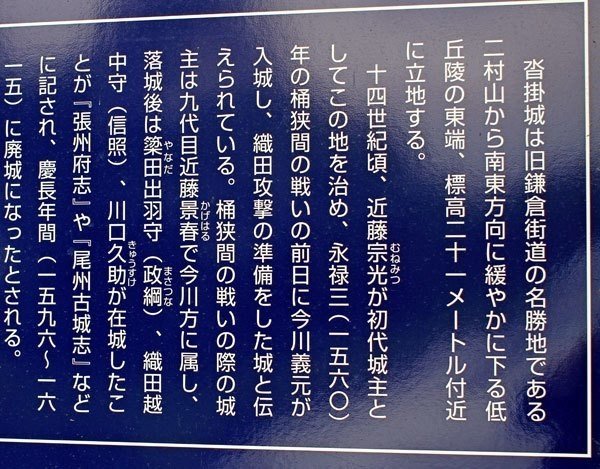

現地案内板で気になるのは2点。

1つめは「桶狭間の戦いの時の城主は近藤景春」ということ。

正しくは、「城主は今川義元。城代は浅井政敏」ですね。

近藤景春が今川義元に寝返ると、

今川義元は沓掛城に浅井政敏(今川義元の妹婿)を入れ、

近藤景春は、沓掛城を追い出されて高圃城に移りました。

今川義元が討たれると、沓掛城の浅井隊が駿府へ退き、

沓掛城は、誰もいない空城となったので、

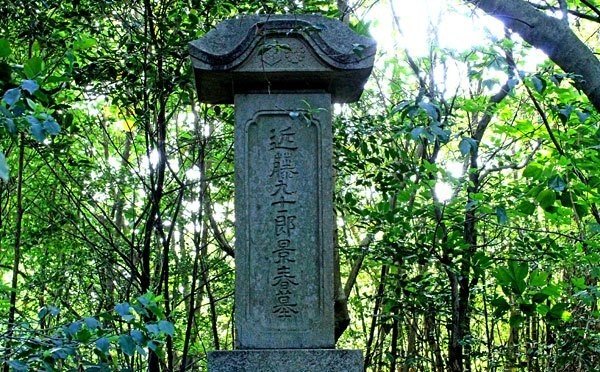

近藤景春は、沓掛城に入りましたが、織田軍に攻められ、

天神山の山頂で討死(一説に燃える沓掛城を見て切腹)しました。

天神山からは沓掛城が当時は見えなかったそうですから(現在は、宅地造成のために前にあった山が削り取られて消失したので見える)、討死かな。

もう1つ気になったのは、「鎌倉街道が二村山を通る」ということです。地図もそうなっていましたが、二村山に限らず、山の尾根を歩くのは、「鎌倉街道」(「いざ鎌倉」の道)が整備された鎌倉初期=地球温暖化時代(海進時代)の街道で、戦国時代=地球寒冷化時代(ミニ氷河期)の街道は、湿地ではなくなった山麓にあります。二村山でも街道は南麓を通っていました。

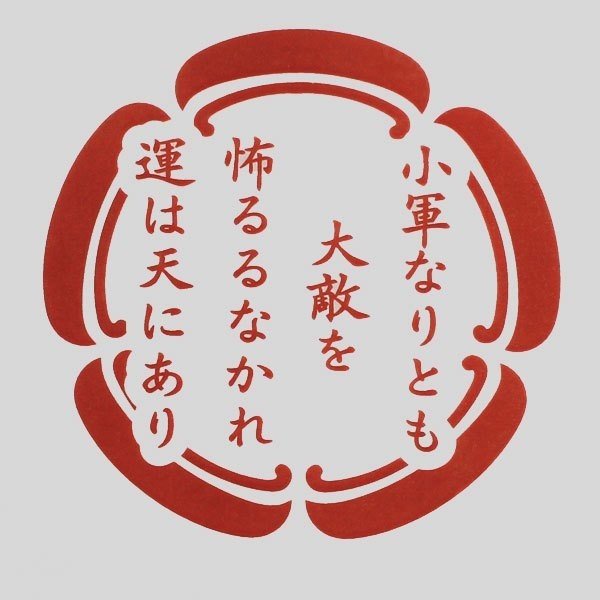

さて、織田信長は、太田牛一『信長公記』によれば、決戦に当たり、中島砦で次のように檄を飛ばしたそうです。

「各よくよく承り候へ。あの武者、宵に兵粮つかひて、夜もすがら来なり、大高へ兵粮を入れ、鷲津、丸根にて手を砕き、辛労して、疲れたる武者なり。こなたは新手なり。その上、小軍なりとも大敵を怖るゝなかれ。運は天にあり。此の語は知らざるや。懸らぱ引け、退かば引き付くべし。是に於いては、ひ稠(ね)り倒し、追い崩すべき事、案の内なり。分捕なすべからず。打ち捨てになすべし。軍に勝ちぬれば、此の場へ乗りたる者は、家の面日、末代の高名たるべし。只励むべし」。

【現代語訳】「一人ひとり、よく聞け。目の前の諏訪山と漆山は敵であふれているが、丸根砦から小川道を進んで諏訪山で休んでいる敵は、昨日、夕食を食べて腹ごしらえをし、徹夜で大高城へ兵粮を入れ、今朝、鷲津、丸根砦で戦った敵であり、大変疲れている。それに対し、こちらはまだ戦っていない新手であり、元気である。

また、こちらは、敵より兵の数は少ないが、たとえ小軍であっても、大軍を怖れるな。『運は天にあり』(勝敗は時の運であり、その勝敗は天が決めるものである)という言葉を知ってるか?

攻めたら引くヒット&アウェイ方式で戦い、敵が退いた時は追いかけよ。背を向けて逃げる者を追ってひねり倒し、追い崩すことは容易である。

こうして敵を倒したら、分捕り(ぶんどり。倒した敵の甲冑や武具などを奪い取ること)はせず、放置しておけ。(今川領に侵攻した戦いであれば、奪った領地を恩賞として与えられるが、今回は敵が我らの領地に侵攻してきての戦いであるので、勝っても土地を与えられない。だからといって、少しでも何かを得ようとして、せこく分捕りをするな。敵の数は多いから、分捕りに集中している時に刺されるぞ。)勝ったら(土地は与えられないが、金や物なら与えられるし、何よりも)この場にいる者には、「あの今川義元軍と戦って勝った」という高名が与えられ、子々孫々語り継がれるのであるから、ただただ励め!」

「恩賞目当てではなく、家の名を残すために、精一杯戦え」という発想は、河井継之助の「口上書」に似てると思います。

余談ですが、織田軍って、新手(まだ戦っていない兵士)ですが、元気なのでしょうか? 私なら、朝早く起こされて、清洲から鳴海まで走ったら、もう疲れて戦えませんけどね(笑)。山崎合戦にしても、活躍したのは、「中国大返し」を成し遂げた兵士ではなく、秀吉側についた摂津衆だと聞いています。

いいなと思ったら応援しよう!