2023年の目標と計画

── 一年の計は元旦にあり。

新年の計画は、元旦(元日の朝)に立てよ。

転じて、何事も、まず最初に計画を立てることが大事であるという意味。

だが、「新年のことを元旦に考える」では遅すぎる。

──鬼に笑われようと、来年のことは、大掃除までに考える。

大掃除で本棚を整理する。

鎌倉幕府の本を処分して、かわりに並べるのは、

技術史の本?

徳川家康の本?

それとも、写真論の本?

──「大掃除」って、いつ始める?

12月8日の「正月事始」からでいいけど、12月8日は、田の神様を送ったり、お事汁を作ったりと、忙しい。(地方によっては、12月13日が「正月事始」であり、正月用の「松迎え」や「節木伐り」をしたり、正月用の餅つきをしたりする。)

江戸時代の寛永17年(1640年)、千代田のお城(江戸城)では、12月13日に「煤払い」を行うように決められた。そのため、大名屋敷や旗本邸なども12月13日に「煤払い」をするようになり、庶民も倣い、江戸城下の「煤払い」は12月13日となった。(朝廷や公家は、陰陽師に吉日を占ってもらって行った。)このため、今でも、大掃除は、12月13日から始めて28日までに終わらせるのが良いとされる。

この12月13日を「煤取り節供」「煤の年取り」「十三日節供」などといい、神棚や天井(囲炉裏(いろり)や竈の上)の煤を、竹竿の先に藁(もしくは笹)をくくりつけた「煤払い」を使って、(煤と同時に穢れも)払い、終了後は、(地方によっては、各家の門に立て置いたのを子供達が集めて)村境の雪の上や肥料の上に立てて歳神様の依代とし、小正月の「どんど焼き」で焚き上げる。

以上、江戸時代の大掃除は「煤払い」であったが、今の家庭には囲炉裏も竈もないので、煤はない。

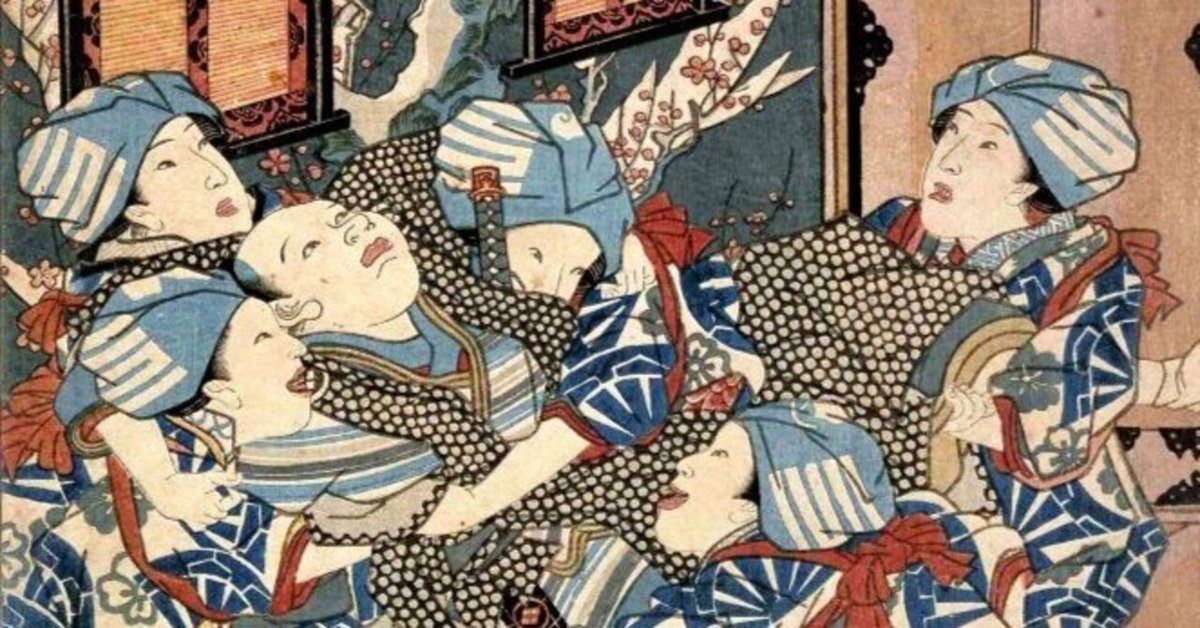

一、煤拂 近世多くは十三日を用ゆ。(是は柳營に而、十三日に御煤納メあり。それにならへる期日なるべし。民庶尤今日を專らにするなり。)貝原氏の歲時記には、十五日を用ると見えたり。近世年中行事の書には、禁裏にては、吉日を撰て御煤拂ありと見えたり。(吉日を撰む事は、陰陽家より日時の勘文と云ものを奉りて、それにて定めらるヽなり。)閩書曰、臘月廿四日毎家掃塵云々。是は廿四日を期日として、屋中を掃除すると見えたり。和漢共に新年を迎ふるの儲に屋中を掃除して萬の事の淸からん事を欲するなり。別して異なる事もなきなり。(或說に、煤拂と云事は、陽成院の御宇より初ると言うが、いぶかし。古書に所見かつてなき事なり。)此日、壯年の婦女、奴婢の屬は、相ともに戲れ興じて、家長貴人を論ぜず、見るままにとらへ戲れて、「胴に擧る」と稱して、賑ひ、ののめく事あり。いかなるゆへと言事をしらず。誠の俗間の一戲興なり。

すヽはらひ(煤拂) すヽはらひの事は、中昔より慥に所見ありといへども、神代にすヽの事みえたり。いはゆる天の新巣の凝烟の八拳垂まで燒擧てと〈古事記〉みえ、ふせやたきすすしきほひてとも、葦火燎やのすヽたれどと〈萬葉集〉みえたれば、古代よりすヽを拂ひし事もありしなるべけれど、時日をさだめ吉日を撰みて、すヽをはらひし事は、嘉禎二年より慥にみえたり、その年十二月六日己丑霽、爲大膳權大夫奉行、召陰陽師等於御所、歳末年始雜事日時勘申之、御煤拂事有相論、文元朝臣申云、新造者、三箇年之内可レ有其憚と〈東鑑〉みえたるによれば、此以前よりもありし事しられたり。しかりといへども、禁中にては此頃煤拂の事ありしやいなや、しるべからず。東鑑は全く武家の記録にして、殊に鎌倉將軍家の進退事實を記したる日記なれば、禁中の見合にはなりがたしといへども、嘉禎二年は、將軍頼經公御在世中なれば、萬事何事にかぎらず、大内の御式をうつされ給ふべき事と推はかられたり。しかれば禁中にても、其頃は御煤拂ありしなるべけれど、定式の御行事にはあらざりし故、諸家の記録中に見當らざれど、はるかに後れて、親長卿の記に、文明二年十二月十七日、晴、兩御所御煤拂也としるし、宣胤卿記に、同十二年十二月九日、今日禁裏御煤拂とみえたれば、此頃よりは、禁中にても恒例となりて、年々十二月中にすヽを拂はせ給ふなり。さて、東鑑にみえしごとく、新造の御殿は、三箇年の内はすヽけをとらせ給はぬ事にして、今の世にいたるまで、いやしき賤が家居までも、其規定を守りてとらず、又煤拂の時日は、嘉禎二年の頃より、十二月の中、吉日良辰を撰み、且雨などの降ぬ日を用ゐられしとみえて、親長卿の記、御ゆどのヽ上の日記等にも、幾日晴、御所御煤拂也、幾日はるヽ、御すヽはき、いつものごとくありなどみえたるにてしられたり。

さて、近世は、柳營にても十二月十三日を定日とさだめ給ひしによりて、貴賤おしなべて此日を用る事とはなれり。武家にては、舊家は古來の仕來もあれば、各々其定を用ゐて、日の晴雨善惡にかヽはらず、すヽを拂ふ事なれど、諸家の記録によりて按に、二百年前のむかしは、大概十二月廿日前後の吉日にて、且晴る日を撰まれてすヽを拂ふ事、諸日記に顯然たり。扨又、西土にても此事所見あり。いはゆる臘月廿四日、毎家掃レ塵と閩書にみえ、呉中十月廿七日掃屋塵と、歳時記異集に記したるによれば、千萬里の海陸を隔、且國異にて人異なりといへども、風俗一致にして、人情も又かはらざりしなり、

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/764258/22

http://kumi2.com/wakaomi/douage/touto.html

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1302681

煤掃きが終わると、ご祝儀として、全員を順に胴上げした。女性は、諸事情で胴上げされたくないので、柱にしがみついたり、赤ちゃんを抱いたりして胴上げから逃げまくったという。

胴上げ後、「煤餅」「蕎麦」「鯨汁」がふるまわれ、煤を落としに銭湯へ。夜にはご祝儀酒がふるまわれ、早めの解散。男性は夜の街へとくりだした。

何方へ 行て遊ばむ すすはらひ 挙白

──来年の目標は「一日一記事」。

私のような貧乏人は、サポートを求めてせっせと記事を書く。サポートを得て、裕福になれば、有料会員になれる。有料会員になれば、未来日記を書けるようになるので、暇な日に数日分書いてアップしておけば、「毎日投稿」なんて目標は楽にクリアできるんだけどな。(裕福な人がうらやましいぜ。)

と言いつつ、なんだかんだで、今日で100日連続投稿達成!

誰か、ほめて(笑)。

そう言えば、まだ来年の手帳を買ってなかった。(貧乏人は辛いぜ。)

いいなと思ったら応援しよう!