AnimeJapanとTwitterの関係を現場で感じる。

3/23(土)に、お仕事の関係でAnimeJapanに行って参りました。

仕事も基本は陽の当たらない場所でディスプレイを見ながら黙々と行うことが多いので、動員数10万クラスのイベントに足を向けると、3〜4時間滞在しただけで足も肩もバッキバキで、イベント自体は楽しかったのですがテンションにコンディションが全く追いつかなかったです。。

そんなAnimeJapanですが、Twitterでも相当盛り上がったようで

都内のイベントで、10時オープンにも関わらず10:35の時点でトータルで約7万近くの投稿がなされていた模様。3/23にはトレンドにも常にランクインしている状況でした。

そんなAnimeJapanを今後、分析をする業務を仰せつかっているのですが、なかなか、いつものコンテンツ分析とは毛色が違いそうです。どんなところが違うのでしょうか?

(1) イベントにおける花形コンテンツとは、物販のことである

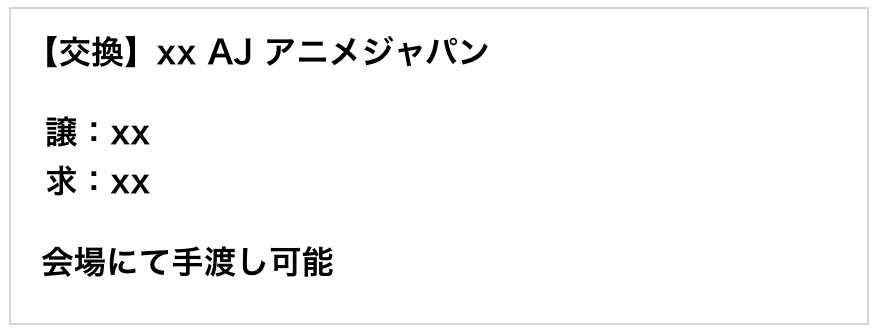

現場でTwitterのタイムラインをずっと眺めていたのですが、とにかく午前中〜正午くらいまでは相当量のTwitterが以下をテンプレにして物品交換を行なっていたことが伺える。

物販のあるコンテンツ関連のイベントにおいては、物販の強みこそがイベントの活況を左右する、と言って過言ではない。ブースにどんなインタラクティブな仕掛けやゲーム、アニメコンテンツを配していようが関係ない。参加者は午前中においては物販の購入に全力を注ぐのである。(特に午前中は女子の参加者が多かったのが印象的だ)

そして、物販に列が並ぶブースは、人が滞留している印象を残せやすいので、パッと見、人が入っているように見える。実は列に並んでいるだけでブースの中身には目を配っていないと思うが、この人がブース付近で止まっている、ということがこの手のイベント時には非常に重要であると感じた。

これを考慮し、物販をブースの分かりやすい位置に置く企業はかなり上手くやっている印象を受けたし、その逆もしかり。物販への注力こそ、この手のイベントの成功の鍵と言える。

(2) 人はTwitter連動企画に参加しない

正午付近になってくると、渋谷のスクランブル交差点級に周りが混雑してくる。こうなってくると、各ブースを周回する、というよりも歩きながら途中のブースに逃げ込んで休む、という言葉の方が適切である。

そんな時に、Twitterにハッシュタグ付の投稿を促すキャンペーンに参加する余裕のある参加者など、ほぼいない。AnimeJapanでのブースの盛り上がりをTwitterにも広げるための取り組みかとは思うが、なかなか思うように参加者は動かないのではないだろうか。

だとするならば、訪れてくれた参加者にブース内を見てもらって参加する、スタンプラリーのような施策をその場で実施する方が遥かに効果的だし、理にかなっている。主催者側は、目の前の来訪者を少しでもブースに滞在させ、楽しませる事に注力する方が重要であるように思う。

(3) フォロー&RTで囲っておくのは効果があるかも

それでも何とかイベントでの盛り上がりをTwitterにも取り入れたい、というのであれば、フォロー&RTキャンペーンが何だかんだ良い落とし所なんじゃないか、と思ってしまう。理由は以下の通りだ。

・QRコード経由で参加者を容易にTwitterに誘導できる

・その後フォロー&RTさせるのも負荷はほぼない

上記2工程は、あまり見覚えのない指定のハッシュタグを入力させるよりもイベント会場においては遥かに楽だ。自分たちのコンテンツに興味を持ちそうな参加者をある程度囲っておき、後ほどTwitter経由で情報を配信する、という活用方法であれば、活用方法として筋が通っているように思う。

(4)現場にも明かされていない謎を散りばめるのは効果がある

ひとつ、印象的だったのが、とあるブースさんで、当日になってもブースのMAP紹介時に、「Coming Soon」とだけ書かれており、そのブースのコンテンツの中身が明かされていないものがあったことである。

当日来訪してもまだ明かされておらず、その内容について「これは何なのか?」と取り上げTwitterに投稿する参加者もいた。

このアプローチはなかなか効果的で、当日行ってもわからない謎について参加者同士がその謎の回答を導くためにどんどん拡散を促し、話題を作ることに成功していたのである。

イベントという、参加者の興味が散らばりやすい場において、話題に目を向けさせる手法としてかなり上手い手口だと思う。そして、これならば、謎を解明するために当日イベントに参加していない方もRetweetというアプローチで貢献することが出来る。

イベントというMomentはTwitterでどう活用するのか?

イベントというものは、言わずもがな、リアルタイム性・生感の強いMomentであるので、それをソーシャル上で活用しようと思うならば、その特性を十分に理解する必要があると思う。

しかし、十分に理解しようと思うのであれば、その場への参加ということがほぼ強制的に必須条件であるようにも思うし、外からハッシュタグだけ使って便乗する、というような性質のものでは全くないと言って過言ではないだろう。

やはり、参加している目の前の客を如何に楽しませるか?をポイントに置くのが最重要であり、それを前提とするならば

・物販の工夫

・参加障壁の低いキャンペーン

・謎や興味を引くための仕掛け

これらを如何に意識できるか?がイベント成功の鍵となるのではないだろうか?

ちなみに今のところ最も話題を集めているTweetは、

ってわけで、たった今のアニメジャパンで発表されました!

— 鼠色猫/長月達平 (@nezumiironyanko) March 23, 2019

Re:ゼロから始める異世界生活のアニメ第二期が決定しました!!!

やったぜ、みんな! 応援ありがとう!

二期も面白いから楽しみにしててくれよな!#リゼロ

RE:Zero第二期スタートの決定のようです。

いいなと思ったら応援しよう!