groin painに対する治療戦略

なかなかインパクトのある画像です。

本日は、groin painについての執筆となります。

よく臨床場面でも、

”ここが痛いのよね”

と鼠径部を抑える患者様や、動作時に

”ここが詰まる感じ”

と鼠径部に違和感を訴えるクライアント様は多く居られます。

そこで、股関節への治療を行なっても何も改善が得られない。けど、体幹やその他隣接関節へのアプローチを行うと鼠径部のつまりや動作時の疼痛が改善されるといったことは良く遭遇します。

ここまでの話であった様に、

鼠径部痛は、股関節のみに問題があり生じることは稀で、その他の要因も複雑に絡み合った、いわば包括的な病態であることを理解しなければなりません。

実際に、鼠径部痛症候群は

何らかの理由で生じた全身的機能不全が鼠径部周辺部の器質的な疼痛発生に関与し、運動時に鼠径部周囲に様々な痛みを引き起こす症候群。

と定義づけられています。

今Noteでは、

▶︎groin painの要因と

▶︎対する具体的な解決策

をテーマに執筆していきます!!

〔Agenda〕

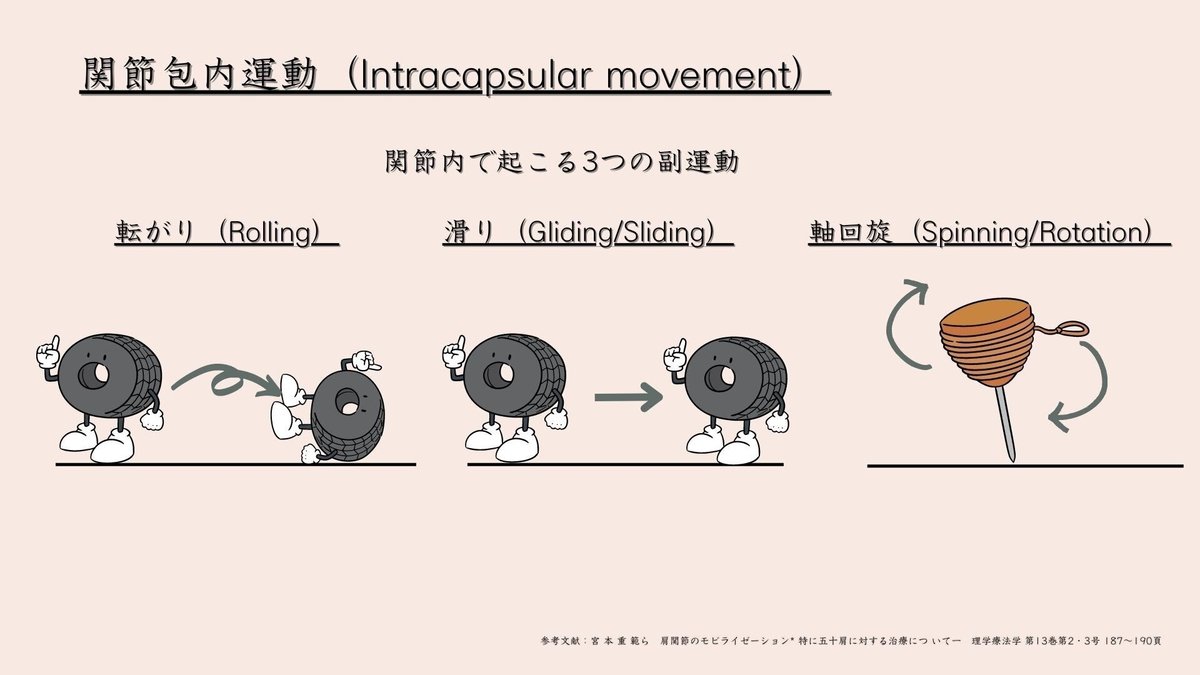

○股関節の副運動

○股関節のStabilityとは?

※適合性のハナシ

○恥骨結合炎

○鼠径部痛のDoha分類

・腸腰筋関連

・鼠径管関連

・内転筋関連

・股関節関連

・恥骨関連

○様々な角度からのアプローチ

・Functional Line

・骨盤-大腿リズム

・姿勢制御の観点から

全ての知識はここに還元しています。

⬇︎オンサロ⬇︎

〔会員特権🎁〕

・セミナーアーカイブ見放題

-100Pを超える資料無料配布

・150を超えるコンテンツ見放題

-解剖/運動/生理に基づく疾患学

それに対するアプローチ等々

また、不定期でコンテンツを大放出していますので受け取りたい方は、追加だけお願い致します。

⬇︎ ⬇︎

1.股関節の副運動

股関節は3方向に可動する自由度の高い関節となります。

当然、自由度の高い関節であるが故に”適合性”の観点が必要です。

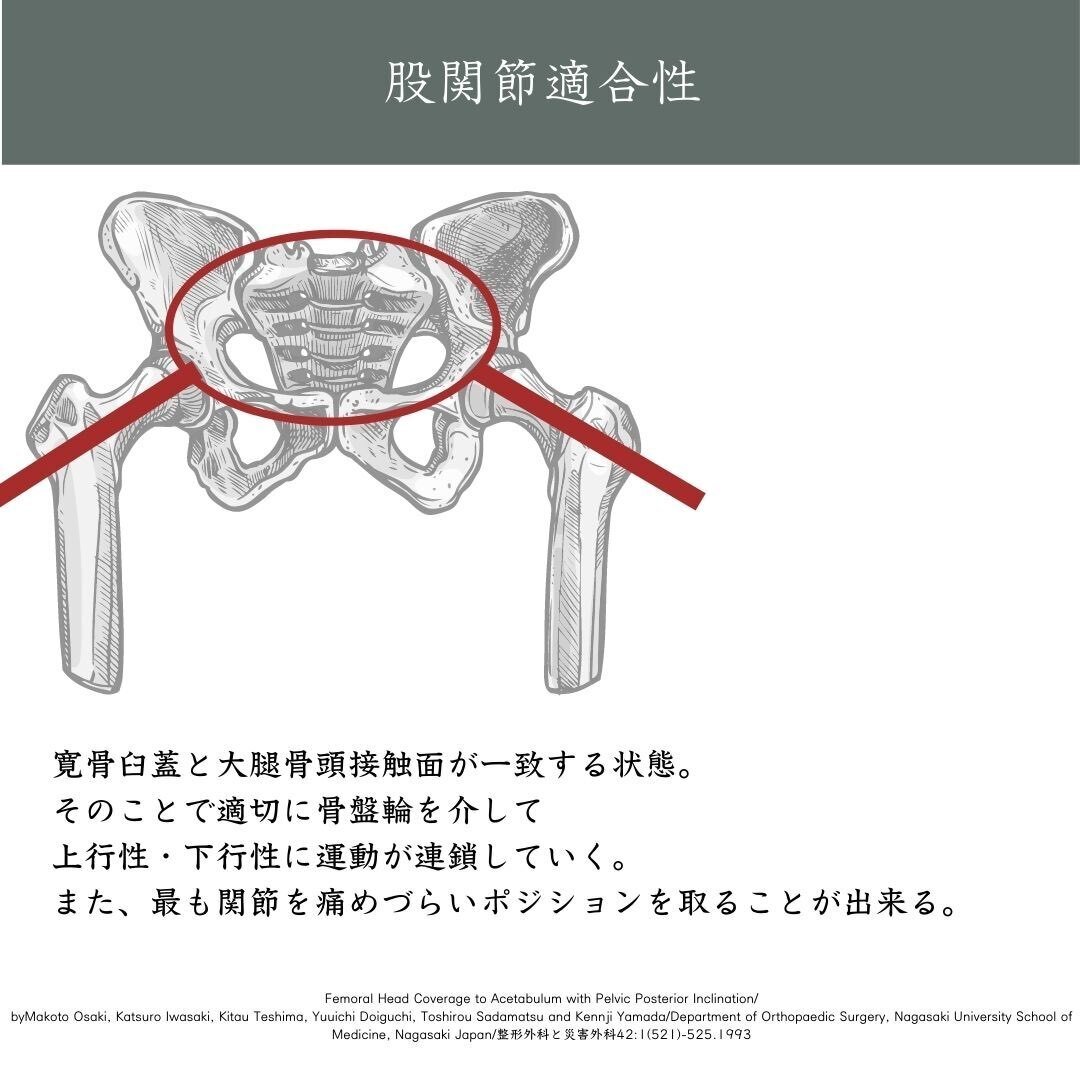

後述しますが”適合性”は、寛骨の臼蓋と大腿骨頭の関係性で表されます。

当然、どちらかが動く際にはもう片方もそれとは逆方向に動くことで適合性を動作時にも保つ必要があります。これを骨盤-大腿リズムと言います。

※最終章のgroin painの治療の項で説明

詳細は、後述するとして

まずは、股関節の屈曲・伸展で副運動のイメージを膨らませます。

股関節屈曲の際には、大腿骨頭は後方/下方に滑り、伸展する際には前/上方に滑ることになります。

-SLR時の大腿骨頭の移動量-

・評価部位:大転子の移動量

屈曲:後方に1.1cm移動

伸展:前方に0.4cm移動

※各個人における前捻角の差は加味せず

股関節が屈曲するに従い、後方滑り、、、

これが障害されると寛骨臼前面に、大腿骨頭がぶつかり損傷します。

そして、股関節前面軟部組織が臼蓋前面でインピンジメントを起こしそうですね。それは、容易に想像つくかと思います。

ちなみに、、

副運動は滑りのみではありません。

これらの運動が関節内で生じることになります。

この副運動の障害は、

後述するアプローチの項でも紹介致しますが、原因は様々です。興味のある方や、患者様で鼠径部痛に悩んでいる方がおられましたら是非最後まで読んでみてくださいね!!

そして、適合性という観点から見ても、

屈曲に伴い後方滑りをするからこそ寛骨臼蓋内で常に大腿骨頭が動くという構図が出来上がります。

いわば、副運動の障害=適合性低下

とも言い換えることができます。

では、その適合性とは?

という観点で、股関節を見てみましょう!😌

※このメカニズムは

か同じ球関節である肩関節に非常に似ています。

周囲組織の違いがある分、正確には違いますがイメージは膨らませやすいかと思います。

参照がてらに肩関節の上腕骨頭と肩甲骨関窩です。

⬇︎ ⬇︎ ⬇︎

2.股関節のStability

適合性とは何か?

〔適合性とは〕

寛骨臼蓋と大腿骨頭の接触面が一定でかつ、一致する状態。

歩行時には、体重+重力が生じるため、大腿骨頭と臼蓋には安静時の3-4倍の圧力が生じる。

この様に、寛骨臼蓋と大腿骨との関節面が常に一定範囲あることを意味します。

当然、元々構造的に不安定(自由度の高い)な股関節。

適合性を知るためには、

☑︎骨構造的な安定性

(静的安定機構)

☑︎筋・靭帯等軟部組織性の安定

(動的安定機構)

を知る必要があります。

-静的安定機構-

☑︎頚体角

股関節には、頚体角というものがあります。

これは、”大腿骨骨幹部軸と頚部軸の角度”で表されます。

この様に、頚体角は年齢と共に角度が減少していきます。

成人では、文献により差がありますが120度程度と言われています。

頚体角がこの角度だからこそ、骨頭を臼蓋に押し込むことができるわけです。

小児では、頚体角が直線に近い為臼蓋に大腿骨頭を押し込むことができず、静的安定機構が破綻している為、歩行が安定しないとも言い換えることが出来ます。

☑︎前捻角

前捻角は、その名の通り

大腿骨頚部の前方への捻転の度合い。

前捻角は、

小児で大きく成人で少ない傾向にあります。

ーーーーーーーーーー

・新生児:15-57°(平均32°)

・1-3歳 :20-50°(平均34°)

・成人 :12-15°

ーーーーーーーーーー

となります。

軸は、

・大腿骨果部の横軸

・大腿骨頚部の中心軸

で測定します。

当然、前捻が大きい程臼蓋との適合性は低下します。

そして、接触面がごくわずかになり関節面より逸脱。

脱臼リスクもあるのが過前捻。

ちなみに、、、

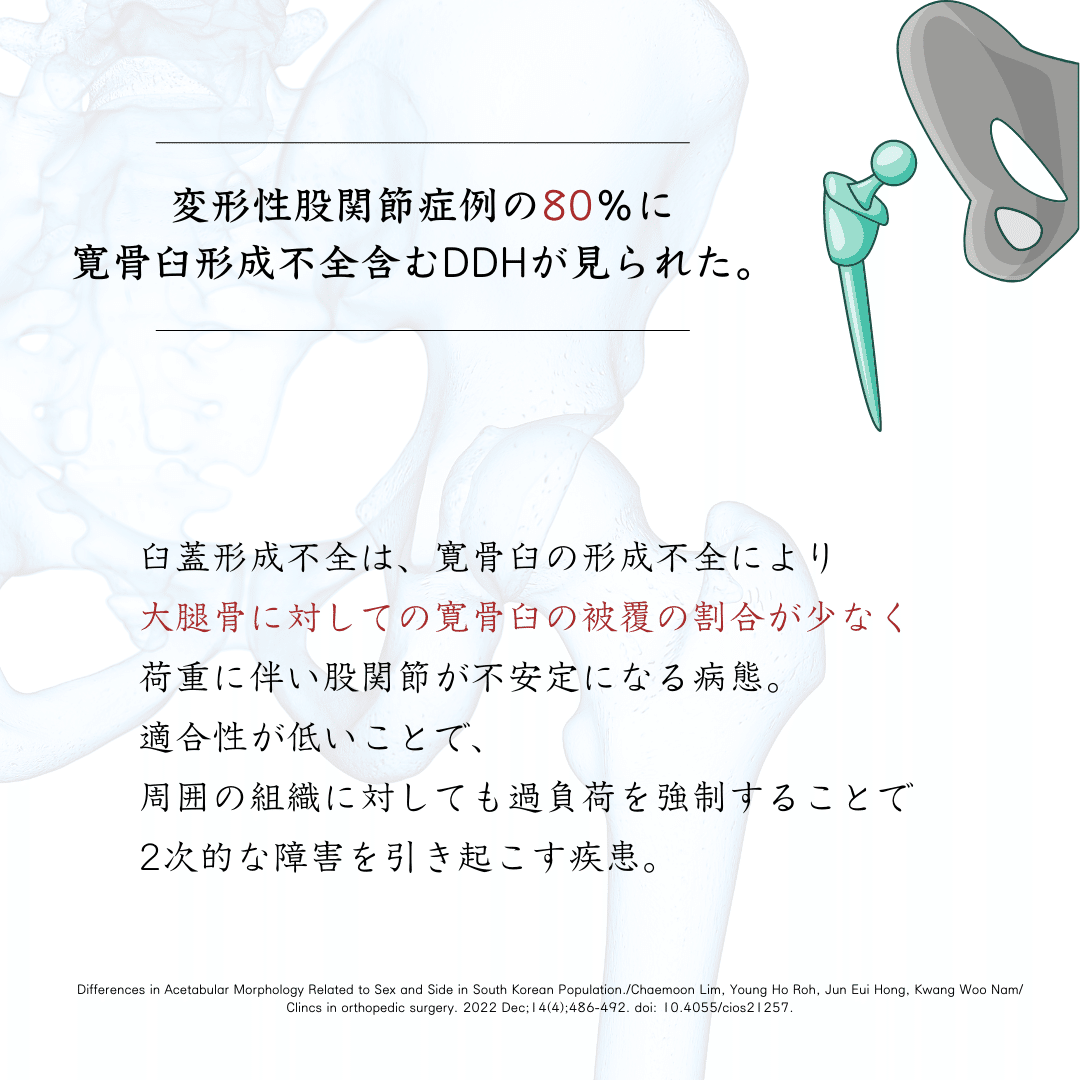

成人と臼蓋形成不全例での適合率の報告があり

健常人では、およそ80%の適合率。

臼蓋形成不全例では60%の適合率。

とこれだけ差があります。

会員様は、完全に理解していると思いますが一応臼蓋形成不全について、、

もっと詳細に臼蓋形成不全について、治療について知りたい方はぜひこちらをClickし、一歩踏み出してみてください。臨床が変わるはずです。

臼蓋形成不全についてハナシ出すと止まらなくなるので、続きはオンラインサロンでもっともっと深く落とし込むとして。

静的安定性機構として備わっている頚体角と前捻角。

小児にでは大きく、成人では小さいのが特徴です。

故に、小児の方が歩行は不安定で臼蓋に適合させる代償として、股関節外転したWide baseな歩行になるのが特徴だと覚えましょう!!

成人になると、臼蓋と骨頭自体が頚体角、前捻角の減少により安定するため内転位での荷重が可能になってきます。

その他にも、静的安定機構には

☑︎関節包

☑︎関節唇

といったものがあるのでCheckです!!

-動的安定機構-

一方で、静的安定性機構のみでは自由度の高い股関節を制動することは出来ません。動作時には、常に大腿骨頭を求心位に押し付ける必要性があります。

この役割を担ってくれる筋達をご紹介します。

今回は、主要な股関節動的安定機構です。

☑︎腸腰筋

☑︎股関節深層外旋筋

☑︎小臀筋

☑︎内転筋

腸腰筋は、大腰筋と小腰筋、腸骨筋から構成されます。

端的にいうと腰椎から起始し小転子まで付着します。

大腿骨頭前面を走行する為、大腿骨頭の前方偏位を抑制する貴重な筋です。大腿骨頭が前方偏位すると当然、臼蓋から逸脱し、荷重軸が臼蓋前面に偏位してしまう為、股関節前面のインピンジメントや変形性股関節症へと進行してしまいます。

そして、この腸腰筋の出力が低下すると股関節屈曲の共同筋である”大腿直筋”が股関節前面の安定性を代償することになります。

しかし、この大腿直筋には骨盤の前傾作用がある為、自然と臼蓋前面に関節軸が移動し股関節前面のJoint Play(関節の遊び)が消失するためインピンジメントに繋がりやすいというデメリットもある為、注意が必要です。

腸腰筋は股関節のフォースカップルの前面を担当します。

☑︎深層外旋筋

名前の通り、6筋あります。

ここから先は

¥ 1,500

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?