#HRを図解しますII|人事・組織の図解まとめ6選 パート

物事の本質を深く理解するためには次の3つが大切だと考えています。

1. 部分ではなく全体を知る

2. 全体の構成要素の相互的つながりを知る

3. 主要な構成要素を見極める

つまり、

全体を知り、繋がりを知り、削ぎ落とす。

この"思考のクセ"が物凄く重要です。

その"クセづけ"のために、私は何か深く理解したい事象や対象物があったら、まず紙に絵を描いてみる。同じ要素を囲んだり、関連し合う要素を線で繋いだり。これ自体が上記3つのプロセスを経るための身体と脳のキャッチボールなんですね。故に、私はよくアナログ / デジタル問わずに「図解」しています。

そんな図解脳を鍛えるために、人様に見てもらって有意義なアウトプットになるように #HRを図解します という形でTwitter上で発信し、さらにこちらのnoteでまとめています。

本稿はこちらの #HRを図解します のまとめ第二弾。2021年の終わりを一区切りに、6つのトピックをご覧ください。

良い上司と悪い上司の条件

Tweet

良い上司と悪い上司の条件を図解

— 冨田憲二 / Runtrip取締役 (@tommygfx90) June 29, 2021

社会に出れば必ず誰かの上司の部下になる。誰もが経験する”上司と部下の関係”に正解はない。だからこそ、あるべき上司像を言葉にして追い求める。

理想の上司は表裏一体。理想と反面教師のチェックリストとして常に背筋を伸ばし続けたい。#HRを図解します pic.twitter.com/NETbKCVhti

補足

ビジョン・ミッション・バリューと並ぶぐらい自社におけるミドルマネジメント要件の可視化は重要度が高いと断言したい。どんな山に向かって、どんなルートで、どんな価値観や判断軸を大事にしている会社なのか。それがビジョン・ミッション・バリューの可視化だとしたら、そのパーティー(組織)をどのようにケアして、どのように成長させ、どのように自立・自律させていくか。この要がパーティー間のあらゆる接点を司り、中心で駆動ドライバーとなる「上司たち」となる。

"上司/マネージャ要件の言語化は"カルチャーデザインにおいて重要だけど実行できている会社は意外と少ない。 可視化の際は反面教師となる「悪」と対比させることによって非常にキレが良くなりますね。

参照

マネージャの仕事

Tweet

「マネージャー」におけるWHY→HOW→WHATの図解。

— Kenji Tomita / Runtrip (@tommygfx90) November 16, 2022

マインドセット(WHY)は前提として、1on1やチーム定例等の「ミーティング」の活用こそマネージャーとして成果を挙げるためのレバレッジポイント。

リモート環境で(WHAT)の機会が少なくなる中、ミーティングの質は一定担保したい#HRを図解します pic.twitter.com/DtZYDASs9O

補足

「マネージャの成果」とは?

「マネージャの仕事」とは?

この問いに、シンプルな回答を即答できる人はどれだけいるだろうか。頭では分かっているつもりでも、リアリティを持った形で言語化できている人はそう多くないかもしれないですね。リアリティという観点では「ミーティング」がいかにマネージャにおいて重要なパフォーマンスフィールドかという事実があります。組織成果に向けて、部下の育成やモチベーション向上のために、情報収集と共有、意思決定やナッジングをロールモデルとして自らが発揮する場として、ミーティングの価値はあまりにも高い。

参照

インテルの創業者アンディ・グローブによる永遠の名著と行っていいミドルマネージャー必読の一冊。初版が1983年にも関わらず今でも世界中のマネージャに読み継がれている事実が、「人」と「組織」の本質に根ざした上司の仕事を見事に解説・解決していることを物語っている。

なぜロッカー清掃が勝てるチームを作るのか

Tweet

なぜロッカー清掃が勝てるチームを作るのかを図解

— 冨田憲二 / Runtrip取締役 (@tommygfx90) August 8, 2021

技術のリバースエンジニアリング/人材の過剰流動性により”戦略・戦術”や”スキル”が拮抗、勝負はチーム文化やモチベーションに。

チームの美意識にうったえかける規律や行動が、内燃機関のチームエンジンに火をつける pic.twitter.com/Gdc2bgmIWh

補足

勝負に勝つ、勝ち続けるという明確な「目的志向」における組織デザインは、多くのプロスポーツチームから学びを得ることができます。野球・サッカー・ラグビーなど、ビジネスサイドへのノウハウの転用に一定のニーズがあり続けること自体が、フィールド関係なく「勝つこと」へのあくなきチャレンジに対する普遍的な価値を証明しています。

そしてそれは、一見「勝つこと」に直接関係が無さそうな儀式・習慣的行動からも学び得ることができる、その一つに「ロッカールームの清掃」があるわけですね。競技が終了した直後、つまりオンとオフの切り替え直後の行動様式が、その組織が大事にしていることを強める・肯定する効果を生み出し、結果的に組織の感情的エネルギーを最大化させる。つまりロッカールームの清掃とは、勝つための組織デザインであり、それは組織文化レベルのデザインであり、結果感情エネルギーのデザインとなるのです。

参照

勝つための組織行動デザインに関する詳説はぜひこちらのnoteをご覧ください。

なぜ企業文化が大切なのか

Tweet

「なぜ企業文化が大切か」を図解

— 冨田憲二 / Runtrip取締役 (@tommygfx90) August 10, 2021

企業が勝ち続けるための最重要経営資源が”人”。人の集団的行動を左右するのが”企業文化”であり、優れた事業とは日々の意思決定と行動の結果。これが”永続的な競争優位”となる

人類のみが保有する”虚構”を信じる能力と行動の結果が企業文化。#HRを図解します pic.twitter.com/oBg6muqgZ6

補足と参照

「企業文化」という捉えにくく、無味無臭な概念に、可能な限り輪郭を与えて扱いやすくする、その重要性の手触りを持ってもらう。そんな目的で多くの人に未だに参照して頂いています。本テーマは驚くほど深く、今回の図解をより深く理解するためにぜひ下記noteも参照して頂きたい。

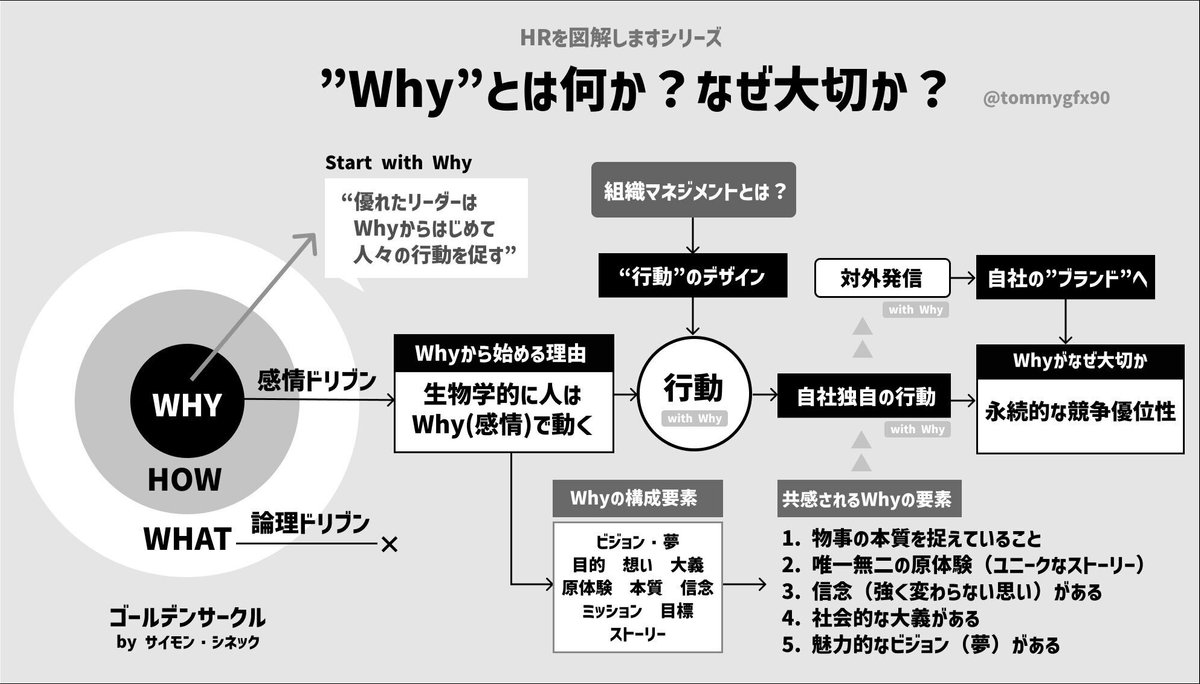

Whyとは何か?なぜ大切か?

Tweet

「Whyとは何か?なぜ大切か?」を図解しました

— 冨田憲二 / Runtrip取締役 (@tommygfx90) August 12, 2021

サイモンシネックの神動画とGoodpatch / 土屋さんの神noteをベースに突き詰めると組織マネジメントの本質「行動のデザイン」に行き着く、Keyは「行動」

多くの人の行動を束ねるリーダーに必要なのが”感情をドライブさせるWhy”である#HRを図解します pic.twitter.com/xAhLXqETo9

補足

「Why(なぜ?)」が大切なのは、逆説的に「Why(なぜ?)」を人は遠ざけたがるという真理があると思っています。コミュニケーションにおいて「Why」は時に遠回りで、時間がかかり、本来触れて欲しくない深部へのゆさぶりになります。これを組織行動デザインの視座で見てみると、トップダウン的な指揮・命令だけにフォーカスすれば、Whyを説明するコストを省け、一見機敏で迅速な組織行動を生み出すことができるでしょう。

一方で、人間というものは感情の動物であり、外発的なインセンティブと内発的なモチベーションの危ういバランスでその行動が決まります。また、物質的な豊かさと社会問題の複雑性が日増しに高まる現代は、内発的モチベーション優位の時代と言い換えることができますね。要は「Why」無しでは人の心は揺さぶれない、つまり行動を起こさせることができないということです。これだけの事実が、いかに「リーダーシップ」において「Why」が大切であるかを物語っていますね。優れたビジネスリーダーを目指すなら、優れた組織成果をデザインするなら、「Why」から始めるこから逃げてはいけません。

参照

もはや伝説的動画。 優れたリーダーはなぜ"Why"から始めるのか、それにより大きな成果を出すのか。端的に解き明かしたサイモン・シネックのゴールデンサークル理論。

理論に対して「実践」「生きた教材」としてセットでより深い学びが得られるGoodpatchの"Why"からはじめるデザイン事例。

コーチングとは何なのか?

Tweet

“コーチング”とは?を図解

— 冨田憲二 / Runtrip取締役 (@tommygfx90) December 15, 2021

対話を通じてコーチとクライアントが「目的→目標→現状」のキャンバスの解像度を上げていくという”クリエイティブな共同作業”。

必ず”行動”に繋げ、”目標達成”を支援するのがコーチの役割#HRを図解します pic.twitter.com/AgUxe7p1T9

補足

「Why」の重要性で触れた人の本質、時代的・社会的背景、そして「ロッカールームの清掃」で触れた「勝ちを追い求めるプロスポーツチーム」からの学びという両面からも、会社組織・ビジネスパーソンにおいての「コーチング」ニーズの高まりを証明することができますね。

コーチングもすなわち「行動のデザイン」です。内発的動機の解像度を上げ、目的に対する行動と学習のサイクルを横からサポートしていくコーチング的アプローチこそ、今という時代における勝つための、勝ち続けるための人・組織における行動デザインのど真ん中と言えるのではないでしょうか。

参照

なぜコーチングが大切か? それは経営も組織マネジメントも、つまるところ「組織行動のデザイン」だから。そして人は"他者説得より自己説得が10倍「行動」への効果がある"等のエビデンスがある。 コーチングのエビデンスに関してはこちらのnoteが大変参考になります。

コーチングのビックピクチャーと実態をひとつのまとまった書籍でインプットする際は、国内のコーチングにおけるパイオニア的存在「コーチ・エィ」社による本書を強くオススメしたい。

最後に

HRが担うのは自社の組織戦略・戦術を忠実に実行できる組織づくりです。そしてそれは戦略→組織の一方通行ではなく、戦略に対するインタラクティブ性を含んだ「組織行動デザイン」に他なりません。

今回紹介したトピックの多くは、HRの仕事として古くから規定されてきた採用・評価制度等のハード的な側面ではなく、時にハイレイヤーな組織行動デザインのソフト的マインドセット・アプローチになります。

特に経営レイヤーなど上位の視座でHRを捉えるときは、本noteでまとめたような組織・人的エッセンスの構造的理解と、その高度からのソフト・ハード両面のバランスのとれたHRデザインが欠かせません。HRが対象とするものが人ならば、人は会社経営全てのトピックに必ず関わる構成要素であり、時にロジックが通用しない曖昧なリソースであり、普遍的な競争優位の源泉です。

スタートアップ的に言うならば「組織こそ最高のプロダクト」。

ならば、本noteで触れたトピックも含めた広範囲における「人の本質」が生み出す事実を、組織を司る人間がカバーしていなければ、良いHR・組織デザインなどできるはずがないと思うのです。

いいなと思ったら応援しよう!