さようなら!ひとごと。こんにちは!じぶんごと、|3人の学生のものがたり

社会に、世の中に関心をもったほうがいいなんて、言われなくてもわかっている。環境問題、政治、格差・貧困、ジェンダー。どれも大事じゃないなんて思っていない。けれど、あまりに世界は広くって、変化のスピードは速くって、どこから手をつけていいかわからない。ぜんぶを大切にしようとしたらしんどくなるから、「ひとごと」にすることで、わたしたちはじぶんを守っている。福祉もきっとそのひとつ。けれど、福祉がじぶんごとになることで、ものごとの感じ方が変わってきたという若者たちがいる。わたしたちを守り、豊かにするのは、ひとごとか、それともじぶんごとか。

2月23日開催のイベント「さようなら!ひとごと。こんにちは!じぶんごと、」に登壇した、3人の学生の3者3様のものがたりをとおして、福祉とじぶんごとを考えます。

時間を過ごすことから

高橋 侑里(たかはし ゆり)

埼玉県上尾市出身。東洋大学社会学部社会福祉学科4年。コロナの制約もあって内向きになっていた時期に、SWLABのイベントにふらっと参加。じぶんの考えや価値観に近しいひとたちに出会い、励まされ、一歩を踏み出すきっかけを得る。多様な関わり合いをとおして、じぶんの本当にやりたいことや大切にしたいことが見えてきた(気がする)。「じぶんのような誰か」に機会や場を届けることを願い、7月からSWLAB学生メンバーとして活動。趣味は映画鑑賞で、スタジオジブリが大好き。4月からは介護の現場で働く予定。

私は中高時代、陸上に力を注いでいました。実は陸上部なんかしんどそうだし絶対に嫌だと思っていたんですけど、他にできそうな部活がなかったんですよね。球技はダメだし、音楽も得意じゃない。でも、小学校の頃ずっと鬼ごっこしてたら脚が速くなって、陸上ならできるかもしれない。つづけているうちに、ものごとに対する姿勢など大事なことをたくさん学んで、やりがいを感じるようになりました。

大学では社会福祉学部へ進学しました。福祉がやりたいとは正直あんまり思っておらず、なんとなく、社会福祉を選んだんですよね。陸上と同じく、これなら自分にもちょっとできるんじゃないかと思ったのがきっかけだった気がします。でも入学して社会福祉を学んでいるうちにおもしろいに出会いました。じぶんの大切にしたい価値観やひととの接し方、社会に対する想いなどが社会福祉のなかにあるように感じて、だんだんフィットした感じをもつようになりました。

陸上と福祉、これらを私にとっての「じぶんごと」と捉えるなら、どちらも「やりたい」からはじまったわけではありません。取り組んだり、関わったりするうちにじぶんごとに変わっていったように思います。

福祉がしっかりとじぶんごとになった転機は、大学三年生の秋です。介護施設に入所していた祖母が体調を崩して入院し、はじめて面会に行ったとき、その光景が衝撃を受けました。牢屋?って思ったんです。雰囲気が冷たく、部屋に祖母を含めて6人くらい患者さんがいて、「帰りたい」と言ってる方もいたりして。ショックでした。

帰り道、祖母を置いて自分だけ病院をあとにすることにすごくもやもやしていた記憶があります。そこから「自分や家族、人々にとって、よりよい暮らしってなんだろう?」と考えるようになりました。祖母の一件以来、これまで以上に実家で一緒に暮らしている祖父のことを気にかけるようになりました。

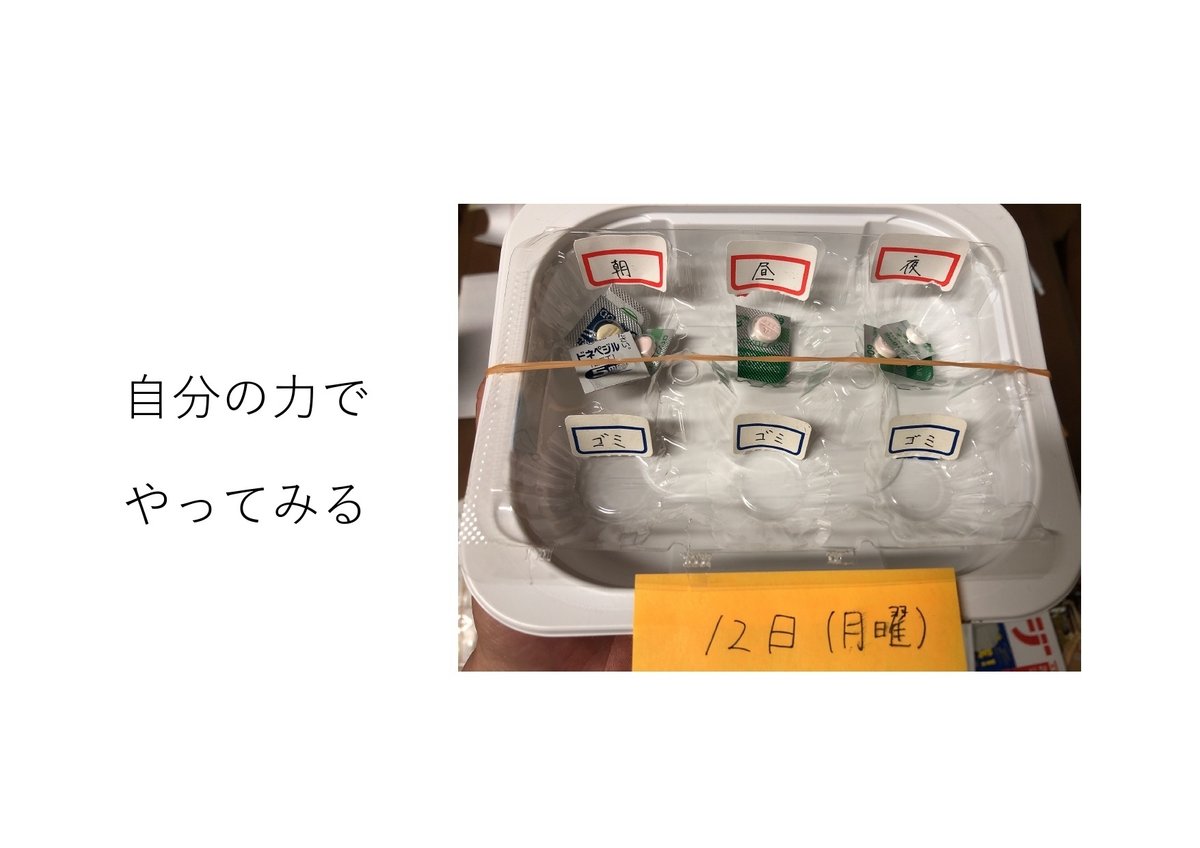

これは祖父と私で作ったお薬ケースの写真です。服薬忘れをどうしようと思っていたんですが、なんかちょっと家にあるものでつくれるんじゃないかなという気がして。せっかくだし祖父とやってみようと思って、卵のパックのゴミとかをつかって一緒につくりました。そしたら普段は暇そうにテレビとか見てるおじいちゃんが、そのときはとてもいきいきしていて、楽しそうにしていたんです。多分じぶんにできることがあって、それが嬉しかったんじゃないかな。

私なりにじぶんごとってなにか改めて考えてみると、なにげない日常をともにしたり、一緒に時間を過ごしたりするうちに、じぶんにできることが生まれて、それがじぶんごとになっているように思います。

これは京都の鞍馬神社のなかにある休憩所のようなスペースなんですけど、この写真がすごく好きで。たぶんこの建物がなかったら同じ場所にいなかったはずのひとたちが、ほどよい距離感でお互いの存在を感じつつ、時間を共有しているような空間。わたしは、こういう空間・場所を福祉施設にできたらいいなって思っています。なにとなしにつどいながら、福祉がじぶんごとになって、じぶんのやりたいに変わっていったりもするんじゃないかなと思っています。

そんなこんなで、来年からは社会福祉法人で高齢介護のケアワーカーとして働く予定です。ひとや社会のつながりっていうのがどこか希薄になっていて、じぶんごとが生まれにくい世の中なのかもしれませんが、身近なじぶんの「できる」ことから、じぶんごとをひろげていければなと思います。

わかち合う、じぶんごと

鷲谷 建(わしや たつる)

秋田県秋田市出身。北海道医療大学リハビリテーション科学部 理学療法学科4年。高校時代は甲子園出場を目指し奮闘。大学進学をきっかけに北海道当別町へ。2019年、ひとりの高齢者との出会いをきっかけに「地域と学生をつなぐ」ことをミッションにした地域貢献団体サークル「ONE」を設立。高齢者のためのゴミ出しや雪かきサポート、自宅訪問による交流など、地域内のさまざまなニーズに応える活動を展開。2020年9月よりSWLABに参加。無類のプロレス好き。

大学2年生の春、地域でのボランティア活動をはじめました。ぼくが地域活動をすることになったのは、写真の左側にうつっている高齢者との出会いがきっかけです。

地域包括支援センターの方に「元気のないおじいちゃんがいるから鷲谷くん行ってくれない?」と言われて、よくわからずお家を訪問しました。そのときおじいちゃんに、会話のなかで笑いながらこう言われたんです。「いつ死んでもいい」って。

よくよく話をきいていくと、2年前に奥さんが病気で亡くなられて、大阪から当別に引っ越してきた方だったので、地域でのつながりも全然なくて、1日1人でテレビを見る生活の繰り返し。生きている楽しみもなく、いつ死んでもいいと考えておられるようでした。

一応ぼくは理学療法(リハビリテーション)を学ぶ学生ですから、「いや、そんなこと言わずに一緒に運動しましょうよ」とお誘いしたんですけど、「生きたいわけでもないのに運動なんて必要ない」と言われました。そのときに全然言い返せなかったというか、たしかにそうだよなとむしろ納得をしてしまって。必要なのは運動じゃなくて、生きがい・生きる意味じゃないかと。

それからどうにかおじいちゃん「生きがい」をつくれないかと、ご自宅に足繁く通うようになりました。ふりかえると、おじいちゃんの言葉をひとごとに終わらせるのでなく、じぶんごとに半ば無理やりしたような感覚もあります。

そこから生まれたのが、地域と学生とをつなぐ「地域貢献団体サークルONE」っていう団体です。

こういうふうに地域の方の自宅に訪問して雪かきしたり、

自分でゴミ捨てに行けない高齢者の方のゴミ捨てをお手伝いしたり。

だいたい月100〜150件ほどの活動を行ってきました。コロナのなかで活動を積み重ねてきて、いまは後輩たちが代を引き継いでやってくれています。

なんで団体をつくって同級生とか後輩と一緒に活動をするようになったか考えてみると、単純にひとりで訪問するのがさびしかったというのもありますが、根源には、「じぶんだけのじぶんごとにするのはつらい」という感覚があるように思います。たとえば、死にたいと言っているおじいちゃんだとか、孤独なおばあちゃんだとか、高齢者のつらさをじぶんごとにするのって、結構つらいなっと思っています。それをひとりで抱えてしまうと大変だと感じました。でも、じぶんだけじゃなく、みんなで課題や困りごとに取り組んだら、ちょっとそのつらさがほぐれて、かえってたのしい経験になったりするんですよね。

これは友人がおじいちゃんに恋愛相談をしている様子です。おじいちゃんに恋愛のアドバイスを受けることって、あまりないかなと思うんですが、そういう瞬間を思い出してみんなでクスッと笑えたり、そういうのがたのしくて。雪かきも結構大変なんですけど、みんなでくだらない話をしながらやっていると悪くありません。ひとりで抱えるんじゃなくて、みんなでわかち合うことで、おもしろがりながら、地域や高齢者の方に少しでも役立つことができると活動をとおして感じてきました。

ぼくは3月に大学を卒業しますが、当別にこのまま残ります。制度の狭間の問題、つながりの希薄化の問題など、地域や社会にある解き方のわからない課題解決に起業して取り組んで、つながりや生きがいのある地域社会をつくっていきたいと思っています。

趣味の福祉

山本 斐海(やまもと あやみ)

東京都練馬区出身。東京大学法学部3年。生育環境の影響なども受けて、「障害」に 徐々に関心を寄せるように。東京大学入学後、「障害者のリアルに迫る」東大ゼミ(通称・リアルゼミ)に参加。3年次になる2020年4月からは1年間休学し、北海道のゆうゆうと長崎県の南高愛隣会、2つの社会福祉法人で半年ずつインターン。様々な福祉の現場のリアルを体感し、特に触法障害者の支援にひきつけられる。現在は復学し、司法試験に向けて勉学にいそしむ日々。休憩時間には赤ちゃんの動画をみて英気を養っている。

「福祉の話をしてるあやみん、恋バナしてる高校生みたいな顔してるよね。」

ある友人に以前こう言われました。そう言われて、たしかに私、めちゃくちゃ好きだなって思ったんです。私の関心の対象は福祉よりも障害の方がピッタリなので、私が障害とどうやって付き合ってきたか、障害とどういう距離感か、少し考えてみたいと思います。

先日のことです。ピンポンが鳴ったので出てみると、郵便屋さんに「山本さんのかな?っていう、ちょっとよくわからない郵便物あるんですけど、見てもらえますか?」と言われました。わからない郵便物なんて言われることなんてまずないので、なんだろなって思って見たら、これでした。

大量の仮面ライダーが描かれていて、一応住所は隠したんですけどマンションの部屋番号も書いてないし、文字も本当に読みづらくて。郵便屋さんは、10階建てのマンションからなんとかうちを探し出して届けてくれたんですよね。

送り主は大好きな、父の兄でした。一番手前はかわいかった頃の私で、一番後ろが伯父。彼は障害を抱えています。手紙の一件もそうですが、そのひとがいてはじめて生まれるコミュニケーションみたいなものを、障害のあるひととのあいだに感じることが多く、そういうのも含めて好きだなと思っています。

実は私の両親は、障害のある方を支援する現場で働いていて、障害は昔から身近にありました。大学に入ってすぐ、主に当事者と呼ばれる方に毎週1人お話をしてもらう「障害者のリアルに迫る」東大ゼミを運営。昨年度は休学して北海道と長崎県の2つの社会福祉法人でインターンをしていました。普段から、ハートネットTVを年間100本見たり、ふらっとろう者のコミュニティーに顔を出したり、たぶん趣味とかファンとかに近い感覚で、障害というテーマと触れ合ってきているような気がします。

じぶんごとときいて一番最初に思い浮かぶのは、私の場合はジェンダーの問題です。私の所属する東京大学は女子が少なく、女子差別とかも結構問題になっています。こういう話は、じぶんのこととして苦しく感じたり、考え込んでしまったりします。

もちろん障害についても、例えば、手紙を送ってくれた私の伯父が、閉鎖病棟、外から鍵がかかる部屋に住んでいるという事実には強く感情を動かされ、考えさせられます。こういうシリアスな問題を真っすぐに受け止めることが、世の中的なじぶんごとで、そういう意味では障害は私にとってのじぶんごとだと言えます。ただうまく言葉にできないんですけど、私としてはこういう話は結局、○○さんのこと、圧倒的な他者に委ねるしかないことのような感じがします。

「じぶんごと」とひとえに言っても、「じぶんのこととしてのじぶんごと」と「○○さんのじぶんごと」とふたつが重なりあってあるように思います。

ただ、共通しているのは、私にとってのじぶんごとは、感情が揺り動かされたり、衝動的に考えてしまう点です。

これから障害や福祉とどのような距離のとり方をしていくのかはまだわかりません。でもたぶん、おばあちゃんになっても、福祉の法人へ行きたいとか、障害学を知りたいとか、障害をテーマにしたドラマ見たいとか、そういうこと思ってそうだな。

一緒に、福祉のファンをやってくださる方を募集しています!(笑)

* * *

SOCIAL WORKERS LAB には、3人のように、じぶんごととして福祉や社会に向き合い、葛藤する学生たちがつどっています。地域も所属も、もちろん福祉のじぶんごと度合いもさまざま。そんな若者が関心や疑問をもちよって、語り合うのがSWLABの日常です。ひとりではしんどいことも、仲間がいればたのしめる。

出会い、関わり合い、問い、学び合う。まだ見ぬみなさんともご一緒しながら、探究的で、実験的で、プレイフルな網目を少しずつ広げていければと思っています。

さようなら!ひとごと。こんにちは!じぶんごと、