はちみつコミックエッセイ描き方講座に参加してます!(前編)

はちみつコミックエッセイ描き方講座の第7回を現在受講中です。コミックエッセイを描いている方は、この講座が気になってるという方も多いのではないでしょうか。わたし自身も、過去に受講された方のnoteを読んで興味を持ったので、自分なりに講座のことを書き留めたいと思います。ここでは、講座で学んだ具体的なTipsというよりは、参加してみてどう感じたか、自分にどんな変化があったかなどの体験談をメインで書きますので、興味を持った方はぜひ、次回応募してみてください。

受講までのこと

今年の春からマンガを描くようになり、よりマンガが上手くなりたい、あわよくばマンガのお仕事がしたい…とnoteでマンガの情報を集めていたところ、はちみつコミックエッセイ主催の「コミックエッセイ描き方講座」の存在を知りました。しかもあの編集界のレジェンド松田紀子さんが直接教えてくれるだと…!受講したくてしたくてしかたなかったものの、わたしが知った時には第6回講座がもう締め切りが過ぎていていました。次の開催を待とう…と数ヶ月過ごしていたら、思いの外早く、第6回講座終了からまもない時期に第7回講座の募集が!

人気の講座で応募しても落ちた人の話も見ていたので、熱意をできるだけ伝えようと、募集開始の告知を見た瞬間に熱い気持ちを通勤電車の中で書き殴り、すぐに応募しました。応募の早さ×文章に込められた熱意の掛け合わせの偏差値は結構高かったんじゃないかと思います。(実際に功を奏したかは不明)

講座を受けたくて受けたくてしかたなかったですが、落ちた時に落ち込み過ぎないよう、松田紀子さんの書籍※を読んだり、過去の書き方講座のnoteを読み漁ったり(参加者の方のレポも含め)、勉強することで心の準備をしていました。(後ろ向きの努力が得意なタイプ)

講座を受けられるというメールをいただいたときは、落ちなくてよかったという安堵の気持ちと、講座を受けられるワクワク感でしばらくしみじみとメールを見ていました。

※松田さんの書籍はこちら。

初回の講座は自己紹介、コミックエッセイの概要、ゲストスピーカのお話

講座は全5回。コミックエッセイの手法を学び、講座の中で12Pのマンガを描き上げ、最終日に総評とグランプリの発表が行われる流れです。(そのまま書籍化するケースもあるみたいです)

初回の講座では参加者の自己紹介と、コミックエッセイとはそもそも何ぞや?についてと、ゲストスピーカー(真船佳奈さん!!!)のお話。

自己紹介では、自分でも意外なほど緊張してしまい黒歴史の1ページを増やしてしまいました。(松田さんにもこちらまで緊張してしまった)と言われてしまう始末…

▼正にこんな感じ

参加者の方は、インスタでマンガをバリバリ更新していてすでに人気が高い方もいれば、以前コミックエッセイを出版したこともあるけど少し遠ざかってたという人、マンガはほとんど描いたことがなくSNSもこれからという人など、経験値やバックグラウンドはさまざま。現在のスキルで選考するのではなく、幅広い人に門戸を開いている講座なんだなと思いました。(ズブの素人のわたしも受けさせていただけたのも納得)

「コミックエッセイとは?」の講座とゲストスピーカー真船さんのお話は、情報量がすごく濃くてスクショとメモが追いつかないほど…。元々コミックエッセイを読むのは好きだったのですが、改めて読まれるコミックエッセイに共通する要素を知ると、今まで読んでいた作品がもっと面白く感じられ、作者の方への尊敬の念もより高まりました。

詳しくはぜひ講座を受けて聞いてもらいたいと思うのですが、ネタの面白さや奇抜さよりも「共感をいかに感じてもらうかがキモ」というアドバイスは目から鱗でした。SNSでマンガを描いているとどうしても面白ネタを探して、面白ネタが枯渇していくというループに陥りがち…なので、ちょっと救われた気持ちにもなりました。

ゲストスピーカー真船さんの新刊『頼りになるのはスマホだけ?!』は正に共感性が高い内容で、経験した人には(きっと)「わかる!わかる!」という内容になっているし、これから経験するかもしれない人にとっても「わかる、これ不安なんだよなー」という要素をカバーしていて、実体験を詳しく載せることで未経験者の学びにもなる内容でした。まだ予定はないのですが妊娠出産する場合は夫に読ませたいなと思った本です。

2回目の講座とコーチングでネタを考える

2回目の講座では、テーマの選び方やネタの整理法の具体的なやり方を学び、1対1のコーチングで本講座で描き上げる取り組むテーマを決めていきます。

テーマを決める際に、自分の個性を知るために陰サイドと陽サイドを書く「陰陽シート」を書く体験が印象的でした。陰陽シートについては、過去の松田さんのnoteなどでも紹介されいたので興味がある方はそちらも読んでみてください。

そして何よりコーチングが…これだけでもこの講座を受けた意味があったのでは!というほど濃い時間でした。ネタを考えてきてそれを元にコーチングをするのですが、自分一人だと気付けない思考の偏りにズバズバとメスを入れてくださり、時に厳しく、時に温かいアドバイス(しかもマンガについてだけではなく人生についての…)をいただいて、マンガのテーマも決まったのですが、自分自身を見つめ直す時間にもなりました。

それ以降、1週間ほどかけてネタを再整理し期日までに提出します。そのために自分の過去を振り返ったり、参考になりそうなマンガを読み漁ってみたりして…テーマが暗かったこともあってかなりの陰モードになりました…!

なんで自分が今こうなったのか、きっかけやトラウマを振り返ったり、自分の思考の歪みに向き合ったりと…自分を見つめ直すってつくづく辛い作業です…。哲学者の多くは鬱に苦しんだというのもなんだかわかります。ある程度ほどほどに割り切っていくのが人生を楽しく生きるコツなのかもしれないですが、そこにあえて取り組むのが、自分の描きたいことなんだからしょうがない…(補足ですが、わたしが選んだテーマが暗いだけで、明るく楽しいテーマを選んだ方もいらっしゃるので、これから講座を受ける方、必ず陰モードになるわけではないのでご安心ください…!)

3回目の講座でみんなのテーマ共有&キャラ・タイトル・コマ割りを学ぶ

コーチングを経て決まったみんなのテーマが共有されました。どれもおもしろそうだし、共感するテーマで、「最終日までにこれが全部読めるのか、楽しみ!!」というワクワクと「こんなにみんな面白そうなテーマの中、自分のテーマ大丈夫かな?面白くなるかな?描き切れるかな??」と怖気付く気持ちの両方がありました。頑張るしかない…。

そして講座の内容は、キャラの描き方とタイトルの考え方、コマ割りについて。どれもとても具体的、かつすぐトライできる手法を紹介してもらい、3回目も目から鱗がボロボロと落ちる回でした。

タイトル案とキャラクターを描いてくる課題が出たので、なんとなくテキトーに決めてしまったキャラデザをこれを期に見直したいと思います。

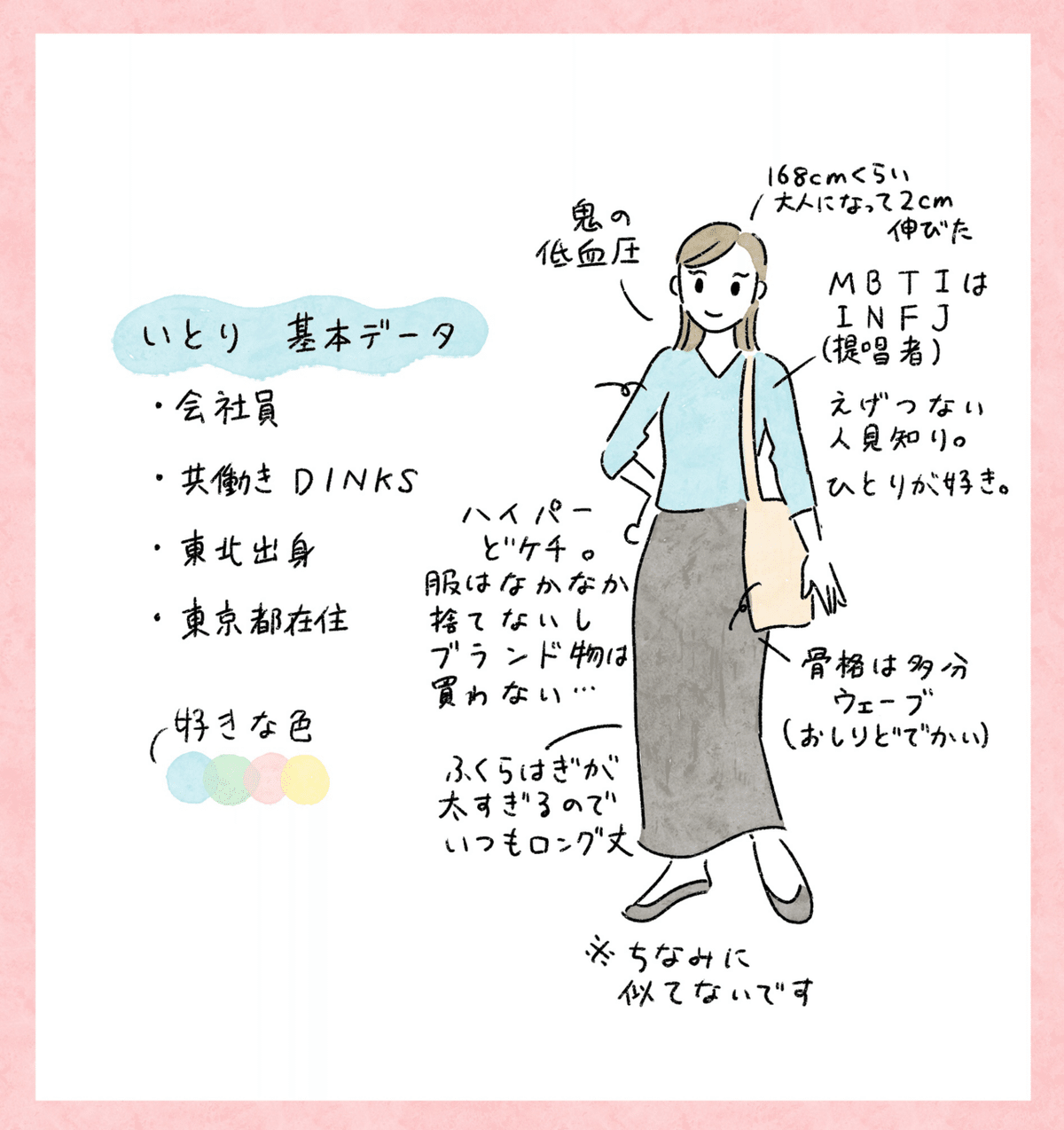

▼今のキャラデザはこんな感じ

3回目講座の後、オンラインで2次会!

参加できる方で、お酒などを飲みながら二次会を実施。マンガのテーマやキャラについて相談できて、学びになったし楽しかったです…!

コミックエッセイ描き方講座の最大の魅力の一つが「切磋琢磨できる仲間ができる」だと思います。SNSで多少交流したとしても、そこまで踏み込んだ話ってできない…ですよね。講座参加者のみなさんとは、松田さんが用意してくださったSlackと、雑談をたくさんするためのLINEオープンチャットで日々マンガの相談をしたり、励ましあったり、なんてことない雑談をしたりしています。(オープンチャットの作成本当にありがとうございます…!)

相談できる人がいるって、なんて心強いんでしょうか!SNSなどでマンガを発表している方の多くは、一人で悩みを抱えているんではないかと思うので…そんな方には特にこの講座をおすすめします!

残りの講座はあと2回…!

想像を超える、濃厚な日々を過ごしています。全5回の講座も、あっという間にもう3回目まで終了しました。残りの講座では、ネームの描き方を教わり、11月はいよいよ卒業制作として12Pの原稿を描き上げていきます。悔いが残らないよう、精一杯描き切りたいです。

講座が終了したらまた感想を書く予定です!(11月末〜12月上旬ころUPになると思います)コミックエッセイを描きたい方の参考になれば幸いです。