【筑波大学芸術専門学群・合格体験記】美術経験ほぼゼロ人間による芸専受験

しわといいます。

令和7年度学校推薦型選抜にて、筑波大学芸術専門学群への合格をいただきました。

実はすでに参考作品集などをこのアカウントで公開しているんですが、今思えばちゃんとした合格体験記なるものを書いていませんでした。

ここでは、僕の受験などの様子をお届けします。

▶軽め自己紹介

名前:しわ

性格:逆走

棲息地:北の国

選択科目:理型/世界史・生物

部活等:合唱(Bassパトリ)・応援(団長)・演劇(再建)・軽音(Gt)

▶進路決定

▷なりゆき

もともと、美術系の大学にいきたいという漠然とした思いはありました。

絵を描くのは好きでしたし、部活の勧誘とか演奏会とかのポスターも作ってたし。いろいろ別の学部とかもちらっとだけ見たんですが、どれもなんか違うなーという感じでした。

それで、ほんとのほんとの最初の志望は多摩美だったんです。今考えると無謀な志望校設定でした。

というのも、僕は高2の冬まで美術を専門的に学んだことがなかったんです。美術部というわけでもないし、高校も地元では進学校だったし。絵具の扱いは愚か、デッサンも何もかも未経験でした。しかもやりたいことが不明瞭。

まじでなんで多摩美目指したんだ??

それでオープンキャンパスへ行くなど大学調べをして、次の志望校は長岡造形大になりました。長岡にはデッサンを必要としない入試形式があることを知ったから、という単純な理由です。これ今思えば逃げでしかありませんでした。

このことを高校の美術の先生に相談しに行ったところ、どうせ美大へいくなら入学後のことも考えて実技はやった方がいいなど、いろいろアドバイスをもらい…

そこで先生から紹介されたのが、筑波の芸専だったんです。

紹介された理由はこんな感じ。

・勉強を頑張っている

・総合大学だからいろいろ学べる

・周りの学生も勉強を頑張ってきた人なので、いい影響もらえる

自慢ではありませんが、僕は高校3年間の評定平均は5.0でした。実際は4.96だったんですが、四捨五入で5.0ということですね。

定期考査なども学年一桁位入る程度だったので、それで筑波を紹介されたのかもしれません。

「総合大学で芸術を専門的に学べる」というのも、他の美大にはない魅力でしたし、調べれば調べるほど、「ここしかない!」と思えるようになりました。

そんなわけで、僕の第一志望は筑波大学に決まりました。

第一志望というか、そもそも第二志望以降を決めてなかったんですが。(第一志望は「ここしかない」から第一志望なんじゃないか!と思って、滑り止めを決めろという言葉に反発していた)

推薦を受けることにしたのは、単純にチャンスが増えるからという理由です。あと、高校の先輩も推薦でバンバン決まっていた方々ばかりだったので、流れに乗りたいというちょっとした希望もありました。

これが高校2年生の夏。どうなんでしょうか、進路決定の時期としては遅いんですかね。

▷なぜ芸専?(志望理由)

さきほども書きましたが、僕は美術を専門的に学んだこともなく、学科の勉強大好きマン(勿論高3がそのピーク)だったので、なんで美術系の進路なのか不思議に思われても仕方ありません。

実際、僕に筑波を推してくれた美術の先生からも、「お前は今までの成績的に理工とか医学部目指せって感じの人」と言われました。褒め言葉と受け取りました。

主な理由としては、部活でのポスター製作です。

部活のことについては↓の記事で詳しめに書いています。

僕は、音楽部という合唱をやる部活に入っていました。それで、演奏会などがあれば、そのポスターを作っていたんです。

ポスターは不思議な媒体です。作り手と受け手との間に、強い繋がりがある。この「繋がり」を実感したのは、高3のときの定期演奏会に際して作ったポスターです。

言葉を選ばなければ、僕はポスターを作っただけ。そしてお客さんは、ポスターをみるだけ。でも、やっぱり「だけ」では言い切れない何かがあるように思ったんです。

こんな経験はありませんか?

何かの演奏会、演劇の上演でもいいです。あなたがそこへ行ったとします。その講演のポスターを写真に納め、SNSに投稿する、なんて経験。

ポスターというのは、いわば「商品の顔」だと思ったんです。それ一枚の写真を投稿するだけで、「自分はこの講演を観に行った」という証明になる。

この魔力に、僕はとてつもない魅力を感じました。

そしてその魔力は、ポスターとお客さんとの間に繋がりを生み、ポスターと作り手との間に繋がりを生む。

ずっと抽象的な議論でごめんなさい、でも僕の文章力ではこれが限界です。

こうしてポスターというビジュアルデザインの力に魅せられた僕は、他の学部などそっちのけで芸術の道を選んだのです。

そんな感じだったので、大学調べなども、筑波以外ほぼしませんでした。ある程度の芸術系の学部なども調べましたが、一度筑波に強い熱を持ってしまったので。

ちなみに合格後の今、ちょっとずつですがいろんな学問に触れています。僕は理型の世界史・生物選択者です。世界史と生物が大好きでしたが、他の学問も学ぼうと思い、現在日本史を勉強中です。教科書は「もう使わないから」と言ってくれた友人からもらいました。

「デザインに余計な知識なんてない」

とある研究者のお言葉です。

▶推薦入試を受けよう

▷準備の準備

では受験に向けていろいろ準備します。

まず、受験科目の設定。

筑波の芸専では、自分の得意な科目で受験できるような形式になっているという、これまた他の美大じゃ見られない体制をとっています。科目の選び方はこれ↓

午前と午後でひとつづつ選びます。僕が選んだのは、「A2鉛筆デッサン」と「P2論述(デザイン構想)」。

▷A2鉛筆デッサンの話

「A2鉛筆デッサン」の対策ということで、高2の冬から地元の画塾に通い始めました。美大受験のデッサン対策というのは、一般的に遅くとも高2初期から始めるべきと言われています。おや、僕は高2終盤ですね。

僕は美術部ではなかったものの、絵を描くのは好きでしたし得意だという自負はありました。だから、きっとデッサンも行けるだろうと高を括っていたわけです。

さあ初デッサン。

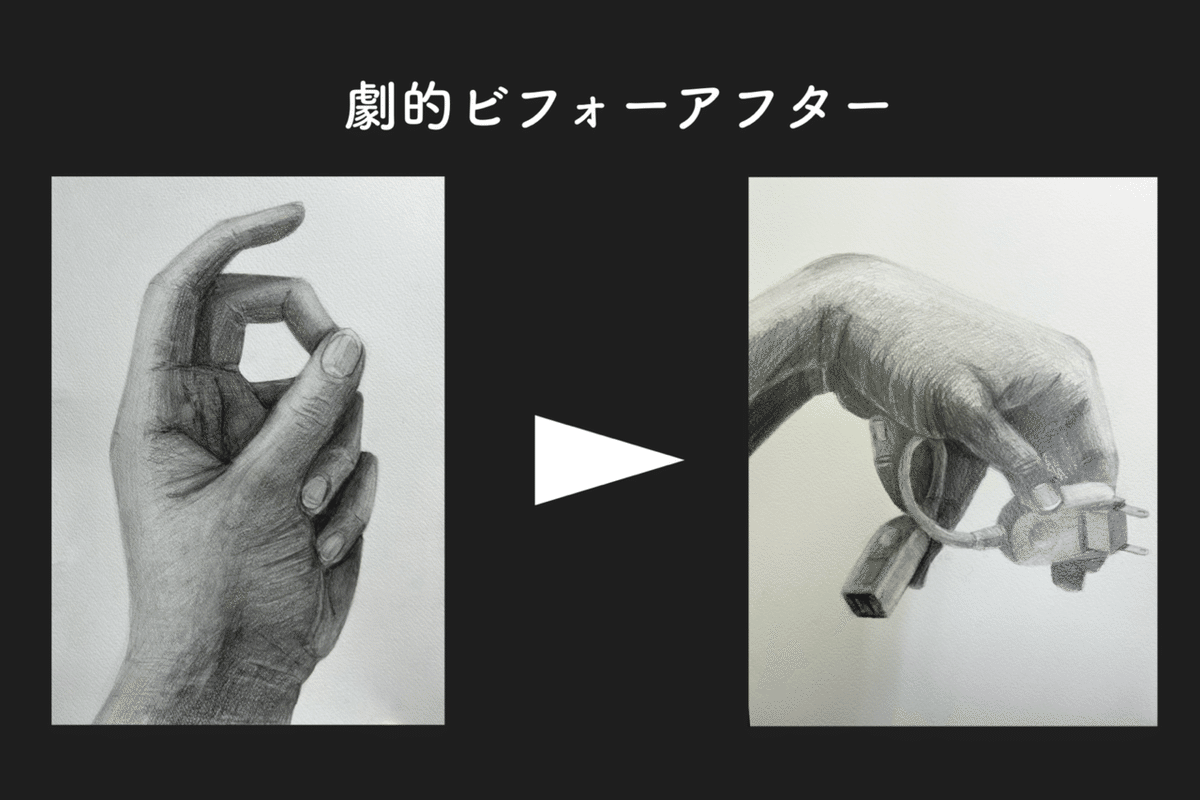

これ4時間かかってます。

4時間かける鉛筆デッサンというのは、それなりに細かい描写が必要とされます。でもこの時の僕は、形をとらえて、影をつけて、それで精一杯でした。そりゃ初デッサンだから当然です。

いよいよやばいと思って、高2の冬から地元の画塾に通い始めました。

しかし、なにせ田舎の画塾。先生は実績が凄まじいし説明もわかりやすいのですが、周囲の塾生の技倆が大手🍵予備校の比ではありません。たぶんですけど、そういう大手予備校は塾生もバケモン揃いなので、いい影響を受けることができるというメリットもあるんでしょうね。

周りの同じ志望者から影響を受けて切磋琢磨したい、という方は、大手の美術予備校に、通信制などでもいいので通うことをお勧めします。しかも入試直前のデッサン講習などもちょいちょいやってるので、チャンスはかなりあるかと。

僕の場合はそういうことを全くせず、地元の画塾で完結させました。自分のデッサンと向き合ってひたすら技術向上に励むことができたと、ポジティブに捉えています。

画塾は週一で通いました。

というか、兼部しまくってたし学校で模試があったせいで、そうするしかなかったというわけです。

前述した通り入塾は高2冬。

単純計算で、入塾から入試本番まで47回画塾に行ったことになります。(塾自体休みの日もあったので実際はそれより少ない)

おそらくこれでは、他の美大受験生に比べて圧倒的に演習回数が少ないと思います。

そこで、毎晩寝る前にクロッキー(スケッチ的なもの)をやることにしました。モチベを保つため、インスタの絵垢でそのクロッキーを投稿し続けました。

こうして、受験当日には僕のデッサンはどうなったのかというと…

やはり数は正義。

対策用に描いたデッサンはこちらにまとめてあります。

僕は、インスタのストーリーへの投稿を通じて、行動を義務化しました。毎晩クロッキーという行動です。インスタだといろんな人の目に触れます。そういう目があることで、やらなきゃいけないように自分を追い込むことができます。

なにか継続したいものがあれば、SNSで行動を義務化してみるのもありだと思います。

たまに「受験生はSNSを捨てろ」と言う方もいますが、それはやりすぎたらの話。こういう活用法も、ひとつ考えてみてはいかがでしょう。

【当日のデッサンの話】

モチーフの傾向が突然変わりました。今までスプーンなど簡単なモノだったのに、急にコンセントのアダプタ。動揺しまくりです。

余白が汚くて絶望、

焦りまくって絶望、

時間ギリギリすぎて絶望。

結果オーライといえばそうでしょうけど、やっぱり練習通りの力なんて出ないんですね。

▷P2デザイン構想の話

芸専では「論述」、いわゆる「小論文」という括りにあるこの「デザイン構想」。

問題は全3問で構成されています。

①普通の小論文

②課題解決のアイデアを述べる

③アイデアを絵や図で示す

③あたりが、芸専など美術系特有の問題ですね。

詳しくはこちら↓で解説しています。

デザイン構想に関しては、ひたすら過去問演習をしては、例の高校の美術の先生に添削をしてもらいました。

過去問演習→添削→振り返り→再挑戦

のサイクルを最後まで繰り返しました。

だから、文章の構成とか図示の仕方なども、演習を重ねていくうちに自分に合ったものを見つけたという感じです。

もともと文章は書ける方だったので、初めの一歩は割と軽かった印象。しかしそこから力を伸ばしていくのに時間がかかりました。

デザイン構想の対策を本格的に始めたのは7月末。文化祭が終わった後です。4ヶ月で完成させたことになります。

とはいえ僕はさっき書いた通り音楽部。文化祭後にも大会を控えていたし、ありがたいことにその大会で県を抜けて東北大会に出場できました。

そんなわけで音楽部としての活動は9月末まで続きました。←やば

担任に聞いたら、意外に他の受験生も、小論文は4ヶ月程度で完成に持っていっているみたいです。だから、なるべく学科の勉強にも力を入れるべきだと思います。筑波は、前期に関しては共テの点数も見てくれるので。

ちなみに参考書ですが、僕はこれだけ使いました。

ある程度文章は書ける、という人にお勧めです。

受験生がやりがちなミスや、頻出テーマについて徹底的に解説してくれています。

僕もこの本で新しく身につけた知識とか、改めて気をつけなきゃなと思ったものが多くありました。

【当日のデザイン構想の話】

試験会場は激暑でした。

そしてデッサン同様、問題の傾向が変わっていることに気づきました。

一瞬焦るかと思いきや、もはやデッサンでやらかしたと思って勝手に絶望していたので、吹っ切れて悠々と手を動かせました。

小論文は、どれだけアイデア出しを濃密にできるかで決まると思います。

本番は下書き用紙が数枚渡されます。それにとにかく書くこと。手を動かすこと。

それで僕はいくらか緊張もほぐれましたし、思考プロセスも視覚化できました。

▷面接

面接は、まじで不安にならなくて大丈夫です。少なくとも芸専は。

聞くところによると、筑波の面接は他大学と比べて和やかなんだそうです。僕も談笑して終わりました。

練習の仕方としては、「こうきたらこう答える」というネタ準備よりかは、「自分の芯」を定めることに重点をおいた方がいいように思います。

基本的に、思っていた通りの質問なんてきません。ですから僕は、臨機応変に対応しながら、かつ自分の回答に芯を通す、なんて練習を心がけました。

具体的なやり方は…すいません、わかりません。

ただ、これも回数を重ねてようやくわかってきたという感じです。

▶ポートフォリオのやらかし

募集要件に、「客観的資料として作品写真等があれば適宜添付」とあります。これは、いうなればポートフォリオです。芸術の資質を見るために、今まで制作してきた作品を載せます。

しかしさっき書いた通り、僕は美術部でもなく合唱などをひたすらやってきたので、別にポートフォリオは作らなくていいかなという感じでした。

僕は勝手にそう思っていたんですが、担任に「部活でポスター作ってるんだから、ちょっとでも見てもらってもいいんじゃないか」と言われ、しぶしぶ作成することに。

作成するといっても、たいそうなものではありませんでした。ただ数枚のポスターをA4でプリントして、ホチキスでとめたものです。

しかし、そのポスターも、言ってしまえば素人作品。稚拙さがもろ出まくっていました。とても、勝負できるようなものではありません。

これなら送らないほうがよかったかもという後悔が残ってしまったんです。自分の作品をこんなに卑下するのもどうかと思いますが、受験という舞台においてやらかしをしてしまったように感じました。

大抵の受験生は、ポートフォリオの内容を面接で質問されるみたいです。僕はというと、皆無でした。まったく、試験管の手元にあるわけでもなく、引き合いに出されませんでした。

こういう、僕みたいな人もいます。

ポートフォリオは、出しても出さなくてもいい。マイナスにはならないでしょうけれど、僕みたいにプラスにもならないこともあります。作るときは、よく先生などと相談して、充実したものを作るべきでしょう。

▶︎部活はどうする?

部活は、入っているなら、そのまま最後まで続けるべきです。途中退部なんてもったいない。

部活をやっている人って、総じてタイムマネジメントの能力が高いんです(顧問談)。

「部活をやってると勉強できない」なんて人もいますが、僕は、「部活をやるからこそ残り時間を勉強に当てるしかなくなるんじゃないか」と思うわけです。

しかも、切り替えがうまくいけば、部活はとてもいいリフレッシュの機会になります。部活やってるから不利、なわけありません。

▶︎最後に

こんな奴の言うことなんて、

話半分で聞いてください。

大事なのは「守破離」の精神です。

【守】

師の教えを忠実に守る、基礎の段階

【破】

教えから離れ、自分で創意工夫する段階

【離】

自分に適したやり方を身につける段階

僕はこれを剣道をやってた頃に知ったんですが、かなりこの考え方がイイんです。

まずは言われた通りやってみる。

自分に合わないと思ったらやめてみる。

そして自分に最適なやり方を探す。

教えられたことを踏まえて、どれだけ跳躍できるかだと思います。じゃあ僕がそれをやれたのかと言われればそうではありませんが…意識することは大切です。

そして何より、その前段階として、アドバイスは素直に聞きましょう。言い訳はダメ。

「守破離」が始まるのはそこからです。

ここまでお付き合いくださってありがとうございました。

少しでもみなさんのお役に立てたのなら嬉しいです。

では。