芸大和声をかじる-7 近親転調(書記が音楽やるだけ#33)

古典和声でも,転調はよく出てくる。今回はその中でも近親転調について見ていく。ここで扱うのはごく一部に過ぎない,後は実際の楽曲を通じて分析することにする。

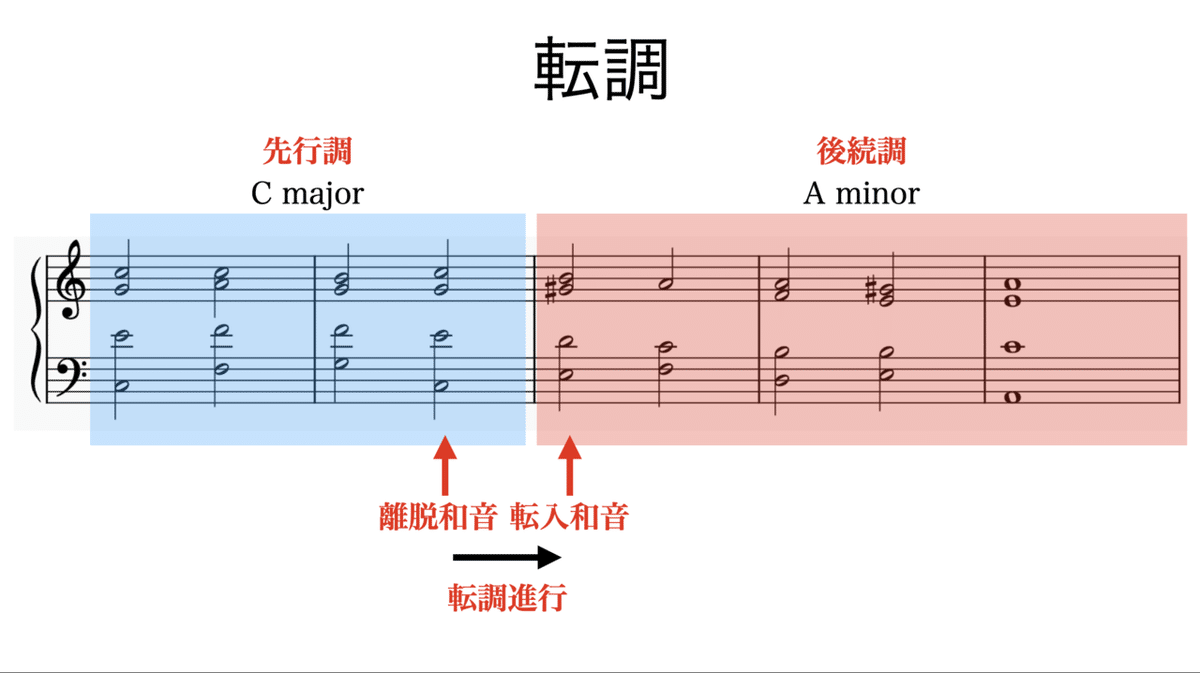

転調の基本事項

基本の用語。

近親調とは,ある調の各音度調である。

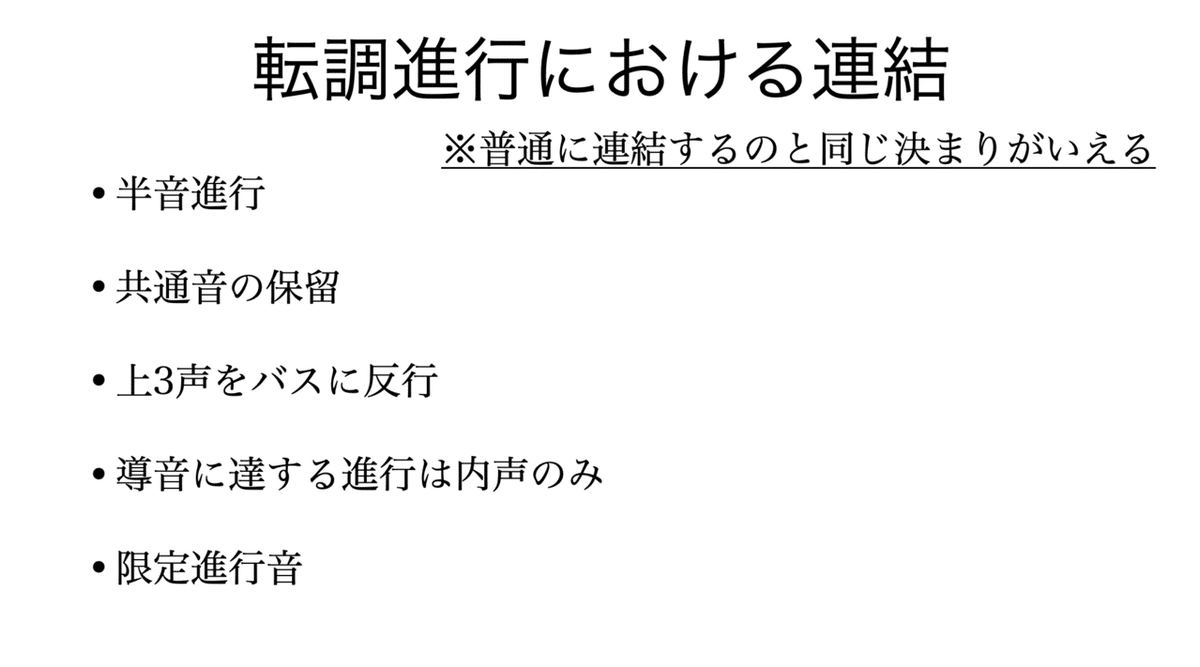

転調だからといって特別な規則はない。

近親転調の例

C majorからの近親転調のみ扱う。

C majorからG major(属調)。転入和音は,先行調でいうⅤ,かつ後続調のⅠである,共にダイアトニックコードであるため違和感が少ないと思う。

C majorからF major(下属調)。Ⅲの和音はポピュラー和声では普通に用いられるが,古典和声ではその例は少ない。

1音だけ変えた,Ⅴの根音省略はいかにも古典和声っぽい感じがする。

C majorからA minor(平行調)。この例では,バスが半音上昇の流れを作っている。

C majorからE minor。セカンダリードミナントで,借りたまま返さなければ転調になる。

C majorからD minor。

古典和声ならではの転調もあり,その理論について参考にしたいところ。

第2巻はここまで,次回から第3巻の話題へと移る。

本記事のもくじはこちら: