芸大和声をかじる-5 Ⅴ度のⅤ度(書記が音楽やるだけ#25)

いわゆるドッペルドミナントというものについて,色々見ていく。

Ⅴ度のⅤ度

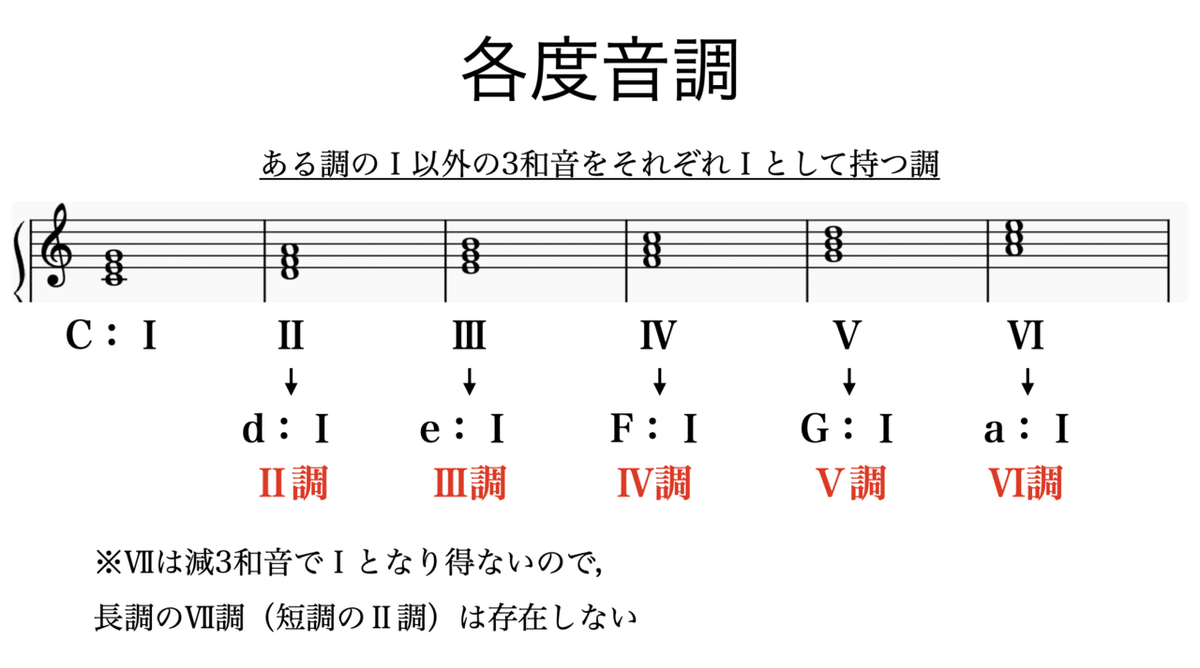

〜調という用語について定義。今回考えるのはⅤ調である。

芸大和声では今までⅠ調の中で色々な機能を見たわけだが,ここから,響きに多様性を与えるために他の調から和音を借りることにしたい。

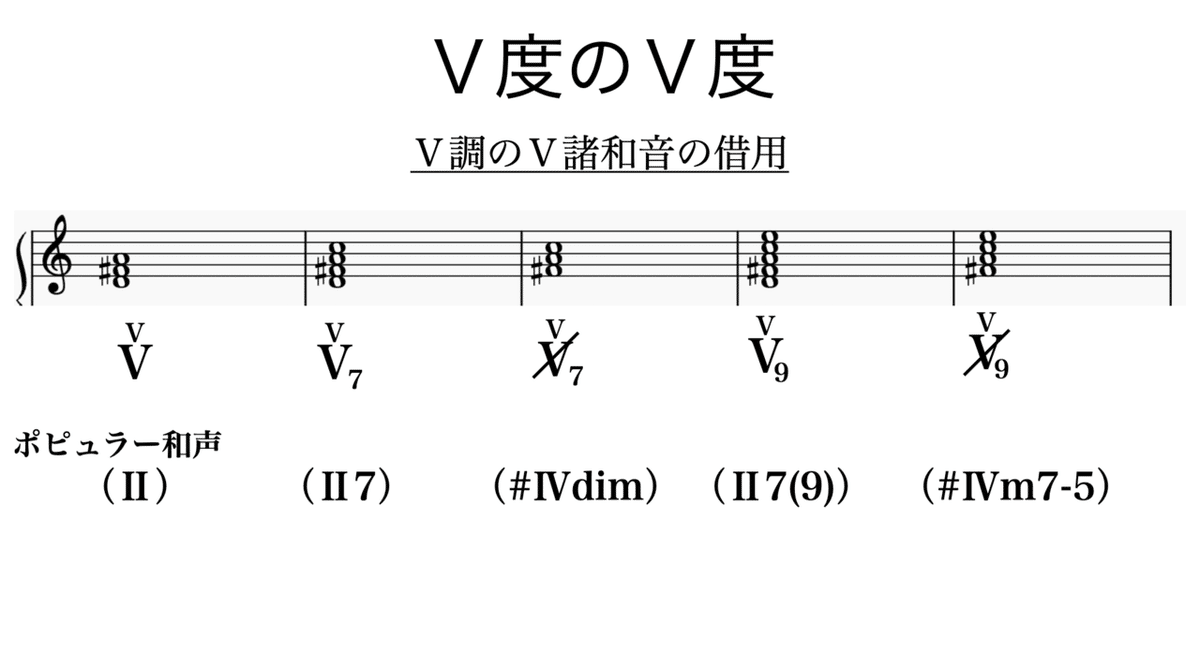

まずはⅠ調の隣り合わせであるⅤ調から借りてこよう,その代表例がⅤ調のⅤ度である(以下,ⅤⅤと表記)。ポピュラー和声ではⅡやⅣdimだったりする,いわゆるドッペルドミナントというものである。

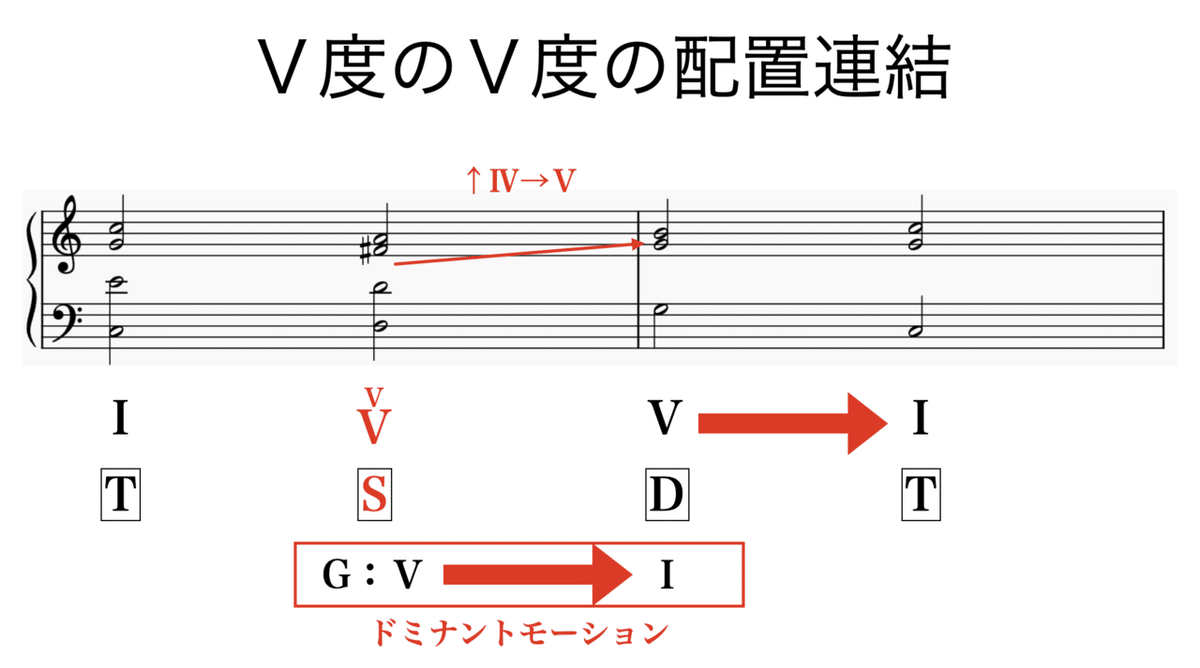

「ⅤⅤ→Ⅴ」のように並べることで,Ⅴ調の中でのドミナントモーションができる。ⅤはそのままⅠに繋ぐことができるので,ドミナントの続く一連の流れが出来上がる。ⅤⅤはⅠ調の構成音でないため,より新鮮味のある響きに感じられるだろう。また,ⅤⅤに含まれる↑Ⅳは不安定でⅤやⅣへの指向性が強い。

この部分的に他の調を借りてくるという発想から,借りたまま返さなければ転調ができる。ⅤⅤが出てきたら,注意を傾けたい。

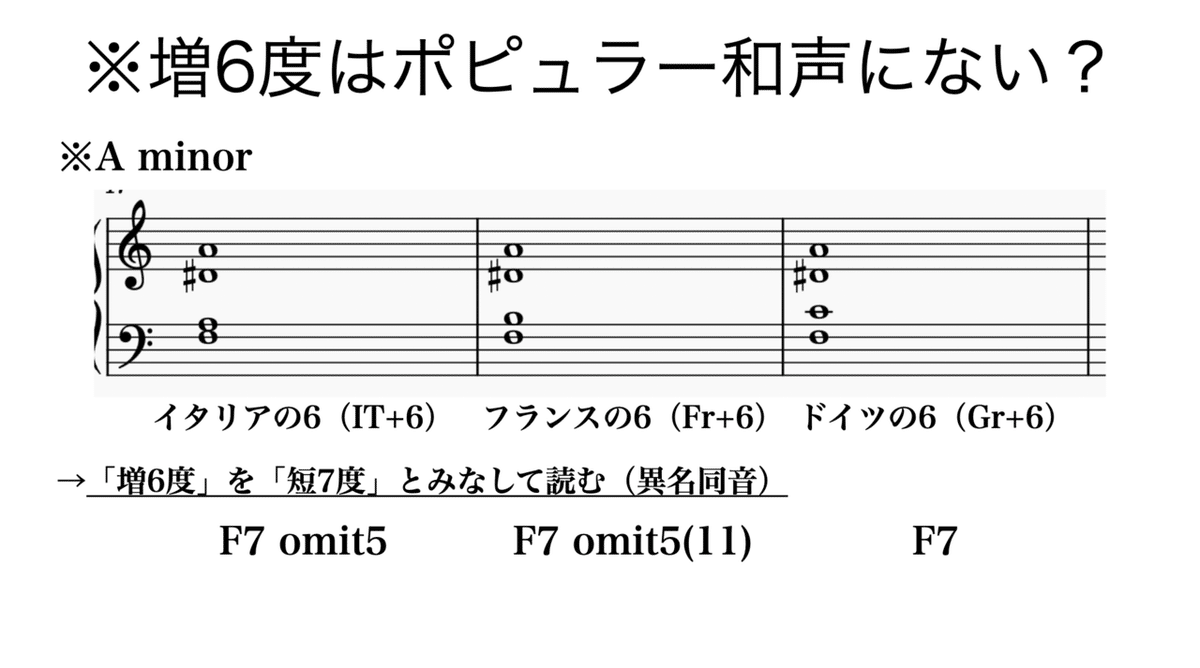

Ⅴ度のⅤ度の下方変位,増6の和音

Ⅴ度のⅤ度の下方変位も用いられる。ここでは↓Ⅵと↑Ⅳが共存するのが特徴的である。

このうち,2転が頻用され,増6の和音と呼ばれており,色々なバリエーションがある。

有名な例だと,「トリスタン和音」に増6が含まれている。

しかしこの増6の和音,ポピュラー和声には無い概念なのではないか?というのも,「増6度」は異名同音で「短7度」と読み替えられるのである。実際,構成音からみると,セブンスと読むこともできる。おそらく,歴史の過程で増6度はセブンスに吸収合併されたのだろう。現代ではそれを逆手に取った技法もあるらしい。

やはりダイアトニックにない響きには魅力があり,ぜひ活用したいところだ。

本記事のもくじはこちら: