芸大和声をかじる-2 第1転回,第2転回(書記が音楽やるだけ#14)

芸大和声第2弾は,転回について。

転回について

バスの音は,根音として配置する他に,第3音(第1転回位置,以後「1転」と略)や第5音(第2転回位置,以後「2転」と略)に配置することができる。

これはポピュラー和声では「スラッシュコード」の一種として扱われる。

1転の配置,連結

配置は色々考えられるが,古典和声では上3声部には第3音を含めないのが望ましい。第3音はメジャーかマイナーかを決める重要な音であるが,バスで提示されているのに更に重ねるとしつこく感じさせてしまう,というのが筆者の感覚である。

連結について。

1転のⅡにおいては,古典和声における最適な型がある。

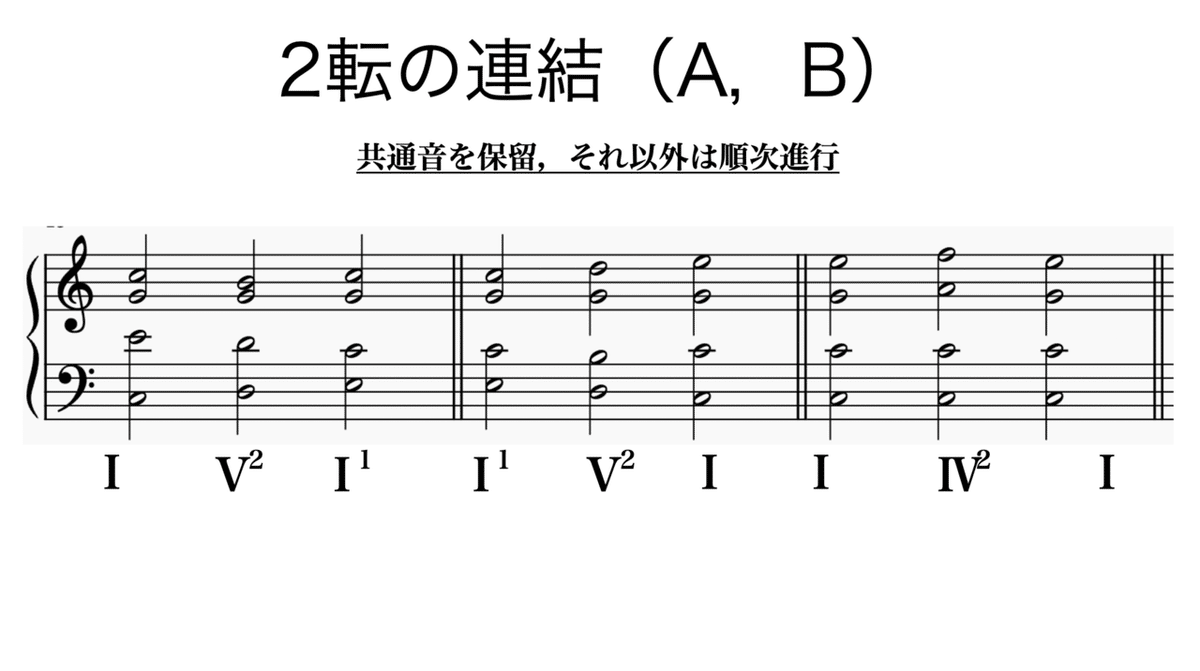

2転

2転は限られた型でのみ用いられる,それはバスの進行により規定される。

ⅣとⅤの2転について,連結は他と同様である。

特徴的なのはⅠの2転で,Ⅴと不可分であり合わせてドミナントとして機能する。これは根音の支配の影響が大きいことによると考えられる。また,この型はⅡの1転が先行するパターンが多い。

応用例

根音の支配による影響は1転でも見られる。例えば終止形でⅠの1転(バスが第3音)を用いると,基本形に比べ終始感が弱くなる。

また,転回はベースの進行を滑らかにしたい場合によく用いられる。以下はカノン進行におけるアレンジ例である。

転回を用いてベース音を変化させることで響きに多様性が生まれる,その違いについて感覚を持っておくといろいろ便利である。

本記事のもくじはこちら: