INRコモンカードPauper評価

唐突ですが2024年1月24日に発売のイニストラード・リマスターの全カードが公開されたため、いつも通りコモン落ちカードのファーストインプレッションおば。

ドミナリア・リマスターが登場した際はコモン落ちカードの質があまりにも低く、次元テーマのリマスターセットは今後も期待できないのかと失望したこともありましたが、続くラヴニカ・リマスター、そして今回のイニストラード・リマスターと質も量もどんどん向上しているので嬉しい限りです。

ちなみに、今回は全部で16枚のカードがコモン落ちです。

無色

《甚だしい大口》

当時のリミテッドでは、重いのに威迫などの回避能力はないしタフネスも微妙に低くて死に易かったりでイマイチだった印象ですが、パウパーでなら構築も寄せられるし唱えた時点である程度の仕事が終わっているので気にならなさそうです。

現出があるのでETB能力やPIG能力を持つクリーチャーと相性が良く、そういったクリーチャーを叩きつけながら戦う黒単系のアーキタイプにはマッチするかもしれません。

黒は《血の泉》など墓地回収が得意な色なので再利用したいクリーチャーを墓地に置きたいタイミングもあり、単発ながらサクリ台としての機能にも期待したいところ。

また、現出の特徴としてマナ・コストを誤魔化せるクリーチャーと組み合わせると強力なので、《刷新された使い魔》などは相棒として優秀かもしれません。

無色なため《古きものの活性》でヒットすることを活かし《マイアの処罰者》や《のたうつ蛹》とまとめてぶち込んだ親和なんかも楽しそうですし、ランプに採用すると《エルドラージの再利用者》を現出のコストにして《のたうつ蛹》をサイズアップするといった細かい芸当もできます。

同じドレイン量の《吸血鬼の君主》がダブルシンボルだったのに対して色拘束が薄いので色々なカラーパターンで試してみたくなるクリーチャーです。

白

《月銀の拘束》

変身を封じるほうの効果はインクの染みなので、《平和な心》が3マナになったら誰も使いはしないでしょう。

白では珍しいサクり台ではありますが、デッキの中核にこれを採用せざるを得ない時点でデッキとして論外。

《ドラグスコルの盾仲間》

修整値がもう少し高ければ、全体除去から《金切るときの声》のトークンを守ることができたので残念。

そうであれば、特にダメージ軽減の効かない《悲哀まみれ》に対する良いカウンターになっていたかもしれません。

この修整値なら全体除去の対策としては《レイモス教の再興》で事足りますし、クリーチャーであるため《民兵のラッパ手》などでヒットすることまで考慮しても力不足か。

青

《戦場の霊》

スピリットのロードですが、5マナ3/3をデッキに入れるわけにはいかないでしょう。

タフネスが上がらないのも物足りない。

《本質の変転》

アンコモン以上には優秀なスピリットが多いため、他のフォーマットではアーキタイプとしてスピリットが成立していますが、パウパーには今のところアーキタイプとして成立させるには駒不足。

青にも1マナのブリンク呪文が来たという点では画期的かもしれませんが、この性能でブリンク軸のデッキに採用するくらいなら、白を足して《儚い存在》を入れたくなります。

今後に追加されるスピリットの性能次第では活躍も期待できますが、現状ではノーチャンといった印象。

《月への封印》

初出はレアで、直近のファウンデーションズではアンコモンに格下げされていましたが、早速のコモン落ち。

クリーチャー除去としては《閉所恐怖症》と大して変わらないので、相応しい場所に落ち着いた感。

能力を失わせるにしても《小物の極み》や《証人保護》でいいですし、完全にクリーチャーを排除できることは評価できますが、重さとマナ加速を相手に与えることを考えると敢えて使いたい性能ではないです。

一方で、土地を封じられるというのは珍しい能力ではあるものの、それが必要であれば別に《広がりゆく海》をサイドに取るべきでしょう。

もう少しコストが低く、クリーチャー除去として通用する性能であれば土地対策を兼ねた汎用除去として採用できたかもしれないので惜しいです。

《塔の霊》

リミテッドでは出し得で優秀ですが、如何せん構築だと4マナが厳しすぎます。

黒

《ギザの召集》

現在の環境に存在するマッドネス系統のアーキタイプとは速度感が違うかなという印象。

クリーチャーでないのも《拷問生活》とシナジーできないので微妙そう。

新しいマッドネス軸のアーキタイプが出てくる待ちかも。

赤

《嵐の伝導者》//《エムラクールの伝導者》

3/2/3で速攻も無いのでは《稲妻》の良い的。

起動コストが5マナと重いのも変身能力の起動に対応して除去を当てられた日にはターンが丸々吹っ飛びます。

これが継続的に殴りながら生み出すマナを効率よく使い続けるというのは滅茶苦茶にハードルが高いです。

《ハンウィアーの砦守り》//《ハンウィアーの災い》

流石は初代イニストラードのカード、表面の性能が酷すぎます。

今なら防衛の代わりに到達が付いていてもおかしくないですが、例えそれでも使うかと言えば微妙なので、元の性能では殊更お察し。

《嵐の捕縛》

《うねる曲線》が2種8枚まで使えるようになったようなもの。

フラッシュバックにより、これ自体が《パズルの欠片》などで墓地に落ちても最終的にフィニッシャーを繰り出せるため、アーキタイプとしてより一貫性が出てきそうです。

《うねる曲線》との違いとしては、対応するカードの枚数を常にカウントして巨大になっていく一方で、追放領域のカードのカウント方法にクセがあるので、総合的には墓地対策に弱くなっています。

とは言え、それ込みでも《うねる曲線》を軸にしたデッキには是非とも採用したい性能です。

《村の伝書士》//《月の出の侵入者》

当時のスタンダードの赤単アグロでは割と使われていた印象ですが、変身しないと《怒り狂うゴブリン》というのは如何ともしがたい。

「同じ《怒り狂うゴブリン》なら《無謀なる従僕》で良くね?」感しかないですが、一応は赤単アグロで試されはしそう。

《実験統合機》といった現在の赤単の主軸カードとの相性の悪さも気になります。

緑

《棘茨のワーム》

墓地に直接落としてライフ回復になるということで、ドレッジ型のリアニメイトの《骨までの齧りつき》と入れ替えてみるのは面白そう。

ライフ回復が不要なマッチアップで能力を起動しない展開になった際に、これ自身を釣ったり《ロッテスの巨人》でカウントできたりと相手へのプレッシャーを強められます。

サイドからライフ回復を追加するような使い方では流石に特化している《骨までの齧りつき》のほうが回復量は多いですし、素引きした際にも超有用ですが、メインに採用するのであればこちらも十分に採用圏内。

アーティファクト

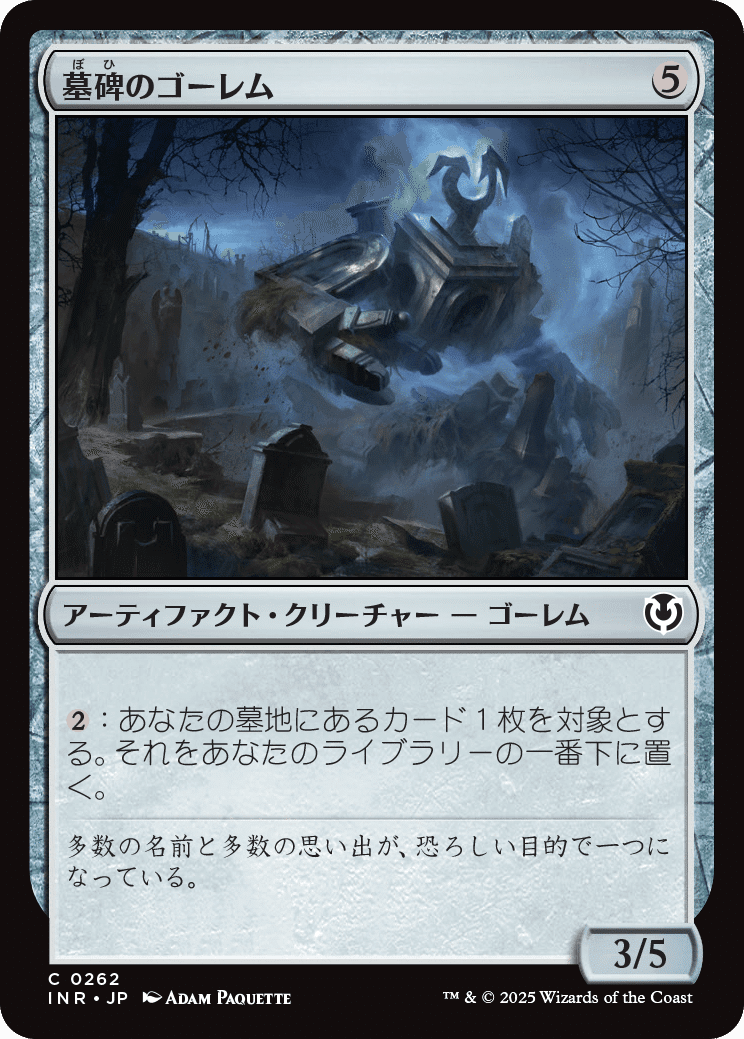

《墓碑のゴーレム》

同じ起動型能力でライブラリー回復ができるクリーチャーには《樹皮形成の収穫者》がいて、本体のコストや到達によるブロッカー性能などを考慮すれば、こちらを使う理由はあまりないかなという印象。

《収穫の手》//《拾った大鎌》

当時のリミテッドだと相打ちで交換した後にそこそこの性能の装備品が手に入ることもあり、イニストラードを覆う影ドラフトで人間のアーキタイプが割と戦えたことも含め世話になった記憶がありますが、構築だと流石に微妙かも。

人間とのシナジーを存分に活かすのであれば、《民兵のラッパ手》で持ってこられる白単などでの採用がワンチャン?

《荒原のカカシ》

5マナかけてやることではないでしょうね。