【週刊ユース分析】強い川崎を2つの誤解と3つのキーポイントで整理する!

2022シーズン。

優勝こそ逃したものの、トップチームもユースも強かった川崎フロンターレ。

そんな絶好調川崎について色々とアンテナを張っていたら、2つの誤解と3つのキーポイントに辿り着いた。

とても興味深い内容だったのでこうしてnoteにまとめたわけですけども・・・

最終的に静岡の哀愁を引き立てる結果になってしまった事を最初に宣言しておきます(泣)。

2つの誤解とは何なのか。

そして現在の川崎を語るうえでポイントになる3つのキーと静岡との関係とは何なのか。

それではひとつづつ紐解いていきます。

■誤解① 川崎はユース伝統チームではない

カタールワールドカップのイメージが強烈が故に、川崎には柏や広島のような昔っからの育成強豪チームのイメージも持っている人が多いかもしれません。

しかし実のところそうではなく、結果を残しているのは超最近の話。一つ目はそんな誤解。

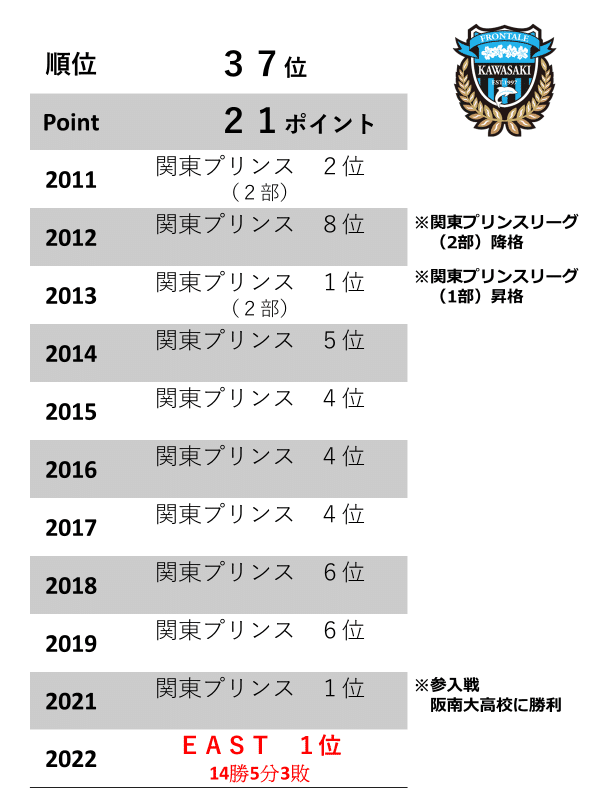

下の表にある通り、2013年までは3部リーグ、2019年まで関東プリンス(2部リーグ)の中位を彷徨っていたのが実態です。

つまり川崎U18は、歴史的に見れば超新興勢力なのです。

しかしですね、

この結果をふまえて「川崎はユース強豪じゃない」と言いたいわけでは決してありません。

むしろこれきっかけで最近の川崎の動きを深掘ってみることで、王者川崎のルーツが見えてくるという訳です。

その前にもう一つの誤解を整理してみます。

■誤解② ユース強化がトップを強くしたわけではない

強豪ユースの新興勢力と言えば、日本一となった鳥栖U18が代表的でしょう。プレミアチャンピオンシップでも川崎を倒して名実ともにトップに躍り出ました。

松岡大起、本田風智、中野信哉あたりを見ても、アカデミーの有望株がチームおよび経営的強度を高めているのは間違いありません。

まさに、ユースを強化することで組織を大変革させている象徴的なチームなのですが、

同じユース新興勢力の川崎がそんな鳥栖と同様だと捉えられているのではないか、というのが二つ目の誤解。

では一体何なのか?

川崎の場合は、

大卒選手を使ってゲームチェンジャーになったと、僕はそう認識しています。

川崎ユースは新興勢力で、かつトップチーム強化の方が先だった。

ここまで整理したところで、いよいよ3つのキーに迫っていきます。

■キーポイント① 向島建

今でこそ当たり前の風潮なのですが、

ちょっと前までは大卒選手というのはどちらかというとマイノリティな位置付けでした。高卒で昇格できなかった選手が4年間を懸けて再挑戦する場、そんなネガティブ定説があったかもしれません。

しかしこれを真っ向から否定し、むしろまだブルーオーシャンだったそこに目を付けた男がいました。それが向島建氏です。

静岡県民なら多くの人が知っていると思います。静学から国士舘大学を経てプロ入り。ドリブルとスピードを武器にしていた小柄なFW。エスパルスでの愛称は確か「牛若丸」。

現役を引退してフロンターレのスカウトになると彼は大学サッカーから未来のスターを次々と獲得していきます。その象徴的な例は小林悠選手ではないでしょうか。

当時の拓殖大は2部に位置しており、(失礼ながら)どちらかといえば小林選手は無名の部類だったと思います。

事実、彼はプロになる直前まで居酒屋でバイトをしていたそうです(笑)。

(ご本人が投稿したnoteにそう書かれているので気になる方は是非!)

いずれにせよ、

無名だった彼を代表選手までのし上げたのは小林選手本人の努力と、向島建の千里眼によるものに違いありません。

思い返せば谷口、車屋、長谷川、知念、守田・・・そして三笘、旗手、橘田、佐々木に至るまでフロンターレの主力は大卒だらけ。

忘れてはいけません。バンディエラ中村憲剛もそうでした。

つまり強い川崎を支えているのは、まずは向島氏の先見性と(今でこそ当たり前の)大卒ルーキーを使うという戦略だったのです。

■キーポイント② DAZN

大卒選手を中心に着々と力を付けていくと川崎は強豪チームへと変貌を遂げていきます。一時期シルバーコレクターと称されていましたが2017年についに悲願のJ1制覇。すると翌2018年も優勝し、連覇を遂げました。

特筆すべきは、優勝したのが2017年であるという事です。

2017年が何なのか?

実はこの年、DAZNがJリーグと10年間の超大型契約を結びその報奨金が大幅に引き上げられた年でした。

しかもその金額は初めの3年間が最も多く、優勝チームに3億円。加えて理念配分強化金として2年間累計で14億円という超絶バブリーなものでした。

つまり川崎は悲願のリーグ制覇を成し遂げ、連覇したことで20億円もの報酬を手にしたことになります。

向島の蒔いた種とDAZN景気の歯車がガッチリ噛み合ったことにより、競技的にも経営的にも川崎フロンターレは一気にJリーグトップチームの仲間入りを果たしました。

その後、レアンドロ・ダミアンという超大物を招き入れて盤石の体制を築いたことは言うまでもありません。

大事なのはここからです。

こうして名実ともに強豪チームになった川崎フロンターレは、もともと定評のあったマーケティングと相まって更に地元での人気を盤石なものにしていきます。

地元有望な少年たちが、「いつか自分も川崎で」と思うのは当然のことでしょう。

三笘、田中碧などワールドカップで有名になったさぎぬまSCの選手たちが当たり前のように川崎U-15に入るようになったのもこの頃から。

事実、

少し年上の権田修一は同じさぎぬまSCからFC東京のユースに進んでいます。

つまり川崎は、

向島の連れてきた大卒選手たちと、DAZNの報奨金が掛け合わさったっ事により強くなり、その影響とマーケティングの上手さを以ってユースは波に乗った。

そう僕は考えています。恐るべし。

■キーポイント③ 風間八宏

向島スカウトが着々と即戦力を集めてくると、今度は現場にもう一人のキーマンがやって来ます。

風間八宏です。

風間時代は成績こそ振るわなかったものの、基礎作りという点で今なお大きな評価を得ています。

そしてその風間さんの代名詞でもある「止めて蹴る」を浸透させていったのは何もトップチームだけではないだろう、というのも想像に難くありません。

風間さんの任期は2012年から2016年。この時U-12やU-15で薫陶を受けていた選手たちが高校生となって関東プリンスを勝ち抜き一気にEAST制覇を成し遂げてしまった。

これは偶然ではないはず。

三笘薫がバンディエラ中村憲剛に憧れ、追いかけ、引退の年にチームメイトとして戦ったというのは有名なエピソードですが、

トップチームが強くなると下部組織の意識と視座が上がりそれだけでユースの強化になるというのは良くある話です。

しかも川崎の場合、

風間八宏がそこにロジックを加えたのだと思っています。雰囲気で伝えるのではなく言葉に落とし込む作業です。これこそが彼の真骨頂。教えのプロと言われる所以があります。

ゲームチェンジャーを狙う川崎という集団に、DAZNのお金と風間のロジックが交わったのは奇跡か、それとも必然か。

詳しいことはわかりませんが、少なくとも川崎フロンターレとそのユースはしっかりと強くなるだけの背景があったと言えるのではないでしょうか。

■最後に

今回 川崎U-18の強さを探りながら、ガッチリと噛み合った3つのキーを紐解いていったわけですけども・・・書き進めるほどに私の中で一つの不都合な真実が浮かび上がってきました。

思えばピースの2つ。向島、風間両氏はもとはといえば静岡の資産だったはず。

そして何より、

川崎フロンターレに初優勝と大量の賞金を与えたのは他でもない我らがジュビロ磐田だったではないか!!!

忘れもしない2017年最終節。ホームで鹿島相手に執念の引き分けを演じて川崎に逆転優勝をプレゼントしました。

川崎の強さと進化を探れば探るほど、それが静岡と強い関係性を持っていることに気付かされました。いや、関係性なんておこがましい。静岡が勝手に手放し、活かしきれず、川崎がそれを活かしただけじゃないか!

川崎のやって来たことを振り返れば振り返るほど、それが静岡サッカー低迷の象徴になっている気がしてなりませんでした。

は! いかんいかん。

気を取り直せ。そんなものは妄想に決まっている。

オレたちはただ、MITOMAが世界で躍動してくれたらそれでいいんだから!!

川崎の皆さん。

高円宮杯プレミアリーグの決勝と、J1リーグの優勝争いで会いましょう。

必ず。

あと何かください。

本日も、最後までお読みいただきありがとうございました!