技術的問題にどう立ち向かうか

1.問題意識

世の中の問題は「技術的問題」と「適応課題」に分けられる

ハーバード大学ケネディスクールのロナルド・ハイフェツツ教授によると、世の中の課題は頭のいい人が解決していて、残っているのは、どうしようもなく解決することが出来ない根強い問題であると言われている。この世の中の問題のことを「技術的問題(技術や知識で解決することができる)」と「適応課題(組織の壁や政治、既存の常識や価値観による問題)」に分かれると言われている。

技術的問題にどう立ち向かうのか

技術的問題にどう立ち向かうのか。適応課題に関する問題解決は、ちょっと棚に置いておいて(適応課題は、すぐに解決することができない。成功体験を積みながら、行動・活動を継続するためには、技術的課題からアプローチする方が適当であると考えた。)、解決の介入の糸口としては、技術的問題からあるのではないか。そんな問題意識から、思考を整理するため、本記事を作成した。

※ 組織開発の全般については、下記を参照

2.調査

(1)技術的問題とは何か

技術的問題とは、技術や知識で解決することができる問題であるとされている。問題解決には、「技術」や「知識」があれば、解決することができるとされる。逆を言えば、「技術」や「知識」がないことで解決することができない問題。

出典:宇田川(2019)5頁をもとに著者作成

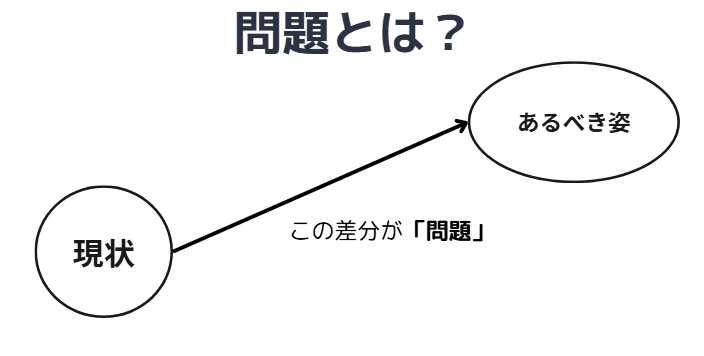

(2)問題とは何か

補則であるが、問題や課題を考える上では、前提として、問題とは何か、課題とは何かを整理しておいて方がよいと思う。

「問題」とは、理想のあるべき姿と現状とのギャップ(差分)である。

「原因」とは、問題を因数分解(細分化)したさいの問題の要因をいう。

「課題」とは、原因を解決したいと思ったときに疑問形にしたものをいう。

「解決策」とは、課題を解決するさいに必要となる手段をいう。

(3)技術的問題の事例の構想

技術的問題として、どういう事例が考えられるのか。以下に構想を試みてみた。

・調理がうまくないときに「調理法」を学んで料理がうまくなる

・勉強ができないときに「勉強法」を学んで成績が上がる

・仕事ができないときに「仕事のやり方」を学んで仕事ができるようになる

・ZOOMが使えなかったのを「ZOOM」の使い方を教わってテレビ電話で仕事ができる

・組織が属人化しているときに「システムを導入」して属人化の解消をした

・Excelを手入力しているときに「ショートカット」を覚えて仕事の効率上昇

・住民票を窓口に取りに行くいかずにマイナンバーの活用で「コンビニ」で取得

・連絡手段を手紙やFAXでしていたのを「LINEやメール」を覚えて連絡

・タクシーを手をあげてずっと道で待っていたのを「アプリ」で指定して呼ぶ

・経営の意思決定を行う際に知らないために(怖く)経営判断ができなかったときに、ビジネススクールや尊敬する経営者の本を読んで(たくさんの事例を知ることができて、何が王道か軸をもつことができ)経営判断ができるようになった。

・税務申告の仕方が分からないときに「分かっている専門家」にお願いした

「技術」や「知識」を身に着けることで解決することができる技術的問題

上記の構想した事例から分かるように、技術的問題を解決するためには、もっていなかった、「技術」や「知識」を身に着けて実践することで解決することができる問題のようである。

(4)技術的問題のなかに隠れた「適応課題」

上記のなかで、

「組織が属人化しているときにシステムを導入して属人化の解消をした」

の事例については、技術的問題だけでなく、適応問題も潜んでいそうである。(これは、原体験として潜んでいた)システムを導入するだけでは、組織は、属人化の解消ができなかった。それは、システムを新しく覚えないといけない。システムを新しく覚えることによる業務負荷、マニュアルの作成を行うことによる業務負荷、マニュアルを作成することで自分の知識やノウハウを会社に蓄積することに対する抵抗、自分のポジションを脅かすかもしれないという不安、マニュアルにより新しい人事配置がされたときに新しい仕事を覚えないといけないという抵抗などが潜んでいたからでないかとおもう。

適応課題の例

・システムを新しく覚えないといけない。(覚えたくない)

・システムを新しく覚えることによる業務負荷

・マニュアルの作成を行うことによる業務負荷

・マニュアルを作成することで自分の知識やノウハウを会社に蓄積することに対する抵抗

・自分のポジションを脅かすかもしれないという不安

・マニュアルにより新しい人事配置がされたときに新しい仕事を覚えないといけないという抵抗 など

→ 変わりたくない!!

ハーバード大学ケネディスクールのロナルド・ハイフェッツ教授は、著書にて、以下のように述べられている。

「リーダーシップの最大の失敗は、『適応を要する課題』を『技術的問題』の解決のように扱ってしまうことである」

(5)技術的問題にどう立ち向かうか

技術的問題は、先ほど確認したように、「技術」と「知識」で解決することができる問題である。そのため、下記の形で技術的問題を解決することができないか?

手順

① 「理想のあるべき姿」を把握する

② 「現状」を把握する

③ 「理想のあるべき姿」と「現状」の差により「問題」を把握する

④ 「問題」を複数の「原因」に分解する

⑤ 「原因」を解決したい(介入する)「課題」として位置付ける

⑥ 「課題」を解決することができる「解決策」を考える

ここでとらえた課題は「技術的問題」なので、

⑦ 「課題」を解決するため「解決策」として「技術」「知識」を提供する

技術・知識が正しいものであることを相手に理解してもらうためのポイント

① 考え方(理論)を言葉や記事で示す

② 理想の姿のイメージ(図解)を示す

③ 理想の姿を達成するまでの手順を示す

④ 効果を示す

⑤ 事例を示す

⑥ スケジュールを示す

↓(ここからは、適応課題への対処)

⑥ 価値観や常識・習慣が変わり、技術や知識が定着するように支援

3.結果

技術的問題にどう立ち向かうか

■立ち向かう手順

① 「理想のあるべき姿」を把握する

② 「現状」を把握する

③ 「理想のあるべき姿」と「現状」の差により「問題」を把握する

④ 「問題」を複数の「原因」に分解する

⑤ 「原因」を解決したい(介入する)「課題」として位置付ける

⑥ 「課題」を解決することができる「解決策」を考える

⑦ 「課題」を解決するため「解決策」として「技術」「知識」を提供する

■立ち向かうポイント

① 考え方(理論)を言葉や記事で示す

② 理想の姿のイメージ(図解)を示す

③ 理想の姿を達成するまでの手順を示す

④ 効果を示す

⑤ 事例を示す

⑥ スケジュールを示す

4.考察

(1)スタートアップは、技術的問題に着目している

ある意味では、スタートアップは、問題を適応課題なのに、技術的問題であるとうたって、サービスの導入をしてもらう、やり方を取っているのではないか。(システムを導入する側の経営者が、自社の組織の問題を、適応課題を技術的問題であると誤認識しているのではないか)

(2)「記事」→「youtube動画」で知る段階は解消

何はともあれ、相手に考え方の内容を知ってもらう必要がある。そのために、記事という形でまとめて、言葉や図解にする。その後、分かりやすいように、動画にすることにより、音と視覚で説明するようにする。そうすると、知る段階(情報の非対称性の解消)には、良いのではないか。

5.新たな問題意識

(1)プロジェクトマネジメントの方法論

いいところまで、考察ができた気がする。追加でプロジェクトマネジメントの方法論を追加すると、立ち向かうための準備がととのう。次は、プロジェクトマネジメントを考える上での、ポイントについて、整理したい。

プロジェクトマネジメントの方法論

(2)youtube動画の編集の仕方

情報の非対称性を解消するために、動画の編集が必要になる。動画の編集(youtube動画の編集の仕方)について、調べたい。

(3)スタートアップは、技術的問題に着目している

この問いは、論文にもなりそうなテーマであると感じた。スタートアップは、技術的問題に着目している。逆をいうと、着目しないと、課題解決できない。技術的問題から初めて、適応課題の解決に支援のフィールドをじょじょに動かしているのか。?

(4)課題解決にデザイン学ができることは何か

「技術的問題」を解決するために、デザイン学(サービスデザインなど)ができることは何か。また、「適応課題」を解決するためにデザイン学ができることは何か。この問いも壮大で熱いと感じた。

いいなと思ったら応援しよう!