美術大学のデザイン教育

1.問題意識

今日の毎日投稿は、Tama Design High Schoolプログラムより、「総合知を支える美術大学のデザイン教育」として多摩美術大学プロダクトデザイン専攻教授の動画を視聴して、整理することとする。美術大学のデザイン教育はどういうことがされているのか。どんなことが学べるのか。どんな価値があるのか。そんな問題意識を抱いて視聴を行った。

問題意識:美術大学のデザイン教育とは何か?

2.調査

大橋由三子氏は、多摩美術大学プロダクトデザイン専攻教授。パスキーデザインの代表取締役。インダストリアルデザイン(工業デザイン)をフィールドとして、1995年に独立。パスキーデザインを設立。インダストリアルデザイン(工業デザイン)としての従来の輪ゴムの価値を変えることは、新しい価値を与えることはできないかという挑戦を行って「コンセプト:落ちていたら、拾ってもらえる輪ゴムを作ろう」として輪ゴムの雑貨のデザインにて、2003年にグッドデザイン賞 中小企業長官特別賞を受賞。

出典:https://youtu.be/L6Bsi_sL6Cs?feature=shared

出典:https://plus-d.com/animal-rubber-band-zoo/

大橋氏は、デザインは、「課題解決のプロセス全体を指すもの」と言われている。デザインは、総合知を支えるものであり、常に文化人類学と共にあるものと言われていた。大橋氏によると、デザインというものは、歴史的には、旧制度の専門学校の図案科という場所で、工業・工学と一緒に学ぶものであった。しかし、大学制度ができたことでデザインの学びが美術大学に分けられ発展・成長していくことになる。(デザインの学びが、美術大学に統合されて発展・成長したことは、よかったのか。美術大学で発展・成長したからこその利点もあると言われていた。)

大橋氏によると、人びとの暮らしに学問的な(学術的な)分野の境目はなく、すべてが「ぐしゃと」まとまった状態になっていると言われています。

大橋氏によると、デザイナーは、これらの”間(あいだ)”にいて、統合していく、役割を担っていると言われています。そして、課題解決をすることを考えた場合、いろいろな分野に興味・関心を持っていないと課題解決することができないと言われています。

また、日本の美術大学は、「個人の自由な発想」と「美しい絵を描く」という印象が付いていて、”美術”の面に強く印象付けられていて、本来行っている、造形教育やデザイン教育の良さを社会がまだ理解していないのではないか、と言われています。

デザインに関わる人が、さまざまな分野に興味・関心を抱くべきなのは、社会の課題解決・問題解決をするためには、さまざまな人とチームを組んで仕事をしていくことが求められるためである、と言われています。

「人の暮らしを見つめる。」

このことを、中心においているのが、デザインであると言われています。

大橋氏によると、「さまざまな学術分野と人の暮らしを繋げる」、これをやっていれば、やっている人は、”デザイナー”であり、”デザインを行っている”ということになると言われています。(デザイナーと名乗っているかは別として)

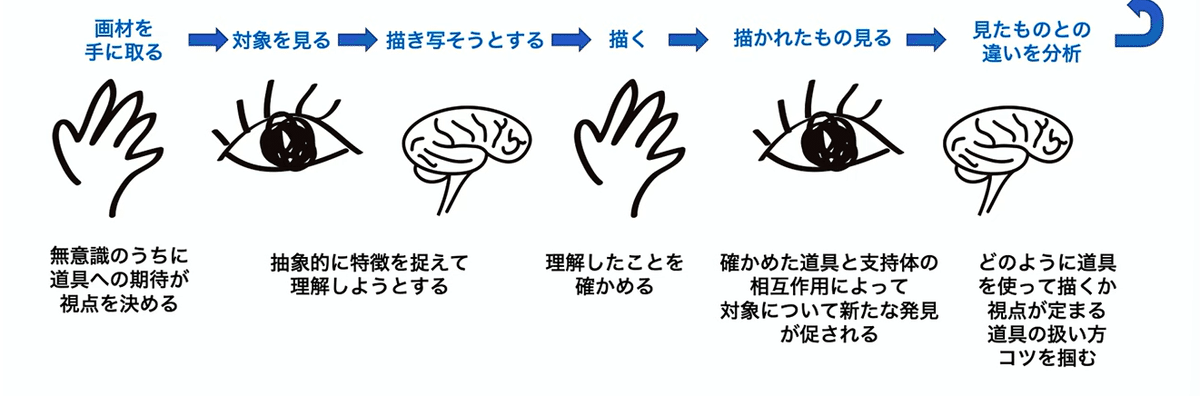

視覚的な抽象度の操作のセンスがデザインの思考法として活用できる

美術大学においては、造形教育(デッサンを通じた観察・リサーチなど)を通じて、「具体と抽象」をいききすることで、それぞれの共通功を見つけることができると言われています。

出典:大橋由三子|Tama Design High School講義

大橋氏によると、スプーンをデザインするということを考えるだけでも、さまざまな「人の暮らし」を考える必要があり、「人の暮らし」と「他のもの」との間(あいだ・関係性)を考えることが必要であると言われています。

・どうやってスプーンを使っているのか(身体的な関係性)

・スプーンと一緒に使われるカトラリーは何か(他の食器との関係性)

・料理の種類や他の器との関係性は何か(文化や慣習・習慣との関係性)

・個人の家ではどんな役割なのか(家族の常識との関係性)

・社会ではどんな役割で位置づけなのか(社会との関係性)

これ以外に、ビジネスであれば、ビジネスとの関係性を考える必要があると言われています。つまり、スプーンを利用する「人の暮らしの関係性(体験)」を考えることは全て考えると言われています。

デザインなくして、実社会にアイディアを活かしていくということはない。

3.結論

デザインの意義

・デザインは、「課題解決のプロセス全体を指す」

・デザインは、「総合知を支えるものであり、常に文化人類学と共にある」

・デザインは、「さまざまな学術分野と人の暮らしを繋げる」

デザインの発展の歴史

・デザインは、美術大学の中で発展

(歴史的には、旧制度の専門学校の図案科という場所で、工業・工学と一緒に学ぶものであった。)

美術大学のデザイン教育とは

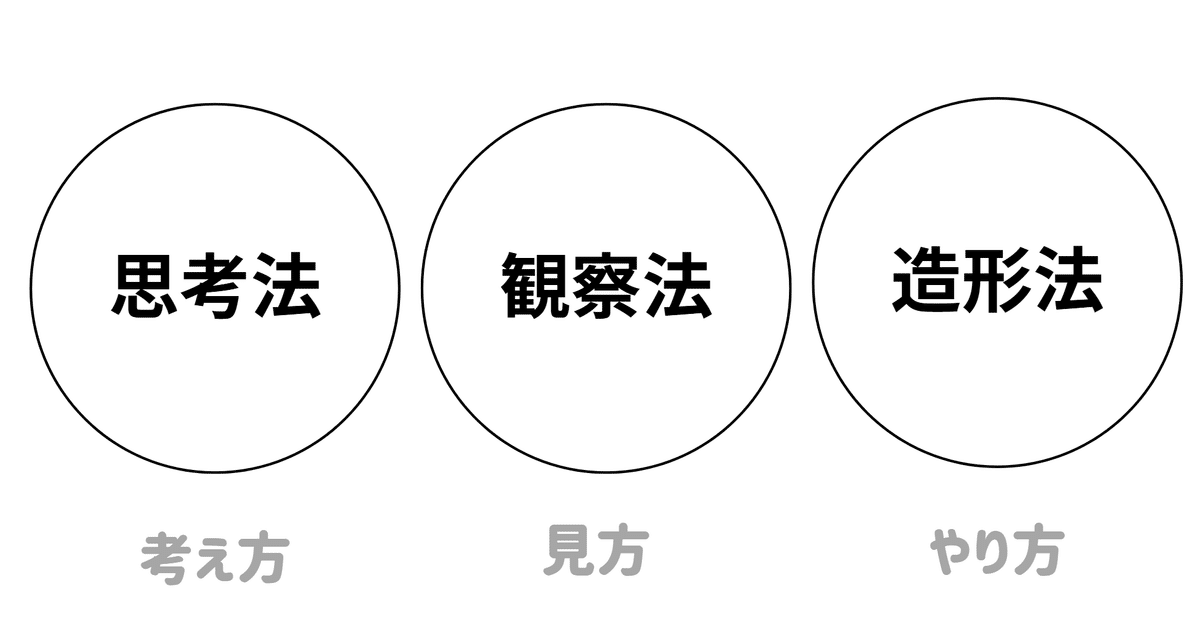

・造形教育を通じて、思考法・観察法・造形法を習得することにより、「人の暮らしとデザイン物との間を適切につなぐこと」

4.新たな問題意識

大橋氏の動画を視聴して、大橋氏が考える、デザインとは何か、美術大学で学ぶ造形教育の一端を知ることができた。

(1)具体的な造形法について知りたいと感じた

他にどんな造形教育による、デザイン教育が行われているのか知りたくなった。特に、形にする方法論(造形法)について知りたくなった。(他の人に美術教育の価値や成果をすぐに理解してもらいやすいのは、形にして目に見えるようになった段階だと思うので、スケッチの作成、モックアップの作成、色彩表現、プロダクト表現、空間デザインの表現について知りたいと思った。

あと、感じたのが、大作としての造形法ではなく、ある一定の成果物となりうる、作品の造形法が知りたい。(スタートアップでいうところのMVP)

いいなと思ったら応援しよう!