「愛着障害」に人間関係の答えを得た?!─岡田尊司「死に至る病」を読んで─

この記事では最近読んだ本の紹介を

したいと思います。

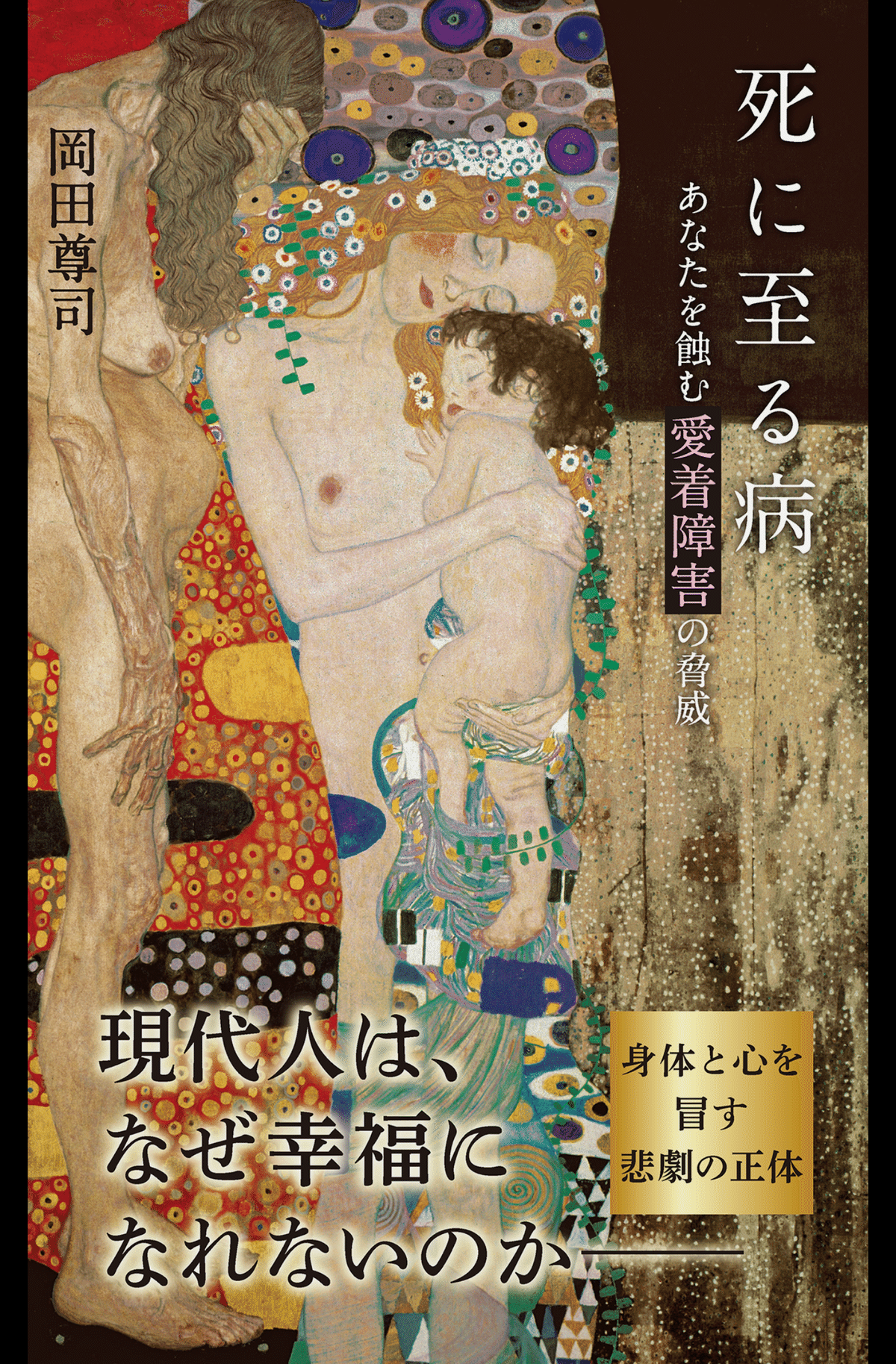

こちらの本です↓↓。

表紙を大きく

どうです?!

読まずにはいられなくないですか?!!

─死に至る病─

─あなたを蝕む愛着障害の脅威─

─身体と心を冒す悲劇の正体─

─現代人は、なぜ幸福に

なれないのか─

クリムトの感傷的な絵に合わせて

これでもか!ってくらい

畳みかけてくる

ざわざわする見出し(;´д`)

これは絶対読まなくては!

と速攻Kindle版を

ダウンロードしました。

「死に至る病」とは

中扉を開くと

死に至る病とは、愛着障害のことである

…と秒でのタイトル伏線回収。

ありがとうございます。

しかしこれはもともと

19世紀デンマークの哲学者

キルケゴールの

「死に至る病とは絶望のことである」

ということばを変えたもの。

キルケゴールのいう絶望とは

神を信じられないこと。

それをこの本を書いた

岡田尊司さんは

絶望=愛着障害としています。

…え、変えちゃってイイの?!

キルケゴール関係者から

なんか言われませんか?!センセイ。

と突っ込みたくなるところでは

ありますが…

岡田さんは医療少年院で

20年臨床経験のある

精神科医の先生です。

数々の先の研究者たちの

実験例をあげて

愛着障害が及ぼす影響について

説明しています。

また愛着障害を抱えていた

と思われる文学者や哲学者たち

を例にあげて

どのような養育環境により

愛着障害に至ったかを

詳細に考察しています。

愛着障害とは

愛着とは特別な存在との

絆のことを指していて

この本では

子供時代に親または養育者に対して

愛着を形成することができず

大人になってその影響が

あらわれることを愛着障害と

しています。

「愛着」の正体

それはオキシトシンの働きに

よるもの。

ストレスや不安を和らげる

作用があると言われている

オキシトシンですが

親子の感情が同期することによって

濃度が高まるということです。

たとえば親と子供が

一緒に遊んでいたとしても

子供の感情を親が

どれだけ共有し応答できるかで

オキシトシン濃度に違いが出ます。

また応答や感情の共感も

「程よさ」が大事で

それを備えた存在を

「安全基地」と呼んで

愛着障害を克服するために

それは必要な存在となってきます。

愛着スタイルについて

私が注目した

不安型と回避型について

書いていきます。

オキシトシンの働きが不安定で

ストレスや痛みに弱いのが不安型。

厳しいしつけや、過干渉、

過保護などでに引き起こります。

しつけのために親から

感情を無視しされたり、

求めていないことまで

されることにより

大人になってからも

親を求める気持ちが強く、

それが対人関係に出ます。

一人でストレスや不安に

に対処することができず

発散するために人を求めます。

いっぽう、

オキシトシンの働きが弱くても

ストレスや不安を感じなく

なってしまっているのが回避型。

「愛着軽視型」とも呼ばれ

無関心に放置されて育つことで

苦痛を感じることに慣れてしまい、

表に出すことがありません。

でも体は不安や痛みを

を感じているのでそれが

後になって体調不良に現れたり、

依存症などになったりします。

回避型には

内気なタイプと傲慢なタイプ

の2タイプがあり、

傲慢なタイプは

「自己愛型」と呼ばれ

同じ回避型でも2タイプでは

全く違う人間に見えます。

同じく岡田尊司さんの本で

どの愛着スタイルかがわかる

テストが載っているものがあります。

下のリンクです↓↓

発達障害と愛着障害について

一番腑に落ちた内容が

愛着障害が発達障害と

間違われやすいというところです。

それに関して私には

思い当たる節がありました。

今まで働いてきた中で

ちゃんと組織で働いていけている

わけだから発達障害という

わけではなさそうなのに

感情のコントロールが

できない人達に

多数会ってきました。

人のミスを注意するときに

指摘程度に収められず

異常なまでに叱りつけるように

声を荒らげます。

「もう二度と間違えないで!!」

と怒鳴りながら

言い捨てるような事もあり

(人間生きてりゃミスぐらい

誰にだってあるのに

そこまで言わなくても…)

と、いつも思っていました。

逆ミスを指摘されたときには

スイッチが入ったように

相手の昔のミスをむし返したり

仕事とは関係ないことや

酷くなると人間否定と

取れるようなことまで

言ってしまう事もあり

私も実際そういう人と

一緒に仕事をしていて

かなり精神を消耗した

時期もあります。

憶測になってしまいますが

その人たちは

不安型に相当するのかなと

考えてみることで

少し状況が理解出来るように

思います。

逆にそういう人に感情を

ぶつけられやすい人は

回避型なのではないかと

考えることも出来ます。

不安型と回避型とでは

周りから受けるプレッシャーの

感じ方がまるで正反対なほどに

差があるように見えてしまい

全く不安を感じてなさそうに見える

回避型の人間が不安型の人には

許せなくなるのかもしれません。

また回避型は内気な性格で

自己主張も控えめなため

不安型の人にとっては

今にも折れそうな心の痛みを

ぶつけやすいのかもしれません。

「文系人間」の正体?!

また愛着障害により

学習にも影響が出ると

本の中で言われており

特に数学問題を解くときに

愛着障害が影響する

「数学不安」という言葉が

あるということに驚きました。

私が数学が苦手だったのは

そんな原因もあったのか

とちょっと目からウロコです。

数学が苦手ゆえに文系に進んで

文系女子が行き着く先が

事務職なのですが

私が職場で繰り返し

目にしてきた衝突には

そんな原因があったのかもと

納得してしまいました。

長年の疑問の答え

子供時代〜社会人を通して

人間関係で私がしてきた

苦労の原因に自分に発達障害として

問題があるのではないかと考えて

今まで発達障害について

いろいろ調べてきました。

しかし惜しいところまでは

あっているのですが何かが違う

という感じでイマイチハッキリ

答えが出ませんでした。

そのイマイチハッキリしない感じが

実は最近増えているとも言われている

「発達障害グレーゾーン」

と言い表されているのでは

とすらこの本で読んで思いました。

この本を読んで愛着の問題に

焦点を当ててみるとハッキリと

その答えを得ることができました。

社会人必読の書なのでは

ここまで私にとって

考え方を変えてくれてた

「愛着障害」なのですが

あまり頻繁に耳にすることが

ないような気がします。

最近問題になっている

カスハラも

昔からずっとある

モラハラやいじめ、

クラスカーストにも

ここに原因がありそうです。

誰もが学生のうち

せめて社会人までに

自分の「愛着スタイル」について

考えてみるべきなのでは

と思うのですが…

そう単純な話では

ないのでしょうか。

ともかく私にとっては

この愛着障害の問題は

これから先もずっと考えていく

テーマの一つとなりました。

さいごに

この本をAmazonで買った時に

同じく岡田尊司さんが

書いた本のシリーズとして

先に紹介した

「愛着障害─子供時代を

引きずる人々─」

以外に

「回避性愛着障害〜絆が

希薄な人たち〜」

「愛着障害の克服

『愛着アプローチ』で人は変われる」

の2冊も出てきたので買ったのですが

まだ全部読めていません。

他にも岡田さんが書いた本で

読んで為にになりそうな

ものがありました。

しかし

「母という病」

「父という病」

「きょうだいコンプレックス」

「発達障害グレーゾーン」

(キタッ)

.

.

.

とまだまだあって

ちょ、センセイ書きすぎです!(゚Д゚ )

と言った感じで

とても全部読めそうにありません。

それにこの記事を書くために

うまくまとめられなかったり

辛い経験なども掘り起こしたりで

実はとっても疲れました!(;д;)

だからしばらくは何か別の

楽しいことでもしようかな?

でもそうなると

やっぱり書くことが

私には一番楽しいのでした。

ではまた♪( ´▽`)

追記:

今回は専門的な内容のため

ご意見やご指摘など

ありましたら

どしどしコメント頂けると

うれしいです!(*゚ー゚)ノ