ハイリゲンシュタットの遺書

ハイリゲンシュタットは——ウィーン郊外に位置し、葡萄畑の広がる大自然豊かな田園地帯にあります。ベートーヴェンはここを夏の間の棲家としていました。

ドアを押し開いて一歩外へ出ると、雑木林の小径に沿って小川が流れる散歩道が深い森へといざない、誰よりも自然を愛したベートーヴェンにとって心安らぐ無二の場所でした。

ベートーヴェンは田園風景の中に佇むこの夏の家で、弟カールとその息子ヨハンに宛てた手紙(の様なもの)を綴りますが、それが「ハイリゲンシュタットの遺書」と呼ばれる所以です。(見出し画像参照 下は邦訳)

遺書の冒頭——おぉ、おまえたち——と呼びかける相手は弟カルルとその息子ヨハン。

自分が何故世間から隔絶して隠遁生活をしているか、おまえ達は本当の理由を知らないのだ——と嘆き、難聴を患っていることを告白しています。

1976年ごろ自覚し始めた耳鳴りはその3年後、激しい中耳炎となって発現。慢性化して遂には治療困難な状態となって行ったのでした。

人との交流において味わう屈辱はもとより、作曲家として致命的と言える耳の障害はベートーヴェンにとって絶望を意味しました。

難聴の発現は、ベートーヴェンがその才能を認められつつあった20代前半からわずか数年後の28歳の時でしたから、健常であった期間のなんと短いことだったか。

打ちのめされ、希望を失い、幾度となく死の淵をのぞき見ながらもベートーヴェンをこの世にとどめたものは芸術だったと言い切っています。

ハイリゲンシュタットの遺書は自殺寸前のベートーヴェンが過酷な運命を乗り越えて

使命の為に生きる決意を表明したものだったのです。

遺書らしき形態を指摘すとしたらその後半、カルルとヨハン(良き後継者とは言い難い)に自分の死後を託してしたためた、訓戒とエールの言葉です。

そして日付をずらして書かれたもう一枚の短い手紙の中で、ベートーヴェンが神の摂理を求めて、再び苦しみのない歓喜の一日に合間見える事を願っているのです。

二枚目の手紙は信仰深いベートーヴェンから神への手紙でした。

こうして死の危機を乗り越えたものの1815年より筆談を必要とするほど症状は進み、会話帳を持ち歩くようになりますが1万ページに及ぶその筆談帳が、現在ベルリン国立図書館に収蔵されているそうです。

ハイリゲンシッタットにおいて再起を誓ったベートーヴェンは、夏の家からウィーンに戻り、過酷な運命に抗う様に次々と大作を手掛けてゆきます。

これらの作品の中に、よく知られる月光の曲,クロイツェルソナタがありますが、更に高みへと飛翔する如く第五交響曲、合唱を挿入した第九交響曲などを手掛けます。

自分同様悩める人類のために、未来の人類のために——芸術への献身を通して役立ち、幸せへの導き手となる事を願っての再起でした。

しかし……確実に時代は流れつつあり、ドイツ音楽はイタリアからの新しい音楽の台頭によってその座を譲りつつありました。

悲しみと失意の中でベートーヴェンはロンドンへ移住し、そこで第九を演奏するつもりだったと言います

ベートーヴェンを失う事を恐れた数人の貴族の図らいによって、ベートーヴェンは思い止まり、1824年5月、初夏のウィーンに於いて、神に捧げる荘厳な弥撒曲(ミサ・ソレニムス)と共に第九交響曲が初演されたのです。

ベートーヴェンがボン在住の時、ドイツの文豪フリードリッヒ・フォン・シラーの長詩「歓喜に寄す」と出逢い、感動したベートーヴェンは自分の交響曲にこのシラーの詩の一部分を借りて合唱を挿入したいと思う様になります。心に温めてきた作品の構想が30年の時を経てウィーンで花開く瞬間でした。

神への賛歌と人類愛を讃える賛歌が神々しい調べを歌い上げたその直後、会場は鳴り止まぬ喝采の嵐に見舞われ、文字通り人々は歓喜の涙に浸されました。

この時第九交響曲は偉大な芸術家の手から民衆へと手渡されたのです。

ウィーンを去ろうとしていたベートーヴェンを説得した貴族達の書簡はこう綴っています。

「…………正に貴方からこそ待ち望んでいるのです。新しい歳の春が我々の為に、世の中の為に、貴方の新しい作品の開花の故に、二重の開花を持つこととなります様に!」

こうして第九は世界を席巻し晴れやかな式典の場で演奏される様になりました。

日本においても年末の恒例行事となった第九交響曲ですが、鳴門市公式ウェブサイト「鳴門第九」に日本に於ける感動の初演に至るまでの歴史が綴られています。

第一次世界大戦の最中、鳴門市の捕虜収容所に収監されたドイツ兵によって日本初となる第九が演奏されました。ただし収容所の中にて。

昭和世代の私には聞き覚えのあるいくつかのエピソードですが、戦時下の捕虜収容所においてドイツ兵と収容所職員の交流から始まった感動のエピソードは人種を超え、国境を超えて正にベートーベンの思想を体現したものでした。若い方々には是非、鳴門第九のページを開いて頂けたらと思います。

♪~♪

知っている様で知らなかった楽聖ベートーヴェン。

書ききれない多くの事実は参考にしましたロマン・ロラン「ベートーヴェンの生涯」の中に綴られています。

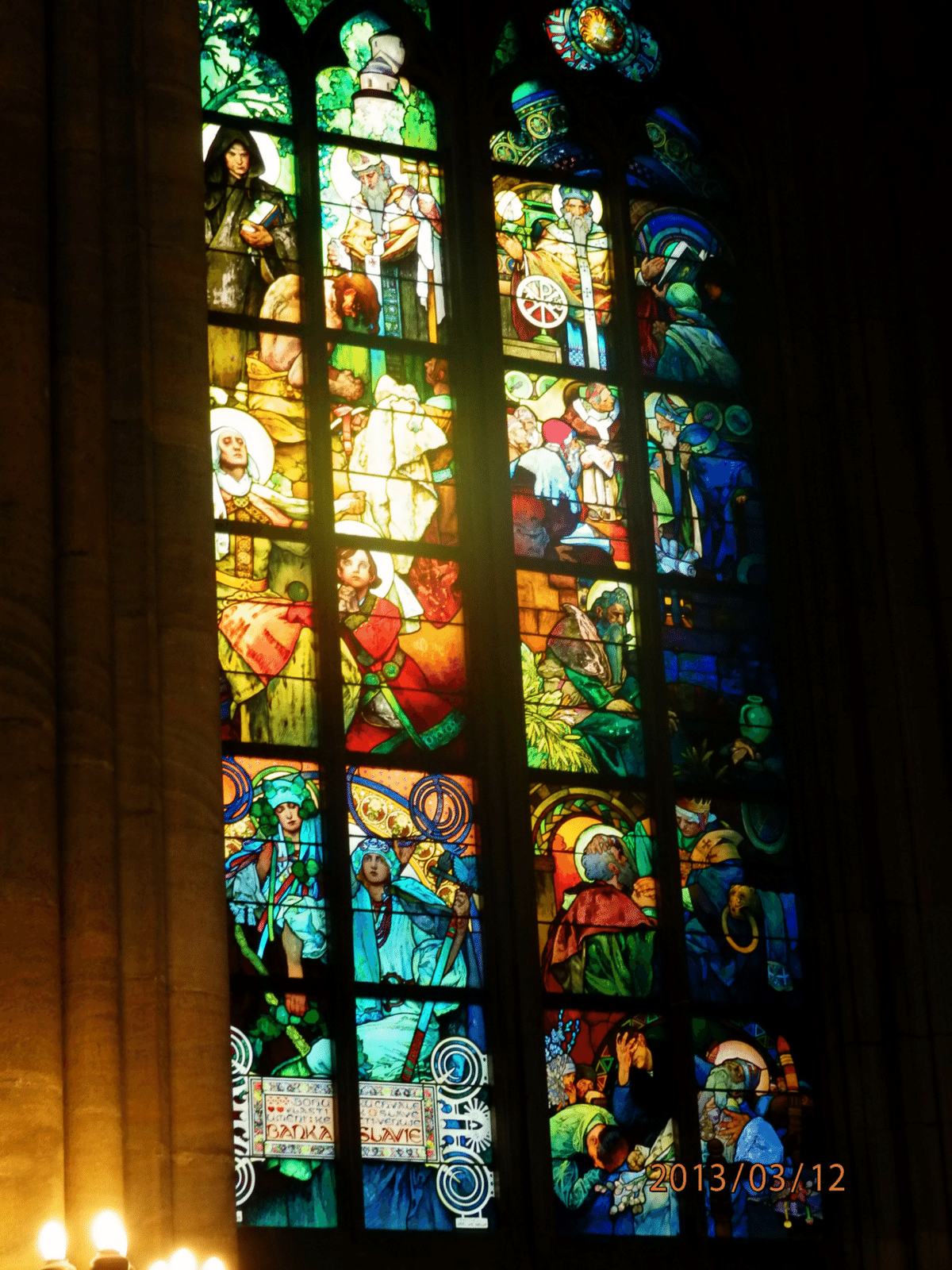

掲載の写真は身内がドイツ・オーストリアを旅行した時のものです。