きっぷ集めの旅4〈 きっぷの書式について 〉

磁気きっぷの券面、「表」のデザイン(「裏」を磁気が塗布された茶色い面と勝手に思い込んでいるんですが……)、どの鉄道会社も一見さほど違いはなさそうです。

でもよーく見ていくと文字の配置や使われている書体、文章表現など、微妙に違っていてしかもその違いにこそ各鉄道会社の特徴が出ていたりします。

今回は主にきっぷを、そのデザイン面からいろいろと考察、というと大げさなんで、いつもよりちょっとじっくり見て、そして想像力を膨らませてみたいと思います。

まずは駅名表記の仕方を見ていきます。およそほとんどの駅名は漢字2文字で表されます。ヨコ使いの券面に合わせて漢字2文字をヨコに並べて印字されている場合が圧倒的に多いです。

下線が良いアクセントになってる?

ただ、なんと、日本最大の鉄道会社グループ、JR旅客鉄道各社の「乗車券」は駅名がタテ書き、さらに四角い枠で囲まれています。

このデザイン、3文字くらいまでの駅名なら上手く収まるのですが、4文字、5文字と字数の多い駅名になると漢字のタテ方向が圧縮されてしまい読みづらくなるという欠点があります。

老眼の方にはかなり読みづらい?

もちろん2行になっている場合もあります。ただやはり文字の大きさは小さくなり老眼の方には厳しそうです。

2行にまたがる場合、左から右に読む場合とその反対、右から左に読む場合が混在しているみたいです。

いっそ「USJ前」とか「USJ口」でも

良かったような‥‥

で、入場券の駅名表記はヨコ書きなのになぜ乗車券はタテ書きなのか? すみません…わかりません!券面右半分、料金表示の部分に4桁を超える数字が入る場合、それなりのスペースが必要ですが、所謂エドモンソンサイズ(30mm×57mm)で5桁の数字(1万円以上)が入る乗車券はないように思うので駅名はタテ書きでなくてもいいような気がするのですが‥‥。

JRおよび元JRだった3セク鉄道会社以外のきっぷはおおむね、券面左半分にヨコ書きの駅名、右半分に乗車区間の料金数字が配置されている場合がほとんどです。

そもそも30mm×57mmの小さな紙片に、駅名と区間料金、日付、注意事項や会社名などをうまく収めるという無理なことをやろうとしているのですから文字配置やデザインを考える人は大変です。

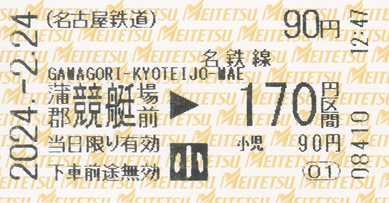

しかも最近増えてきている長~い駅名も何とかして入れ込まなければならない!6文字の駅名になるとどれが駅名なのか?わかりにくいこんなきっぷもあります。

会社名、英文字、駅名、注意事項などがほぼ同じ

ポイント(大きさ)で記されているのが

わかりにくい原因か?

長い駅名のきっぷ、おそらく以前から各鉄道会社のきっぷのデザイン、文字配置等を任された社員を悩ませてきたのでは?と勝手に想像しています。あるいは自動券売機を設置、調整に来た製造業者の営業マンが駅名の文字配置を考えていたのでしょうか。

同じ6文字の駅名でも文字の大きさや配置をひと工夫すればわかりにくさも少しは改善します。

大文字で強調されている。ただ行間や字間が

ほぼ0で、やはり読みづらい?

駅名の文字表記の基本は、どの駅から乗ったのかを、老若男女、どんな人が見ても一目でわかることが大切だと思われます。

これはきっぷを購入した乗客もそうですが、鉄道会社の社員も一瞥で駅名を把握できるようにしておきたいのではと推察しています。

車内での検札のときもそうですが、万が一、何らかの理由で自動改札機が使えなくなった場合、駅員総出できっぷを回収せざるを得なくなるかも知れません。大都会の駅で、乗車駅の確認に手間取っていたら大変なことになります。

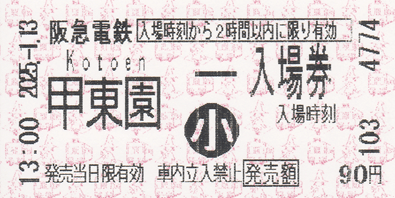

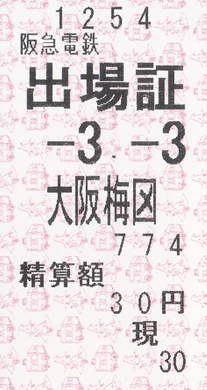

2文字の駅名でも、他の類似の駅名との混同を避けるためわざわざ漢字を創作してしまった阪急「梅田」の「田」の券面表記の創作漢字は有名です。現在の駅名は「大阪梅田」の4文字になりましたが今も伝統の「田」の字は受け継がれています。

ここまでしなければならなかった理由は?

近隣駅の「吹田」「池田」「園田」や「山田」と区別するためという理由で始まったと言われています。大都会大阪のターミナル駅で、自動改札機が導入される前、人力、つまり目視による改札、入鋏や集札等がいかに大変な作業であったかが偲ばれます。

3文字以上の駅名になると券面の駅名表記スペースとの兼ね合いもあり文字の大きさを変える工夫がされている例があります。

名古屋市営地下鉄東山線の「星ヶ丘」と「藤が丘」駅は、両駅とも「丘」で終わリ、加えて同じ路線(東山線)内で近接しているという、混同するなと言われてもそりゃ無理だがや!と言いたくなります。

そんな両駅のきっぷは左半分の駅名印字スペースにうまく収めるため、そして同時に一目で違いが見て取れるよう文字の大きさを変えています。確かに「丘」と「藤」が大きくて一目瞭然!

副駅名は「椙山女学園大学前」

開通したリニモ「藤が丘」との乗換駅

なるほど、この表記ならどちらの「丘」で乗ったのか一目瞭然です。こんなふうに文字の大きさに変化をつけて駅名の誤認を避ける工夫は大阪メトロでも見られます。

「天王寺」と「天満橋」駅、3文字とも大文字で表記してもスペース的には収まりそうですがやはり類似の駅名が混同されるのを避けるためでしょうか、文字の大きさを変えてメリハリをつけています。

「天王寺」は「王」が小文字

文字の大きさを変えて、さらにタテ書きとヨコ書きを混在させて駅名の一部を強調するというやり方は東海から近畿地方の私鉄のきっぷ券面でよく見かけられるようです。

こういう工夫がないとどうなるか?関西にはこんなきっぷがあります。一瞥では同じきっぷに見えてしまいます。ただ両駅とも乗降客がそう多くないローカル支線なので問題はないのかもしれません

そのほか、券面表記における工夫を大雑把にいくつかのパターンに分けて整理しておきたいと思います。

いちばんよく見られるパターンは先頭2文字の都市名、旧国名、鉄道会社名がタテ配置で、その後にヨコ配置で地域名が来るパターンです。

漢字4文字のヨコ書きです。

「伊勢‥」「伊賀…」など旧国名の付く駅名多し

券面の地紋が薄いのは何故?

逆に先頭2~4文字がヨコ配置でその後にタテ配置の2文字が来るパターンも数は少ないですが存在します。

かつてあったダイヤモンドクロッシングが有名

後ろ3文字がタテになる珍しいパターン?

6文字くらいの駅名になるとタテ・ヨコ・タテの配置の印字も出てきます。

駅名を略さずに収めるには

この配置が良いのかも

この逆パターン、ヨコ・タテ・ヨコの配置はめったに見られないようです。

"万博公園"と呼ばれていることが多いような?

最後に主な文字配置のパターンをまとめておきます。みなさんがお住まいの地域にはどんな表記、配置のきっぷがあるでしょうか?、また教えていただけると嬉しいです。

① 単純なヨコ配置(長い駅名は2行になる)

ただビジネスライクで味気ない?

② タテ・ヨコ配置混在型(4~8文字くらいの駅名で見られるパターン)

③ 文字の大きさ変えて駅名の一部を強調するパターン

④ 駅名自体を省略してしまうパターン

「林崎松江」まるで年配の女性の名前?のような

大阪では「天六(てんろく)」が一般的な呼び方?

⑤ 駅名の漢字を創作してしまったパターン

「口」に記号の「✕」を重ねて創作?

ここまで磁気きっぷの券面デザイン、中でも駅名の文字配置に注目して見てきました。

この先数年の間に「磁気」きっぷは徐々に姿を消していき、2次元コード、いわゆるQRコードが印刷された「普通紙」のきっぷが登場してくるはずです。

QRコードきっぷの登場でこれからきっぷの券面デザインも大きく変化していくでしょう。先達たちが知恵を絞り、創り上げてきた、硬券や軟券のきっぷ、そして自動改札機とともに登場してきた磁気きっぷの「券面表記」における知恵や工夫、伝統が、新たに登場するQRきっぷのデザインにも生かされると嬉しいのですが……。