ザリガニの赤ちゃんが教えてくれたこと #15

(平成になる前の昭和の終わり頃の話です。私は3年生の担任をしていた頃ですから、今から40年程前の話です。)

ある日の放課後のことです。帰りの会が終わり、学級の子供達に帰るように話した後のことでした。最後に教室の鍵を閉めて帰ろうとした日直の子達数人が職員室に駆け込んできました。「ザリガニの赤ちゃんがいなくなっています。」

私は、連絡をしに来てくれた子供達と一緒に教室前の廊下に行きました。

教室の廊下に着いたところ、廊下は少し水に濡れていましたが、次に見る光景は悲惨な光景でした。100匹近くいたはずの赤ちゃんが10匹程を残してほとんどがいなくなっていたのでした。そして母ザリガニ一匹の大きな姿がポツンとその水槽に残っていました。一緒に駆けつけた子ども達は、顔面が青ざめ一様に肩を落としてうなだれていました。

そこで私は、子ども達に後の片付けは先生がすること、明日の朝の会の時にみんなに先生から話をすることで、その場は帰すことにしました。

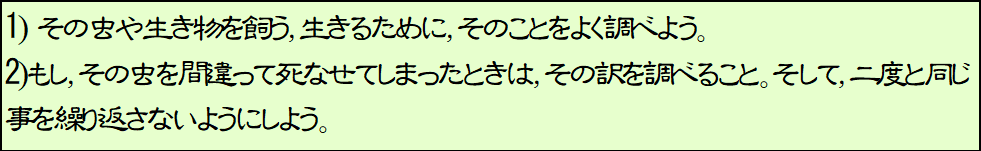

翌日の朝の会の時に、私は次のことを子ども達に話しました。

ザリガニの赤ちゃんが教えてくれたこと。

この話は、その日、子ども達の目と心にしっかり焼き付けられました。

しかし、この話はこれだけでは終わりませんでした。この後、私は教務主任になり、教頭になり。そして校長になってもこの話は生き続けます。そして今も……。

(平成17年7月19日 N小学校学校だより引用)

『7月の全校朝会では、虫や生き物を飼う時に注意することを,次の2つの話をしました。

(中略)カブトムシもチョウも,そしてセミも,短い成虫の時期を一生懸命に生きるのです。この7月の時期、生き物はいきいきしています。そしていっぱい生まれ、そしてにぎやかになります。生き物のことをよく調べて、生き物達のお世話をしましょう。(以上)

この話には、実はもう一つ話がありました。

この日の全校朝会は、人権教育週間を踏まえての話でした。

人権の話は、子どもにとっても、どうしても構えてしまいがちになりますが、虫の話はきっと子どもの心に残ったことでしょう。』(引用終わり)

そして生き物で学んだ「自分」が、次の「自分」を生み出し、きっと他の友達にもその気持ちは続いていくことでしょう。

#14で書きました「アニマルセラピー」の話。この「ザリガニの赤ちゃん」の話も実は、「アニマルセラピー」の一つなのです。

過去に担任をした自分ですが、「生き物を通した子どもとの関わり」。実は今の自分は、「子ども達」から、そして「生き物」からもたくさんのことを教わった気がします。