茶道(玉川遠州流)~四畳半(炉)五段~伝書【中】に記載がない細かいとこ

⭐飾り方

#しゃかせん

・水差しの上に【柄杓】

・壁側に【なつめ】を飾ります。

《要点》

=柄杓が飾られている=

・蓋置きは瀬戸物が良いと思います。

⭐⭐点前を始めます⭐⭐

・【薄茶一服差し上げます。】と発して一礼します。

⭐茶碗を運ぶ

・【水差し】に向かって歩きます。L字の入り口の場合は、左足(青)から、I字の場合は右足(赤)から、足の内側(緑)を正客に見せないはじめの一歩です。

・水差しの手前に正座し、"右手"で茶碗を水差しの前、左側へ置きます。

⭐なつめを動かす

・その"右手"で、壁側に置いているなつめを取り、[左手]でなつめの底を一瞬支え、"右手"で水差しの前の茶碗の隣に置きます。

⭐水屋に戻る

・茶道_時計回り_歩き方を参照して水屋に戻ります。

⭐建水と蓋置きを運ぶ

・"右手"の平に[左手]で【蓋置き】を乗せ、帯の高さで体に沿わせて持ち、[左手]に【建水】を持ち、1歩進んだら振り返り、襖を閉めるために正座します。

・柄杓は水差しの上に飾ってあるので、【建水】から[左手]を離し、蓋置きの下を一瞬、支え、"右手"で蓋置きを右膝頭に置きます。

・襖の閉め方を参照して、襖を閉めます。

・"右手"で蓋置きを取り、[左手]に持ち直して、"右手"のひらに置き直します。

・[左手]で建水を持って立ち上がり、【水差し側】へ進みます。

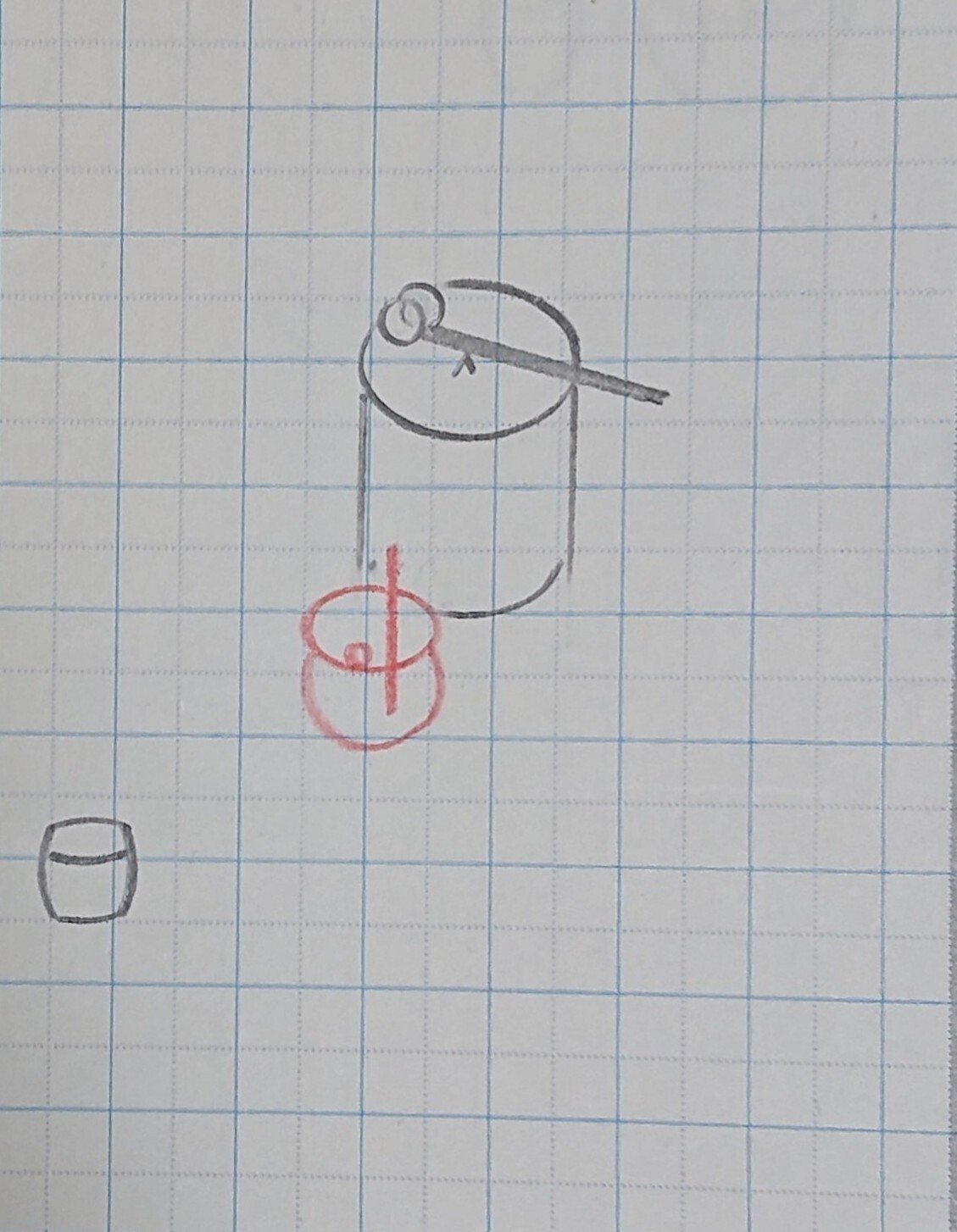

⭐柄杓を取る準備をする

・建水を真上からみて、左膝から出ない位置に置き、蓋置きは右膝頭に置きます。

・"右手"を奥まで伸ばし、柄杓の節を握り、[左手]を丸くして柄杓を持たせます。

・蓋置きを"右手"で持ち、右足に体重をかけて、【炉縁側】へ体を動かします。

⭐両手を揃えて一礼

・柄杓を捌き、蓋置きに柄杓の"合"をポンッと置き、一礼します。

矢印③のように引き離す

・青い丸へ蓋置きを"右手"で置きます。

・柄杓の捌き方_玉川遠州流を参照して、柄杓を捌きます。

⭐両手を揃えて一礼

・建水の綴じ目を6時の方向から3時の方向へ動かします。

・建水と体の間を[左手]が通りながら【水差し側】へ体を動かします。

⭐茶碗を動かす

・[左手]で茶碗を持ち、【炉縁側】へ体を戻しながら"右手"に持ち替え、炉縁寄りの自分の前に置きます。

⭐なつめを清める

・点前中の服紗の畳み方を参照してください。

・【水差し側】に体を動かし、[左手]でなつめを取り、【炉縁側】に戻り、目の高さ位でなつめを眺め一呼吸する時、なつめの下に服紗を一瞬、置きます。

・眺めた後、なつめの蓋を"二の字"か"のの字"に清めます。

・【水差し側】に体を動かし、水差しの前左側になつめを[左手]で置きます。

⭐茶杓を清める

・服紗を畳み直して[左手]に持ちます。

・茶杓清め方を参照してください。

・【水差し側】から【炉縁側】へ体を戻して、茶筅を茶碗から"右手"で取り、【水差し側】に体を動かし、水差しの前のなつめの右隣に結び目を手前にして置きます。

・四畳半流れ_玉川遠州流 ⭐柄杓を持つ からお点前が同じなので、参照してください。

最後まで読んでくださり、ありがとうございます。