mmd入門・後編(カメラ調整・エフェクト・出力)

こちらはMMD楽しいよ、おいでよMMDの沼……と、ネットの片隅で隙あらばおいでおいでと手招いている人間による、「とりあえずmmdの基本的な使い方が分かって、動画を出力してXや動画投稿サイトに投稿できるまで持っていく」を目標とした制作過程記事でございます。

#10いいねされたらmmdが出来上がる過程を載せる というタグをX(Twitter)で達成したのもあり、MMDを作りたいけど何もわからない……という方の一助となれれば幸いです。

自分の制作過程と、初心者の頃に分からず躓いたところを重点的に説明していますが、なにぶんMMDerを名乗るには若輩者ですので、読みづらい、間違った点がございましたらこっそり教えて頂けると嬉しいです。

mmd入門編前編(準備~モーション修正)の続編になります。

モーション修正に関する追加小話

モーション修正関連の話で、書こうと思っていたのにうっかり忘れていた点がいくつかありましたので、ちょっとカメラ調整の話をする前に記載させてください。

知っておくと楽かもしれない豆知識④反転P

MMDで複数モデルを踊らせるとき、結構な頻度でお世話になるのがタイトルの通り「反転P」という機能です。Pはペーストの略です。

いわゆるこんな感じにモーションを左右反転させて、一人用モーションでも画面の見栄えバランスを良くしながら複数人を踊らせるときなどに使います。

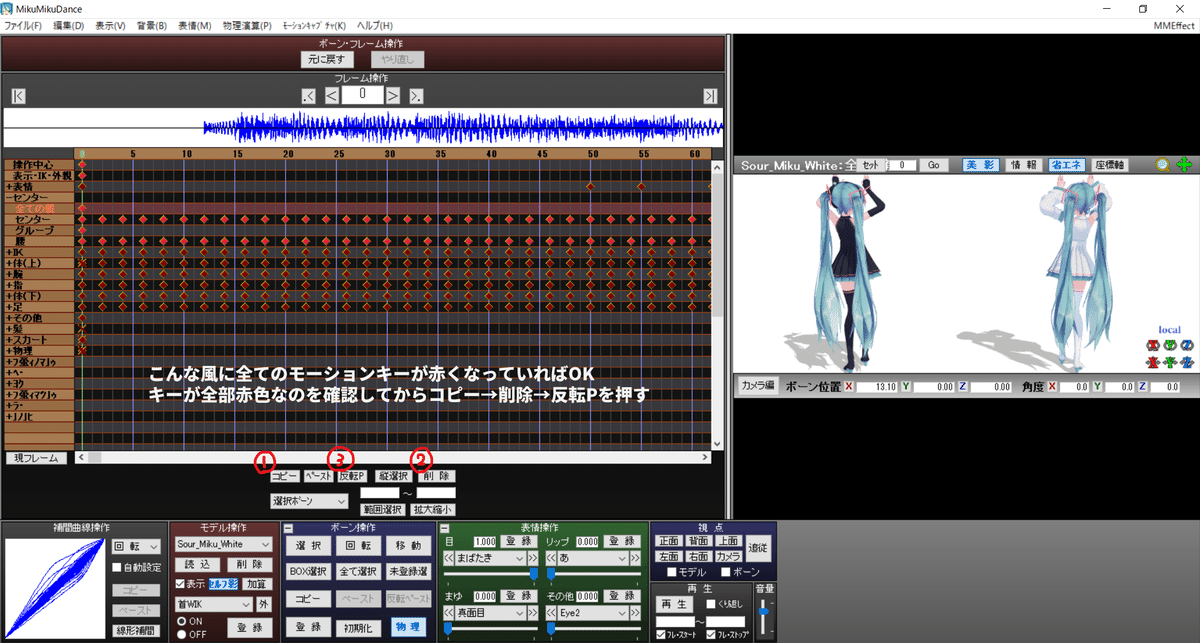

やり方は割と簡単です。モデルにモーションを読み込んだ直後はこんな感じで全部のキーが真っ赤になってると思います

(うっかりどこかクリックして赤くなっていないときは、「編集」→「ッボーンフレーム全て選択」「表情フレーム全て選択」「表示・IK・外親フレーム全て選択」を全部クリックすればこの状態になります)

フレームキーを全て選択状態にしたら、「コピー」をクリック。すると灰色だった「ペースト」「反転P」が黒字に変わります。これを確認してから「削除」で本来の向きのモーションを削除し、「反転P」で左右反対状態のモーションを張り付けで完了です。

ついでの豆知識ですが、モデルを横に並べたり、背中合わせにしたいときはモーションを読み込んでから移動させます。

というのも、モーションを読み込むとモーションに登録されている初期位置にモデルの位置が上書きされて戻ってしまうからです。

モデルの移動方法は、モデルの「センター」ボーンタブをクリックして、その中の「全ての親」を選択した状態で移動させるだけ。背中合わせの場合はモデルを回転させれば背中合わせになるので、カメラとの相性を見つつ初期位置を動かしたり、逆にカメラを修正したりしていけば、同じモーションでも見栄えがぐっと増すと思います。

知っておくと楽かもしれない豆知識⑤モーション読み込み

モデルにモーションを読み込む際、稀にMMD自体が強制終了することがあります。

これは多分個人のPCスペックにもよるところが大きいとは思うのですが、個人的には複数人が同時に踊るMMDを作る時(MMDが読み込んでいるデータが重い)や、モーションが全打ちなどのデータが重いモーションの時に発生しやすい気がします。

全打ち……毎フレーム、もしくは2フレームおきなど短いスパンでモーションキーが打たれているもの。モーションキャプチャー製などに多い。稀に手打ちトレスなのに細やかなキー打ちのものもありますが……。

(……もし途中でモデルの物理を弄った後にモデルとモーションを読み込み直す際は、必ず一旦保存するのです……私はこの現象で何度か泣きを見たので……)

この現象の対処法ですが、シンプルに「MMDモデルを読み込んだ後、ちょっと間を置いてモーションを読み込む」だけです。強制終了=ソフトの処理落ちなので、PCがしっかりMMDモデルの情報を読み込んだ後にモーションを読み込めばよいわけです。でもソフトが落ちないとは限らないのでこまめに保存しましょうね……。

知っておくと楽かもしれない豆知識⑤複数人MMDづくりのコツ

元から二人以上の人数分モーションが違うものが用意されている、いわゆる複数人用モーションは別なのですが(隊列変更などがモーションに含まれているので)、基本的にMMDは同じ位置にモデルが重ならないようにするのが良いとされています。

同じ位置に、といっても手とか腕とかのパーツの話ではなく、モデルの身体がまるごと……モデルの立ち位置を決める「全ての親」の座標がほぼ一緒になるようなことはやめたほうがいい、という意味です。

もちろんモデルが重なったらキメラみたいな状態になるので、見た目的にも大変よろしくないのでそのままMMDを作る方はまずいないと思うのですが、「画面に映っているモデルをシーンごとに入れ替える」タイプのMMDを作る際、モデルの表示ONOFFを切り替えて……という作り方はおすすめしない、という話です。

実際にこれを試してみたことある方はなんとなくお分かりいただけると思うのですが、このやり方で何がよろしくないかというと、「何もないのに髪や服が持ち上がったりめくれたりする」という現象が起こるからです。

というのも、物理演算→剛体表示をクリックしてもらうと、モデルが緑や赤の球体や筒に覆われると思います。これは「剛体」というもので、MMDにおける「当たり判定」「衝突判定」を決定しているものです。

この物体同士がぶつかると「ぶつかったので離れてくださ~い」という力が働き、結果足の動きで、足が突き抜けずにスカートが持ち上がったり髪が身体を突き抜けずに揺れたりするわけです。(逆にこれが不利に働くパーツ同士はぶつかっても衝突しないように設定がされています)

この「剛体同士がぶつかり合うと離れようとする」力を利用して、静止画でも羽織やスカートがひらっと広がっているシーンを撮るため、非表示にした球状のダミー剛体を羽織の下に仕込む、というテクがあります。

……というわけで、モデルが非表示になっていてもそこには「モデルが存在している」判定になるので、モデル同士の剛体が干渉し合って、髪や服が妙な動きをする現象が起こってしまうので、もしシーンごとにキャラを切り替えた動画を作りたい場合は、モデル違いの2パターンのMMDを作って、動画編集で切り貼りするのが良いかと思います。

……あと複数人数のMMDは、人数が多くなればなるほどPCスペックとの戦いになります……プレビューどころの話じゃなく、出力してみないと修正漏れのあるなし分からんとかざらにありますので……(私の場合4人が結構限界だなと思いました 30人とかの動画作ってる人は切り貼り含め上手すぎる)

カメラ修正

……といってもVMDサイジングのカメラ修正機能でほぼほぼ高さとか修正されていると思うので、再生してみて顔が見切れてしまうところを直したり、箱型ステージにさえぎられて壁しか見えない!というシーンのカメラ距離をいじって登録、という作業だけなのであんまり説明するところが ない

カメラ修正機能のところで「距離制限強」にするとステージにカメラが埋まる頻度が減ることぐらいしか説明できるものがない……。

困ったら「MMD カメラ修正」で調べるとお役立ちTipsいっぱいあるので諸先輩方の集合知を頼って下さいませ。

表情調整

MMDでわりと個人差が出るところその1。モーション同梱の表情だけでなく、リップ(口の動き)や表情モーションだけを配布している方もいるので、組み合わせるのも良しです(モーション規約だけ必ず確認を)。

正直表情調整は個々人の好みが大きく出るのでお好きに!という感じなのですが、いまいち表情が決まらないな~なんかキャラが虚空を見つめてるな~という時は、「両目」ボーンを弄ってみると良いかと。カメラ目線になるように調整するとだいぶ印象が変わります。

ちなみに目を光らせたい!という時は「瞳AL」または「ハイライトAL」を使用します。ALとはMMD必須エフェクトと言っても過言ではない光源エフェクトのAutoLuminousの略で、ALとついているものはAutoLuminousを読み込んだ際に光るパーツ(MMDでは材質と言います)と思ってください。

ステージのランプ、街灯、ネオンなどもモーフ調整で光らせるものが多いです。

AutoLuminousがないと光らないので、読み込んだ後にちょうどいい値まで調整しましょう。……調子に乗ってMAXまで引っ張ると目からビーム!並みに光りますので結構控えめに。ALモーフが無い場合は、「MMD 目AL」で調べると作成方法が出てくるのでご参考までに。そんなに難しくないです。(規約でテクスチャなどの改造許可が出てるか確認して下さいね~)

また、表情はこの表情操作パネルを使って、項目ごとにパラメーターバーを引っ張って作っていくんですが、

こいつ、実は数字入力を駆使すれば「マイナス側にも1以上にも変化量をつけられる」という隠れテクがあるのです……!パラメータを操作しやすいようにバーがついてるだけで、実際はもう少し変化させることができるわけです。

ただ経験上、モデルさんの表情パラメータ(MMDでは表情モーフといいます)もお顔が綺麗な状態を保つ範囲で設定されてるので、弄っても-0.5~1.5までかなという気がします。2.0までいくと大概お顔のパーツ割れを引き起こすので……。

ステージを入れ、カメラ調整と表情調整が終わったらお次はいよいよエフェクトの話……ですが、ステージを入れたところでちょっと再びお役立ち豆知識を置いておきます。

知っておくと楽かもしれない豆知識⑥モデル描画順・モデル計算順

これは読んで字のごとく、ステージとモデル、もしくはステージに配置したり手に持たせたりするアクセサリの描画・計算順についてなのですが、これも自分がMMD触り始めの頃は訳が分からなくてよく悩んでました。

これの影響が大きく反映されるところは、一番わかりやすい例を挙げると設定順を間違えるとメカクレキャラなのに、角度によってはうっすら前髪や目隠し布越しに見えてしまう……なんてことが起きます。ステージとスカイドームの境目に謎の白い線が出てきてしまうのもこれが原因。

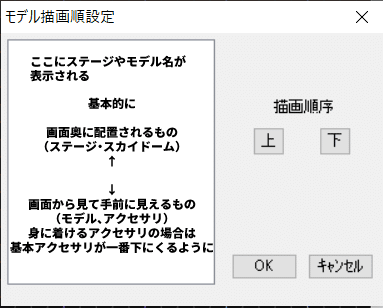

というわけで、基本的には描画順も計算順もこんな感じで私は設定しています。イラストなどのレイヤー構造とは真逆なのでご注意を。

MMDの場合、動画で一番面積を取る下地になる背景を先に計算・描画させて、その上からモデル情報を描きこむ、というシステムらしいので、このような計算・描画順になるわけです。スカイドーム(空)とステージの両方使う場合は、スカイドーム、ステージ、モデル、の順番に並べ替えます。

実は私がステージ読み込みをモーションや表情修正後にする理由の一つがここに関係してまして、この計算・描画順を変えると、モデル操作タブの順番もこれに準じてしまって、モデル情報を弄りたいのにタブ操作部分をスクロールするといちいちステージ読み込みが挟まるのが面倒……という理由があったりします……(最初に読み込まないのは順番変え忘れ防止も兼ねています)

照明・エフェクトの話

MMDで個人差が出るところその2。というかエフェクト次第でMMDの印象全然変わるので一番大事まである。

だがしかし、申し訳ないことに私もエフェクトはいつも試行錯誤しながらの行き当たりばったりなので、しっかりした解説が! できない!

でも一番悩むところでもあるのでいくつか私にできる話を記しておきます。

エフェクトってまるっとひとまとめに言ってるけど結構色々ある

エフェクト、とひとまとめに呼称していますが中身は色々とバラエティ豊かです。

モデルやステージの質感に関わるものから、画面全体の色調を変えるもの(いわゆるスクリーンやオーバーレイ、グラデマップ)、鏡や雨、水面、空中の埃のような現実的な効果をもたらすもの、グリーンバックの代わりに切り抜いてくれるもの、などなどなど……。

使いやすいものから、設定が玄人向けだけどきちんと設定し終えるととんでもなく美しい仕上がりになるものまでさまざまです。

使い方で簡単に区別をすると、MMEタブで制御するシェーダー系(①)、アクセサリタブで読み込むもの(②)、アクセサリタブに読み込み+モデル操作でコントローラーを読み込み、表情モーフのパラメーターでエフェクトの掛かり方を制御するもの(③)、の三種類にざっくり分けられます。(稀に①と③の合わせ技エフェクトもありますが……)

詳しい使い方は各エフェクトのRead meや、製作者さんが使い方動画を上げていらっしゃることが多い(扱いが難しいものは特に)ので、説明を読みつつ使ってみましょう。

「読み込んでみたけど思ったような表示にならないぞ」という時は

初心に戻ってRead meを見ると最終的に時間が節約できます。

読み込むものが足りないのが原因とかよくあるので……

MMEの使い方

モデルの影や質感の出し方はリアル系とトゥーン系に大別されます。影を出すエフェクトはシェーダーエフェクトと呼ばれますが、リアル系は実際の影に近いぼんやりした輪郭の影に、トゥーン系はアニメなどによくあるぱきっとした輪郭の影になります。

リアル系で代表的なものはRay-MMD、トゥーン系はお手軽トゥーンシェーダーやA-toonなどがあります。PowerShaderは両方のプリセットがあるため、スカイドームはリアル系、モデルやステージはトゥーン系、と使い分けることも可能です。

自分の作りたい動画のイメージに合わせてシェーダーを選ぶのが良いかと思います。

MMEの使い方はまず右上の「MME」を右クリック、「エフェクト割当」をクリックします。

するとこのようなウィンドウが出てきますので、「Main」タブのモデルの項目の上で右クリックします。出てきた「サブセット展開」を押すと、各材質(絵でいう塗りの部分で、パーツごとにテクスチャ分けされたものをMMDでは材質と呼んでいます)が出てくるため、パーツに応じて「ファイル選択」でシェーダーエフェクトを読み込んでいく、という使い方になります。

影の付き方や色はシェーダーによって様々なので、作りたい雰囲気に合わせてシェーダーを選んだり、照明角度やエフェクトパラメーターを読み込んで、綺麗な影の出方になるように調整していく、という作業が必要です。

アクセサリ描画順の謎

前項でモデル描画順は大事、という話をしましたが、エフェクトにも描画順があります。同じ「背景」タブの「アクセサリ描画順」がそれです。

……が、結論から言うと「マジでこれに関する正解はわからん」のが正直なところです。エフェクトによってはReadmeに「一番最初に描画してね」などと指定があるのですが、そういうエフェクトを除くと、どの順番で入れるのが最適解かはわからないという。基本的な考え方はモデル描画順と同じようですが、エフェクト順を変えるだけで画面の雰囲気が色々変わるので、実際にエフェクトを入れながら試行錯誤してみて下さいとしか言えない……。

#MMDエフェクトメイキング を参考にしてみる

自分でエフェクト入れてみたけどなんか思った通りのライティングや色味にならないってこと、多分MMD触ってみた方は一度は経験したことがあると思うのですが、そんな人にこそ、X(Twitter)のタグ検索で#MMDエフェクトメイキングを検索してみてほしい……!

エフェクト上手な方の照明・シェーダー・使用エフェクトが細やかに説明されているので、自分が好きなエフェクト使いの方や、作ってみたい空気感に近いMMDを作っている人のエフェクトを参考に一度作ってみると大変勉強になります。というか色々見ていくと「これは絶対使うべき」「これを入れるとオシャレになる」とか、エフェクトの使用頻度の高いものが何となくわかってくるので、エフェクトいっぱいありすぎて何を揃えればいいやら、という時期にこそお勧めしたいです。

良く使うエフェクト

間違いなくAutoLuminous4とExcellentshadow2は必ず使うのでDLしておくと良いかと思います。ExcellentShadow2は特にシェーダーエフェクトを使う際、これを一緒に入れないと使用禁止の規約がほとんどです(ExcellentShadow2を入れるだけで影の出方とエッジの綺麗さが全く違う)。

個人的には描画不具合の解消になる16bittexdraw 、MMDの表現でよく使われる「空中に漂う埃」、WorkingFloorXもおすすめです。

その他の筆者が良く使うエフェクトについては、MMDエフェクトメイキングを作りましたのでこちらをご覧ください。

#MMDエフェクトメイキング

— すお (@suou_ff) September 24, 2023

執筆中のMMD入門記事に載せる用。一時停止推奨。

何故か自分のツイート・メディア欄に反映されないので再投稿失礼します。 pic.twitter.com/dev6h7VlZc

いよいよ出力

エフェクトを入れていい感じの画面作りが出来たら、いよいよ動画を出力していきます。

……と言いたいところですが、出力前に大事なところの最終チェックをしておきましょう。

出力前最終チェック

美影にチェックオン

出力サイズは小さくないか

出力したい部分のフレームはどこまでかの確認

美影ON(青の状態)を忘れずに

チェックが終わったらファイル→AVIファイルに出力、を選択します。ファイル名を入力後、出力設定のウィンドウが出てきます。

フレームレートはいわゆる動画のなめらかさに関する数値で、一秒間の動画が何枚の画像で構成されているかを表します。初期値の30fpsはテレビ放映など、映画は24fpsで作られています。

30fpsにするか24fpsにするかは個人の好みではありますが、私は30fpsだと少しなめらかすぎると感じるのでいつも24fpsで出力しています。

録画フレームはどこからどこまでを出力するか、を設定します。先ほど確認したフレームを入力しましょう(最初から最後まで一気に出力する場合は0~最終フレーム数を入力。一部だけの場合は必要なフレーム数だけ入れればOKです)

WAVE出力は動画と一緒に音源も出力するか、という設定です。

私の場合は、AviUtl(後述するフリーの動画編集ソフト)上でXに投稿するための短縮版を作る時など、音源にフェードインやフェードアウトを掛けるため、ほとんどチェックを外して出力しています(一緒に出力するとAviUtl上で音量調節などの設定が出来ないため)

3D出力は基本関係ない項目なのでスルーで大丈夫。

ビデオ圧縮コーデックはデフォルトでは未圧縮になってますが、かなりファイルサイズが大きくなるので、私は「Ut Video Codec」を導入した上で、

この中の「UtVideo RGB DMO」か「UtVideo RGBA DMO」のどちらかで圧縮しています。(UtVideo Codecの導入方法は既に解説されてるサイトさんが結構あるのでここでは省略します)(未導入の場合は圧縮コーデック部分はここまでずら~っとは出てきません)

この二つの違いは、「透過部分を透過した状態で出力するか」というもので、おたもんさんのo_postkeyingエフェクトでモデルを切り抜き、背景を別出力して動画編集ソフトで合成する場合などは「RGBA」の方のコーデックが透過部分を維持して出力してくれるため、こちらを選びます。

特に透過部分が必要なければ「RGB」の方でよいかと。

実際使うのは少数だったりします

すべての出力設定が終わると出力が始まります。出力時間はPCスペックやMMDの長さ、出力サイズによって様々です。のんびり待ちましょう。

動画編集

「やった、出力終わった!これでXや動画投稿サイトに出せるぞ!」とつい思ってしまいがちですが、MMDから出力できるAVIファイルは、Xやニコ動、Youtubeなどでは投稿対象外のファイル形式のため、さらにmp4形式に変換します。

また、余力やこだわりがあれば、歌詞字幕やお借りしたものをクレジットとして動画内に入れるとさらに良いです。便利なフリーソフトが有志の方が開発、無料配布して下さっているので活用しましょう。字幕もクレジット制作も手間暇の掛かる作業ですが、フリーソフトを使うとめちゃくちゃ楽になるので使わない手はありません。

・MMD Credit Manager

他の方が手間暇かけて作って下さったものをお借りするMMDにおいて、感謝と敬意を込めてクレジットにお名前を明記させて頂くのが通例(お借りするものの規約によっては必須となっているものもあります)ですが、ファイルひとつひとつを開いて製作者様のお名前を確認するのは大変です。 が、こちらのソフトはMMDファイルを読み込むと使用したステージやモデル、エフェクト等を一覧に表示してくれます(モーションやカメラモーション、音源は除く)。 製作者名などの情報は手入力が必要ですが、一度データベースに登録すると、その後別のMMDを作った際に同じエフェクトを使っている場合は、データベースから自動で作者名が表示されるため、クレジット作りの労力を削減してくださいます。クレジット漏れのリスクも減らせる神ソフト。

・AviUtl

フリーの動画編集ソフト。有志が作って下さった多彩なプラグインが用意されていて、有料ソフト並みに色々と工夫ができます。 Adobeなど既に使い慣れている動画編集ソフトがある場合は不要ですが、後述のPVキットはAviUtlで読み込むタイプが多いため、こちらを利用する場合はDLをおすすめします。

・x264guiEx

AviUtlは本来Avi形式のみしかエンコードできないソフトですが、こちらのプラグインを導入するとMP4形式でも出力できるようになります。AviUtlでMMDの動画編集をする場合は必須プラグインになります。

詳しい説明や導入方法、使い方はこちらのサイトが大変分かりやすいかと思うのでご参考までに。

【AviUtl】x264guiExとは?特徴や出力形式について(1/3)

リンク先はx264guiExの説明で、下部に導入方法の追加記事リンクがあります。

・テキスト作成 for AviUtl

音ゲー感覚でポチポチするだけで、ちょっと面倒な字幕テキストの作成と調整をAviUtl上で大幅に労力削減して下さるソフト。

AviUtlの基本操作およびx264guiExでの拡張264x出力方法、字幕のつくり方などは他の有識者サイト様の方が断然分かりやすくお詳しいため、細かな説明は省略します。(「AviUtl 字幕」や「MMD AviUtl 出力」などで検索するとヒットするかと)

字幕やテキスト表現に関する基礎から応用については、FLAPPER様の講座が大変おすすめです。

PVキットの利用もおすすめ

かっこいい・かわいい・凝った表現のMMDを作りたい、という方には、PVキットの利用も結構おすすめです(私の過去作だと「浸蝕」「メタモリボン」はPVキットをお借りしています)

PVキットは歌詞字幕や映像表現などをまるっとまとめたデータが入っており、MMD上、またはAviUtlなどで合成して使用します。

ニコ動などで「MMD-PVキット配布あり」をタグ検索すると配布中のPVキットが確認できますので、作りたい曲や気に入ったPVキットがあればDLしてお借りしてみましょう。使い方は様々なので、Read meの確認や、オンライン規約の確認を忘れずに。

また字幕や映像表現がすでに「作られた」状態で配布されているので、出力サイズ、出力するフレーム数、使用するモーションやカメラなどは指定されている事が多いです。PVキットを利用する際は、MMDで作成・出力する前にRead meをもう一度確認しておきましょう。

完走!

MP4形式に出力が完了したら早速動画を投稿してみましょう。

Xの場合はツリーにクレジット表記をするのが一般的です(規約などでクレジット表記が必須でない場合や、動画内にクレジットが銘記されている場合はその限りではありませんが、お借りしたものへの感謝や制作主さんが探しやすいなどの理由から必須でなくとも慣習的に書かれる方が多いです)。

以上がMMD制作過程となります。

一部専門的な部分は説明を省いたりなど、分かりにくい点も多々あるかと思いますが、今からMMDを始めてみたい!という方や、作ってみたけどなんだか分からないことが多い……という方の一助となれれば幸いです。

実はニッチすぎるかこれ……と省いたMMDでのなんじゃこれ経験談(連凧、裏面材質があるモデルにシェーダーを適用すると謎の黒い影が出たり消えたりする現象の解消)の話とかもどこかで需要があったり、自分の気力があれば追記するかもしれません。

長々とした入門記事ですが、ここまで見て頂きありがとうございました。