定年後、会社の肩書きが捨てられない人は不幸になる

ロスジェネ世代に届ける、世相音声動画を見つけました。

氷河期・ロスジェネ世代の諸問題を言語化していますので、息苦しい生き方や苦しんでる人、現在引きこもりの方、社会を彷徨い微睡みな生活しているモヤモヤしてる方、ミドルクライシス(中年の危機)真っ只中の方への処方箋動画です。

ぜひ、視聴してスッキリしてみましょう。

序論

働くことを生きがいにしてきたための弊害が、定年になると表面化されてきます。 働くことを生きがいにし過ぎたばかりに、自分のアイデンティティの多くの部分を、会社の肩書に頼っていたり、勤めていた当時の成功や、人間関係、地位を、定年後に引きずることにもなります。 なぜ、働いていた当時の肩書などに頼るのかは、突然のように始まった、第二の人生では、人間関係が大きく変わってしまうことにあります。 この動画では、定年後、会社人生を歩んできた過去の肩書きを捨てられない人について紹介します。

チャンネル紹介と動画

ここのチャンネルさんを紹介します。

ジェロム君の社会問題研究所というチャンネルです。

機械音声でなければ跳ねる要素ある動画を作ってるクリエイターさんです。

ぜひ動画をご紹介します。

以下動画引用文字起こしです。

定年後会社の肩書が捨てられない人は不幸になる

65歳は多くの人にとって第二の人生を踏み出す年です。

働くことを生きがいにしてきたための弊害が定年になると表面化されてきます。

これは自分で決めるというよりもある種社会的に決められた人生の岐路だとも言えるでしょう。

その大きな要因が定年です。

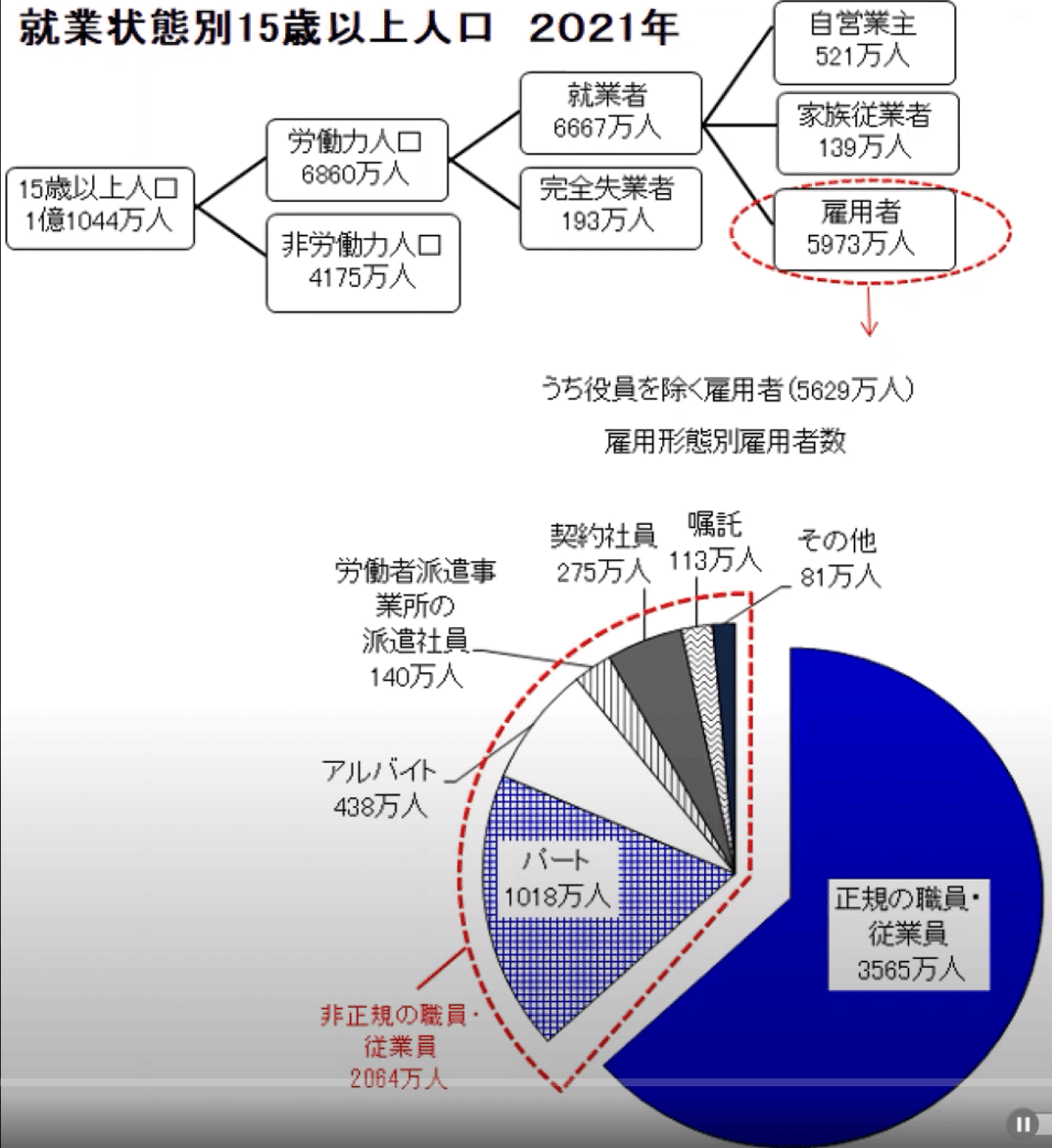

政府統計によれば日本では就業者のうち約九割が会社などの組織に勤めるご容赦です。

そして多くは65歳までに定年を迎えることになります。

会社によっては定年後のライフプラン作りについて研修を開くなど第二の人生へのソフトランディングを促しています。

健康や人間関係、資産、趣味などです。

定年後に起こり得る課題についての心づもりを伝えられたかもしれません。

しかし、実際のところほとんどの会社員にとって定年になってみるとその衝撃は想定以上のものがあります。

心や体に不調を来す方は少なくありません。

なぜだかイライラするようになったり、うつうつとしてしまったりして日々の生活習慣が激減します。

人付き合いが減って一日中テレビを見てぼんやりと過ごす、やろうと思っていたことになぜだか取り組めず家にばかりいる。

家族への干渉が増え家族からうどんじられる。

こんな状態に陥っては結果的に心身の不調は加速してしまいます。

定年になれば自由になる時間が増えます。

これまでどのくらい勤め先にいたかを思い返してみてください。

朝夕の通勤時間も含めれば一日のうちほぼ十時間は会社に関わっていたことでしょう。

あるいは仕事が終わっても同僚と飲みに行ったり、取引先の接待に時間を割いたり、さらには休日なども仕事のための研鑽をしてきたかもしれません。

こうした時間の全てが定年後には必要がなくなると言えます。

そして皆さんの目の前には圧倒的な自由が広がりました。

ようやく自由になれた!

たっぷり自分のために時間を使うと喜ぶ方もいるでしょう。

今まで時間に縛られてきたのですからそこはぜひ大いに喜んでいただき

自由を満喫していただければと思います。

ところが、それもつかの間のことです。

冷水を浴びせるようですが意外と自由な時間は持て余してしまうものです。

すると結局は家の中にいる時間が増えるという方もいるでしょう。

対照的にこんな方もいるかもしれません。

好んで家にいたいというタイプです。

今まで働き詰めだったのだからこの先は”何もしないでゴロゴロしたい。”なんて幸せなんだろう。

このような方も家の中で一月もゴロゴロしていれば飽きてしまいます。

更に全身の機能低下というおまけ付きです。

いよいよごろごろするのにも飽きて、外出しようかと思っても体力も衰えていますし、そもそも、その気力だって沸かないということになってしまいます。

このような生活を続けていったらどうでしょう。

みるみる老け込んでいくことは想像できると思います。

厚生労働省の集計によれば2021年6月1日時点で従業員20数名以上の会社約23万社のうち65歳まで継続的に働ける制度のある会社19.7パーセントでした。

ほとんどの企業では六十五歳までは働く道が用意されています。

しかし70歳まで働ける企業は大目に見ても22.6パーセントで前回の四分の一以下です。

さらに定年制が廃止されているなどの理由で70歳以上まで働ける企業はもっと少なくなります。

先延ばしになる年金の受給開始定年の年齢を合わせたいという背景もあり

定年を延長すべきという論調もあります。

定年は引き上げ傾向にありますし、そもそもの定年を廃止する企業も増えています。

同集計の60歳定年起業における定年到達者の動向のデータを見ると定年に達した方の86.8パーセントが継続雇用されています。

2020年6月1日から2021年5月31日まで希望しながら継続雇用されなかった方も0.2パーセントいます。

つまり、希望しなかった方は13パーセントしかありません。

老後の備えなど収入面でのお考えも分かります。

ただ、どうも日本の多くの会社員はもっと長く会社に入れさせて欲しいと思っているように見えます。

日本は働くことが生きがいだという文化があります。

ですから、日本の会社員は飲みに行く時もゴルフに行く時も会社や仕事関係の相手としか行かないという方が多くこうした”働くことを生きがい”にしてきたための弊害が定年になると表面化されてきます。

”働くことを生きがい”にし過ぎたばかりに自分のアイデンティティの多くの部分を会社の肩書に頼っていたり、勤めていた当時の成功や人間関係

地位を定年後に引きずることにもなります。

なぜ、働いていた当時の肩書きなどに頼るのかは、突然のように始まった第二の人生では人間関係が大きく変わってしまうことにあります。

飲みに行っていた会社の仲間やゴルフに行っていた取引先からも離れて

人間関係は急に乏しくなります。

周りからは相手にしてくれる人も減り過去の栄光にすがらざるを得ません。

私は部長だった俺は支社長だった。年中海外へ飛び回って億の仕事ばかりしてきたなどと肩書きや過去の成功を振りかざしたところで新たな人間関係の中では疎まれるだけです。

確かにそれまでの仕事を軸とした人間関係ならば一種の力関係もあったでしょうし顔色を伺ってくれたかもしれません。

それも定年後には付き合いづらいな~と呆れられて人が離れていってしまいます。

しかも、プライドが邪魔をして自分から新しい人間関係を作ろうとしなければ老化も進みます。

こうした価値観では定年後に幸せになれるとはとても思えません。

例えばオーナ一一族の一員であったりすごい実力者で定年後もその組織の重鎮であり続けられるような形であれば定年もなくその地位を保っていられるかもしれません。

しかし、このような方はごく僅かです。

多くの人は地位や肩書は手放していくことになります。

自分の人生を面白いか面白くないかという判断基準で生きていくので

地位や肩書きからは早々に離れ、人と比べる必要もなくなります。

特に年を取れば地位や肩書きなんて必要はありません。

むしろ積極的に捨てるべきだと思います。

最後に残るのはこうなりたい!こう生きたい!という願いです。

それさえあればいつからでも誰でも幸せな人生を送れます。

自分のデスクがなくなってしまった。

仕事がやりがいだったのに会社にいる自分が好きだったそんな思いはなくしましょう。

家庭でも外でも弱い人間にそんざいで、強い人間には卑屈になります。

肩書きを自分の人間的な成長と勘違いしています。

本来、肩書を持つ人はその逆でなければなりません。

それが上の肩書になればなるほど人間的に素晴らしい人として会社を一歩離れると自然に振る舞えるように精進しなければなりません。

いいなと思ったら応援しよう!