ビジネスとユーザーの接点をデザインしていくSun*のデザイン組織が持つケイパビリティと提供するサービスラインナップ

Sun*は、2000名以上のクリエイターやエンジニアが在籍する「デジタル・クリエイティブスタジオ」として、スタートアップから大手企業までさまざまな事業創造やプロダクト開発、サービスのグロースを手がけてきました。

Biz(ビジネス)、Tech(テック)、Creative(クリエイティブ)が三位一体となり、包括的な支援を行うなか、Sun*のデザイン組織(Design Pros.)は事業内容やフェーズに合わせて、ケイパビリティをバランスよく使い分け、クライアントと共創しながらプロジェクトを推進しています。

今回は株式会社Sun Asterisk Design Pros.Division Managerの南 慶隆に、Sun*のデザイン組織が提供するサービスラインナップの説明や組織として大切にするマインドについて話を伺いました。

ビジネスとユーザーの接点をデザインしていく

──まずはSun*の中でデザイン組織がどういうポジションなのか教えていただけますか。

新規事業を創出していく上で、Biz(ビジネス)、Tech(テック)、Creative(クリエイティブ)の異なる3タイプの人材が必要で、Sun*にはそれぞれのプロフェッショナルが在籍しています。

ビジネスは事業の持続可能性を考え、テックは事業の実現可能性を視野に開発をしていくなか、デザイン組織は人に対する有用性を追求して事業を推進するポジションです。

人に対する有能性に関することなら、何でもやるスタンスで仕事に取り組んでいて、ある一定のUI/UXだけを専門にやっているわけではありません。

「人に“体験”を提供する」というのがデザイナーの果たす役割であり、Sun*では次の4つを定義しています。

BX(Sun*やクライアントのブランド体験)

TX(チーム体験)

CX(顧客体験)

UX(使用者・消費者体験)

サービスやプロダクトを使うユーザーのみならず、顧客(クライアント)や協業するチーム、社会におけるSun*のブランド価値向上など、幅広い視点から体験づくりを担っているのがSun*のデザイン組織になります。

──具体的なソリューションとしては、どのようなサービスラインナップを提供していますか。

Sun*の定義するデザインの4つの軸をもとに、クライアントのビジネスフェーズ(新規/既存事業)に応じたサービスラインナップを提供しています。ユーザーの体験価値やサービスコンセプトを考える上流工程から、具体的なプロダクトのUI/UXに落とし込んでいくわけですが、これはビジネスフェーズによっていろんなアプローチがあります。

デザイン主導で0→1を立ち上げる場合もあれば、ビジネス観点とユーザー体験を同時に検討していくケースもあり、クライアントがもつケイパビリティやチーム構成によって、柔軟に対応できるのがSun*の強みだと言えるでしょう。

──Sun*にご相談いただくクライアントが持つ課題感には、どのような特徴がありますか?

新規事業をビジネスサイドだけで立ち上げたものの、うまくいかずに壁にぶち当たっている。事業計画やリサーチはかなり進んでいる一方で、「この先どうすればいいのか?」というのを考えた際に、サービスイメージや価値提供の部分が全く掴めておらず、ご相談を受けることが多いと感じます。

なので、プロジェクトを進めていく段階になったら、まずは具体的なひとりのユーザーに対する価値をシャープにしていくことから着手しています。

市場規模やターゲットの観点でビジネスを考えるのではなく、本当にひとりの人に対してどういう価値を提供できるのかを探索し、ユーザー像を明らかにしていくのですが、ひとりの人に対してどういう価値を享受すればいいかという明確な答えを持った人はビジネス立ち上げ初期のフェーズではほとんどいないわけで。

具体的なユーザーの“顔”が見えていないのが、プロジェクトの初期段階なので、仮説をベースに具体化していくのを最初に行っています。

実際には仮説だけでなく、ユーザーリサーチを通じて生の声を集め、仮説が正しいかどうかを検証していくのが基本的なプロセスになります。加えて、ビジネスサイドが目指すゴールも確認し、ビジネスとユーザーの接点をデザインしていくのが全体の流れとなっています。

Sun* のデザイン組織が提供するサービスラインアップ

──「Service & Digital Product design」の概要とユースケースについて教えてください。

新規事業のアイデアや事業の核になる技術を持っていても、どういう形でユーザーに対する価値をつくっていけばいいのかわからない。

そのような課題感を持つクライアントに対して、市場調査やペルソナ策定、ユーザーの提供価値の整理や体験設計を行い、サービスコンセプトを可視化して具体的なプロダクト像を探索する内容となっています。

具体的な事例として、0→1で立ち上げたのは物流のDXを推進するソフトバンクの「MeeTruck」、既存事業から支援したのがNTTビジネスソリューションズの提供するビジネスチャットサービス「elgana(エルガナ)」があります。

elganaに関してはプロダクトが立ち上がっていた状態で、クライアントが“elgana2.0”を目指そうと思っているものの、スピード感を持ってビジネスを立ち上げたがゆえに、ユーザー視点が抜け落ちているという課題をお持ちでした。サービスに対してユーザー視点を取り入れたいという明確なニーズがあり、Sun*でご支援させていただいた事例になります。

──続いて「Digital Product Development」の詳細と事例も教えていただけますか?

先に紹介した「Service & Digital Product design」とシームレスにつながっているソリューションとなりますが、具体的な開発フェーズにおけるUI/UXの伴走をしていくサービスメニューです。

UIが絡まない開発はほとんどないため、開発に伴走しながらUI/UXを検討し、継続的にデザインワークに取り組み、常にユーザー視点で考えながら、UI/UX品質を追求していくのを心がけています。

このソリューションに紐づく事例としては、日産レンタカーのアプリ開発になります。

大規模なエンジニアチームとデザインチームが長期で支援したプロジェクトで、デジタルプロダクトづくりに伴走して、UI/UXも開発していました。

企業、サービス、採用などあらゆる「ブランド」の構築を支援

──「Brand & Communication Design」のサービス概要と事例について教えてください。

事業全体を俯瞰してみたときに、「デザインで何ができるか」を考えると、BX(Sun*のブランド体験)の支援も必要だと考えています。新しいサービスを世に出すときの顧客接点やブランドイメージ、企業のブランディングや新規サービスの打ち出し方、ロゴのデザインから、企業の採用ブランド構築まで、サービスの対象となる領域は多岐にわたるのが特徴になっています。

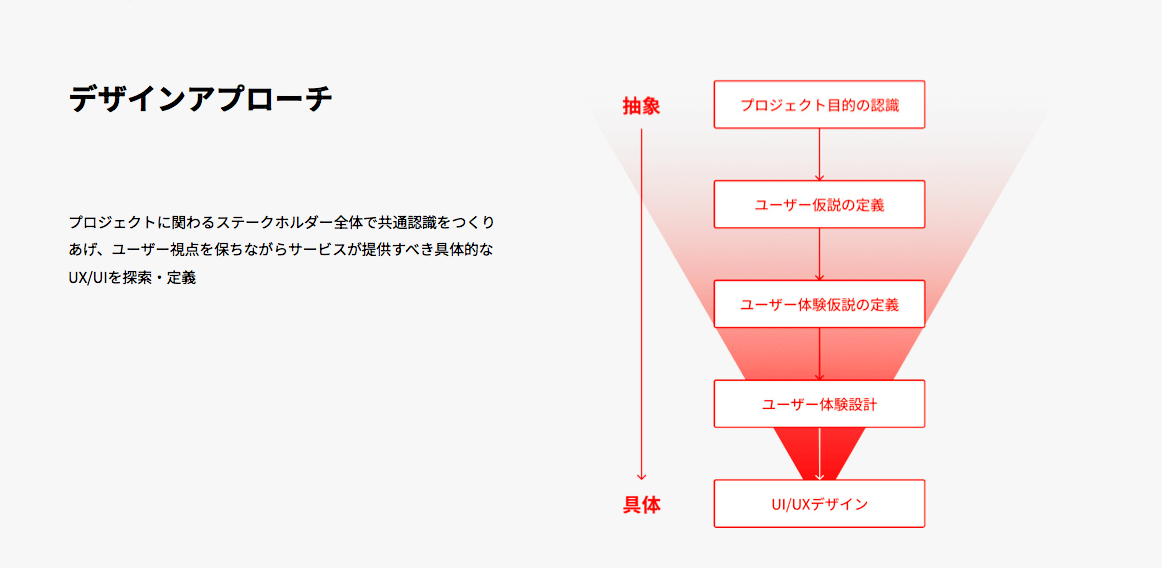

一貫しているのは、デザインアプローチにより抽象度の高い部分の整理から具体化までを一貫して行い、アウトプットにつなげていることです。

デザイン思考をもとに「共創」および「発散と収束」のスタイルで、答えを導いていくわけですが、単なる受発注の関係ではなく、プロジェクトの中でSun*とクライアントのメンバーが一緒になって、わからない部分を明らかにしていくのを大切にしています。

また、リサーチをもとにアイデアを膨らませ、それを収束させていくことでより精度の高いものを作っていくアプローチをとっています。

大手メーカーの採用ブランド構築の事例の場合、3ヶ月間のタイムラインを設定し、プロジェクトを推進しています。

まず、最初の1ヶ月ではプロジェクトの全体像を把握するためのPrepとユーザーリサーチを行い、ペルソナや共感マップの作成を通してユーザー像を明確化しています。次の1ヶ月では洗い出した情報を統合していき、採用ブランドに求めるものをクライアントとともに定義しつつ、並行して採用で伝えたいコアメッセージの作成も行い、具体的な言語化につなげていきます。

最後の1ヶ月では、言語化された採用ブランドをどういうクリエイティブ方針で構築していくかという視覚化に取り組んでいきます。

デザインのトンマナなどを踏まえ、採用ブランドの方向性を固めていくわけですが、クライアントのニーズによっては、プロジェクトの延長線でWebサイトや採用マテリアルの作成までご支援することも可能になっています。

──採用ブランド構築以外の事例は何かありますか?

先述のMeeTruckでは、サービスのコンセプトから実際のUI/UXの開発までを手がけていましたが、もともとは日本通運とソフトバンクの合弁会社を作るということだけが決まっていて、社名も決まっていないという背景があり、社名とロゴの作成も行いました。

また、会社の文化が違う2社のメンバーが集まるゆえに、共通認識が揃っていないという課題感があり、そこを解決するために「MeeTruckのロゴを共創して作る」というワークショップを提案しました。

デザインアプローチで関係者を巻き込みながらワークすることによって、関係者間でばらついているサービスや会社への認識を同じ方向にまとめていくことが重要だと考えています。

最終的なアウトプットとしては、ロゴやWebサイトになっていくわけですが、そのプロセスを通じてもたらされる関係者間のブランドに対する共通理解の形成も、プロジェクト成功には不可欠だと言えるでしょう。

そういう意味では、単純な成果物の制作ではなくブランド構築の観点からロゴや資料、LP、Webサイトなどを制作していくのが、Sun*ならではの特徴になっていますね。

ブランド自体の概念が弱いままだと、最終的なアウトプットが場当たり的なものになってしまい、結局作っても効果を最大限発揮できないことも少なくありません。ブランドをしっかりと構築することで、その後に制作する成果物の質にも反映されるわけです。

対顧客のコミュニケーション、インナーコミュニケーションで抱える課題を、成果物を通じて解決していくのが我々の役割だと考えています。

チーム体験をデザインし、メンバー間の「共通認識」を醸成

──「Team Experience Design」について概要を教えてください。

新規事業創出のチームに向けた教育セミナーやワークショップの提供をするサービスです。クリエイティブな物事の捉え方やデザイン思考などをレクチャーするワークショップを開き、事業に関わるチーム自体の体験もよくするお手伝いを行っています。

座学のセミナー形式だけで行うというよりも、ワークショップ形式で手を動かし、アウトプットまで出していくような「セミナー+ワークショップ」のセットで提供する事例が多いですね。

「事業にユーザー中心の目線が足りない」、「UXが大事なのは理解しているが専門家がいない」といった課題や悩みを抱えるクライアントからご相談いただいており、デザインシンキングやUXデザインなどのセミナーやワークショップを通じて、最終的にはクライアントのチームが自走できるようなお手伝いをさせていただいています。

──最後にSun*のデザイン組織として大切にしていきたいことについて教えてください。

ビジネスを推進する上で、持続可能性や実現可能性、人に対しての価値提供はどれも欠けてはならない重要な要素になっています。また、人と人とのコミュニケーションの摩擦に対しても、それを解決していくアプローチがデザインだと思っています。

そのように考えると、今回お話したSun*のデザイン組織が提供するサービスラインナップは一貫性が保たれていると感じていて。それぞれの課題に関わる人のインターフェースがあり、デザインをよくすることで、事業を前に進めることができると考えているわけです。

このようなコンセプトに基づいて、境界 - バウンダリーをもっと滑らかに繋げていくにはどうすればいいかを考え、新しいビジネスやサービスを生み出していければと思っています。