クロスオーバーが生む新たな価値 X-tech Lab Imabari@記念イベントレポート

2024年11月18日、今治地域地場産業振興センターの施設内に「X-tech Lab Imabari」がオープンしました。この記事はオープニング記念イベントの様子をレポートいたします。

>> X-tech Lab Imabariオープニングセレモニーの記事はこちら

>> X-tech Lab Imabariアフターイベントの記事はこちら

『地場産業振興センターに新たな息吹を』

~X-tech Lab Imabari今治開設に込められた想い~

今治地域地場産業振興センターで、新施設「X-tech Lab Imabari」の開設セレモニーが開催されました。開会の挨拶に立った徳永茂樹今治市長は、設立の経緯と展望について、以下のように語りました。

■40年の歴史に新たな1ページを

開設から40年を迎える地場産業振興センターは、これまで物産販売や起業支援スペースとして地域に貢献してきました。「これまで地場産業振興センターを支えてくださった全ての皆様に深甚なる敬意と感謝を表したい」と徳永市長。その上で、新しい時代に向けた変革の必要性を強調しました。

■「X(クロス)」に込められた想い

施設名の「X(クロス)」には、深い意味が込められています。建築家・丹下健三氏の設計による当センターを舞台に、「業界を超えて様々な交流を生み出してもらいたい。そして、新しい技術と触れ合う中で、どう新しい化学反応ができるのかというふうなことに挑戦をしていきたい。いわゆるクロスオーバーのそんな場所になってもらいたい」という願いが表現されています。

■デジタル化による課題解決へ

今治市のパートナーとして誘致した株式会社SUNABACOの代表の中村氏や若林氏と協議を重ね、四国最大のものづくりの町・今治が抱える労働力減少や技術伝承などの課題に対し、AIやデジタル技術で解決を図ります。

■経済人の新たな交流拠点として

「ここ今治には業界ごとの集まりはありましたが、業界を越えて経済人が交流する場所がありませんでした」と徳永市長は指摘。

「経済人の皆さんがビジネスピッチを通じて意見交換を行い、学びと気づきを繰り返す場所として活用してほしい」と期待を寄せています。

■2050年を見据えて

2050年には人口10万人を割ると予測される今治市。「日本最大の造船拠点として、世界を魅了する今治タオル、農業や漁業、建設業など、様々な営みが持続可能であり続けるために、私たちはどのような努力と備えが必要なのか。その一つの答えが、このXtech Labではないでしょうか」と徳永市長は締めくくりました。

『単なるものづくりスペースを超えて』

~X-tech Lab Imabariが目指す、地域共創のDX拠点~

■戦略的視点で挑む地域DX

株式会社SUNABACO代表取締役の中村氏が、X-tech Lab Imabariの構想と展望について講演を行いました。「多くの方にプログラミングスクールと思われているかもしれませんが、実は日本最大の製造業プロジェクトの企画や、政府のスタートアップ戦略策定など、戦略コンサルティングが我々の主要事業です」と中村氏は説明します。徳永市長からの要請を受け、その知見を地域活性化に活かすべく今治での活動を開始したといいます。

造船業、農業、繊維産業など、今治の基幹産業が直面する働き手不足の課題に対し、中村氏は「実はこれから日本の多くの産業が直面する人材不足問題を地域で解決するために、一緒に今治市と知恵を出し合いやってきました。IT化やDXを1社だけで進めることは非常に困難です。地域ぐるみで取り組むことで、大きな効果をもたらすことができます」と、共創の重要性を強調しました。

■テクノロジーの民主化を目指して

X-tech Lab Imabariの施設内には最新の協働ロボット(co-robot、Collaborative Robot)が設置されています。「従来のロボットと異なり、専門のオペレーターやエンジニアがいなくても扱える。AIも同様で、統計学の知識がなくても活用できる時代になっています」と中村氏は説明します。世界では既に、協働ロボットの導入が加速しており、「タイなどでは、人間3人分の仕事を1台のロボットで代替する動きが進んでいます。コストパフォーマンスの面でも、既に現実的な選択肢となっています」と、世界の潮流を紹介しました。

■今治の伝統技術と革新の融合へ

「単にITやロボットを導入するだけではありません」と中村氏は強調します。「今治が持つ高い技術力を、最新テクノロジーでブーストすることで、より競争力の高い地域を作っていく。それがこのラボの目指すところです」

X-tech Lab Imabariは、最新技術の情報が集まり、人々が交流しながら様々な試行錯誤ができる場として設計されています。「単なるものづくりスペースではなく、皆さんの業務改善のための実験場であり、共同学習の場です。人が少なくなっても稼げる土地であり続けること、競争力を持つ土地であり続けること。それを実現するためのラボです」という中村氏の言葉に、地域の未来を見据えた強い決意が感じられました。

『今治企業4社が示すAI活用の未来』

~製造、営業、設計から部品発注まで、幅広い業務効率化を実現~

今治市内事業者による先端技術を活用はすでに始まっています。

記念イベントでは今治市内の4社が、今年8月に今治市とSUNABACOで開催したAI人材育成講座の成果としてビジネスピッチを実施し、各社の課題に対してAIを活用した革新的な解決策を提案しました。

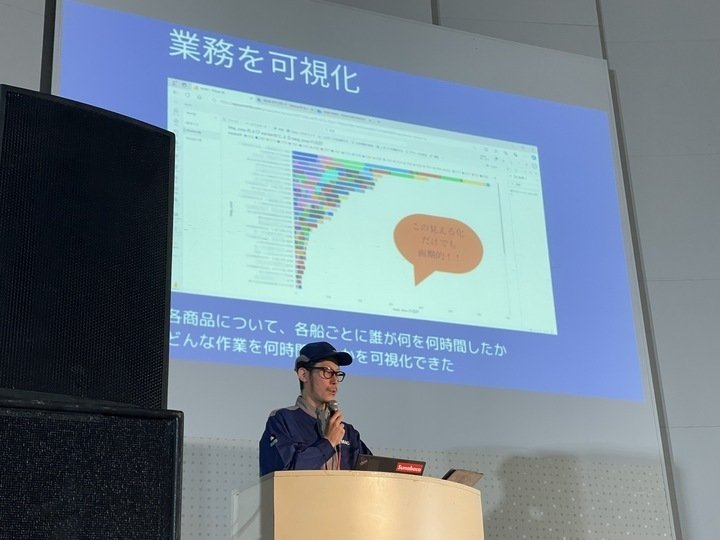

■作業データによる製造工程の予測(BEMAC株式会社)

BEMAC株式会社は、製造部門における作業データの可視化と分析に挑戦しました。従来、月20-30種類の製品データをエクセルで手作業により集計していた工程管理を、MicrosoftのPowerBIとAzureを活用して自動化。作業員ごとの工数や工程ごとの所要時間をリアルタイムでグラフ化し、一目で把握できるシステムを構築しました。

「データはあるのに整理方法が統一されていない」という課題に対し、CSVファイルをアップロードするだけで過去の実績を可視化し、分析できる環境を整備。日々のデータ更新も自動化され、製造現場の効率化と工数の適正化を実現しています。今後は可視化したデータを作業者と共有し、さらなる工数削減を目指すとしています。

■AIによる営業支援ツールと社内改革(田窪株式会社)

創業90周年を迎える繊維業界の老舗、田窪株式会社は、付属品の集計・発注業務の自動化システム「AIboX」を開発。繊維製品の製造に不可欠な糸やボタン、ファスナーなどの付属品を扱う同社では、これまで手書きで管理していた発注書作成や在庫確認作業に多くの時間を費やしていました。

新システムでは、MicrosoftのAzure、PowerApps、PowerBIを活用し、発注書の自動生成や在庫管理の効率化を実現。大阪営業所では月間約90時間の業務時間削減が見込めるとのこと。「AIboXという名称には、業務に慣れていない方の相棒となってほしいという願いを込めました」と河合社長は説明します。来春からのトライアル開始を目指し、将来的には繊維業界へのAIサービス提供企業としての展開も視野に入れています。

■造船営業時の営業資料のAIによる効率化(浅川造船株式会社)

ケミカルタンカーの建造を手がける浅川造船は、複雑な船舶仕様書作成の効率化に取り組みました。これまで200ページにも及ぶ仕様書の作成は、過去データの参照や法令確認など、多岐にわたる情報収集が必要でした。

同社はAIを活用して過去の仕様書を解析し、JSONテンプレート化することで、データの再利用を容易にしました。さらに、AzureのOpenAIやSQL、PowerAppsを組み合わせることで、効率的な仕様書作成システムを構築。将来的には、営業担当者がタブレットで顧客の要望を入力するだけで仕様書が自動生成され、さらには設計情報との連携も視野に入れた開発を進めています。

■AIによる造船部品の発注予想(株式会社新来島どっく)

株式会社新来島どっくは、船舶用パイプ部品の発注数量予測にAIを導入し、画期的な成果を上げました。1隻あたり1万から2万本のパイプ、5万点以上の部品が使用される造船業界では、過剰発注による損失が課題となっていました。

同社は、船舶の種類や主要寸法など18項目のデータを基に機械学習モデルを構築。特に外部発注が必要な「引当部品」に焦点を当て、2,871種類の部品の発注量を予測するシステムを開発しました。その結果、特定のパイプ部品では約1000万円のコスト削減効果が見込めるという成果を達成。予測処理時間も1隻あたり8時間から20秒へと大幅に短縮されました。

片岡氏は「今回のシステム開発では、ChatGPTやGitHub Copilotなどの最新AI技術を活用しており、専門的なプログラミング知識がなくても業務改善が実現可能です」と、他社への展開可能性も示唆しています。

これら4社の取り組みは、AIやDX化が今治の地場産業の課題解決に大きく貢献できることを実証しています。特に注目すべきは、各社が最新のAI技術を活用しながら、それぞれの業界特有の課題に対して具体的な解決策を示した点です。これらの成功事例は、今後の地域産業全体のDX推進における重要なモデルケースとなることでしょう。

『AI活用がもたらす地域産業の未来』

~今治市トークセッションから見える新たな可能性~

X-tech Lab Imabari今治オープニングイベントの締めくくりとして、新来島どっく・代表取締役社長 森克司氏、浅川造船・取締役 浅海正明氏、田窪・代表取締役社長 河合恵子氏、株式会社渡辺建設・代表取締役社長 渡辺俊、今治市長・徳永繁樹氏そしてSUNABACO・中村マコト氏によるトークセッションが開催され、AI人材育成の成果と地域産業の未来について、活発な議論が交わされました。

■想定を超えるAI活用の成果

新来島どっくの森氏は、社員によるAI開発の成果に驚きを示しました。「AIの技術的なことを知らなくても、業務をこのようにしたいという熱意があれば自分で開発できる。パイプ部品での1000万円のコスト削減は、今後10倍、100倍と広がる可能性がある」と期待を寄せます。

この背景には、AIの「民主化」があると中村氏は指摘します。「これまでAIは専門家に何千万もかけて発注するものでしたが、今は業務を知る現場の人間が自ら活用できる時代になっています」

浅川造船の浅海氏も「既存のシステムを使って本当に業務を知っている人間が自ら業務改善をできる」と述べ、AI開発の利点を強調しました。

■企業間連携がもたらす新たな可能性

これまで競合関係にあった企業同士が、AI活用やDX推進で協力する新しい動きも生まれている。田窪の河合氏は「AI講座に行かなかったら出会うことがなかった人たちとの交流があった」と語り、異業種を含む参加者との対話から得られた気づきを評価しました。

建設業界からも渡辺氏が「多くが家族経営の中小企業で、単独では取り組めない課題も、業界全体で取り組むことでイノベーションが起こせる」と共感を示しています。

造船業界では、これまで各社が競合関係にあり、本格的な協力関係の構築は困難でした。しかし森氏は「浅川造船さんの営業支援システムのような成果は、どこの造船所の営業マンもすぐにでも欲しいもの。こういったものをみんなで良いものにしていけば、日本の造船業の国際競争力向上に繋がる」と、業界全体での連携に期待を示しました。

■若い世代を惹きつける新たな可能性

徳永市長は次世代の人材育成にも言及。「故郷で錦を飾ろうという大きな志を持って帰ってきてもらえる環境を作りたい」と展望を語ります。

SUNABACOの中村氏は、ラボや協働ロボットの視察へ福岡工業大学に赴いた際、ロボコンチームの学生に造船業界の可能性を伝えたところ、予想以上の反響があったといいます。「ロボコンの学生たちは、通常は自動車工場などの既存の自動化ラインのメンテナンス業務に就くことが多く、それを残念に感じている。一方、造船業はまだファクトリーオートメーションが進んでおらず、ロボット技術者として大きな可能性がある分野だと説明したところ、学生たちが強い関心を示した」と中村氏は語りました。

また中村氏は、特殊な電気回路を自作された学生の例を挙げ、「コンピュータのプログラミングが専門なのに、ロボットへの情熱から電気回路まで独学で習得した学生がいる。このような意欲的な人材にとって、造船業は新しい挑戦の場となる可能性がある」と指摘しました。

さらに中村氏はX-tech Lab Imabariについて、「造船、繊維、農業など、この地域ならではの産業があります。船のロボコンなど、地域の特色を活かした取り組みを通じて、学生の方々と地域産業を結びつける場にしていきたい」というビジョンを示しました。

40年の歴史を持つ地場産業振興センターは、今、新たな1ページを開こうとしています。瀬戸内のクロスポイントという地の利を活かし、伝統産業とテクノロジーの融合による新たな価値創造を目指す。そこには、造船、繊維、建設、農業など、今治の基幹産業が一体となって未来を切り開こうとする強い意志が感じられます。

X-tech Lab Imabariの開設は、終着点ではなく新たな出発点です。ここから始まる産業革新の波が、今治から瀬戸内、そして日本全体へと広がっていくことが期待されます。