ロボット技術と3Dプリンターが切り拓く地域の未来 X-tech Lab Imabari@アフターイベント技術講演会レポート

本イベントレポートでは、今治イノベーションラボ「X-tech Lab Imabari」オープンに伴い、同日19時半より、SUNABACO今治に場所を移し開催された「アフターイベント技術講演会の内容をご報告いたします。

今治市の地場産業の新たなイノベーション支援拠点となるラボが今治地域地場産業復興センターにオープンしたことを記念し、イベントが開催されました!

今治市の未来が見えるイベントの本編はこちらから!

協働ロボットの活用について

最初の登壇者は、福岡工業大学 槙田論様。

槙田さんは、ロボット研究の最前線に立つ研究者であり、専門的な知見を交えながら、ロボット技術の可能性と未来について語ってくださいました。

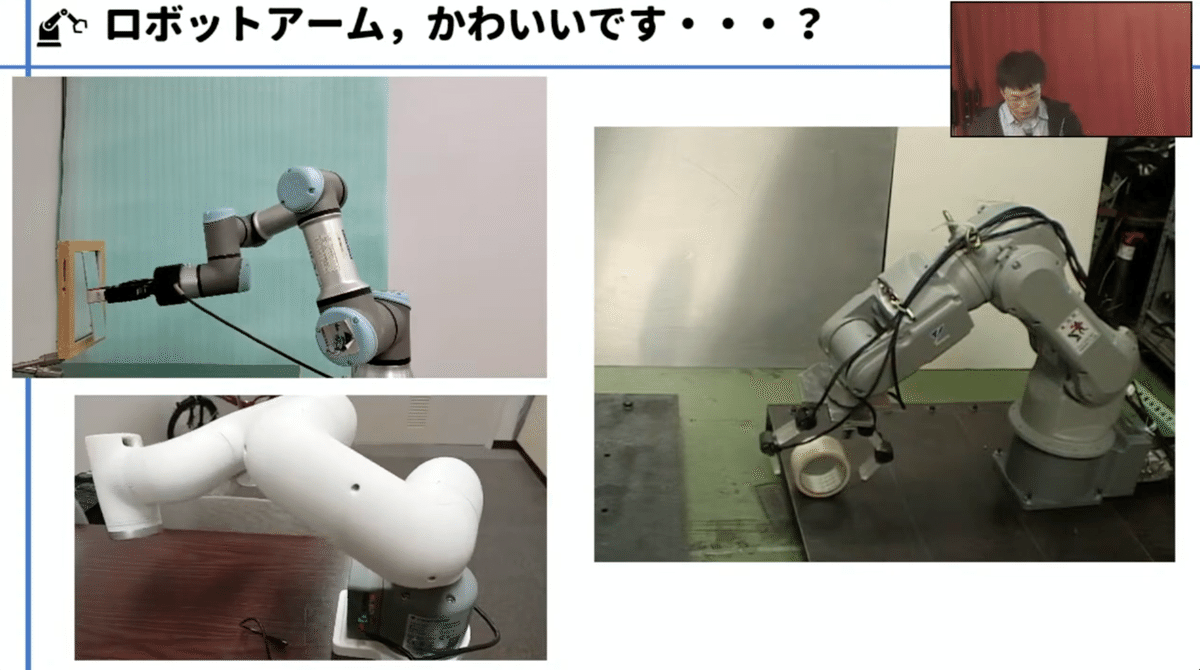

「ロボットが家庭に1台という時代はまだまだ来ていない」

ロボットは、人間にとって便利な存在である一方で、多くの課題も抱えています。例えば、家庭用ロボットが普及しない理由として、価格の高さもありますが、「可愛さ」という見た目も要因しているのではないか。

また、現時点ではロボットができる作業は限定的で、人間の柔軟な判断力にはまだ追いついていません。

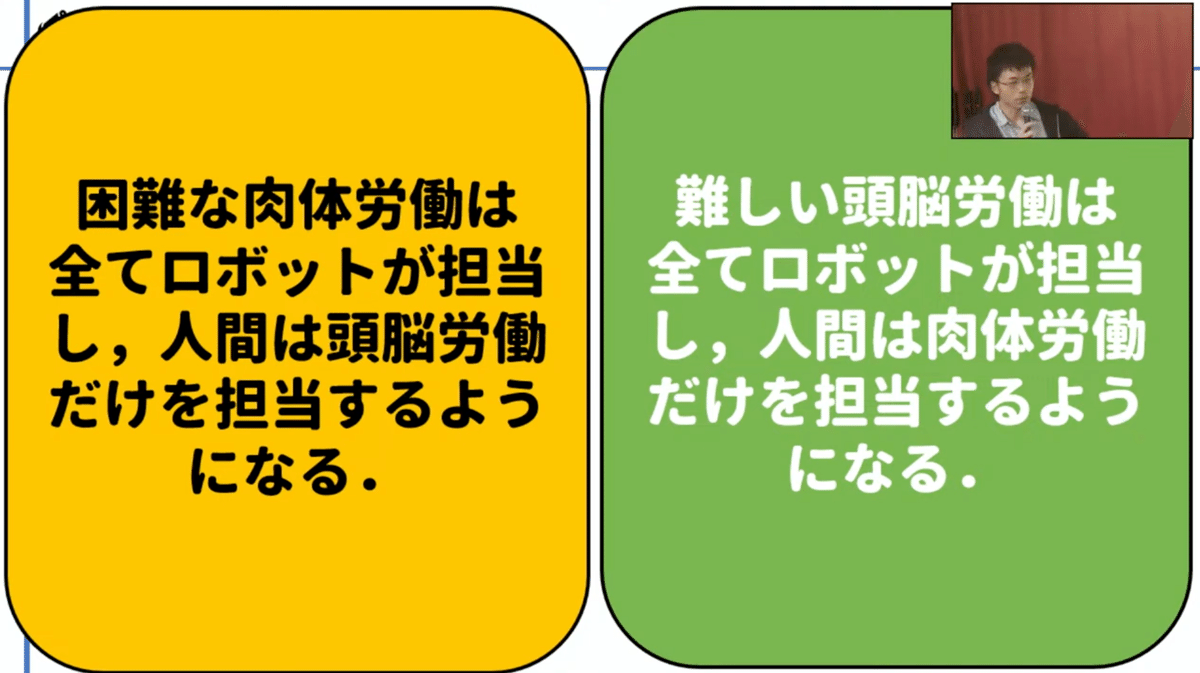

「ロボットが使えないから、人間が働くという未来になるのか、人間が楽をしたいから、ロボットを働かせるのか。どちらの未来がこれから、ロボットをもたらせてくれる未来になるのか。」

物理世界におけるロボットの役割、そして、協働ロボットが描く未来

「私たちが物理世界に生きている限り、ロボットはこの世界に直接影響を与えるための重要な装置です。物理世界の改善には、情報技術とハードウェアを融合させたロボット技術が欠かせません。」

槙田さんの講演は、ロボットの技術的可能性や限界を示しながら、私たちの未来にロボットがどのように貢献できるのかということを考えさせられる内容でした。協働ロボットの普及が進めば、困難な労働が軽減され、人間の生活がより豊かになることが期待されます!

大型3DプリンタREX-Sreies BUTLERについて

2人目の登壇者は、EXTRABOLD 原 雄司様。

原さんには、同日実施されたオープニングイベント内での内覧会においても、大型3Dプリンターについてご説明いただきました。

必要な分だけ、環境負荷を抑えるものづくり

従来の製造工程では、多くの材料が無駄になることが避けられませんでした。しかし、3Dプリンターは必要な分だけ正確に素材を積み重ねていくため、廃材をほとんど出さずに製品を作ることができます。

加えて、技術の進化により、リサイクル可能なフィラメントやバイオプラスチックなど、環境負荷を抑えたサステナブルな素材も利用可能になっています。

こうした素材を活用することで、単に製品を作るだけでなく、環境に配慮したものづくりが実現できます。3Dプリンター技術は、エコロジカルな製造プロセスを推進するだけでなく、医療や建築、さらにはファッションの分野でも応用が期待されています。

「今後さらに、海洋プラスチックごみや、様々な製造過程における残滓の問題解決とともに、意味を持った材料(樹脂)を活用したプロダクトの価値に注目が集まるはず。」

海洋プラスチックや、日本の伝統である「畳」を作る上で排出される残渣。

サステナブルな素材を活用して、新たなものが生み出される3Dプリンター「REX-Series BUTLER fabrication」。

「今回の”X-tech Lab Imabari”オープンにあたり、愛媛県今治市の人材に期待しているのが、若い人材にこういった新しい技術をlabを通して、どんどん使っていっていただきたい。

そして、特産物から出る廃材は課題が多いという問題があるが、特産物から出る廃材で、新たなる特産物が生まれるのではないか。」

原さんの講演を聞くと、愛媛県今治市だけにとどまらず、各都道府県で新たな「価値のある特産物」が生まれるのは、目の前なのだと実感します。

11月19日、今治地場産業振興センターの方より「X-tech Lab Imabari」の使用にあたり、お問い合わせがあったとの連絡を受けました。

愛媛県今治市の事業が、また、今治市だけに留まらず、この大型3Dプリンター(REX-Series BUTLER fabrication)をはじめとした「X-tech Lab Imabari」の機器を活用して、何が生み出されていくのか。楽しみでなりません。

講演会後は業界、分野、世代の違う方々がこれからのAI技術がもたらす可能性など幅広い分野について、飲食をしながらお話しされておりました。

今治地域地場産業復興センターにて実施されたオープニングイベントで、今治市内事業者によるAI活用ビジネスピッチが行われましたが、ピッチに登壇頂いた皆さん、2ヶ月というスクール期間卒業後も更なるブラッシュアップを重ねていました。

まだまだ自社にはAI導入の可能性なんてないから、そもそもAI人材の育成は考えていないと思われている担当者の方も多いと思います。

まずは、AIが今の事業にどのような観点で導入する可能性があるのか。

次回、2025年1月13日より開催される「AI人材育成講座」はどんな企業でも再現でき自社の業務改革に直結するアイデアと技術を生み出せるノウハウが詰まっています。

新しい可能性を見つけるためにぜひご相談ください。