輝け!ひかる ピカピカどろだんご!のつくりかた

この夏、各地でピカピカどろだんごのワークショップをさせていただきました。

(こども達も夢中で「土」や「砂」にふれて どろだんご をつくっていました!)

こどもの頃、ピカピカのどろだんごつくった方も多いはず。

皆さんも、久しぶりにつくってみたいと思いませんか?

今日はそんな方の為に、砂場とあそびの研究所が、

ピカピカ泥団子のつくりかたをご紹介したいと思います。

ではさっそく公園へレッツゴー!!

まずは公園に泥団子につかう「団子用の土」と「さらさらの土」を探しにいきましょう。

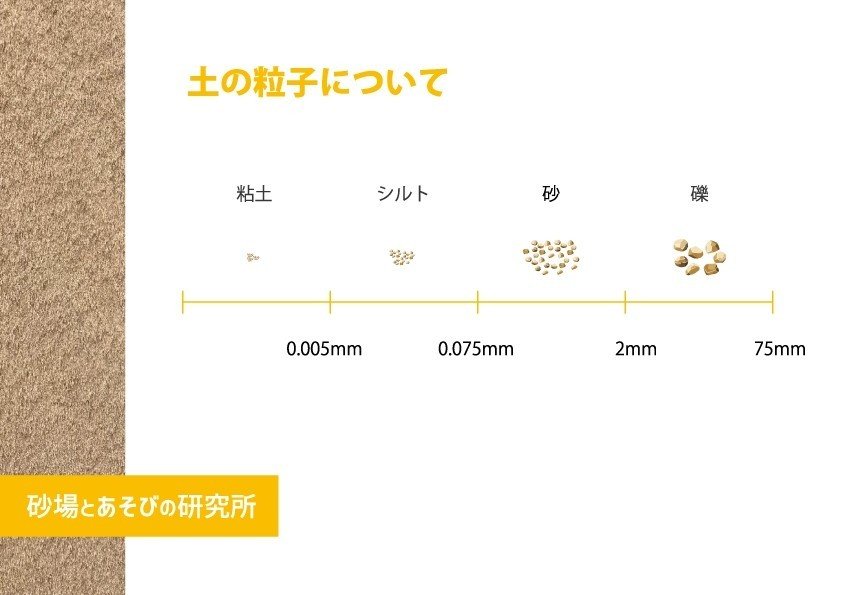

ざっくりと「土」と言いましたが、「土」は分類して説明すると、粘土・シルト・砂・礫と大きくわけることができます。

粘土の方がより細かく、礫の方が小石のようにやや粒子が大きくなります。粘土質の土は水分を吸着するとベトベトした皆さんが想像するような粘土のようになりますし、乾燥していればファンデーションのようにサラサラしているのが特徴です。

もうお気付きでしょうか?そうです。「団子用の土」も「さらさらの土」も「粘土質の土」なのです。

ピカピカの泥団子をつくるには、この「粘土質の土」を見つけてくることが重要となります。

公園の他にも田んぼや神社の境内の下とかにも粘土質の「土」は多いです。

※田んぼや神社「土」を採取する際には土地の所有者に許可をもらって下さい。

許可なんてどうやってとったらよいか分からない・・!という方は

ホームセンターやamazonでも土は販売してるので、チェックしてみて下さい。

土を採取してきたらゴミを取り除き、ふるいにかけて細かい「粘土質」の土を使ってどろだんごをつくっていきます。

・・と、ここからは文字を追っていっても疲れてしまうので、動画にまとめてみました。よければチェックしてみて下さい。

ぜひぜひ、「ピカピカどろだんご」つくってみてください。

いいなと思ったら応援しよう!