年齢別 スナネズミとの暮らし

スナネズミの寿命は平均3-5年ととても短いです。

少しでもスナ達が長く健康に暮らしていける様、我が家で気を付けている事を書いてみました。

以下のnoteと重複している個所も多くありますので、全体をざっと掴みたい人は以下の「スナネズミと一緒に暮らす時に気を付ける事」をご覧下さい。

結論

先に結論を記載します。

スナネズミを飼うときに気にして欲しい点は以下です。

・腸内細菌維持

・家(ケージ)

・運動、かじり枝

・空調

・日々の状態確認(毛並み、歯、糞尿、おしり、爪、体重など)

・定期的な健康診断

飼い主さんの環境は様々なので、当然色々な制約があると思います。

しかし、その制約の中であってもそれが最高の環境だと胸を張って言えるのであれば、それがスナ達にとってもベストだと思います。

ここに書いてあるから「こうしなければならない」「こうすべきだ」と考えず、皆さんがスナネズミの事を一生懸命に考えて出した、その結論を信じてください。

お迎え時

この項目で紹介するグッズは以下の楽天ROOMにまとめてあります。

楽天が必ずしも安いわけではないので、あくまでリストとしてご覧ください。

0.事前準備

スナネズミをお迎えする前に近所に獣医があるかを事前確認しましょう。

獣医は小動物の為の医者というよりも、元々はいわゆる経済動物(牛、豚)の為の医者であるため、スナネズミの診療に慣れていない可能性も大いに考えられます。

その場合、直接問い合わせてスナネズミの診療が可能かを確認するなどをお勧めします。

1.腸内細菌維持

主食

いきなりペットショップに居た頃と食べるものが変わってしまうと、スナネズミがびっくりしてご飯を食べなくなる可能性があります。

ただでさえペットショップから大きく環境が変わっているので、なるべく余計なストレスは避けたいところです。

そこで、念のために元々ペットショップで食べていたフードと同じものを購入しておきます。

例えば、以下の様に段階を踏んでご飯を切り替えるのも良いと思います。

(お迎え初日)ペットショップと同じフード

(2日目)ペットショップと同じフードと下記フードの混合

(3日目)下記フードのみ

我が家ではペットショップと同じご飯を継続してあげることはまずなく、即日ごはんの切り替えに成功しています。

以下2種類がメインで、これらを1:1で混ぜています。

(右)イースター ハムスターセレクション

ヨーグルト(無糖)

げっ歯類は腸内細菌が命なので、お腹を壊すなどして腸内細菌のバランスが崩れるとすぐに食欲がなくなり体力が落ちていきます。後述しますが、老齢期における腸内細菌バランスはとても大切で、そのまま寿命に直結すると言っても過言ではありません。

我が家では毎朝小さなお皿でヨーグルトをあげています。

お皿の大きさは直径6cm程度です。

ヨーグルトはスナが高齢になった時、薬と混ぜてあげることもありますので、若いうちから「おいしいもの」と認識させておくと良いと思います。

ヨーグルト(無糖)は毎日コーヒースプーンに半分程度あげています。

また、ヨーグルトは必ず無糖を選んでください。

おやつばかりあげてしまうと主食を食べなくなるので注意が必要です。

また、高齢時は過度に冷えた状態になっていないか注意しましょう。

お豆腐

たまにヨーグルトと同じくらいの量をお皿に乗せてあげます。

高齢時、薬をあげる際に混ぜることもあります。

また、高齢時は過度に冷えた状態になっていないか注意しましょう。葉っぱ、みかん、バナナ

主食とヨーグルトだけでは流石にかわいそうなので、1週間に1度程度、キャベツやチンゲンサイなどの葉物をあげることがあります。

あげる際はよく洗ってからあげましょう。

また、葉っぱは水分が気になるのであれば乾燥させてからあげます。

みかんが美味しい季節にはみかんをあげることもあり、薄皮を剥いたみかん1房を半分にしてあげています。

なお、嗜好性が高かったものはメモしておきましょう。

苦い薬をあげる際や、高齢化に伴い通常のご飯を食べなくなってしまった際にとても役立つ情報となります。お菓子

嗜好品としてのお菓子は「とうふキューブ」1個を更に半分に割ってあげています。

この手のお菓子は夏場に湿気てしまう事もありますので、スナにあげる前には必ずニオイを確認し、手で割る際に湿気ている様であれば迷わず新しい袋を開けましょう。

その他

小麦粉を含むものは肥満の原因になるので我が家では避けています。

また、種子類など脂肪が多いものも一切あげません。

繰り返しにりますが、高齢になり体力が落ちてきた場合に備え、その子の好きな食べ物は早めに把握しておいた方が良いと思います。高齢になるとごはんなどを食べなくなる可能性があるためです。

2.家(ケージ)

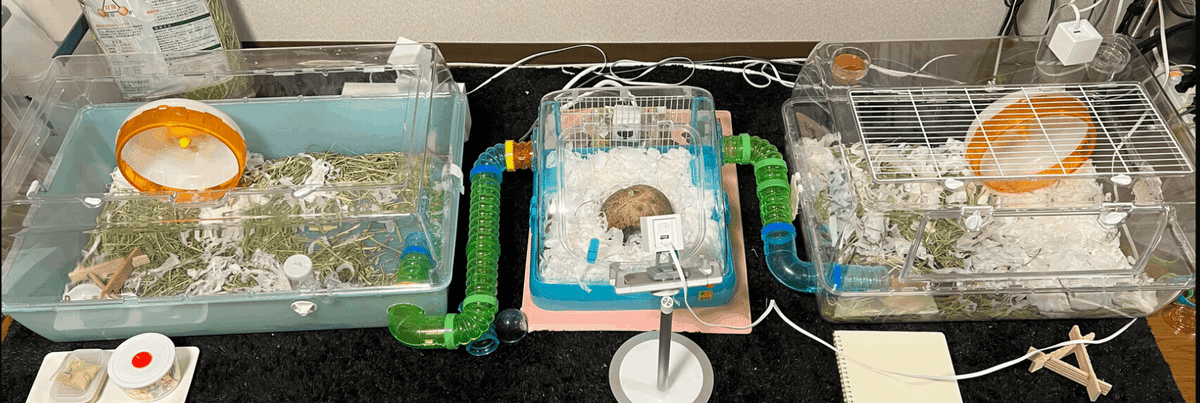

我が家の環境は以下の通りです。(2匹の♂スナ)

連結した3つの家に2匹のスナが暮らしています。

間違っても間に合わせのケージや他の動物のにおいがついたものを使用しないでください。

スナネズミが自分の意思で快適だと思える場所に行ける、やりたいことをできる場所にいけることを重視しています。

大きな部屋にする理由としては以下の通りです。

・ストレス軽減

・運動の機会増加(パイプ内移動と回し車2個)

ちなみに、我が家では1週間に1度、3つのケージとパイプ類をすべて洗い、牧草やティッシュ類を交換しています。

夏場などはトイレのティッシュなど適宜交換し、衛生面に注意しています。

#スナネズミ #gerbil

— すなガジェ (@Suna_gadget) July 11, 2021

我が家の環境。

ご飯部屋

ご飯、牧草、お水、齧り技、回し車

齧り技部屋

牧草、齧り技、回し車、寝床

寝室

ティッシュ、ホットカーペット、寝床

エアコンは24/365で25-27度設定ですが、体温調整しやすい様にホットカーペットも置いています。かじり技は6-8組/日くらい消費。 pic.twitter.com/v8cSYJp1oc

また、ケージはなるべく鉄柵がないものを選んでいます。

理由は2つあり、1つ目は若年期に固い鉄を噛むと歯が曲がってしまう事、2つ目は塗装剤をスナネズミが食べてしまう可能性がある為です。

スナネズミは体が小さいので、人間であれば大丈夫な事でもより過敏に反応を起こします。

柵を齧るときはストレスを感じている時か何かを齧りたい時なので、十分量のかじり枝をあげることで防ぐことが出来ます。

3.空調・温度管理

エアコン

24時間365日、エアコンは入れっぱなしです。

エアコンの設定温度は26度程度になっていますが、ケージの前に置いてある温度計表示は26.5~27.5度程度で、風が吹き抜けないように注意しています。

温度計を過信せず、スナ達の様子(ティッシュにくるまって寝ているか、おなかを出してねているかなど)、単頭/多頭飼いかなどで調整をしてください。

エアコンを入れっぱなしだと電気料金がすごい事になるので、電気料金を減らす事も検討してください。

基本的には人間が快適に暮らすことができる温度・湿度であれば大丈夫だと思いますが、常にスナネズミの様子を確認し暑そうだったり寒そうだったりした場合は室温を調整したりホットカーペットなどで適温を目指すようにしましょう。

温度管理

我が家の場合は、3つのケージを組み合わせており、万が一スナ達が暑かったり寒かったりした場合も逃げ場があるようにしてます。

真ん中の部屋にあるピンク色のマットはペットヒーターです。

もし寒ければ真ん中の部屋に移動してきますし、暑ければ右の部屋のティッシュのところでおなかを出して寝る事ができます。

ペットシート

ペットシートには色々な種類がありますが、我が家では同じシリーズを(買い替えながら)数年使い続けています。

株式会社カイテック(貝沼産業)のOEMで、「ユカペットLX」や「ほかほかマット」などの名称で販売されており、ユカペットLXの方がほかほかマットよりも3000円以上安い事もあります。

上記にも記載しましたが、電気代がとてもかかるので新電力に切り替えるなど電気代節約も検討してください。

4.日々の状態確認(毛並み、歯、糞尿、おしり、爪、体重など)

いくら人間が良い環境を作っていると思っていても、それがスナネズミにとって快適でなければ意味がありません。

毎日必ずスナネズミの状態を確認してあげましょう。

毛並み

スナネズミの毛並みはとても美しく、ツヤツヤしています。

体調が悪かったり暑すぎたりすると毛並みが悪くなりバサバサになります。

スナネズミの体調が悪くなると毛づくろいをする余裕がなくなりますので毛並みが悪い=病気のサインです。

特に腸内細菌に問題があるとお尻周辺が汚れてきますので、重点的に確認してください。歯

げっ歯類の歯は日々伸び続けますので、固いものを齧って歯を削る必要があります。

歯が伸びすぎると、以下の理由から最悪は死に至ります。

上手くご飯を嚙むことができず、消化が不十分になる

上手くかみ合わせができないので、ご飯を食べる事をやめてしまう

上の歯が下あごに刺さるまで伸びてしまう

その為、常にかじり枝を十分量入れておき歯をベストな状態に保つ必要があります。体重

1週間に1度、ケージの掃除をする際に体重測定をしています。

毎週体重を確認することで、体重減少などに早く気づけます。

健康管理の第一歩と捉えてください。糞尿

スナネズミの体調を見るためには、まず糞尿を確認します。

・うんちの大きさが小さすぎないか

・繋がっていないか

・繊維状のものが見えていないか

・粘液状のものがついていないか

・おしっこの色が濃過ぎないか

・おしっこのにおいが強くないか

齧歯類は腸内細菌の状態が生命活動に直結する為、常に注意をする必要があります。おしりが汚れていないか確認する

繰り返しになりますが、スナネズミを始め、齧歯類は腸内細菌が命です。

腸内細菌バランスが崩れ、悪玉菌が増えるとうんちの状態も悪くなり、おしりが汚れてきます。

この状態になったらTwitterなどで確認するよりも先にすぐに病院に行ってください。においを嗅ぐ

細菌感染などを起こし、耳の中が膿む可能性があります。その際、耳から「すえた様な嫌なにおい」(いつものスナと違うにおい)がします。

「いつものにおい」がどんなにおいなのか、普段から意識しておきましょう。

ちなみに、発情期もいつもと違うにおいがします。眼圧が上がっていないか

スナネズミを上から見た時、特に目を注意深く確認し、どちらかの目が飛び出ていないか(眼圧が高くなっていないか)を確認します。

明らかに目が飛び出している様であれば病院に行ってください。爪や手の甲などに傷がないか

毎日スナネズミをみていてもいつ出来たのかわからないような傷を発見する事があります。傷は感染症を引き起こす可能性があるので、体調に変化がないかなど注意深く観察しましょう。いつもと違う格好をしていないか

昔に飼っていた仔が、ココナッツシェルターの縁に顎を乗せて居ました。

最初はかわいいと微笑ましく見ていましたが、どうも様子がおかしいことに気づきました。獣医につれていくと、心肺機能が低下した結果、苦しくて上記の格好をしていた(呼吸しやすいように気道確保していた)事がわかりました。

愛くるしいと思える仕草が思わぬ赤信号の可能性もあります。鼻の色

肺に疾患などがありうまく呼吸ができない場合などは血液の赤みがなくなります。いつもは綺麗なピンク色だった鼻がくすんだ青っぽくなった場合は酸素が足りていない可能性もあります。

鼻の色だけで判断するのではなく、活動量低下や呼吸の浅さなどと同様に数ある指標の一つとして確認すると良いと思います。うくうくしていないか

伝わりづらいと思いますが、軽く体を跳ね上げさせるように(強引に例えるなら人間のしゃっくりに近い)その場に止っていることが多くなっていないか注意して下さい。経験的にですが、歳をとると呼吸器や心臓が弱る仔が多かったです。

特に若年期に気を付けている事

この項目で紹介するグッズは以下の楽天ROOMにまとめてあります。

楽天が必ずしも安いわけではないので、あくまでリストとしてご覧ください。

1.ご飯、お水

ごはんは共通の項目に記載してあるフードをあげています。

ただ、お迎えしたばかりの時や老齢期にはどの程度ごはんを食べているかを把握するためにあげた量を確認していました。(何粒あげているかをカウント)

同時に、水飲みから水を飲めているかの確認は以下の様に行っていました。

・WEBカメラで確認

・水のみに印をつけておき、水位が下がったら分かるようにする

もし水を飲んでいる様子がない場合はおしっこがまっ黄色で強いにおいがでているかを確認してください。

上記がYesであればあまり水分を取れていない事になるので、乾燥させない葉っぱなどをあげて水分を補給してください。

また、水飲みを口の近くまでもっていき、水が飲めるものであることを教えてあげるのも有効です。

2.家(ケージ)

可能な限り柵が少ないケージを選ぶのがおすすめです。まだ成獣になっていない仔が鉄の柵を囓った際、柵の強度に負けてしまい歯が曲がってしまった事がありました。

たまたま指を噛まれたときに歯形の位置がおかしかったので幸運にも気づきましたが、歯が曲がると当然食事が不自由になるので栄養が満足に取れずに短命になる可能性があります。かじり技をたくさんいれてあげても柵を噛んでしまう仔はやはりいますので注意が必要です。

ちなみに、柵を齧らない様に注意した後は結構すぐ(1ヶ月程度)で歯は戻りました。もちろん歯が曲がっている事がわかった直後に病院に行きました。

ただ、窓も何もない水槽の様なケージだと空気が滞留して匂いと熱が籠るので定期的に換気をしてあげると良いと思います。

各部屋をつなぐパイプにも注意が必要です。

成長するにつれ、いままではパイプの中ですれ違えていた2匹がすれ違えなくなります。そのため、長い一方通行の箇所は極力さけて、目的の場所に複数の方法を使ってたどり着けるように工夫しましょう。

まだ若いスナネズミはジャンプをしてケージの蓋にへばりつく可能性があります。

別の記事でも書きましたが、以下は知り合いの家での出来事です。

スナネズミがジャンプすれば届くくらいの位置に網状の天井があり、日常的にスナネズミはジャンプしその柵状の天井にへばりついていました。

ある日、知り合いが帰宅したところ、天井に手が引っかかったスナネズミが絶命していました。

この様な悲劇を起こさない為に、スナネズミが天井の柵に興味を持っていた場合は以下の写真の様に紙を張り付ける事で手が引っかからないように予防すると良いと思います。

テープなどで紙を止める事になると思いますが、その際にケージの内側にテープが来ないように気をつけてください。

テープがケージ内に落ちてスナネズミが食べてしまう可能性がある為です。

3.病院

特にペットショップからお迎えした直後は、可能な限り早く獣医で健康診断をうけましょう。

過去に1度、ペットショップからお迎えしてわずか数日で突然死してしまった子がいました。仕事の関係で週末しか獣医にいけなかったのですが、今でも後悔しています。(日曜日にお迎えし、翌週日曜日に獣医の予約をしていましたが前日の土曜日に突然死)

以降は基本的に半年に1度程度の健康診断を行いましょう。

ただ、距離的に獣医にいくのがスナネズミの負担になるようであればこの限りではありませんが、スナネズミの体調と獣医へ行く際のストレスを天秤にかけて判断をしましょう。

僕はこの葛藤が嫌だったので、信頼のおける獣医の徒歩10分以内に引っ越しをしました。

ただ、これは一般的な選択ではない(というかおそらく異常)と思っているので、自身ができるベストであればそれで良いと思います。

4.空調・温度管理

エアコン

24時間365日、エアコンは入れっぱなしです。

エアコンの設定温度は26度程度になっていますが、ケージの前に置いてある温度計表示は26.5~27.5度程度で、風が吹き抜けないように注意しています。

温度計を過信せず、スナ達の様子(ティッシュにくるまって寝ているか、おなかを出してねているかなど)、単頭/多頭飼いかなどで調整をしてください。

エアコンを入れっぱなしだと電気料金がすごい事になるので、電気料金を減らす事も検討してください。

基本的には人間が快適に暮らすことができる温度・湿度であれば大丈夫だと思いますが、常にスナネズミの様子を確認し暑そうだったり寒そうだったりした場合は室温を調整したりホットカーペットなどで適温を目指すようにしましょう。

温度管理

我が家の場合は、3つのケージを組み合わせており、万が一スナ達が暑かったり寒かったりした場合も逃げ場があるようにしてます。

真ん中の部屋にあるピンク色のマットはペットヒーターです。

もし寒ければ真ん中の部屋に移動してきますし、暑ければ右の部屋のティッシュのところでおなかを出して寝る事ができます。

ペットシート

ペットシートには色々な種類がありますが、我が家では同じシリーズを(買い替えながら)数年使い続けています。

株式会社カイテック(貝沼産業)のOEMで、「ユカペットLX」や「ほかほかマット」などの名称で販売されており、ユカペットLXの方がほかほかマットよりも3000円以上安い事もあります。

上記にも記載しましたが、電気代がとてもかかるので新電力に切り替えるなど電気代節約も検討してください。

5.その他

新しくお迎えした子はの場合、どんなかじり技を好むか分かりません。

最初はお金がかかるかもしれませんが、その子が好きなかじり枝を見つけてあげましょう。

我が家では接着剤を使っているものや、かじると金属が出てきたりするタイプは避けています。

以下のかじり技が適度な硬さ、壊しやすさで人気です。

また、コピー用紙を荒く丸めたものを入れてあげると、楽しそうにかじります。(歯を削る効果はありませんがストレス解消になる)

特に老齢期に気を付けている事

1.ご飯、お水

ごはん

4年半一緒に暮らした子は最後までよくご飯を食べる子でした。

しかし、高齢化が進んでくると自力でペレットなどのご飯を噛めなくなってきます。

その場合、乳鉢などでペレットをすりつぶし、お豆腐やヨーグルト、今まで嗜好性が高かったものを混ぜる事でご飯を食べやすくしてあげます。

一気にたくさんの量をスプーンに乗せてしまうと、食べるときに口の周りが汚れてかわいそうなので、ボール状に丸める、少量を複数回に分けるなどしましょう。

何度も書いていますが、適切なご飯を食べる事と腸内細菌維持が長生きの秘訣です。糞尿のチェックと合わせてしっかりとみてあげましょう。

ジュブナイル

急激な体重減少などがあった場合、栄養価が高いご飯をあげる必要があります。きめ細かい粉末状のごはんなので、ヨーグルトと混ぜることでとても優れた流動食になります。

また、ごはんのレパートリーが必要になった場合、既存のごはんに混ぜるなどの選択肢としても良いと思います。

元から粉末になっているご飯を購入する方法もありますが、年を取ってから新しいご飯を試すのは怖いので、我が家では今まで食べていたご飯を粉末にする方法を採用しています。

ご飯を粉末状にする時に便利なもの

今までは写真の様な乳鉢と乳棒でペレットをゴリゴリすりつぶしていました。

安価という意味では最適ですが、ペレットをすりつぶすのはかなり力が必要ですし、一気に大量に作ることが出来ないのが難点です。

なお、粉末にしたご飯は以下の様な密閉容器で保存します。

約1000円/個

手でペレットを粉末状にするのに対して、以下のようなコーヒーミルを使うと一瞬でペレットを粉末状にできるのでとても便利です。

年を取ったスナネズミ達は少量のご飯を何度も食べるので、意外と多くの粉末ご飯が必要になります。

約5500円

コーヒーミルでペレットを粉末にするのはとても手軽ですが、使用後に機械に残った細かい粉末を掃除するのに難儀します。

その為、以下のような充電式のブロワー(勢いよく空気が出るもの)を購入しておくと便利です。

約6300円

便利な小分け豆腐

我が家のスナネズミ達はみんなバナナやお豆腐が大好きだったので、粉末状にしたご飯とお豆腐と混ぜてあげる様にしています。

老齢期のスナネズミ達は少ない量を複数回数食べる様になるため、人間用の一丁だと大きすぎてしまい、使い切るまでにお豆腐が古くなってしまいます。

そこで、下記の様な小分けになっているお豆腐なら比較的無駄なく使う事が出来ます。

お水

お水もそれまで使っていた水飲みから飲めなくなる可能性もあります。

毎日水分をとれているかを確認し、水飲みの高さを変えて飲みやすくする、葉っぱなどから水分をとる事も検討してください。

2.家(ケージ)

若い時と違って、年を取るとパイプの上り下りも大変になります。

普段の様子を確認し、パイプの上り下りが辛そうであればより起伏の少ない組み方に変えてあげます。

1歳の時と3歳の時ではパイプの起伏(複雑さ)が全く異なります。

足が悪いスナネズミがいる時の部屋です。

部屋を連結するパイプをシンプルにしています。

牧草

牧草には収穫時期の違いからいくつか種類があります。

高齢になると足が悪くなるスナがいますが、結構な勢いで転倒する事があります。

その際、硬い牧草の茎が目に刺さってしまう可能性があります。

考えすぎかもしれませんが、起きてしまった時に後悔してもしきれないので、足が悪く転倒するスナがいる場合、我が家では硬い1番刈りではなく、柔らかい2番刈りや3番刈りに変更しています。

3.病院

スナネズミの具合が悪くなった時にすぐに診てもらえる獣医がいることはとても心強いと思います。

ただ、環境的に難しい場合もあります。

日々ノートをとっておく事で、久しぶりに獣医に行った際、より具体的な時期・症状を伝えることができるので的確な治療を受けることが出来ます。

4.空調・温度管理

若年期とほぼ同じ内容ですが、年をとっている分、より温度には気を付けてあげてください。

特に体力が低下しているときは体を温めてあげる事が鉄則ですので、その日の天候なども考慮して微調整をしてあげてください。

エアコン

24時間365日、エアコンは入れっぱなしです。

エアコンの設定温度は26度程度になっていますが、ケージの前に置いてある温度計表示は26.5~27.5度程度で、風が吹き抜けないように注意しています。

温度計を過信せず、スナ達の様子(ティッシュにくるまって寝ているか、おなかを出してねているかなど)、単頭/多頭飼いかなどで調整をしてください。

エアコンを入れっぱなしだと電気料金がすごい事になるので、電気料金を減らす事も検討してください。

基本的には人間が快適に暮らすことができる温度・湿度であれば大丈夫だと思いますが、常にスナネズミの様子を確認し暑そうだったり寒そうだったりした場合は室温を調整したりホットカーペットなどで適温を目指すようにしましょう。

温度管理

我が家の場合は、3つのケージを組み合わせており、万が一スナ達が暑かったり寒かったりした場合も逃げ場があるようにしてます。

真ん中の部屋にあるピンク色のマットはペットヒーターです。

もし寒ければ真ん中の部屋に移動してきますし、暑ければ右の部屋のティッシュのところでおなかを出して寝る事ができます。

ペットシート

ペットシートには色々な種類がありますが、我が家では同じシリーズを(買い替えながら)数年使い続けています。

株式会社カイテック(貝沼産業)のOEMで、「ユカペットLX」や「ほかほかマット」などの名称で販売されており、ユカペットLXの方がほかほかマットよりも3000円以上安い事もあります。

上記にも記載しましたが、電気代がとてもかかるので新電力に切り替えるなど電気代節約も検討してください。

5.その他

かじり木

年を取るとかじる力が衰え、いままで噛めていた木も噛めなくなる可能性があるので、様子を確認しながら念のため柔らか目のかじり木を探しておくと良いと思います。

また、この頃には体力的、斜頸などの理由で回し車を回すことも困難になる可能性があります。

その場合はコピー用紙などを丸めた紙を入れてあげることで運動を促しつつストレスを解消させてあげましょう。鼻の色

肺に疾患などがありうまく呼吸ができない場合などは血液の赤みがなくなります。いつもは綺麗なピンク色だった鼻がくすんだ青っぽくなった場合は酸素が足りていない可能性もあります。

鼻の色だけで判断するのではなく、活動量低下や呼吸の浅さなどと同様に数ある指標の一つとして確認すると良いと思います。足の力

手の上に乗せた時、スナネズミは後ろ足で掌を蹴り地面に降りようとします。その時の強さによってスナネズミの体調を推し量る事ができます。ご飯入れ

今まで普通に食べることが出来ていたごはん入れからご飯を取れなくなる事もあります。特に深いお皿の場合は注意が必要です。

なるべく浅くて滑らないお皿に変えてあげることで、足腰が弱くなった子でもご飯を食べる事が出来る様になります。

酸素ボックス

高齢になると、肺に水が溜まったり心臓が弱ったりという症状が出てくることがあります。

酸素供給が必要になった場合に備えて、以下のような選択肢があることを事前に知っておくと良いと思います。

日常的な観察

特に病気や体調が悪いスナネズミがいた場合、毎日そばで見守ってあげたいですが、現実的にはなかなか難しいと思います。

僕の場合も、リモートワークが多いならがも仕事をしている場所からだとすぐにスナネズミ達の状況がわかりません。

そこで、1個3000円程度のWEBカメラを複数使い、すぐにみんなの状況が分かるようにしています。

このカメラは真っ暗な状態でも使えますので(ナイトモード)、例えば夜中に音がしたとき「ああ、ご飯をたべているんだな」などの確認が行えますし、なにより年を取ると水飲みから水を飲めなくなる可能性があるので、このカメラを使って観察・録画を行う事が出来ます。

なお、このカメラはモーションセンサーがありますので、例えば「このエリアで動きがあった場合に録画する」などの設定も可能です。

我が家の場合は、僕が仕事をしている机の横にディスプレイアームを使ってiPadを固定し、以下の様に4台のカメラを見られるようにしています。

スナネズミが亡くなってしまった時に

残念ながらいつかはお別れの時が訪れます。

今まで一緒に暮らしてくれたかわいいスナネズミの為に、しっかりと送り出してあげましょう。

供養

一軒家などで近くに土葬できる場所があればその様な選択肢もあります。

どちらの方が良いなどではありませんが、我が家では以下の様にしています。

①お寺に予約の電話

②お寺が移動式火葬車(ペット用)を手配

③火葬中、火葬車の前でお経をあげてもらう

④卒塔婆を立ててペット用の納骨場に納めていただく火葬

一般的なペット霊園での火葬もありますが、移動式火葬車を手配するという選択肢もあります。

ペット用の移動式火葬車はネットで調べるといくつか候補が出てくると思います。(条例などに違反していたり悪徳な業者もいるようなので業者選定にはご注意ください)

我が家のケース(お寺が提携している業者を呼んでくれる)では、おおよそ15,000円程度です。

なお、移動式火葬車を推奨する意図はなく、あくまで我が家の実例を述べているだけですので、方法の是非については各自でご判断ください。天使のつばさ

夏場などは特に早めの埋葬が必要になりますが、仕事などの関係や火葬の予約ができないなどですぐに供養できない場合もあります。

以下の「天使のつばさ」を使う事で夏場などでも遺体をきれいな状態で維持することができ、そのまま火葬が可能です。

我が家では常にスナネズミの数分ストックしておく様にしています。

最近、大切な仔達とのお別れツイートを目にします。

— すなガジェ (@Suna_gadget) June 17, 2021

すぐに火葬が出来ず、亡くなった後まで辛い思いをさせたくないので、僕はこれを買い置きしています。

Amazonで「天使のつばさ」を検索すると出てきます。在庫切れなどで納期がかかる場合もありますので注意が必要です。#スナネズミ #gerbil pic.twitter.com/CFofg1UcKF

地震への備え

最近特に地震が多くなっています。

地震が起きた場合、スナネズミがいるケージを避難させることはもちろんですが、万が一、避難所などに避難する事を余儀なくされた場合、スナネズミのご飯やお水に苦労することになります。

そこで、我が家では人間用の防災セットにスナネズミグッズをいれる事に加え、「スナネズミ版 防災セット」を作成しています。

内訳としては以下の通りです。

このセットを大きめのバッグにいれてすぐに持ち運べるようにしています。

・ケージ

・ココナッツシェルター

・未開封のペレット2種類(いつものご飯)

・未開封の水飲み

・未開封のお菓子(とうふキューブ)

・未開封の乳酸菌

・未開封のティッシュ

・未開封のホッカイロ

・大きめのタオル

まとめ

結論の項目でも書きましたが、以下に注意しています。

・腸内細菌維持

・家(ケージ)

・運動、かじり枝

・空調

・日々の状態確認(毛並み、歯、糞尿、おしり、爪など)

・定期的な健康診断

スナネズミに限らず、動物を飼う為にはとても多くのお金がかかります。ペットショップで購入時の価格が安いからと安易に連れて帰らないようにしてください。

おそらく想像以上のお金が必要になるからです。

僕は「自分のところにいる子が世界で一番幸せだ」と胸を張って言える様に全力を尽くしています。

このnoteが、あなたとあなたの大切なスナネズミの役に立つことを願います。

お互い素晴らしいスナライフを!

いいなと思ったら応援しよう!