治療は不要、今より良くなるには? #7

臨床現場に出て間もなく、 歯周治療に取り組み始めました。

歯周病の原因は? 病態は? 診断法は? 治療法は? メインテナンスは?・・・・

闘う相手 「歯周病」とは何者か、 どうすれば打ち克つことができるのか、

一所懸命勉強していました。

先輩たちのような 「歯周病治療 のプロ」になリたい一心で。

開業後も、 様々なセミナーに参加して知識やテクニックを身につけ、

医院のシステムもアップグレードしていきました。

同時に、 歯周病は予想以上に手強い相手であることも 理解できるようになりました。

そんなある日、 私の医院にSさんが来院しました。

1928年生まれ 男性

初診時:63歳 定年退職後

S :「口の中全体をチェックして、今後のアドバイスをお願 いします」

私:「では拝見させて下さい。Sさん、むし歯も歯周病も大 きな問題はありませんね。

左上の前歯1本は、近い内に欠けてしまいそうですが、

それ以外、咬み合わせ、 顎関節や発音などにも異常はな いようです。

今の状態を維持できるように、 生活習慣にも気 をつけ て下さいね」

S :「・・・・・・・」

私:「いかがなさいました?」

S :「自分が病気じゃないことくらい分かっています。

治療は、やればやるほど悪くなるので最小限で良いん です。

悪くならないように、じゃなくて年々良くなって行く 方法をアドバイスして下さい」

私:「年々良くなるって言われても・・・・」

Sさんは 「患者さん」ではなかった のです。

「悪くならない」でも 「今の状態を 維持する」でもない。

「今より良くなる」ことを 希望される 「健康の依頼者」でした。

私はSさんの要望を叶えられない事に気付きました。

それ以前に、 Sさんの今が病気ではないことがわかっても、

健康度を判断する 基準をもっていませんでした。

そして、年々良くなって行く姿が想像できませんでした。

「歯周病治療のプロ」とは「病気の専門家」です。

当時の私は病気には詳しくても

「健康の素人」でした。

病院は病人が来る所です。

健康度を上げることを目的に来る所ではないのです。

そんな経験から、「正常値」であリ

治療目標の一つでもある

「健康歯肉」について注目するようになリました。

医学的、 病理学的に診査・診断するだけでなく、

患者さんの年齢、 職業、 家庭環境、 食習慣、 趣味や生活パタ ーン等、

“現代社会に生活する人間としてどうか?"

を診断する基準が必要になります。

「病気のプロ」というだけでは、 患者さんの健康度を上げていくことは出来ないと痛感しました。

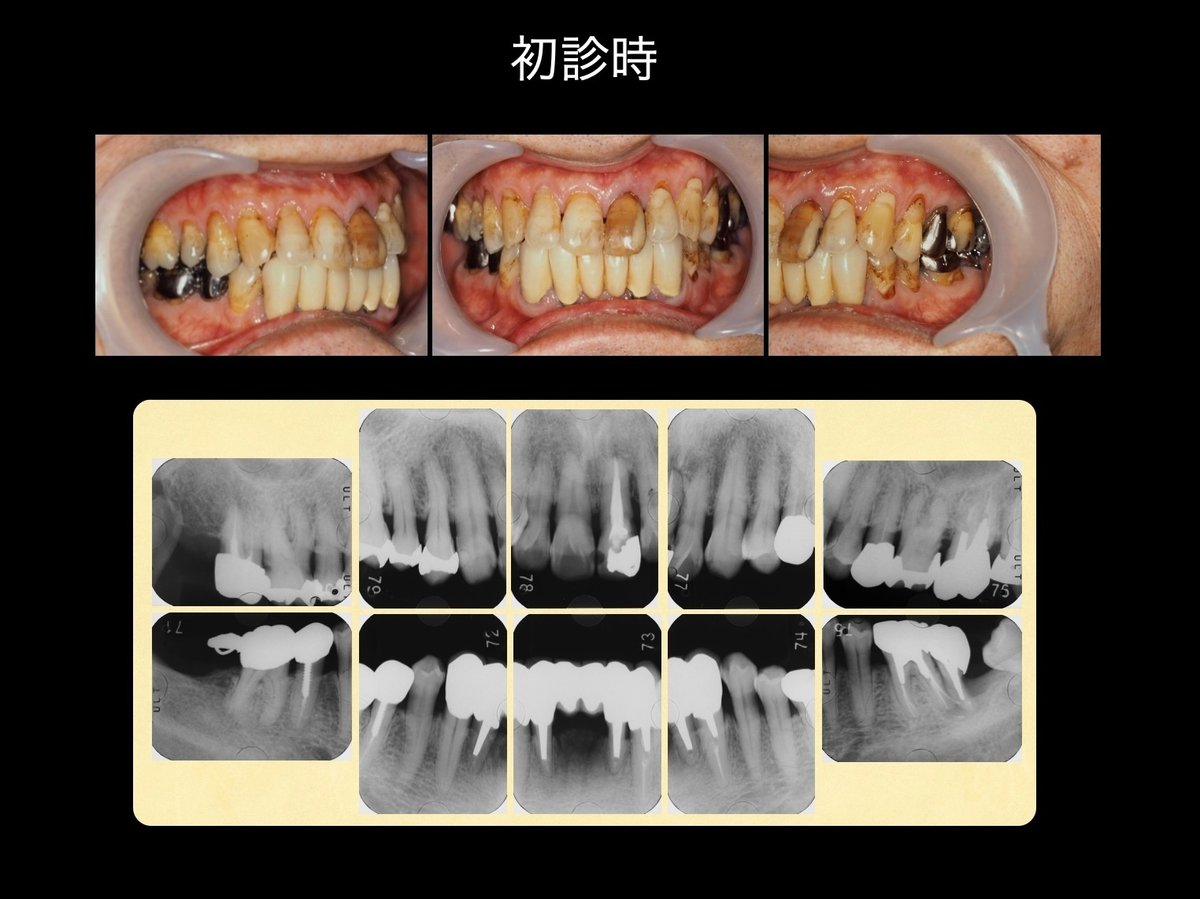

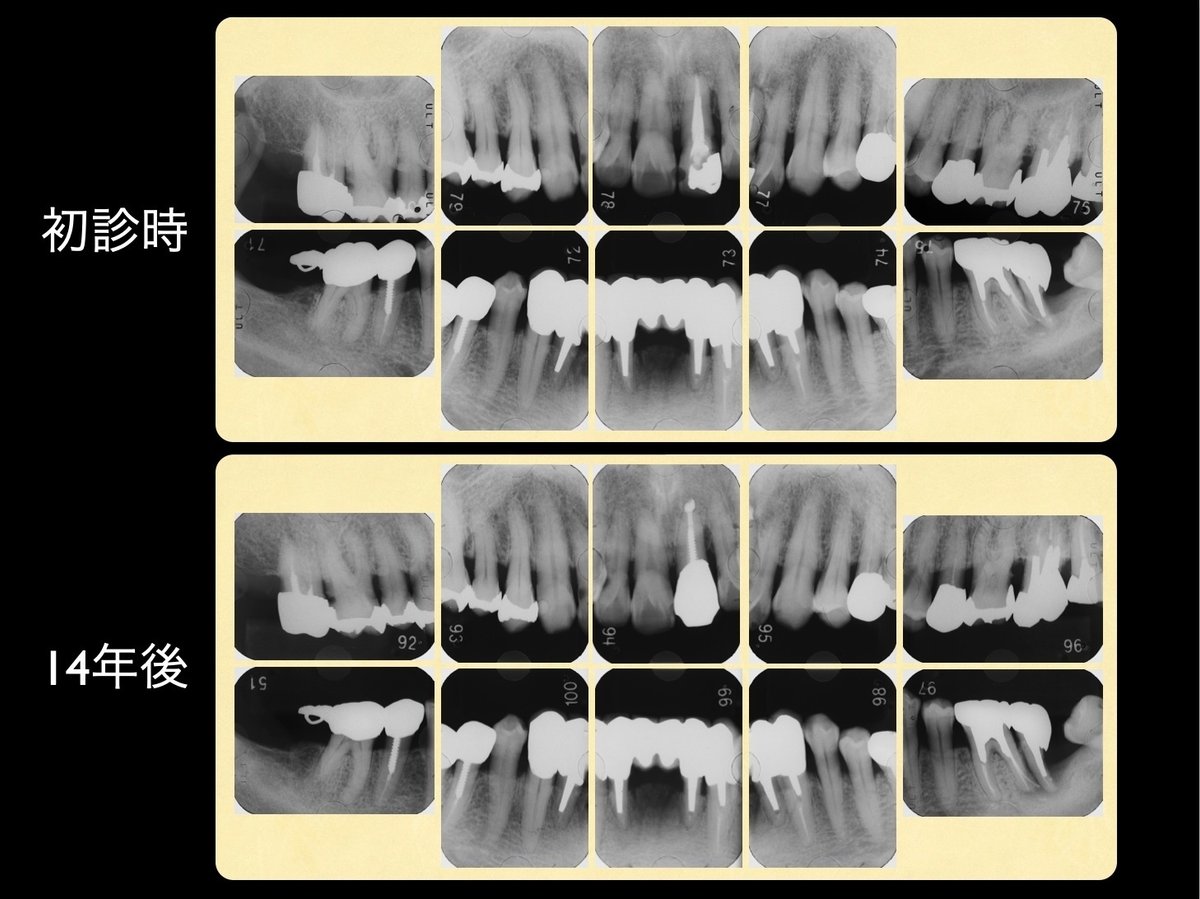

Sさんの初診時と14年の経過後を示します。

歯肉の色調、形態、表面性状は良くなっている。

14年後の方が若々しい。

観察していると、体調、精神状態と歯肉の状態の相関が感じられる。

なぜ14年かというと、残念なことに、14年後に不慮の事故でお亡くなりになってしまったのです。

もっと長くお付き合いしたかったと思っています。

この14年の間、治療は当初の予想通り、左上前歯1本だけ。

じゃあ他に何をやって来たの?

年々良くなるためには、何をどう変えていけば良いのか?

何が変わってはいけないのか?

等など、色々考えました。

毎日の「暮らし方」のベクトルが健康の方向に向いていること。

「暮らし方」には、心と体の状態が整っていることが重要。

中でも食事は日々「食べて健康になる」ことが大事。

しかし、知識と経験の少ない若手歯科医師には食事指導、栄養指導など不可能です。

そもそも、お医者さんでもなく、栄養士さんでも看護師さんでもない、青二才の田舎歯医者の栄養指導など誰が聞くものでしょうか。

そこで、まずは噛み方、食べ方について、口に入れる食べ物のサイズや硬さ等の物理的性状について調べてみることにしました。

ここは歯医者の出番です。

食事についてよく話を聞き、よく観察、記録して変化を見ます。

噛み方や食べ方、食べ物の性状は、加齢と共に変わっていくはず、あるいは変えていく必要があるのではないか?

と考え、片山の教えを思い返しながらSさんに接してきました。

歯科では栄養指導ではなく、営養指導。

栄養素指導ではなく、「営養」=「やりくり」という意味だ。

自然の歯の変化と比較して、金属やプラスチックの変化にズレが大きくなると、これを調整する。

噛み合わせ面の形や大きさだけではなく、膨らみ具合も変化させていく。

同時に、唾液の分泌量と性状(サラサラやネバネバなど)が関連していることにも注目。

もちろん、毎日のブラッシングについてもマイナーチェンジしていきます。

ブラッシング=細菌除去では不十分。

歯肉や舌、口唇、頬部の粘膜や筋肉などなど、

全体の血液循環を良くするためのブラッシングを優先して行います。

片山恒夫の教えを思い返しながら、

観察し、記録して、変化を見逃さないように注意し、

変化の理由・原因を追求しながら、

健康へのベクトルが下を向いてしまうことを防ぐ。

先手を打って、上向きに方向修正する。

「悪くなったらまたおいで」じゃなく、

「悪くならないようにリコールに応じてね」でもなく、

自ら健康の維持・増進のために歯科医院に来院するということが、本来の歯科医療の役割だと感じています。