【ゴッホと静物画〜伝統から革新へ〜】inSOMPO美術館レポート

直向きに絵画に向き合ったゴッホの探求を追う美術展

東京・新宿のSOMPO美術館にて、開催(2023年10月17日〜2024年1月21日)している「ゴッホと静物画〜伝統から革新へ〜」展にようやく見に行くことができました。

日本では、モネやルノワールと並んで人気の印象派時代の画家であるフィンセント・ヴィレム・ファン・ゴッホ。(実はファン・ゴッホまでが名字らしいです)

今回の美術展は、「静物画」を主題に、ゴッホの絵画の変化や他画家の作品と比較してゴッホの特徴を味わえる美術展です。

私はゴッホが好きなので、とても楽しめました!本記事ではゴッホの人生に迫りながら本展を振り返ります。

このnoteを読むと下記が分かります。

✔ ゴッホの半生(あらすじ) ※初見者向け

✔ 本展のゴッホの全作品 ※思い出し用にどうぞ

✔ ゴッホの各時期の背景

✔ ゴッホに影響を与えた画家の作品

目次は下記です。

そもそもゴッホってどんな人?

ゴッホはセンセーショナルなエピソードが多い画家です。

銃で自殺したという説や、自分の耳の下部を剃刀で切り落としたエピソードが有名ですね。一方で、どんな人生を歩んでいたのか知らない方も多いのではないでしょうか。まずはゴッホの画家になるまでの半生をまとめました。

27歳、画家として生きると決めるまで

1853年オランダにて。牧師(当時の一級職業)を輩出するエリート一家の長男としてゴッホは生まれます。ある日、ゴッホは、「自分が生まれる1年前の日付で、同じ名前が刻まれている墓石があること」を知ります。実はゴッホが生まれる1年前の同じ日に彼の兄が生まれて、すぐに亡くなっていたのです。

彼は、兄の名前が同名である事から 「私は兄の代わりなのか?私の存在意義は何か?」と悩んだそうです。また、子供の頃から癇癪持ちで怒りっぽく、親や家政婦にも問題児扱いされていました。

16歳で叔父が経営していたグーピル商会で、画商の仕事につきます。しかし、対人関係のトラブルや娼館通いの習慣のために、ハーグ支店を追い出され、ロンドン支店を経て、パリ本店に異動になります。しかし、そこでも無断欠勤や仕事放棄をしてしまい、23歳で解雇されます。(弟のテオも後に同じ商会に入りますが、彼は順当に活躍します)

職を失ったゴッホは、教師や書店店員を経験し、「貧乏な人たちの助けになりたい」と考え、貧民街で牧師の手伝いを始め、1877年の24歳のときに、聖職者になるため神学部の勉強をします。しかし、その難しさに挫折します。その後も諦めきれずに伝道師を目指し、一時期は伝道師の仮免許と給与をもらって活動できましたが、貧困街の住民と同じような見すぼらしい身なりで生活を続けるゴッホに対して伝道委員会は「常軌を逸した自罰的行動は伝道師の威厳を損なうものだ」とし、伝道師の仮免許をゴッホから剥奪します。

再び無職となった26歳のゴッホは、別の伝道師と共に鉱夫の家(ベルギーのクウェム)に住み、両親から支援を受けてデッサンを続けます。この状態を両親から「ニート状態」と認定され非難されます。

1880年、27歳のゴッホは絶望し、無銭状態で北フランスに放浪の旅に出ます。ようやく実家に戻ってきたときに、異常行動を問題視した父親に精神病院に入れられそうになり、再びクェエムの家に行きます。その頃からずっと文通をしていた弟テオがゴッホの生活費の援助をして、「画家になったらどうか」と薦め、ゴッホは画家を志します。

ここまで見ると、「ゴッホ≒社会不適合者」な印象が強いですね。しかし、貧民街での活動を見ていると「世に貢献したい」と思うゴッホの志はまともで純粋さを感じますし、彼の迷える姿は現代においては多くの人の共感を呼ぶのではないでしょうか。対人関係が苦手で感情もうまくコントロールできなかったゴッホ。

画商として満足に働くことができず、進学も挫折し、夢への道を閉ざされるところから画家としての人生は始まったといえます。

この可能性が閉ざされたという経験が、精神的にタフでない彼に「画家としての可能性を信じ続けること」への直向きさをもたらしたのかもしれません。

画家としてのゴッホの人生

ゴッホの画家としての人生は37歳で逝去するまでの10年間です。

この10年で彼は2,000の作品(油彩画860点、水彩画150点、素描1030点)を描きました。この油彩画860点のうち、190点が静物画です。

10年=3650日なので、油彩画だけでも4日に1枚書いている計算。彼がいかに絵画にのめり込んでいたのかが分かりますね。

「ゴッホと静物画」展の展示作品

今回のSOMPO美術館の展示では、エリアが3つに別れていて、「伝統」「花の静物画」「革新」と銘打っていました。画風や描く対象物で区切っていて、それはそれで比較しながら観ていくと味わい深いんですが、この記事ではあえて、時系列で記載していきます。

展示会に近い形で作品を見比べて振り返りたい方は Le yuseeさんの記事がわかりやすいです。

ハーグ期:1881年11月〜1886年2月

1881年、義理の従兄弟のアントン・マウフェから絵画を学ぶため、ゴッホはハーグ(オランダの都市)に滞在しました。オランダのハーグでこの頃描いていた画家たちをハーグ派と呼称し、「見たものの”印象”をそのまま書く」という特徴を持っています。ざっくりした傾向で言うと、全体的にやや薄暗い風景画などが多く描かれています。

アントン・マウフェはゴッホの基礎を作った師匠と言える存在でした。

しかし、ハーグ派の師であるアントン・マウフェと次第に意見が合わなくなったゴッホは、1883年〜1886年まで各地を転遷したり実家に一時帰省するなどして過ごします。

絵画の技術もハーグ派に限らず、様々な知見を吸収し、模索の時期が続きます。

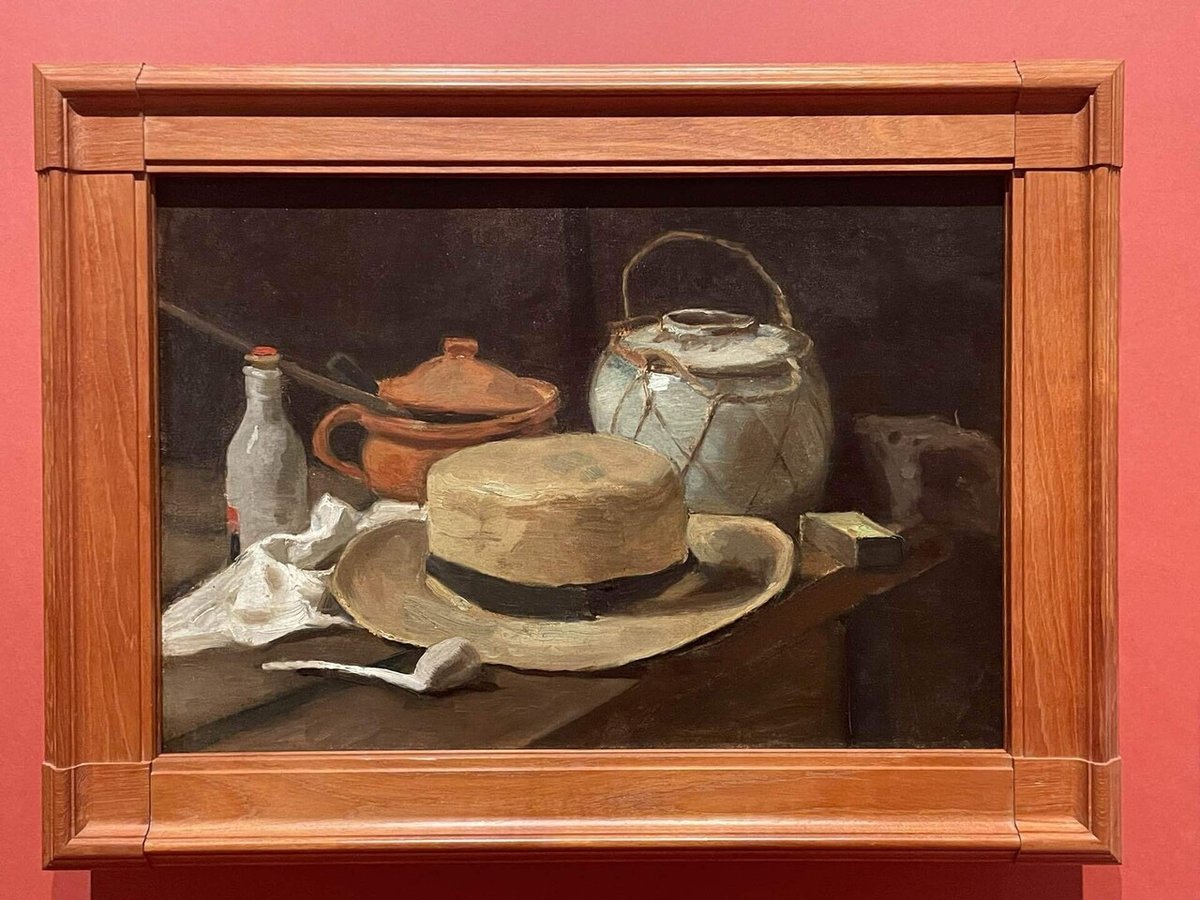

マルフェの指導を受けながら描いた最初期の作品。様々な雑貨が置かれており、多様な質感や色を描きつつ、全体の雰囲気は統一されています。日差しが差し込む屋内で描かれていますが全体的に薄暗い。

剥製のオオコウモリ。

1885年秋頃は果物の静物画を多く描きます。いずれも茶褐色や黒を基調として、繊細な光のタッチで果物や陶器の質感を表現しています。

絵がかなり暗く、他の壁が映り込んでしまっています。

本画像は別サイトから引用

パリ期:1886年3月〜1888年2月

依然、生活に困窮していたゴッホはふらっと弟のテオを頼ってパリへと移住しました。当時のパリは、モネやルノワールなどの旧印象派ではなく、新印象派が流行っており、ゴッホはそれらの絵画に出会います。これによって色彩と筆致が大胆なものに変化します。筆触分割や点描など印象派の技法を取り入れ、試行錯誤を重ねます。

またこの頃に日本の浮世絵を出会い、収集や模写を行っています。

本展とは関係ありませんが、このパリにいる時期にゴッホは、オランダ時代には描かなかった自画像を描き始めています。

推測ですが、「新しい自分のスタイルを確立しないとやばい!」と考えたのではないでしょうか。印象派のスターであるモネは南仏の海岸を歩き回り、ゴーギャンも東フランスのブルゴーニュを開拓していた。ゴッホも「パリ以外」に活路を求める必要性を感じ、新しい境地を模索する中で自画像を描いたのかもしれません。

このあたりから一気に画風が私好みになります。笑

パリ滞在中の2年間で、ゴッホは花の静物画を集中的に描いています。色の組み合わせが自由な花の題材は、色彩の研究にうってつけでした。またモデル代を必要とせず、売れる見込みもあった事も起因しています。この作品は全体的に厚く絵具を塗っていて、とてもパワフルな印象を与える絵です。特に花瓶の深いティールブルーや黒に近い背景が白や赤を引き立てています。個人的にガラス花瓶の表現がとても面白く、魅せられた作品の1つです。

どの花もしっかりと存在感があり、まず下の牡丹に目がいきます。その後、花瓶の薔薇の抽象的なタッチや白い花の精緻な描きを堪能できます。青の背景と花瓶が、白と赤の花弁をより映えさせており、花々が額の中でいきいきとしています。

描かれている花器は白い素焼きで群青色の花の絵が模様として描かれています。 黒い背景に映える花瓶です。

ゴッホが静物画を、とくに花の静物画を数多く描くようになるのは、パ リ滞在中(1886~1887年)のことです。ゴッホ自身も手紙のなかで、 1886年の夏は「花しか描かなかった」と語っています。モデル代の 不足という経済的な理由に加え、色彩の研究のために花の静物画 に取り組んでいたのです。《赤と白の花をいけた花瓶》は、パリ滞在 1年目にあたる1886年に描かれたもの。厚塗りの絵具や重々しい 色調は、印象派よりもモンティセリ(後述)の影響を感じます。

ゴッホは靴のみを描いた静物画は少なくとも7点制作しているようです。

石膏像のデッサンに力を容れていた時期のものと考えられます。

石膏の質感や重厚感が伝わってきてとても興味深い絵でした。

鮮やかな水色の花瓶に、様々な色の花がいけられており、色彩の探求をしていたことがうかがえる作品です。背景の細かいタッチは新印象派の点描的なタッチも見られますが、花瓶と花弁は重く絵具を塗っています。

パリで2点、髑髏を描いており、その内の1点です。

キャンヴァスではなく板に描かれた作品。三冊のタイトルはいずれも市井の人々の現実を描いた自然主義文学と判明しています。作品の裏面の板には日本製品の輸出販売会社の名前が漢字で記され、当時パリにいた34歳のゴッホの日本への興味関心がうかがえます。

1886〜87年、ゴッホはひまわりを繰り返し描いています。最初は複数の花の中にひまわりを、次第に風景画の中にひまわりを置いて描いています。単独で描き始めたのはパリ滞在2年目で、本作品は最初に描かれたものと考えられています。

アルル期:1888年3月〜1889年4月

都会になじまない田舎出身のゴッホは自分のスタイルの模索や都会から脱却するため、南フランスのアルルへと移住します。

またこの頃、弟テオの紹介で出会ったゴーギャンと「共同生活をしよう」とゴッホが持ちかけており、ようやく共同生活が叶おうとする頃、ゴーギャンを迎えるために、ひまわりの絵で部屋を飾ることを考えて、ひまわりの制作に着手しました。

この1888年にフランス南部のアルルに滞在しているころに、ゴッホの代表的な絵画で見られる鮮やかな作風に変化します。

一方で、2ヶ月の共同生活の中で互いに二人の関係性が悪化します。それぞれが強い個性を持ち、全く異なる制作習慣を持つ2人はそりが全く合わず、互いが互いをなじるような関係性に。ゴッホの絵の耳の形をゴーギャンが皮肉ったことがきっかけで口論になり、ゴッホは耳の下部を剃刀で切ってしまいます。

しかも、その耳を娼婦に「この品を大事にとっておいてくれ」と渡したこともあり、ゴッホは近隣の住民から異常者として忌避されるようになります。

こちらの絵は黄色を基調に静物画を描いた作品。いわば「ひまわりの連作」のプレリュード的作品とも言えます。レモンのごつごつした絵具の落とし方から机、レモン、籠、背景まで黄色を散りばめています。

1888年8月ゴッホは弟テオへの手紙で「大きなひまわり」を描いていると伝えています。黄色い背景のひまわりを元に、本作品は描かれており、同年8月に描かれた「ひまわり」はロンドン・ナショナル・ギャラリーに所蔵されいます。その作品と本作の違いは、背景と花のコントラスト(山吹色に近い黄色と薄いレモン色の背景)や、全体的に厚く塗られた絵具など、細かい点が異なっています。ちなみに、この絵は耳を切って退院したあとに書かれたひまわりです。

1888年12月にゴッホとゴーギャンは激しい対立、耳切り事件などが原因で共同生活に終止符を打ちます。ゴーギャンはアルルを離れ、ゴッホは精神病院に入院。数週間後、退院したゴッホが描いたとされるこの作品には、タマネギ、ロウソクと燭台、本やパイプなどゴーギャンと暮らしていた頃に描いた絵に登場したモチーフが並んでいます。個人的にとても好きな絵です。

サン=レミ・ド・プロヴァンス期:1889年5月〜1890年5月

1889年2月に近隣の住民30名から「オランダ人風景画家が精神能力に狂いをきたし、過度の飲酒で異常な興奮状態になり、住民、ことに婦女子に恐怖を与えている」と市長に請願書が提出されてしまいます。これをうけて、アルルの精神病院に強制入院し、1ヶ月間独房に閉じ込められたりします。その後、退院できることになりましたが、1人で生活することに不安を覚えたゴッホは、アルルから20km北東のサン=レミにある修道院の療養所に入所します。

異常行動を取っているゴッホを忌避する住民の気持ちはわかりますが、彼の人生はいつも人に非難されていて、めっちゃきついですね。

ちなみに、この頃からさらに独自の画風で、数々の名作――《アイリス》《星月夜》《二本の糸杉》《花咲くアーモンドの木の枝》《糸杉と星の見える道》を描きあげています。

サン=レミ=ド=プロヴァンスでの療養生活を終える頃、ゴッホは2店のアイリスを描いています。白ユリと並ぶ純潔の象徴として、アイリスは聖母マリアと共に数多く描かれてきました。ゴッホもアルルやサン=レミでアイリスを描いていますが、宗教的な理由よりも、ゴッホ自身が「互いに高め合う全く異なる補色の効果」と手紙に語ったように、黄と紫を対比させる色彩の試みとして描かれたと考えられます。画面右の垂れた花は、伝統的な花の静物画にも見られるものですが、《ひまわり》の構図にも共通しており、色の対比と共に《ひまわり》との関係をうかがわせる作品と言えます。

ゴッホが亡くなる数か月前に描かれたのが「アイリス」。カーマインとプルシアンブルーを合わせた紫の花束を鮮やかなレモン・イエローの背景に描き、対極にある色を互いに高め合う効果を狙ったとゴッホは語っています。

オーヴェル・シュル・オワーズ期:1890年5~7月

体調が回復したゴッホは、美術愛好家でもあるガシェ医師を印象派画家のピサロに紹介され、オーヴェル・シュルの農村に移り、療養生活を送ることになります。

ここでは穏やかな日々を送るものの7月27日に自身の胸を銃で撃ち、自殺を図ったとされています。その後、2日後に逝去。短い生涯を閉じました。

彼の生涯について詳しく知りたい方は下記も御覧ください

その他の作品

17世紀後半から18世紀にかけて、園芸技術の工場により花の種類は増加しました。フェルブリュッヘンの作品では、果物をふんだんに盛った鉢から春と夏の花々が添えられています。

果物の瑞々しさや、手前の薔薇などの淡色の花が透き通るような美しさの絵です。

モンティセリの共通点として、色彩や厚塗りなどがある。ゴッホはモンティセリを高く評価し、妹に向けた手紙でも「モンティセリは全て黄色、オレンジ、硫黄色で南フランスを描いた画家であり、南仏の色彩をきちんと見ていた」と評しています。その影響により、ゴッホは《ひまわり》を描く時に「背景、壺、花に至るまで黄色のひまわりの絵を描いた」としています。

印象派の代表的な画家であるピサロは、若い画家の面倒をよく見ていました。ゴッホの療養先のガシェ医師をゴッホの弟テオに紹介したのもピサロでした。ピサロは風景画が多く、1000点の作品のうち、静物画は20点で、花を描いた静物画は14点とされています。

1888年8月、「黄色い背景にひまわり」を描くに当たり、「マネのように筆の変化だけで筆の働きをみせるための努力をしている」とテオへの手紙で記しています。マネのように、同系色を重ねて画面を構成しようと考え、「ひまわりの黄色の表現」へと反映されています。

ロマン主義を代表する画家・ドラクロワの最初期の花の絵。 ゴッホは手紙の中で、ドラクロワの色彩に感銘を受けた事を綴っています。ゴッホの色彩豊かな絵画の中にドラクロワから受けた影響がうかがえます。

ゴッホがパリに移った1886年、「印象派展」の最終回が開かれました。ルノワールは既に印象派の巨匠として知られており、同世代の画家と区別するため、ルノワール、モネ、シスレー、ドガなどは『グラン・プールアヴァール(大通り)の画家』と呼んでいました画像ではわかりづらいが、ルノワールらしい、優しいニュアンスに包まれた絵です。

エミール・シェフネッケル(1851~1934年)はポスト印象派のフランス人画家。パリでデッサンの教師をしていた。ゴーギャンと親交があり、ゴッホ作品の初期収集家の一人でした。ゴーギャンとはお互いの子供の名付け親になっています。作風は、ゴッホとゴーギャンの画風を足して2で割って上品にした(綺麗にした)ような感じですが、ゴーギャンの影響が著しいです。

アネモネは、バラやダリアと並んで、ルノワールがもっとも好んで描いた花のひとつですふっくらとした量感と厚みを感じさせる描写がみられます。色彩についても、背景の青が画面の全体を引きしめつつ、花瓶の文様のコバルトブルーとともに、赤や薄紫に彩られた花の匂い立つような華やかさをいっそう引き立てています。

同じ構図の作品が2点、展示されていました。

撮影禁止作品のため 引用はこちらから

アルル滞在期に、ゴッホとの共同生活の際に描かれた作品。この後にゴッホは「耳切り事件」を起こしたが、この絵が大きな要因だとされているようです。作品は以前より使われていたクロワゾニスムの手法により、実物を描くのではなく、自らの内面で感じた景色を表現しています。

ゴッホが亡くなってから7年後にゴーギャンが描いた作品。1897年に最愛の娘を亡くし、自身も病や金銭面で悩まされ、12月には自殺未遂を起こしたゴーギャン。この作品は病が小康状態の時に鮮やかな花々がいけられた木製の鉢と果物を描いたとされています。

撮影禁止のため、こちらより引用。

1892年にアムステルダムで開かれた「ゴッホ展」の図録表紙です。1892年12月から1893年2月まで、オランダのアムステルダムでフィンセント・ファン・ゴッホの回顧展が開かれました。この展覧会は、前の年に亡くなったファン・ゴッホの弟テオの意志をテオの未亡人であるヨハンナが引き継いで企画したもので、87点の油彩と25点の素描が出品されました。監修はヨハンナと交流があったアムステルダム出身の画家リヒャルト・ロラン・ホルスト(1868年~1938年)が勤め、図録の表紙のデザインと序文の執筆も担当しました。ホルストは図録の表紙に萎れて首(花)を力なくうなだれるひまわりに、本来はキリストや聖人の頭上に描く光輪(ニンブス)を配し、「Vincent(フィセント)」の死に対する哀悼とその作品の崇高さを表現しました。ゴッホの象徴的絵画の「ひまわり」をモチーフに哀悼を示す光輪を置いたこの絵は情緒的でとてもおしゃれです。

モーリス・ド・ヴラマンク(1876-1958)は、ゴッホの影響を受けた代表的な画家のひとりです。1901年にフランスのパリで開催されたゴッホの回顧展で感銘を受け、「その日、父よりもゴッホを愛した」という言葉を残しています。1905年、ヴラマンクらゴッホの影響を受けた若手の画家たちが、チューブから絞り出した絵の具をそのまま用いたような作品群を発表、その強烈な色彩にちなんで、彼らは「フォーヴ(=「野獣」の意)」と呼ばれるようになりました。

ちなみにヴラマンクのもう1つの絵《花》がとても素晴らしかったのですが、撮影禁止で、かつ、web上で見つけられませんでした。ゴッホの大胆な筆致やマネの透明感が折り混ざった素晴らしい絵でした。またどこかでお目にかかりたいです。

最後に、私のお気に入り3作品の紹介。

美術展に行ったら必ず行う「最も気に入った絵画はどれか?」シリーズ。

今回は3作品を厳選しました。

1つ目、《皿とタマネギのある静物》

絵画の雰囲気がとても穏やかでゴッホらしくて好きです。好きなものを卓上に集めて、自分らしい筆致で描く彼の絵画に胸を打たれました。そのストーリーを知らずとも心に迫ってくる温かさがあります。

2つ目、《ひまわり》。

ロンドン・ナショナル・ギャラリーの「ひまわり」ほどの衝撃はありませんでしたが、やはり圧倒的な存在感です。机から瓶の描き方と花の描き方のコントラストが素晴らしく、まさに「ゴッホの絵」と言うにふさわしい絵です。ひまわりの持つ生命力を「黄色づくし」でここまで表現できているのは本当に素晴らしいと思います。

「皿とタマネギのある静物」と全く同時期に描かれているのは偶然でしょうか。

3つ目、《野牡丹とばらのある静物》

3つ目は正直かなり迷いました。あえて、この作品を選びます。最初は、正直「ゴッホなのか?」と思いましたが、牡丹と薔薇の存在感と色のコントラストが素晴らしく。惹きつけられました。マネや他の画家の花瓶の絵も大変すばらしいんですが、ゴッホがパリ移住までに描き続けた薄暗い絵の要素と、パリで研鑽した大胆な色使いと筆致の融合が見られ、才能が開花する直前のゴッホの躍動を感じます。

どの花もしっかりと存在感があり、まず下の牡丹に目がいきます。その後、花瓶の薔薇の抽象的なタッチや白い花の精緻な描きを堪能できます。青の背景と花瓶が、白と赤の花弁をより映えさせており、花々が額の中でいきいきとしています。

例によって今回も長くなりましたが通読いただいてありがとうございました。ではまた。