チェコの強制収容所で、14歳の少年たちが秘密裏に作った文化

『不自由』の中で暮らすこと。このコロナ禍で、以前よりもそのことについて思いを馳せる時間は増えてきた気がする。

たとえ衣食住に困る環境でなかったとしても、今いる場所から出られないことを不自由と感じる人がいる。衣食住に困る状況なら尚更深刻だ。

14歳やそこらの年齢で、親元を引き離され、限られた荷物で、場所で、食べものもろくに与えられない強制収容所に暮らした子供達が、かつてチェコのテレジンという街にいた。

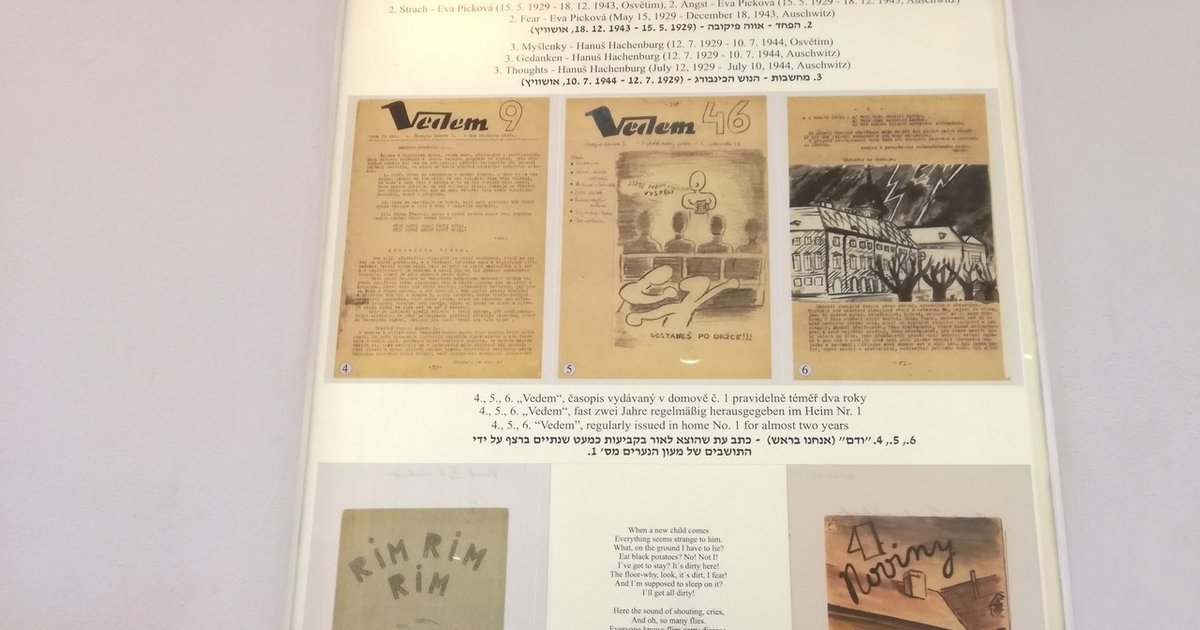

そしてこのテレジンでは、なんと、10−15歳の男の子たちが毎週発行していたという雑誌『VEDEM』が存在していたのだ。

劣悪な環境に置かれた自分の場所から思うことを綴ること、それを誰かに伝えて、思いを共有しあうこと。あるいは現実とは違うものを想像して世界を作ってしまうこと。

たとえば「書く」ことにはそういう力があったのだろうかと思わせてくれたのが、この本だ。

『テレジンの子どもたちから―ナチスに隠れて出された雑誌『VEDEM』より』林 幸子 著 (新評論、2000)

当時のテレジン内の状況や人々が置かれた生活について、生存者でVEDEMの発行者の一人でもあった人へのインタビューも交えて紹介されている貴重な資料となっている。筆者の林さんの思い、感銘を受けた点や強い思い入れがストレートに表されているのも、重い内容を読み進める上での指針になって、助けてくれる。

テレジンという街については、実際にこの場所を訪れた際の記録に書いています。

毎週こっそり発行されていた雑誌『VEDEM』

テレジンには、一見ふつうの街にも見えるような、街全体が収容所としての機能を果たしている『大要塞』があった。これは、その大要塞にある男子寮の中で起きた話。親元から引き離されテレジンに連れてこられた子も多いこの場所では、10-15才の子供達はそれぞれ男子・女子寮に入れられた。16歳以上は大人と一緒に労働者として扱われていた。

VEDEMは、男子寮の中でも年上なメンバー、13、14歳ほどの男の子が中心となって作られた。つまりは日本の学制でいう中学生くらいの男子が書いているのだ。1942年12月18日〜1944年6月頃まで、約1年半毎週金曜日に発行され、ページは全部で800ページにも及んだという。

金曜日の夜になるとテーブルの周りに集まり、VEDEMに記事を書いた人がそれぞれの自分の記事を読み、それをみんなが聞いて確認する。毎回発刊されるVEDEMは1冊のみで、読み終えられた冊子は編集長のギンツくんの枕元に置かれる。ギンツくんはじめ発行に携わった多くの子供がアウシュヴィッツで亡くなっている。

『VEDEM』に書くことが少年たちの気持ちを支えていたのだろうか

14歳。私はそんな年頃のとき、何をしていただろうか。

自身を振り返ってみても、10代の前半は、とにかく多感な時期だ。平和な日本に平凡に暮らした中学生だった私にも、目の前に起きることはいつも大事件だったし、労力を惜しまず遊んだし、恋もしていたし、友達とはしゃぎながら漫画を描いたりもしていた。

ただでさえ多感な年齢で、日々の思うことが何百も積み重なる彼らは、不自由な環境下にいながら、エッセイ、詩、ショートストーリー、ルポ、イラスト…とにかくさまざまな形で思いを表現している。それらは中学生とは到底思えないほどに早熟で、冷静な語り口で論理的に書かれた内容も多いが、ときに思わず感情がこぼれだすような表現も散見される。

彼らは想像力も創造力もたくましい。たとえば身近な人たちとの日常の一コマを、登場人物を「大統領」や「総理大臣」と置き換えた小説じたてのショートストーリーにしたり。彼らの暮らす寮の建物を、プラハの街中の場所に例えて名前をつけて呼んだりもしていた。彼らは強制収容所の中にいながらして、別の場所にいる想像を膨らませていもいた。

彼らの文章は、切実で悲劇的な訴えも混じりながら、特定のものを憎しみの対象としていない。彼らが戦っているのは、寒さや不衛生さや空腹、そして権利。彼らが枕元の30センチというスペースにのみ許された自由を奪われそうになることや、理不尽な状況を生み出した社会の仕組みや、人間の思考の構造へ疑問を投げかけたりする。

たとえば『偏見』について語る部分もとても印象的だ。

若者が場を主導するゲットーでは、お年寄りの存在が、ただ歳を取っているという理由だけでないがしろにされていた風潮があったようだ。その上で、ペペクくんという少年の記事を一部引用します。

テレジンでは、ドイツから来た老人が何人か暮らしているのです。彼らはゲットー内で、はっきり言えば敵の中で暮らしているのです。空腹、ひどい環境、病気、望郷は、ドイツから来た老人の不機嫌さや、イライラや、猜疑心や、喧嘩の原因となっています。(中略)

ポーランドのどこかで、君のお母さんが歳をとり、病気になり、お腹をすかし、孤独の中で君を思い出していると思ってください。

ドイツからの老人、病気でお腹をすかして孤独の中にいる老人を、僕たちは子どものころのように純粋で温かい目で見、少年時代の笑顔で元気付け、僕たちの男らしい力で支えましょう。

ペペク

ー『テレジンの子どもたちから―ナチスに隠れて出された雑誌『VEDEM』より』(新評論、2000)

とにかく、驚く。自身が虐げられ強制的に連れてこられたこの環境下において、なお、人を思いやっていることに。いや、むしろ虐げられているからこそなのだろうか。ドイツからの老人の苦しみを想像しようと促せるその視点が、なんと純粋なのだろうと。極限状態にあるはずの彼らが、どうしてその視点を持てるのかとも。

これを書いたペペクくんという少年も、その後自ら電流の流れる鉄線に向かって走り込み命を絶つこととなる…そのつらい末路も本書で明かされている。純粋で心やさしき少年たちの希望が、こんな形で潰されてしまった場面を目の前にしているような気分になる。VEDEMに書かれた文章からどんな思想を持っていたかが垣間見えるからこそ、酷い現実が浮き彫りになる。

文化と創作に支えられた彼らに希望をもらう

なかなか重い内容だから、手に取りづらいかもしれない。つらい歴史の詰まった本であることは事実なのだけれど。不思議とこの本には、励まされるのだ。きれいごとで済ませられることではない。だけど確実に彼らはそこで生きていて、身の回りの人から学んだ知識や、文化に励まされていた。そして自ら書いて、作り上げることが心の支えであったと思う。自分でもものづくりをしたり、文章を書いている端くれとしては、彼らのその生きる力に背中を押されるような気持ちにもなるし、一方で、立派すぎる彼らに顔向けができない、と赤面する気持ちにもなる。私の背中を大いに押してくれたチェコの少年たちに最敬礼をして、私もがんばります、と本を閉じた。

悲惨な現実の中で、彼らの思いが束ねられたVEDEMが残されたことは、本当に奇跡で、宝物のようなできごとだ。何人がどういう方法で命を落とした、という数字を知るよりも、彼らがどうやって生きていたかを知れる大事な大事な本。

ずいぶん前になりますが、インスタライブでこの本についてご紹介しました。Youtubeでアーカイブが見られます。私の紹介している内容は濃い一冊のほんの一部なので、本で読んで、彼らの心に触れてください。

いいなと思ったら応援しよう!