玉の間で勝ち越すには

目次

自己紹介兼はしがき

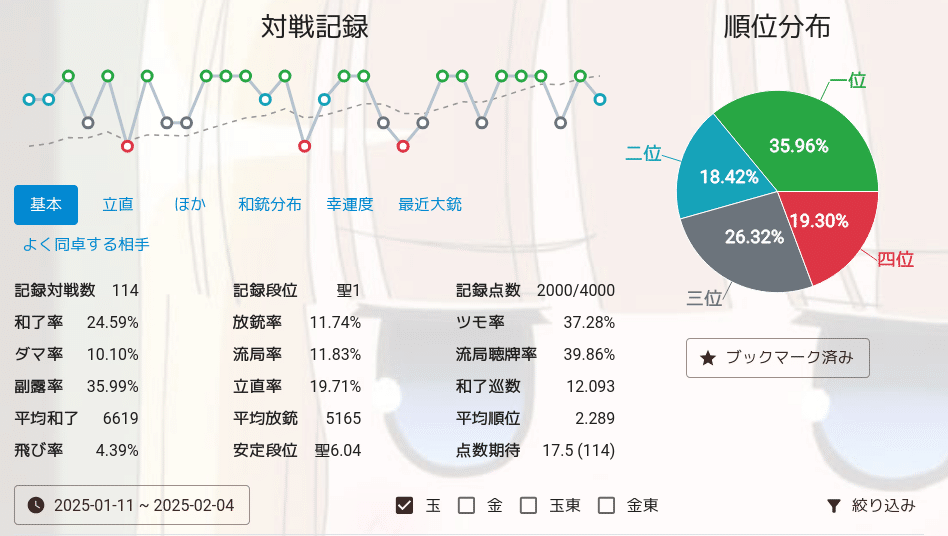

お久しぶりです。Suiです。やっと雀聖1になれました。復習も兼ねて、玉の間で勝ち越せる打ち方を言語化できればと思います。私視点の書き方になってしまう点はご了承ください。また金の間を抜けてきた人向けの記事となるのでもしわからない概念があれば、基礎の勉強をすることをおすすめします。

プロローグ

私は初心者から雀魂をはじめたので打つ間が変わるごとに停滞します。今回はこの表とともに私がどのような実力変化をしたかを追っていきます。

玉の間の洗礼(第1回豪1~2~1)

このグラフを見ればわかる通り、初めて豪1になったときは調子が良く、そのまま豪2までいけましたが、その後不調を引き傑3まで降段します。このときは「上ブレ」の状態であり、玉の間で勝ち越せる実力はなかったと記憶しています。そのため降段は妥当な結果です。金の間ですら勝ち越せるか怪しい自力だと思います。具体的には金の間のノリをそのまま玉の間に持っていた感じです。牌効率が怪しく、守備も下手な状態です。しかしボコボコにされてただけではなかったようです、、、

金の間の暴君(第2回傑3)

ここでは3日間、27荘で玉の間に戻ります。やはり金の間と玉の間にはかなり差があります。一番の差が、聴牌までの速さだと思います。金の間だと勝負を仕掛けてくる巡目が玉の間より2~3巡遅い印象があります。そのため、ある程度「牌効率」と「降り」を勉強すれば抜けられます。この頃の私は金の間の周りプレイヤーよりは牌効率に明るかったと思います。

副露率について触れますが25%は今の私からは考えられません。こんなに門前型ならば放銃率は7%前後でないと玉の間で勝ち越せる実力とは言えないと思います。金の間であれば容易に抜けられると思います。

1人目の師(第2回豪1~2)

この頃、どのようにすれば勝ち越せるか模索していました。主にYoutubeを漁っていました。強い人の言うことを参考にすればええやろの精神でひまじんひまさんの動画を参考にします。この方は牌譜やの歴代安定段位ランキングのランカーであり、かなりの実力者であるため、この人のYoutube内容を鵜呑みにしていました。この学習により、「押し引きの概念」を習得し始めます。

私はもともと攻め型のプレイヤーなので上記学習により、安定段位が聖2くらいになります。

2人目の師(豪2~聖1)

この頃、雀魂のDiscordサーバーに参加します。たまたま上ブレの期間で、連勝の道をギリギリ獲得できず悔しすぎて牌譜検討をお願いしました。そーなのかさんが丁寧に引き受けてくださり、その後も時々牌譜検討をお願いするようになります。親切で聡明な方が多く勉強になることが多いです。

このサーバーで、「安牌を抱えすぎで速度が明確に落ちている」と指摘いただき、それ以降安牌を抱えないようにします。今まで安牌を抱えないといけない宗教に属していたようなものですからはじめは心配で仕方ありませんでした。しかし東風の牌譜検討をお願いしたときに次なる恩師に出会い、”最強”の打ち方を知ることとなります。その打ち方こそ

「「「がおー打法です」」」

Discordサーバーに魔王KUUGENというVtuberがいました。彼?彼女?(メタ的な発言を控えるため、以降「彼女」と記述)に東風戦の牌譜検討をしていただき、そこで安牌抱えの”良い”塩梅を教えてもらいます。ここからは私なりのがおー打法の解釈について述べていきます。名前が同一だとややこしいため、「すいすい打法」とKUUGEN様から預かった名を使います。

すいすい打法

この打ち方は、「最大限攻めて、最低限の守備力を担保する打ち方」です。特徴としては

和了率22%以上

放銃率12%以下

和了平均巡数12.2以下

副露率33~36%

立直と副露からの和了が多くダマが少ない

1位率と3位率が高い

となります。

1.配牌の終着点を予想せよ

いくつか例を紹介します。まずは簡単な場合です。

この手配の最終形は

立直平和(+ツモ+裏)→7800~

親の20符4翻

にしたいですね。

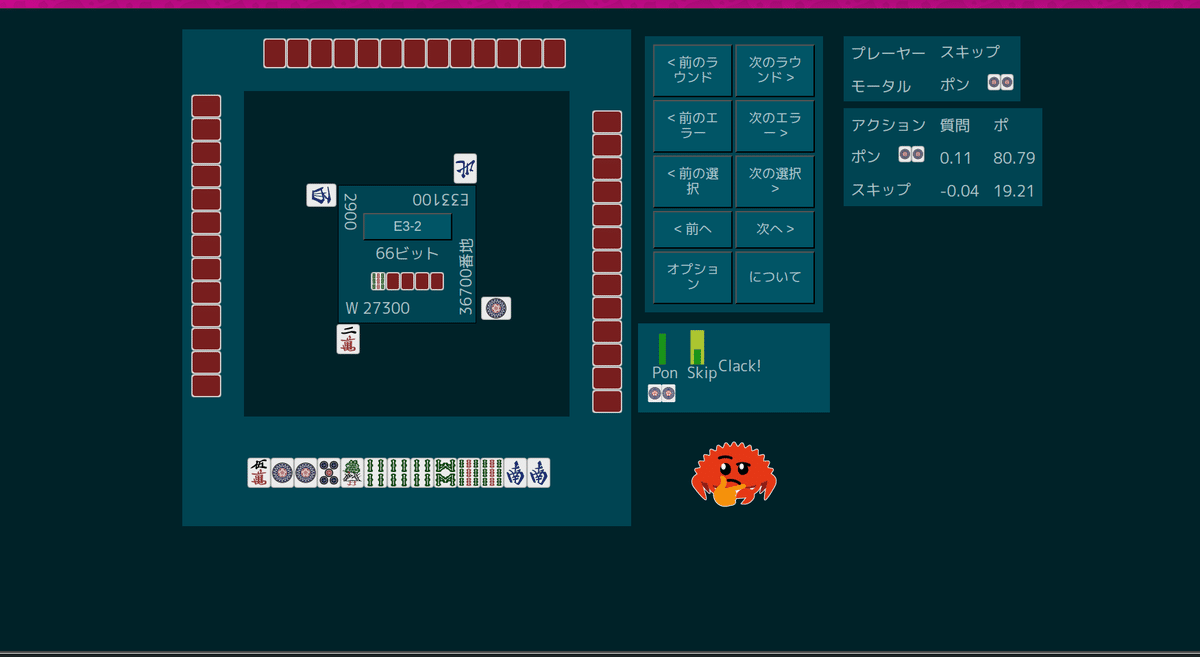

AIを使っていて満貫への執着がすごく強いことに気づきました。(誰でもできる発見)

4翻を目指すゲームです。

続いてこちら

バラバラですが、

字牌たくさん

ピンズ染、、?

優秀な6m、4s

より

混一色ドラ役 12000~

立直平和ドラ (+α) 3900~

のどちらかを目指します。

大切なことは

どうしたいかを考えながら打つ

3翻以上へ執着する

3翻以上にならない鳴きは絶対に一番に聴牌できる自信がないならしないほうが良い

2.副露タイミング

・平和タンヤオ路線から鳴く場合

周りの速度と打点を予測する必要があります。

一向聴のとき

打点が3900または7700ないなら、山が残り12枚くらいまで、または残り2~3枚までは鳴きません。

三向聴以上

周りが鳴き始めたなら、自分の打点が3900以上または出やすい良型に限り鳴きます。それ以外は鳴かないほうが良い場合が多いです。

・染めの場合

守備力があるため基本的に1枚目から鳴いていきます。

・縦の手の場合

役牌あり

基本的に鳴き

役牌なし

四対子以上

鳴き

四対子未満

優秀なポン材のときのみ鳴き

3.安牌について

安牌は牌効率が落ちる場合は持ちません。

はじめは、

役のつかない字牌

役あり字牌を1~3種類がもちながら、4や6をもつ1や9

字牌を1~2種類持ちながら、孤立牌または余剰牌の1や9(役あり字牌の方が1,9より価値が高いです)

重ならなかった役あり字牌

と進行します。

守備力を担保するために、使うブロックを選択するときは他家の河にある牌と同じブロックを選択します。なぜなら他家がそのブロックを持っている可能性が低いからです。

孤立牌の7mや4sとの価値比較は難しいところ

4.相手を流せ、圧をかけろ

豪1とそれ以上の違いとして”圧”の違いがあると思います。先制立直をしたときに、安全牌を出しながらまわる、一向聴なら聴牌を入れて相手の和了を潰すことが重要です。

実際、豪1が3人いるような卓だと私は自由に立直します。なぜならベタ降りしてくれるからです。(とてもはやい立直は強い人でも降りますが)

雀聖が多い卓だとダマがかなり増えます。また立直をかけた後、副露が入るのは日常茶飯事です。「自分が放銃しない」ことはもちろん大切ですが、リスクを多少負ってでも、「相手を流す」方が単純に局収支が良いということです。

例えば、立直1家、鳴いて断么九1000点の一向聴、鳴ける牌が出ました。放銃率が5%の牌なら鳴いて聴牌を入れたほうが良いです。

まとめ

他にも書くべき内容はあると思いますが、よく話されているものが多いと感じたのでここには書きません。(気が向いたら追記する可能性はあります)

現代になり渡辺太プロのような攻撃型麻雀が頭角を表しつつあります。AIの普及により、期待値の最大化に対する答えが明確になりました。今までは「強さ」の基準がハッキリしていなかった麻雀に、ある種の答えがあたえられたのではないかと考えています。まだまだ研究しがいがありそうですが、流石に色々とやらないといけないことが溜まっているので、時間ができたら魂天を目指そうと思います。

最後までご覧いただきありがとうございました。