第2回:孤立無援のコンサルタント?

孤独な闘い:信頼と試練の記録

2017年、私はN飲料㈱とコンサルタント契約を締結しました。

契約はK機材㈱を通じて結ばれたもので、設備診断や運転管理の指導、費用削減の提案など、様々な課題が与えられました。私は、これら一つ一つの課題を個別に解決していくのではなく、排水処理の安定性と効率性を総合的に評価することを念頭に調査を進めることにしました。

新担当者:A係長との出会い

現場では、新任のA係長が私の対応をしてくれることになりました。

彼は本来、電気が専門で、この部署を希望していなかったとのことでした。そのためか、排水処理の仕事に対する熱意はあまり感じられず、どこか職務への抵抗感を抱えているようにも見えました。しかし、彼は誠実で真面目な人でした。

A係長は、私に管理記録を共有してくれました。おそらく、上司からは「見せるな」と言われていたのでしょう。しかし、その行動が古参社員に知られると、彼は厳しく叱責され、なんと頭をはたかれることさえあったそうです。他の同僚は皆、沈黙し、彼を孤立させ、彼のストレスを増大させていました。

私はこのような状況を深刻に受け止め、A係長が不当な扱いを受けていることをO常務に伝えるべきか、K機材㈱のK次長に相談しました。しかし、このことが結果的にA係長の心を完全に折ってしまうことになりました。ある日、私との電話のやり取りを見咎められ、彼の携帯電話が取り上げられる事件が発生したのです。この一件を境に、A係長は窓口から外され、他の社員が対応することになりました。

なぜ技術部はこれほどまでに私を拒絶するのでしょうか?私にはまったく理解できませんでした。

情報収集の継続:光明を見出す

窓口の変更により、現場での情報収集は一層難しいものになりました。しかし、コンサル契約と並行して行っていた「活性汚泥の検鏡試験」が、良い情報源となりました。

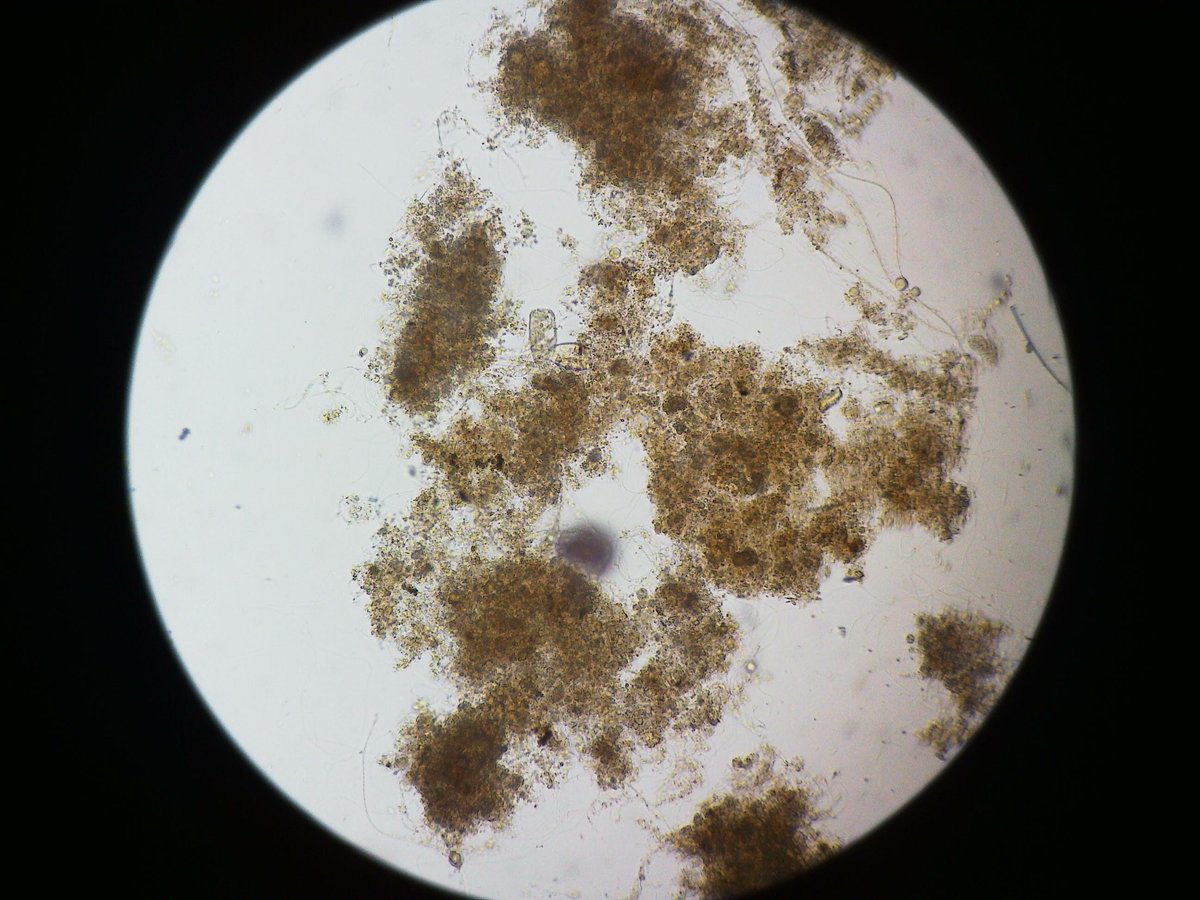

月2回の訪問に加え、毎週火曜日に冷蔵で送られてくる活性汚泥を観察し、画像を撮影、報告書を作成しました。この継続的な観察が、後に現場の低負荷状態を示す証拠となるのです。

1年半の成果と大きな壁:低負荷運転の発見

訪問時の現場観察と検鏡試験を1年半続けた結果、私は「低負荷によるフロック解体が処理の不安定さを招いている」と結論付けました。フロック解体により、沈降性が低下し、処理水のSS(浮遊物質量)が増加していることをデータで示しました。これは、排水処理を安定化させるための重要な発見でした。

しかし、技術部はこの見解に強く反発しました。彼らは、フロック解体の原因は高負荷にあると考えていたのです。長年の経験と慣例に基づく彼らの主張は固く、議論は平行線をたどることになりました。

技術部の背景

技術部は20年以上にわたり排水処理を担当し、地域住民とのトラブルを乗り越えながら、現在の処理体制を築き上げてきました。特に、最終的な水質を左右する「凝集沈殿処理」には強いこだわりを持つようです。長年の経験と実績に基づく彼らの自信とプライドは、容易に揺るがすことはできないでしょう。

彼らは、「溶存酸素第一主義」とも言うべき考え方のもと、酸素供給を重視してきました。しかし、私の調査の結果、過剰な酸素供給がフロックの解体を招き、処理の不安定化につながっていることが明らかになりました。特に、週末の流入水量が少ない時間帯にも酸素供給を続けることで、微生物の「内生呼吸」によるフロック解体が促進され、MLSS濃度の低下を招いていました。

注釈:

・活性汚泥の検鏡試験: 排水処理に使われる活性汚泥を顕微鏡で観察し、微

生物の状態などを調べる試験。

・フロック解体: 活性汚泥中の微生物の塊(フロック)がバラバラになって

しまう現象。処理水の濁りの原因となる。

・SS(浮遊物質量): 水中に浮遊している固体の量の指標。水質汚濁の程度

を表す。

・MLSS(混合液浮遊物質量): 活性汚泥法において、曝気槽内の活性汚泥混

合液に含まれる浮遊物質の濃度。排水処理現場では一般的に微生物量とし

て捉えられている。