30 文武両道 高田文夫

2017年11月1日夜──。

浅草東洋館(旧浅草フランス座)にて、水道橋博士トークショウ『ザ☆フランス座4』が開催された。

段取りではボクが30分漫談をした後、ゲストとして呼び込む流れだったが冒頭から客前でマイクアピールした。

「先生! 今日は一分一秒でも長くライブを共にしたいので、最初から一緒に舞台に居て下さい!」

観客が万雷の拍手に包まれると、その迎え手に絆され予定より早く高田文夫先生が登場した。

今年旗揚げした、このトークライブシリーズはビートたけしの揺籃の地、浅草フランス座を本拠地として、いつか殿と同じ舞台に立つことを目標にしている。

前回は、たけしのニセモノ・松村邦洋が、そして今回は、たけしの盟友・高田文夫先生を招聘し、ビートたけし本人が登場するまでカウントダウンを数える展開だ。

「高田先生」は放送作家の〝先生〟だけではなく、ボクにとって舞台の〝先生〟であり、漫才師・浅草キッドの育ての親だ。

ちなみにボクは我が子に「たけし」と「文夫」の2人の名前を継がせる「文武両道」の夢を持っていたが実際に親となり、長男を「武」、長女を「文」と名付けることができた。

「ビートたけしと高田文夫」──。

1981年に始まった木曜深夜1時のニッポン放送『ビートたけしのオールナイトニッポン』の速射砲トークとバカ笑いの合いの手によって深夜放送の概念は一変した。その〝毒電波〟は、ボクを高校留年の躓きから解放し、大学進学を口実に上京してビートたけしの弟子になるという人生照準を与えてくれた。

生放送終わりの深夜3時、有楽町の局前で出待ちと土下座を続け、7ヶ月後、ようやく弟子入りが叶った。上京から4年後の出来事だった。

入団後は軍団の先輩の付き人としてテレビ局通いの激務が続いたが、

舞台の芸が学べなくなる危機感から「浅草のフランス座へ行かせて下さい!」と殿に直訴した。

「ここにしばらく居れば芸人のイイ匂いがつくからよ」という殿の口添えもあり、数々の喜劇人を輩出した伝説のストリップ小屋・浅草フランス座に預けられた。

結局、住み込み修行は1年に満たなかったが、ここで娑婆っ気を抜かれド素人から板に立つプロフェッショナルとしての覚悟、芸人の臭気が擦り込まれた。

ストリップ小屋を出てボクと玉袋が「浅草キッド」というコンビ名で漫才を始めた頃、東京には当時マセキ芸能社に所属していた「笑組」の他には目ぼしい若手コンビがいなかったことも幸いしてコンテスト荒らしとして連戦連勝。テレビ朝日『ザ・テレビ演芸』に出演すると、連勝街道を驀進した。

そして迎えた勝ち抜き最終週、10週目の相手は、1978年NHK新人漫才コンクールで、その年、確実にタイトルを獲ると言われていたツービートを奇跡の番狂わせで倒した、東京丸・京平。

この師匠の因縁の相手を、見事、弟子の我々が、審査員票5対0のストレートで下した。

この段階で高田先生の〝大目玉の御眼鏡〟に適い、たけし軍団初の本格的漫才コンビとして認知された。

ちょうど高田先生も立川談志の命により、東京の若手芸人を束ねている最中で事務所の枠を超え、落語家、漫才師、色物、コント師など老若男女入り乱れた大交流組織「関東高田組」を旗揚げしたばかりだった。

この頃からお笑いライブが全盛となり浅草キッドは春風亭昇太や立川ボーイズ(談春・志らく)など、現在ではすっかり大立者に出世した芸人たちと切磋琢磨の時を過ごした。

そして1997年から新宿の紀伊国屋サザンシアターの檜舞台で『我らの高田〝笑〟学校』なる定期ライブが開催されるようになった。

校長、つまり席亭は高田先生。我々は、この舞台を漫才師として本腰を入れる本場所に位置づけ、20年間に渡ってトリを務め、毎回30分を越える新ネタを下ろし続けた。

しかし、その屋台骨が崩れたのは2009年のことだった。

レギュラーメンバーであった松村邦洋が東京マラソン出場中、心肺停止で倒れた。

そんな松村の臨死体験と回復をネタにしていた高田先生もなんと2012年、心肺停止に陥った。2週間生死を彷徨い、70日間を集中治療室で過ごし、現場復帰を果たすまで七ヶ月を要した。

以降、両人は、女子バドミントンの方じゃない「高・松ペア」を名乗り、出囃子はトンチを利かせて桑江知子の『私のハートはストップモーション』となった。

我々は高田先生と松村と若き日に何度もライブを共にしてきた。

それだけに臨死体験からカムバックしたふたりと再び同じ舞台に立つと、日常を超えたライブ芸人特有のゾーンに入る。

ステージで観客によって生かされるのが芸人であり、その職業的使命感を満たされた時の達成感、多幸感を、より身に沁みて感じ入るのだ。

『ザ☆フランス座』では、この日のために「高田文夫年表」を制作し無料配布した。20万字を超える過剰な年表を手渡すと、高田先生は大きい瞳をさらに見開いて破顔した。

「スゴイなア、有り難いヨ、うん。でも字が小さ過ぎ。読めないよオ〜この老眼殺し!クックック」

当然本番でも年表を軸にトークを展開する。

「先生は現在69歳。沢田研二さんと生年月日が同じなんですよね?」

「そう、昭和23年6月25日!ジュリーは『TOKIO』のパラシュートが凄かっただろ?あれを俺が観て、フジテレビに『あの衣装借りて、タケちゃんマンやろう』って企画して、脚本書いたんだよ!」

「これはあまり知られてない話ですよね。その殿も古希になりました」

「タケちゃんは一つ年上なの。俺は69。こっちがホントの浅草六区!」

当意即妙な受け答えに会場が沸く。老いてなお盛ん、ロックな人生を送っている高田先生に関東お笑い人との華麗なる現場交遊録を語ってもらったのだが、なかでも永六輔との交流は白眉だった。

高田先生は大学時代、放送作家を志し、当時、飛ぶ鳥を落とす勢いの永六輔に弟子志願の手紙を出すが、返事には「師匠なし弟子なしで来ました。友だちならなりましょう」とあった。

やがて放送作家・高田〝ギョロ目〟文夫として、漫才ブームと共に、自力で売れ始めると、今度は永六輔から手紙が送られてきた。そこにはこう綴られていたという。

「今からでも遅くありません。弟子になって下さい」

そして月日は流れ、高田先生が大病に倒れ、永六輔もパーキンソン病で車椅子生活に。そこでふたりは再会し、一緒にトークライブを始める。

タイトルは「横を向いて歩こう〜パーキンソンvs心肺停止~〜」だ。

2016年の七夕に永六輔が永眠。

そして一周忌を終えた今年7月、突然、永六輔の孫が先生を訪ねてきた。

なんでも東大を休学して祖父の逸話を本にまとめ上梓したという。その青い行動力を高田先生もひと目で気に入り、彼を酒席に誘う。

「キミは将来、何になりたいの?」

「人気者の作家になりたいです!なので箔をつけるために、ぼくを高田さんの弟子にしてください!」

弱冠20歳の永六輔の孫は屈託なく答えると、高田先生は、そのやりとりの最後に一言、申し添えた。

「友だちならなりましょう!」

一気呵成に語った、このサゲに、超満員の客席から東洋館が揺れるほどの笑いが起きた。

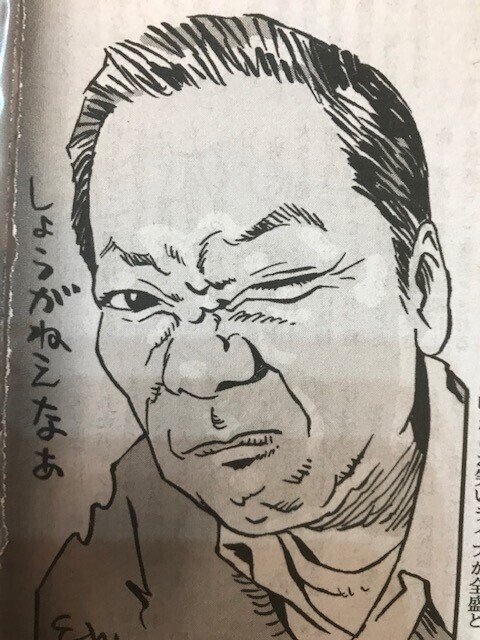

(イラスト・江口寿史)

【その後のはなし】

芸人が文章を書くことへの不安や迷いは、毎回、このシリーズで書いてきたが、その逡巡を吹っ切れさせてくれたのは、何度も書いていることだが、故・立川談志だ。そして、高田文夫先生もボクを文の世界へいざなった「師匠」のひとりだ。

この『藝人春秋2』を読み『小説現代』の連載コラム『芸能さんぽ』の「オールナイト文春を検証する」と題された回でこんな風に書いてくれた。

追伸 余談ですが、書き留めておきます。

演じつつ、物を書かなきゃいられなくなった芸人の系譜は、‹言文一致›を果たした明治の三遊亭円朝。そして、インテリ古川緑波。活弁から漫談、著述にラジオ・徳川夢声。その流れを汲んでの立川談志、そして水道橋博士になろうかと思われます。

この錚々たる先人に名を連ねる「恍惚と不安」ふたつ我にありだが、

この一文があるからこそ、この本を書き終えることが出来たのだ。

古川緑波のように書き留めておかなければならない情熱も業もボクにもあるのだから。

2017年11月1日の日記です。

LIVE当日の写真や出囃子映像、感想まで楽しめます。是非、読んで下さい。

いいなと思ったら応援しよう!