『命懸けの虚構〜聞書・百瀬博教一代』#17

裕次郎との別れ

博教は自分が下獄する前に、どうしても裕次郎に会いたかった。

会って一言でもお詫びが言いたかったのだ。

昭和43年の12月の末、「週刊平凡」の編集長・木滑良久氏のはからいでハワイヘ旅立つ前の裕次郎と羽田空港の一階食堂で会った。

もちろん、博教は全国指名手配の逃亡者なので、公の席で彼を見送ることは出来なかった。

事あれば裕次郎の身を護ろうと思って持っていた「道具」だったが、それが裕次郎をはじめ周りの人達にまで迷惑をかけてしまい、いつか直接、詫びを言いたかったが、この日までどうにも会うことが出来なかった。

博教が先に着いて薄暗いレストランで待っていると、裕次郎は一人でやって来た。

博教と目が合うと一瞬立ち止った。

それから再び歩き出し「元気か」と言って博教の頭に右手をのせた。

「ハイ」と答えると、

「じゃあ行ってくる。帰って来たら市川の家へ電話するからな」と言った。

込み上げる思いと話したいことは山のようにあった。

しかし、女の従業員が皿を持って来て、そこへ裕次郎にサインをせがんだ。

「ごめんなさい。飛行機に遅れそうなんで」

裕次郎は、そう言うと、再び私の顔を覗き込み、

「行ってくるからな」と言った。

と黄金の笑顔を見せた。

これが裕次郎と言葉を交した最後になった。

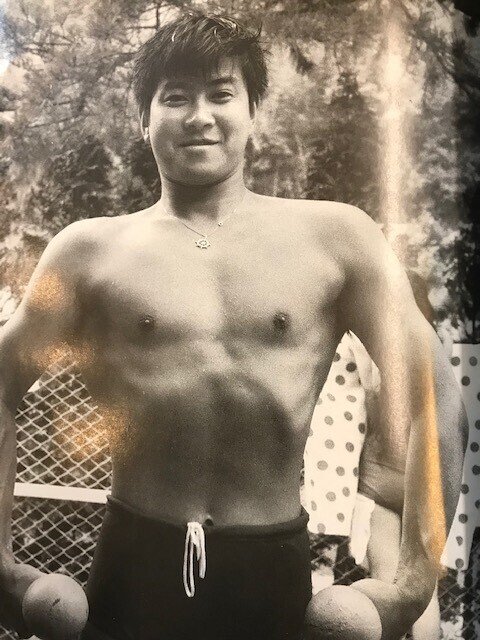

『これで最期になるとは思ってもいませんよ。あにきがあんなに早く逝くとは思ってもみなかったからね。ほんとに“長いお別れ”だな。晩年は映画じゃなくてテレビに出て太っちゃってだろ。あの不健康そうな肉体を俺は見たくなかったね。俺と過ごした頃は、ホント、ターザンのような肉体だったんだよ。俺は神も仏も露ほども信じないけどさー。神様にオマエの人生をひとつだけ修正させてあげるって言われたら、あにきとの別れのシーンだな。もう一度会わせて欲しいって言うね。あそこで終わったのは、悔やんでも悔やみきれませんよ』

保釈逃亡中に、平凡社の編集者、木滑良久は、いくつか博教に提案した。

「百瀬君。どうせ捕まるなら、二挺拳銃で吉永小百合さんの家に押し入って、何百の警察官に囲まれちゃってよ。そこで僕の出でくるの『百瀬君、木滑です。中に入るよ』なんて言って、彼女の家へ僕一人入り君を説得し、小百合さんを助け出すってのどう。面白くない? あるいは。どうせ自首するなら、警察に行く前に『小川宏ショー』に出てみたら。『僕は一〇八号事件とは無関係です』って言った方が格好いいじやない」

後に雑誌の神様となる木滑良久は、雑誌を売る為には、警察に追われて切羽詰まっている人間でも商売にしようと思うような並外れた大胆な発想の持ち主だった。

そして、12月31日――。

母・菊江が死去した。

今際のきわに立ち会うたけだけに、逃亡しているにも関わらず、その時に居てやることが出来なかった。

菊江は重い病気だったこともあって覚悟していたので、それを知らされた時、泪一つ出なかった。

菊江は癌で五十六歳で亡くなったのだが、看取ったのは嫂(あによめ)一人だった。兄・孝治と妹・圭子は逃亡中の博教に、菊江が家で正月を迎える為に戻ってるから一度真夜中にでも会いに来るよう知らせに来ててくれた。

そんな二人が家に戻る途中に菊江の容体が変った。

それまで入院していた国府台国立病院に救急車で戻った直後、息を引き取った。死ぬ寸前、ベッドの脇に飾っていた博教と石原慎太郎が並んでいる写真を見せてほしいという科(しぐさ)をした。

兄嫁がその通りにすると、写真を見て二度領き、目を閉じたという。

母の死は、博教の「日本一のマザコン」の性格を決定付けた。

亡くなった母にみ見てもらいたいと、今でも、祭りやPRIDEの会場で「菊江」と手書きしたシャツを着ているのは、その為である。

百瀬博教の洋服に描かれた「菊江」の荒々しい手書き文字は、格闘技ファンの間でも 「あれはどういう意味だろう?」と謎の暗号として語られていた。

『親父と俺は分かりあえてしましたよ。男同士で。反抗期に抗ったこともなく、親父の血をひいたことも自覚してたんだよ。だけど、母親には迷惑しかかけていないだろ。しかもこの段階では俺は一度も成功もしていない。恩返しのかけらもないんだから。ただの前科者になる寸前の逃亡者なんだよ。喪失感がデカかったな。逃亡する理由が何もなくなったんだよね』

母が亡くなったこの日、博教は偶然、木滑良久に会った。

歌舞伎座の近くの中華料理店で、シューマイとチャーシューメンを御馳走になり、ポケットから出してくれた八千円を貰った。

博教から所望したわけではなかったが、それは、逃げてると大変だろうと優しい気持ちでくれたのだった。

獄に入る前、そして出獄後も木滑良久とは生涯のつきあいになった。

昭和44年3月30日――。

29歳になっても、逃亡犯のまま全国を転々としていた博教は、東京に戻っていた。

『俺は子供の時の祈祷師のインチキを見破ってからは霊感とか予言とか、あんまり信じる方じゃないんだけど、この日は、現象の全てが厭な予感だったね。結果論じゃないんだ。たぶん追っかけてきている人の気配を感じていたんだろうね」

この日、目白駅近くで秘かに妹、圭子と会った。

母・菊江が亡くなり、逃亡の目的は、既に無くしていた。

博教は、空腹だったのでタクシーに乗って、まだ足取りがばれていない、 要町の寿司屋に行くと、あいにく臨時休業だった。

妹を見送った後、中野ブロードウェイにある古本屋に向った。

古本を底の方まで掘り返したが、探していた本は見つけられなかった。

3階までが商店街で、四階から上がマンションになっているブロードウェイの一番奥の建物に入った。二階は小さな食べ物屋が並んでいたが、三階は借り手がないのかガランとしていた。その廊下で遊んでいた小さな女の子が、突如「帰り道は遠かった、来た時よりも遠かった」と唄い出した。

不吉な旋律だと思った。博教の躰の中に黒雲が湧き上がった。忌な事が近々起こりそうな気配がした。

ブロードウエイを出て、要町の寿司を喰べそこなったので、以前来た事のある寿司屋に行ったが、ここも休みだった。

仕方なく、映画館前の焼肉屋に入った。

子供を抱いて出て来た女がメニューを渡す時「百ちゃんじゃない」と言った。赤坂見附駅裏の「京城苑」で働いていた女だった。

博教は目で女を制し、「ちがう」と強く言った。女は怪訝な顔をして何か言いたそうだったが、注文を奥に告げると、子供を抱いたまま店を出て行った。

厭な予感がした。

店には世界フライ級選手権試合のテレビを見ながら食事をしている客がたくさん居た。そして、試合は判定で海老原博幸が勝った。

女は、駅前の交番に行ったのかも……。料理を待ちながら、悪い方へ悪い方へと考えが及ぶが、空腹のため、博教は店から一歩も動けなかった。女が戻って来た。おかしな目付きで博教を眺めたが、何も言わずに奥に入った。

食事を済ませて、金を払うと店を飛び出し、周囲を見廻したが何の変化もなかった。店を出たところで、向うから実に格好よくスーツを着た女が歩いて来た。

「ゴーゴーの店に行きませんか……」

博教がそう声を掛けて角の店を指差すと彼女は気持ち良く承知した。

階段を降りて店に入ると客は一人も居なかった。

「他に行こう」直ぐ近くの喫茶店の二階に上がった。店に入って彼女といくらも喋らないうちだった。

いつの間にか、博教の左横にレインコートを着た男が立っていた。

「ちょっと来てくんねえかよ」

男の後ろにもう一人男が立っていた。女に「さよなら」と言って、ゆっくり立ち上がり階段を降りた。随いて来た男を振り払って、いきなり店を出ると、レインコートの男が必死で博教の背広を掴み、体落しを掛けた。

博教は、男の首を押し、掛けて来た足を蹴り上げると、相手はふっ飛んだ。

「楔形体取れ!」

号令が掛かると、待機していた制服の警官が数人が博教の躰に組み付いた。

「倒せ、倒せ」怒号をあげる警官達と揉み合っているうちに左足に激痛が走った。

何時の間にか、かがみ込んだ警官が博教の左足首に捕縄を巻き、引っ破っていた。博教の左足が宙に浮いてどっと倒れた。

同時に大勢の警官が押し寄せ、無理やり押え込まれた。仰向けになった博教が見上げると、取り囲んだ警官達の頭の先に小さく鈍色の空が見えた。

このときを振り返り、博教は、実にユニークな感想を描いている。

「この鈍色の空は、ヤコペッティの映画で観た、躰に百本も槍を刺されて殺されるアフリカ象が末期に眺める空の色だ」と。

『純文学の作家みたいだろ(笑)俺は口じゃあ三味線を弾いてばかりのおしゃべり親父さんだけどね、原稿用紙に向うと意外に真面目なんですよ、でも、後から想像しているものじゃない。あの時はほんとに自分が映画のアフリカ象が死ぬ瞬間に重なって見えたんだよ』

博教は両足を捕縄でぐるぐるに巻かれ、動けなくされ、右腕と左腕に別々に手錠を掛けられ、その手錠を後ろ手に繋がれてしまった。

もはや無抵抗で、立たされた博教めがけて警棒を槍のようにして一人の警官が突進してきて、そのまま腹を突いた。

博教は、息が詰まり、その男の顔めがけて唾を飛ばした。

「おう、手前。手前の顔はしっかり覚えたから必ずこの礼はするからな」

博教は、パトカーに投げ込まれると、近くの中野署の調べ室に押し込まれた。

しかし、この期に及び、全身を拘束されていたが、博教は、まだ逃亡を諦めてはいなかった。

この白昼の大捕り物で、顔や肘を擦り剥いた刑事や警官が治療をする為に出て行ったほんの僅かな時間に、博教は手錠をはめられている後ろ手を渾身の力でひっぱり手錠を切ろうとした。

そうすると左手の手錠の、もがけばもがくほど、締まる部分の鉄爪がわずかに伸びて、左手はいつでもするりと抜ける状態になった。

「信じられないだろ。これはホントの話だよ。あのとき、どうしてあんな力が出たのだろうな。だって二百キロの人間がぶら下がっても伸びない鋼鉄なんだよ」

警視庁から三人の刑事が身柄を本庁へ移す為にやって来た。

見つからないように外れそうな左手の手錠を背中で押え、言われるがままにパトカーに乗った。

後ろ手錠されている博教に彼らは安心しきっていた。z

博教は一計を案じた。車が信号で停まる度に、小便を洩らして左右から囲んでいる奴らを大慌てさせ、パトカーから降りれば、逃げられるだろう思うのだが、どう力んでみても、このとき小便が出なかった。

そのまま車は神宮を抜けて青山一丁目東宮御所横を左折した。

ここで行動に出なければ後は本庁まで一直線だった。

緩くなった手錠から左手を抜いた瞬間、左側の男を突き落とそうと、右手で戸を開けようとした。半開きの疾走する車から一人を押し出そうとした時、右側の男が博教の首にロープを掛け、全体重をかけて引っ張った。

とにかく左側の男を車から落さなければ逃げ口はない。落ちないように必死にしがみつく左の男と狭い車内で激しく押し合った。

後部座席の騒ぎに、助手席の警官はくるりと体をひねると、手を伸ばして博教の顔と頭を殴った。車はそのまま全速力で走り、右折した場所から一キロもない赤坂署の駐車場へすべりこんだ。

署内から、警官が飛び出してきた20人近くの警官や刑事たちにさんざん揉みくちゃにされた挙げ句、前手錠を5本掛けられ、留置場に担ぎ込まれた。

結局、逃げられなかったという思いで、博教は生まれて初めて一睡も出来ない番を過ごした。

このとき、博教の逃亡はついに終わりを告げた。

博教は、拳銃不法所持の罪状で6年半の獄中生活を送ることとなった。

「もう大騒ぎの大捕物だよなー。手錠5つですよ。すげーだろ。罪状もよー、調書の書類上は250丁の不法所持になっているけど、実際には5百丁以上を入れていたんだ。俺たちがこれだけの量を入れたから、警察は驚いて、このときから、空港の金属探知機がつくようになったんだよ。あの面倒なのも俺、きっかけだからね。これはクイズに出るから(笑)覚えとけよ』

ここまで百瀬博教の主観で綴ってきたが、この前代未聞の拳銃密輸事件とは何であったのか。

ここに客観的な資料がある。作家の大藪春彦が事件後の昭和41年、小説の付録として、「密輸」と題するレポートを残しているので付記しておきたい。

最近もっとも新聞紙上を賑わしたものは、ユルトレル事件と呼ばれるピストルの密輸事件だろう。押収したピストルの数は百八十七丁に達し、警察史上最高の数といわれた。この密輸はフランス航空の外人機長ジョルジュ・M・ユルトレル(44)が機長の立場を利用し、アラスカのアンカレッジなどの鉄砲店でピストルを買い込み、昭和三十八年秋から毎月四回の定期便で日本に密輸していたもの。動機はユルトレルの日本人妻、杉田エイ子(30)の生活費を稼ぎだすためだったという。

ユルトレルのピストル事件が発覚したのは昭和三十九年十二月七日だが、警視庁拳銃密輸特別捜査本部の捜査によって、密輸ピストルは自動車セールスマンの後藤清忠(27)、大学生の百瀬博教(24)らが中心となり、百瀬の父が顧問をしている暴力団、日本国粋会に売っていたことが分かった。ユルトレルが売るときにはピストル一挺二万円から五万円くらいだが、国粋会は一挺十数万円から二十万円の高値で、さらに都内や地方の末端暴力団に売りつけ、国粋会の有力な資金源になっていた。

ユルトレルが持ち込んだピストルはベルギー製のブローニング、アメリカ製のハイスタンダードといった自動拳銃のほか、回転式拳銃や小型のもの等、約十種類、持ち込んだ正確な数は分からないが、関係者の自供から、押収されたピストル百八十七挺、実弾一万八千四百発である。

『ベトナム秘密指令』・大藪春彦著/巻末付録より

(昭和40年7月10日初版)

ここからわかることは、輸入したピストルの数はマチマチであり、博教が盛っている可能性もあるということだ。

しかし、187挺でも驚くべき数だ。

第4章へ続く

いいなと思ったら応援しよう!