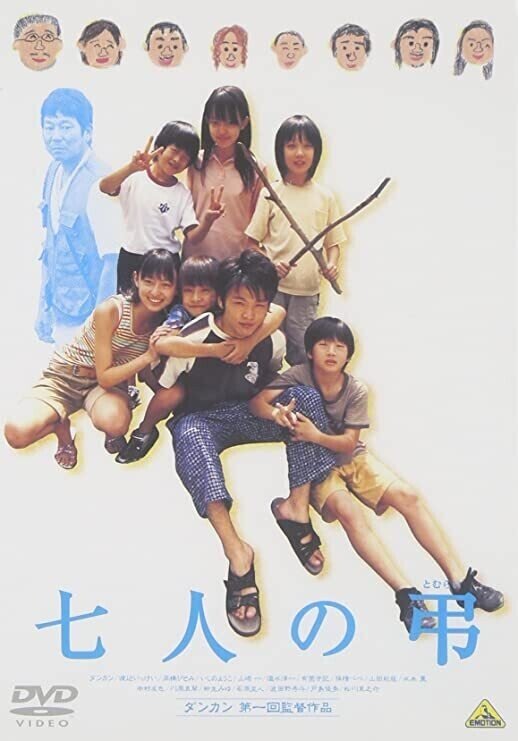

【博士ノート】ダンカンさんのこと。(映画『七人の弔』のパンフ寄稿文)

(映画『七人の弔(とむらい)』(2005年)のパンフレットに寄稿した文章より)

「水道橋ッ、20年後は俺、監督になってるからな!」

今(2005年)から18年前、中野坂上の居酒屋で、ダンカンさんは酔いに任せてボクに語っていたものである。

ボクは当時、軍団の駆け出しで「鬼軍曹」と呼ばれたダンカンさんの付き人として、四六時中、濃密過ぎる時間を共にしていた。

そして、ここに出てきた「監督」とは、ダンカンさんにとって、時には、阪神の監督であり、時には映画の監督でもあったのだが、20年を経たずして、その一方は本当に実現してしまった。

しかし、ボクが思うに阪神の監督は当時から大真面目に夢見ていたが、映画の監督は、少なくとも心から望んでいたとは思えないのである。

その証拠に、まず映画のタイトルである。

ダンカンさんが、最初に書いた映画脚本『生きない』は誰もが分かるように、黒沢明監督の『生きる』の題名をもじったものであり、今回の『七人の弔』は『七人の侍』のもじりであることは、あまりに明白な事実である。

恐れ多くも、かの有名な黒沢映画のタイトルを引用するのだから、大胆極まりなく、また、まず「タイトルありき」で映画の脚本を書いていることの証明でもある。

多くの日本の映画人が、映画作りを生涯の目標に自らの青春のルサンチマンを銀幕にぶつけんと心の内なるテーマを熟成させ、ドラマツルギーを研究し、脚本を何年も構想しつつ最終地点として辿り着くものが、すなわち映画であると固定観念を抱くものである。

その意味では、ダンカンさんの映画への構えの軽さと言うか、飄々と取り組む様は、ボクから見ても驚くばかりなのである。

しかも、『生きない』は、テレビのロケでペルーへ行くこととなり、高所恐怖症を紛らわせるため、行き帰りの飛行機のなかで書いたものだから、構想3日執筆2日といったところではなかろうか。

そう言えば、ダンカンさんの筆が速いことに関しては忘れがたい逸話がある。

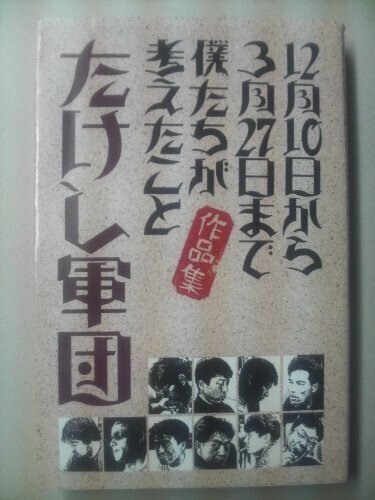

ある日、その日、休日だったダンカンさんは「今度、軍団の本が出ることになったから、これから、小説を書くから……」と言い出して原稿用紙を取り出した。

ボクは二日間その傍で、鉛筆削り係りを務めつつ、書き出しから最後の一行を書き終えるまでを横で眺めていた。

驚いたのは、一度の推敲も無く、最後まで記したことである。

それはまるで〝一筆書き〟のように、一編の小説を書き終えたのだ。

その内容も観念的なものではなく、片岡義男風のバイク小説でストーリーと共に風景が通り過ぎていくような掌編であり、読後も視覚的な余韻が長く残った。

バイク小説 「Don’tライダー」1987年

もともと編集者体質のあるボクにとって、それは「才能」を目の当たりにした瞬間であった。

異業種監督の多くが、自らの体験を通した内なるテーマで映画を撮りたがるモチベーションがあるのに対し、ダンカンさんは外部からでもテーマを与えられれば、それを作品に仕立てる才能の持ち主なのだ。

その意味では、ダンカンさんは、本人が望んで映画へ向かっていったわけではなく、才能が映画を引き寄せているとも言えるだろう。

また、映画を見た人が誰もが気がつくように、ダンカン映画の特徴の一つは、ショートコント仕立ての逸話の数珠繋ぎである。

実際、ダンカンさんは数々のテレビ番組のコントを量産し、その数はバラエティの名球界入りと言ってさしつかえないほどであり、正直言って、一日、百本のコントを書くことなど苦にもしない、職業コント作家なのである。

そして、ダンカンさんのコントの特徴は、徹底的な4コマオチである。

4枚の絵で、起・承・転・結を、イメージしオチをつける。

これはコント作家の基本ではあるが、絵心あるダンカンさんの頭のなかの4枚の絵はディテイルも詳細で確固たるものである。

それは映像作家の資質そのものだろう。

殿(ビートたけし)は「映画」に関して、このようなことを言っている。

「スチール写真が数枚あるとする。それをある構成で並べたとき、そこにドラマが表出される。それが映画なんだ」

「映画は基本的にはスライド写真をぱっぱと見せて感動するもの。その写真に動きが加わり、音楽が付き、色が加わるなどだんだんいろいろな要素が増えていくが、削ってもかまわないものは削る作業も大事」

この定義は、映画に関して、殿の発想とダンカンさんの発想と共通するものを感じるのである。

また、筆の速い、そして推敲嫌いのダンカンさんは、言葉を変えれば、究極の「飽き性」でもある。

映画というメディアが持つ、プレプロダクション作業、脚本から撮影、製作へ、そして撮影から編集、音入れ、さらにポスト・プロダクションの宣伝、公開へと経ていく、期間、時間の長さ、そしてそれに関わる多くの人手を考えれば、ダンカンさんが映画に対し「面倒」を感じるに違いないだろうと思っていた。

しかし、製作前から全カットの絵コンテを本人が描いたことを知って、少なからず感心した。

もちろん、絵コンテは多くのスタッフと作品の輪郭を共有するためのものでもあるが、ダンカンさんは、自分自身の移り気を戒め、自分の揺ぎ無い作品のイメージを固定させるために描いたのだろうと想像できた。

もともと一筆書きの天才が、こういう煩雑な作業を入念に行うことが、映画へ向かう行為そのものであるし、また余技ではなく本格的に映画へ関わりあうことの大きな引き鉄となることなのだろう。

さて、18年前、中野坂上の居酒屋でダンカンさんから聞いた、映画の構想がある。

それは無人島に埋もれた不発弾を巡るスラップスティック・コメディーであり、日本映画らしからぬシチュエーション・コメディーでもあった。

当時から、ぜひ、映画化したものを見てみたいと思っていた。

しかし、ストーリーに見合う、黒沢映画のタイトルがあるのだろうか?

そうだ!

『どですかドン!』だったら、どですか? ダンカンさん!

いいなと思ったら応援しよう!