『命懸けの虚構〜聞書・百瀬博教一代』#18

昭和44年5月9日――。

二十九歳の博教は、秋田市川尻の獄に下獄した。

明治中期に造られた薄暗い建物を囲む、獄の巨塀は、二十七歳の時、森田政治氏に面会に行った横浜刑務所で眺めたことがあった。

しかし、今度は、自分が入ることになり見上げると、これまで見た塀の倍も高く感じた。「どうだ。ここがお前の暮すアパートだぞ」秋田まで送った押送係の刑事は、そんな嫌がらせを言った。

窓のない小さな独居房に入れられると、直ぐに夕食だった。

麦の入っためしが配当され、鼻にくる蒸れたような臭いをかぎながら、臭いめしとはこれのことだったのかと思った。真四角なアルミ製の弁当箱から、竹の箸を使って麦めしをすくい上げ口に運んだ。

食事が終り、食器孔から総てが片付けられて暫くすると、突如、戸が開いて、宮本の『シラノ・ド・ベルジュラック』が投げ込まれた。

官本とは、刑務所から支給される本のことである。

「これまで、石原慎太郎から何度も薦められていたけど、読んでなかった本だったね、下獄した初めての夜に『シラノ・ド・ベルジュラック』を読めるとは……。俺はなんてついている奴なのだと思ったね」

しかし、博教は、このとき秋田の獄が全国の獄の持て余し者を収容する、別名、猛獣刑務所と呼ばれていることさえ知らなかった。

獄の中は、最初は博教の他は一人、同じくらいの年のもっさりした男がいた。そして、建物の片隅にある考査課に二人とも連れて行かれた。

手錠を外され、考査課の分類係担当にいろいろと質問された後、趣味は、と聞かれた時、一緒に来た男は「競馬です」と答えた。面白い返事なので博教は思わず大声で笑った。

「監獄はなにもかも規則ずくめである。朝起きてから夜寝るまで、規則、規則、規則! 食事、洗顔、排尿、排便はいうにおよばず、布団の敷き方畳み方、日中の座る場所、就寝時の頭の位置まで細かく決められている。看守は一日中監視していて、違反者には容赦なく懲罰を加える」

そんなことを説明してから分類係の看守は起立の声で椅子から二人を立ち上がらせた。趣味は競馬と答えた奴は、博教と離されて若い看守にどこかへ連れていかれた。奴を見たのはこれが最初で最後。二度と姿を見ることはなかった。

保安課を出ると考査課に廻された。考査課は、囚人の房の振り分けをするところである。博教はいくつもの質問に答えた。

そして、考査棟の独居房で過ごす初めての夜、博教は、死恐怖症のため、高校時代から夜中に大声を上げる癖で大声を上げた。眠っているので、自分では気がつくことも無い、博教には長く続く習慣であった。

一晩寝て、起床の号令で目覚めると、直ぐに点呼があり、それが済むと朝食だった。

その後、何十人もの囚人が浴びた後の、コンクリート製の風呂に入れられた。

風呂の表面に浮かんだ垢を係の囚人が目の細かい網で何度も掬ってくれたが、湯は黒い飴のようだった。三分ほどで入浴が終了し、廊下で五分刈りにされた。

そして、博教は初犯の者が入れられる教育房から一人離れて、別棟の病舎の独居房に入れられことになった。

それは昨日の大声をあげた寝言のせいだった。これは、いびきの大きい者も他の囚人の安眠の邪魔にならないようにいびき房へ移されるのと同じだった。

もしこんな病がなければ、博教は雑居房に入れられたであろう。

そうすれば、工場へ出役させられた筈であり、仲間に将棋や碁を教わったり、日曜日には民謡や映画の慰問を見ていた筈である。もちろん、その後に、あれほどの量の本を思う存分に読むこともなかったであろう。

幼年時代から続く死恐怖症は、獄で、博教に圧倒的な生の悦びをもたらした。博教にとって、病舎の独居房へ入れられたことが人生の最大の幸運だったのだ。

「俺は良くも悪くも自分の意志で行動してきただろ。だから、まさか俺の無意識、意志のない寝言が俺を救うことになるとは夢にも思わなかったよ。夢のなかで寝言を言ってんだから、夢が俺の夢を叶えたわけだよ。面クレー話だろ?」

そして、ここから、4年8ヵ月の独房暮しが始まった。

初めて窓のない独居房へ入れられた時、三畳足らずの空間にがっちりと付けられた鉄格子の向うに見える巨塀を眺めながら、博教はうんざりするほどの時間ここで暮らすのかと思った。

便所に入り小判形の木桶に用便すると、翌日便舎から係が来て木桶の中のものを他所へ持っていってくれるまでは、最初は、その悪臭に耐えられなかった。

そして食事の量には等級があった。博教は本を読みたかったので昼間、まったく作業をしなかった。そのため、食事が量の少ない5等めしであった。おかげで入獄前には120キロ近くあった体が最初の三ヵ月で39キロ痩せた。栄養失調のため、入浴日に自分の房から20メートルもない風呂場にたどりつくまで貧血を起こして何度も廊下に倒れた。

それでも、博教は全く仕事をしないので力仕事する者が喰べる「一等めし」の五分の一ほどの分量の「四等めし」しか与えられなかった

ある日、八十キロ以上ある者は一等級上の食事が出来るという話を聞いた。 博教は独居暮しだったので、こんな嬉しい決まりがあることを半年以上知らなかった。さっそく「増食願い」を出したが、それは一年以上許可されなかった。その後、恩恵を受けて五等から四等に上がったが、三口ほどしか多くなかったので、さらに痩せる一方だった。

それでも、一向に作業をやるつもりはなかった。来る日も来る日も六時半の起床前から九時の消灯まで読書した。

毎日、最低7時間の読書を課し、絶え間なく古今東西の書物を読み漁った。

下獄した日から1週間目、大学ノートを初めて手にした。

ノートのインデックスの黄色い紙の中央に、

『「自己改造」無知な自分を改造する。正確な知識の意識的渇望』と書いた。

ノートには、読後の感想や日記を記した。

その後も大学ノートは増え続けた。『読書随時浄土』と題名を変えて日々、大学ノートに文字を刻み、その数は出獄するまでに41冊になった。

「え、『何故見せてくれたんですか?』ってオマエだけだよ。『獄中ノートを見せて下さい』って俺に言ったのは。それは相当図々しいお願いだろう(笑)いや、とにかく覚えた漢字や言葉は全部書いてみたいんだよ。だからあれだけ漢字だらけになっていったんだろうね。森鴎外の『渋江抽斎』みたいになってるって。面くろいね。ルー大柴みたいなカタカナだらけになってたら気色わるいだろ?」

──私は、その日記を見た時、『アルジャーノンに花束を』の主人公・チャーリーの日記を彷彿した。脳の手術を経て知性を与えられ、日毎に天才脳になっていく様なSF的な世界観を百瀬博教の獄中日記に感じた。

囚人には、それぞれに担当が数人決まっていたが、博教は、もうすぐ停年という真鍋担当と次第に仲良くなった。

博教はどんな雪の日でも必ず運動に出たので他の担当には嫌われていたが、真鍋担当は嫌な顔一つせず猛吹雪の日でも十分以上運動させてくれた。

運動と言っても、膝より深い雪の中をグルグルと歩くだけだが、独居暮しの者にとっては外に出られるだけで、この上なく楽しい時間だった。z

真鍋担当が話す、彼が担当した囚人たちの話は、俄然、興味深かった。

ある日、真鍋担当が「俺が若い頃、新宿の尾津は炊場に居て、俺が担当した事がある」と言った。新宿の尾津といえば、不良の間では、知らないものはいない関東尾津組の尾津喜之助親分の事に違いない。新宿のカポネと呼ばれ強力な組織力と潤沢な資金源を持ち、自民党副総裁大野伴睦と兄弟分になった漢が秋田の獄に居た時、彼が担当をしたという話であった。

また、彼は青森、秋田、網走、札幌の四刑務所を人間技と思えぬ力で破獄した経歴を持ち、小説、吉村昭著『破獄』にもなった白鳥由栄ついても話してくれた。病舎の運動場は遺体安置所のある中庭で、ここに白鳥由栄を入れた鎮静房があったが、奴は三メートル以上ある天井に上って、明り窓を破り脱獄したと言った。説教強盗の妻木松吉も、大逆罪で無期懲役の朴烈も居たという事も教わった。

真鍋担当の話のなかで、「秋刀魚の出物があるとするだろう。三本二十円で買っているらしいが、用度課が本当に欲しいのは一本五円の魚だよ。魚屋が自衛隊に売り込みに行き断わられ、次に動物園に持って行って断わられ、このまま腐らせるくらいならと思った魚が獄に来るんだ」

と言ったときには説得力があった。

『前にも言ったけど、獄にはいって来る奴は物語があるんだよ。看守の話を含めて聞いた話は全部、頭の中に入っているよ。雑音が無い分、純度が高くて、面くろいのが多いね。』

昭和45年11月25日──。

下獄した日から一年六カ月後。この日のことを博教は、「三島由紀夫の首」と題したタイトルで詳細に記している。

その日。博教は、夜中に寒い思いをしない為、蒲団から出ると足元の毛布を袋のようなかたちに三つに畳んでいた。

博教は、蒲団を直すと、獄衣を脱ぎ一ケ月ほど前からやりはじめた腕立て伏せを始めた。五回ほど躰を押し上げた時、聴き慣れない音楽が流れて来た。

月曜日から金曜日までの毎晩、七時から七時半まで流される秋田放送は『歌謡曲だよおっかさん』で、それが終ると『歌謡ビッグフォー』だったから、いつもの番組の音楽とちがうな、と思ったのだ。何だろうと思いながら腕立てを続けているとラジオから声がして

「特別番組。三島由紀夫が割腹」との言葉が耳に入った。

「三島由紀夫、四十五歳。ノーベル賞候補作家。楯の会々長。本日、四人の楯の会々員と共に――(この間よく聞こえない)――と割腹して果てました」

『割腹』『割腹』

博教は机の上の本を払い落とし、急いでノートを拡げると、ラジオから流れる一句をも漏すまいと、正座し、鉛筆を握って身構えた。ラジオからは何の音も出ない。先刻の耳慣れない不安気な旋律のみ流れていた。

割腹して果てた。確かにそう言った。

三島由紀夫が切腹した。

どうして……何故だ。鉛筆を握って身構えながら、胸の底からこみ上げてくる切ないものを抑えることが出来なかった。

「三島由紀夫は、本日、四人の楯の会の隊員と共に市ヶ谷自衛隊を襲い、自衛官を斬り楯の会々員一名と共に、割腹して果てました」

ガーンと殴られたように身体が痺れて、動悸が激しくなった。アナウンサーの声が跡切れて、少し間があり、四人の評論家が、三島由紀夫の自決の原因について、それぞれの論を話し出した。が、三島由紀夫が死んでしまったのだと思う気持ばかりが激しで、ラジオの声もうつろに聞こえた。

彼等が喋れば喋るはど、三島由紀夫の死がいよいよ判らなかった。判らないまま放送は終った。

三島由紀夫の死は確実だ。

博教は、三島由紀大の冥福を祈る為に立ち上がった。鉄窓に寄って、ガラス戸を開けた。素速く素裸になり、水道の水で禊をした。

清めた全身を拭くため真新しい官給のタオルを、私物袋の底から引き出した。鉄窓の向うに、フーッと音を立て息を吐き出してから、洗い立ての褌をつけた。

褌一つ。そのままの姿で合掌し、三島由紀夫の名を繰り返し念誦、冥福を祈った。合掌をやめ、鉄窓の向うに見える巨塀を眺めると、塀の向うに桜の木の梢が風に揺れていた。森としていた病舎に再び歌謡曲が流れ出した。

止めろ!

博教は、シャツを着、メリヤスを着、獄衣を着た。博教は、柱にあけられた穴に差された竹の箸を押して、廊下側に立てられた赤い木札が倒れる仕掛けの原始的な報知器を使い、担当に来てもらう合図をした。「何んだ」と、やっと回って来た担当官にラジオを切ってもらった。

三島由紀夫の霊を弔う為に、博教はまんじりともしないで、その一夜を明かした。

『三島由紀夫の死は俺の人生の何本の指に入るかのショックな出来事だったね。しかも獄で耳にするとは思いも寄らないことだね。文とは何か、そういう先生だったなー。彼の本だったら何冊も諳んじられるよ』

博教は、三島由紀夫論をこんな風に書いている。

三島由紀夫の批評精神は、小林秀雄に伯仲するものだ。三島由紀夫の評論文の巧さが、そのように具現の士の口から喧伝されたのは、昭和24、5年頃からである。

三島由紀夫は大正4年生まれだから、当時弱冠24歳である。

小さい時にうんと時を稼いでいる人は歳に似合わないことを知っていると言われるが、24歳の三島由紀が、当時から日本の知性と呼ばれていた47歳の小林秀雄に比肩と目された事は、驚愕に値する。

三島由紀夫が評論のみし書かなかったとしたら、ノーベル賞候補にノミネートされることはなかったろうが、おそらく今頃は神様だったろう。小説を書いた為、世俗的な待遇を受けなければならなかったのである。

三島由紀夫は、夥しい知力と意志力と学識を兼ね備えた巨人だった。森鴎外、夏目漱石の作品をまとめて読んでみると、文学の正当性は道徳至上主義(モラリズム)にあることが良く解る。が、今は啓蒙的な文学は全然歓迎されない。道徳性、説教臭いこと、それ自体もう芸術的でなくなって久しいのである。

三島由紀夫は、自らの幸福のために生きているという、ふやけた人生観が横溢する鼓腹撃壌を否定する心情の最たる者であった。それは去る昭和45年11月25日の自刃によっても、天日のように曜として疑いようはない。戦後、民主主義の生んだ正義を語って造りあげようとしている文化が、いまだ 一人の鴎外、一人の漱石を生みえる品格を得ていない事実を、人一倍信じていた三島は、日に日に弛緩していく日本の精神の姿に対し、

一種形而上的な責任、自責の念を感じ、あの奇矯なまでのストイシズムを自らに律したのである。

──『三島由紀夫は評論がイイんですよ』私は、丁度同じ言葉を石原慎太郎からも聞いた。

1971年、秋田の獄に下獄して二年目、31歳の夏、博教は逃亡中の大晦日に亡くなった母・菊江の今際のきわの様子を思い出して独居房で泣いた。

その夜に限っていつもの倍の大きさで聞こえてきた遠い汽笛の音を聞きながら、母のことを思い出したのだった。

「囚人は囚人になった夜から壊れ易いほど繊細で感傷的になる。駱駝のような形の雲を見ても稲妻に照らされた枯れた矢車車を見ても、周囲に人が居なければ感動して泪するのだ」と百瀬は書いている。

母を想って泪を流した後、博教は気分が安らいだ。

逃亡者から懲役囚となっても一瞬もゆるまなかった張りつめた気分が、泣いたことによって薄まり、浄化されていった。

〈人間は孤りきりの寂しさに耐えられないと、一人で饒舌ったり、笑ったり、泣いてみたりする。泣いてみるのが一番いいそうだ〉

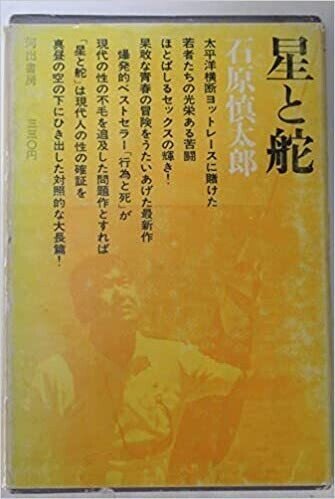

獄で読んだ石原慎太郎氏の小説『星と舵』の中の一文だが本当にそうだと思った。一度思いっきり泣いてみてからは一日でも早く出たいという娑婆っ気は遠のいて、出られる日まで全力で頑張ろうという気持になった。

「『星と舵』が何度も出てくるのは、それだけ読んだって証だね。全部、諳んじることが出来るよ、これはウソやハッタリじゃないよ。こういうのは見城(徹)とゲームでやるんだけど……俺の方が覚えているね」

──そう言うと、目を瞑り、私の前で冒頭から朗々と文章を諳んじてみせた。そういう能力がある人を見たのが初めてなので驚愕した。事前の前振りもなく私のリクエストで記憶の再現をする遊びは、お願いすると必ずやって見せてくれた。こういう能力があるひとは百瀬さん以外では、私が出会ったのは、松村邦洋くん、米粒写経・居島一平くんだが、そのなかでも百瀬さんは群を抜いていた。

獄で迎えた3年目かの元旦、前日と同じように独居房で本を読んでいた。

獄には進級制度があった。独居に入っていても、工場に出役する者は進級して、四級者から始まる者も出獄時にはつけペンを持てる二級者か、万年筆を持つことが許される一級者になれるシステムであった。

しかし、何の作業もしない病舎暮しの博教は相変らずの四扱者だった。

ある日、本の中にとてもいい文章があったので、大学ノートに記していると、鉛筆の芯が折れた。四級者は一本しか鉛筆が持てない。報知器を押して看守を呼び、鉛筆を削ってもらった。看守が鉛筆を食器孔から渡してくれる時、「元旦ぐらい勉強するのやめろよ」と言った。

小学生の博教に、「遊んでばかりいないで勉強しなさい」と菊江は言った。それでも博教は決まってノートがないから、消しゴムがないからと口返答して逃げ廻り、「お前はひとつも勉強しないんだから」と慨嘆した菊江が聞いたら、腰を抜かすような言葉だった。母に聞かせてやりたいと博教は思った。

「俺も今まで他人にとやかく叱られてきたけどよー、『元旦ぐらい勉強するのやめろよ!』は傑作だね。そういうタイトルの本を書きてぇくらいだよ。叱られてんだか、褒められてんだか、わかんねぇもんなぁ(笑)」

森鴎外「澀江抽齋」、倉田百三「光り合う命」、林芙美子「風琴と魚の町」、志賀直哉「自転車」、五木寛之「星のバザール」、芥川龍之介「蜜柑」、松本清張「半生の記」、京極純一「文明の作法」、佐多稲子「私の東京地図」、谷崎潤一郎「吉野葛」、大佛次郎「帰郷」、小林秀雄「蟹まんじゅう」、石原慎太郎「星と舵」、山口瞳「二人の女」、永井荷風「腕くらべ」、曾野綾子「仮の宿」、山本有三「無事の人」、江藤淳「漱石とその時代」…………来る日も来る日も本を読み続けた。

いいなと思ったら応援しよう!