答えを教える事が教育ではない

週に何度か息子(小3)にクイズと称して算数や数学の問題を出題しています。

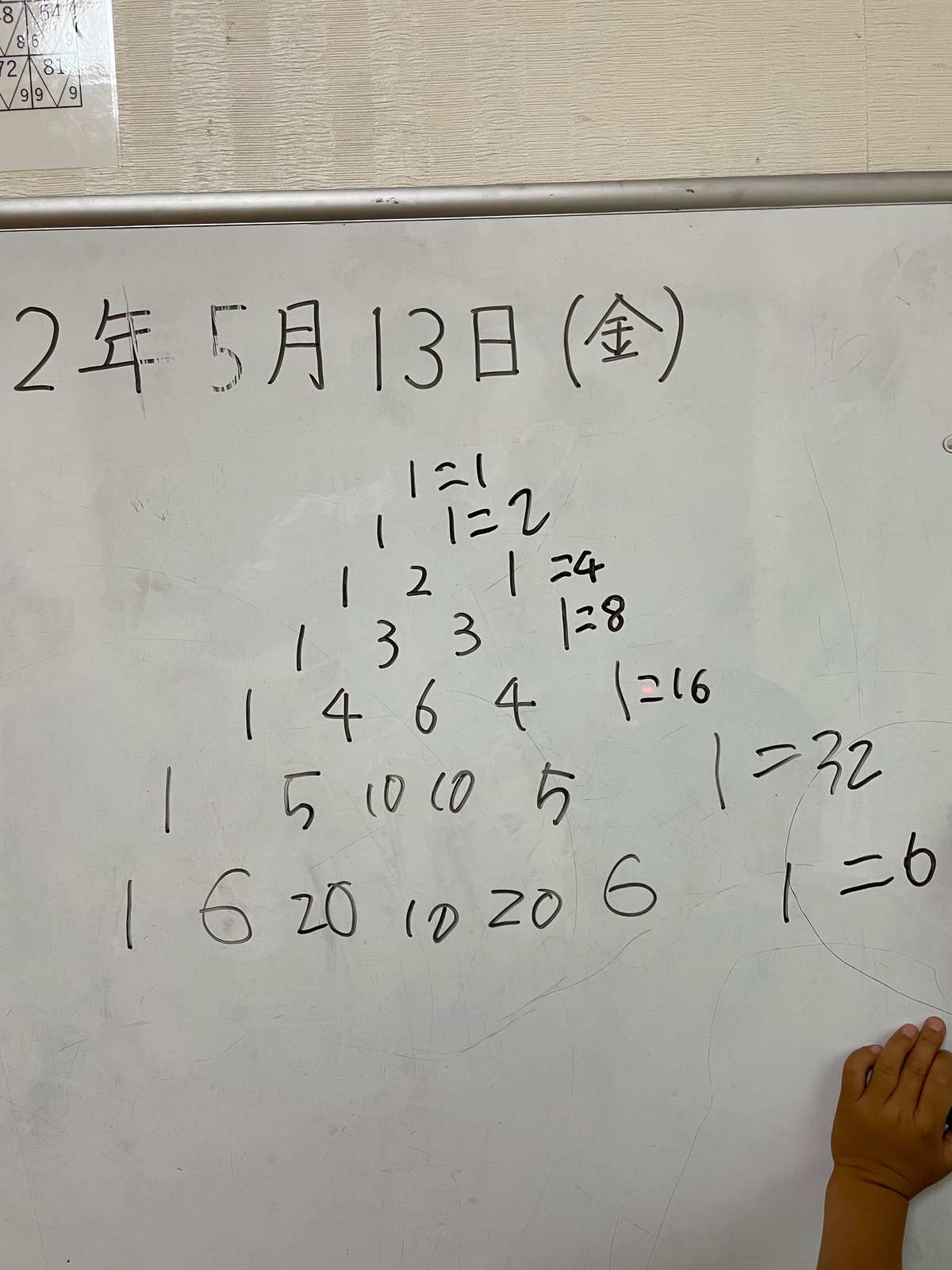

今回はパスカルの三角形を題材として出題してみました。

7段目の数字はどうなるのか?という問題です。

両隣の1については、書いておいたので残りの数字を考えてました。すると、

6を最初に記入し、20.10.20を悩みながら書いていました。

6と20.10.20の求め方に違いを感じたのでこの求め方について聞いてみました。

6は次の様に求めていました。

自然数の数列である事に気づいた様である。

次に、20.10.20の部分について聞くと、

「64になるんだよね。64から14ひくと50だから20.10.20にした。」

「???」

少し考えて、なるほど!と思いました。

それぞれの段の合計が、2の累乗の値になっている事に気付き、そこから導き出したのです。

正解ではありませんが、この規則性から考えて自分の答えを導いていた事に嬉しさを感じました。

正解を求める事よりもそれまでにどの様に考えて理由を説明することの方がよっぽど大事であると考えています。

子どもの気づきを大切に。すぐに答えを教えるのではなく、じっくりゆっくり丁寧に考えることが大切ですね。