マナビスHPに記載されている通りに高3からMARCH文系を目指す場合の受講プラン

河合塾マナビスのHPに受講例上位私大を目指す高3生の受講例が記載されています↓

…と言われても、これがどういう状態なのか、例えば忙しいのかとか現実的にちょっと厳しいのかとかがよくわからないと思うので、その解説をしていく、というのがこのマガジンの趣旨です。

この記事はそのお試し版ですので、最後まで無料で読めるようになっています。

上記の受講例の場合、まずは「総合」と「テーマ別」の2種類を進めていくことになります。

「大学別」と「重点分野攻略」を気にしていくのは高3の秋以降になりますので、ここでは割愛します。

で、この2種類の講座を4月から進めていくと下記のようなスケジュールになりますが、6ヶ月の間で90分授業を175回受講するペースです。

まず、表の説明を簡単にします。

①

【全科目の受講数】ここは特に気にしないでも良いのですが、受講数×3820円(税込)で授業料が決まります。

今回の例では175コマを9月までに終える予定ですから、授業料は668,500円ということがわかります。

これとは別に模試代や学習サポート料が発生します。

ちなみに費用の内訳としては

英語:267,400円

現代文:114,600円

古文:133,700円

日本史:152,800円

です。

もちろん好きな科目だけ受講することも可能です。

あくまでこの期間に終える受講の総数という意味で、これが終わったらすべての講座が終わり、とは限らないので気を付けてください。

②

【1か月の受講数】はその通り1か月で受ける授業の数で、1回の授業時間は90分です。

今回の例にはありませんでしたが45分の授業もあり、その場合は0.5回、費用も半額の1,910円です。

③

【1週間の受講数】もその通りなのですが、実際に講座のキリの良さなどもあるので、必ずしも4月の第1週は英文法を1回、パラグラフを1回…と守る必要はありません。

そこは月単位でうまく調整してもらえばと思います。

④

受講の進め方や講座の選定は担当社員・校舎によっても若干の違いはありますので、同じマナビスでも同じ受講プラン・同じ進め方になるとは限りません。

⑤

8月はマナビスだと夏期講習が無い分、受講ペースを早めていくことになります。

⑥

5月末と6月末の2週間は定期テストを考慮して受講ペースを落としているのは独自色が出ています。

推薦や総合選抜を狙っている人ならもう少し考慮します。

説明は以上になります。

さて、この受講例の所感はこんな感じです。

★が少ないほど良い調子と考えてください。

やり切る難易度:★★☆☆☆

自主学習難易度:★★☆☆☆

志望校引き上げ可能性:★★★★☆

志望校対策ペース:★★★☆☆

総評:本番で充分戦えるよ

HPをパッと見た時私も誤解していましたが、これは入会例ではなく受講例なので、”これから入会する高3生の大半がこの通りに受講する”という意味ではないです。

高3からレベル3を始められるということは最低限の知識はある程度頭に入っている状態と考えて良いです。

実際、高3で受けるクリニックテスト(初めて校舎を訪問した時に受験を進められる学力診断)で60/100点くらいは取れていると思います。

60点てどうなの?という話ですが、英語と古文の平均点が40点くらいかなーという印象がありますので、もしクリニックテストを受けて60点以上を超えてきていたら、私なら「おっ!」という印象が残ります。

現代文はもう少し平均点が高い印象ですが、1問の配点が大きく”なんとなく”で解答しがちですから、現代文は「おっ!」という点数が取れても少し厳しめに判断することが多いのも独自色です。

結果だけで判断しづらい科目です。

仮にこの受講例の子が河合模試を受験するなら高確率で偏差値55以上は取れると思います。

じゃあ実際はどのレベルから始めるのが普通なの?というとレベル2から始める人の方が圧倒的に多いです。

1つレベルを下がるだけですが、ざっと計算しても受講数が175⇒250くらいに増えるのでけっこう大変です。

このあたりのリアルな受講例は次回以降でお話します。

https://note.com/studyscale/n/n9dea80deded7

やり切る難易度:★★☆☆☆

平均すると1週間で6コマ、ということは1日1コマのペースで良いということなので、問題無くやり切れると思います。

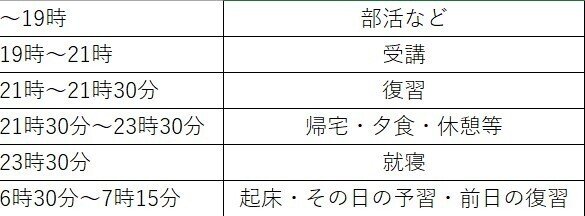

受講がある日のスケジュールはこんなイメージです。

このスケジュールだと1日3時間程度は学習できていることになり、人によってはプラス1時間の学習も可能でしょう。

90分授業を1日1コマだとこういったペースで受講ができますので、そもそも受講が終わらない、ということは無いと思います(計算上では1日2~3コマ受けないと間に合わない人もいる)。

自主学習難易度:★★☆☆☆

1日3~4時間の学習のうち、授業が90分ですから平日で1.5時間~2時間、土日のどちらかは受講しないで1週間分の総まとめにあてられるので定着カバーができます。

さらに、このスケジュールは毎月28日までに終わらせることになっています。

4月は30日までありますから、4月28日までに受講を終わらせて、残りの2日は1か月の総復習に時間を充てることが可能です。

なので「時間をかけたい科目に集中できない」ということも考えづらいかな、と思います。

志望校引き上げ可能性:★★★★☆

レベル3から始められる生徒ならMARCH⇒早慶に変えることも可能です。実際に引き上げて早慶上智に合格した生徒は何人もいます。

しかし、その場合はこの受講を7月末(1か月40コマくらい)に終えて

①レベル5を学習する

②レベル5に相当する学習を市販の教材で進める

③①と②のハイブリッド

④レベル4までの内容を定着させる

など、いずれにしてもペースアップと学習量が求められます。

お勧めは③ですかね、こういう受講例の生徒なら何を塾で学習し、何を自主学習で進めた方が効率が良いかは把握できているはずです。

④はできないこともなく、実際に何人かそれで合格した生徒もいるのですが、

”レベル4までの内容をほぼ完ぺきにする”

のと

”レベル5までの内容をまあまあ理解する”

では、難易度は前者の方が高いのはイメージできると思います。

早慶とは言え、必ず得点しておきたい問題を拾っていけばかなり合格に近づけますので、誰も得点出来ない問題で差を付けるような学習に力を入れなくても良いんです。

良いんですが、レベル4までの学習だとそれだけ「拾っておきたい問題でミスることをほぼ許されない」という意味なので、職人級の正確さが求められます。

であれば、レベル5まで学習して”取り組める問題数を増やす”ということは基本戦略の一つになってきます。

志望校対策ペース:★★★☆☆

9月からぼちぼち過去問を始めても良いですし、受講を終えて10月から集中して過去問を始めても良し。

ペースとしては悪くないですので、時間の使い方を間違えなければ対策が不十分ということも無いと思います。

ちなみに★☆☆☆☆は8月の中盤から過去問を本格的に解き始めることでき、かつ、夏の河合模試で偏差値60前後は取れている状態です。

実際HPの受講例では夏期から始めるような書き方をされていますが、今回の受講プランの理解度が高ければ高いほど志望校対策がスムーズになりますから、並行する必要は無いと判断しました。

その他

今から言うことは関係者の人に怒られそうなので見てもらいたくないんですが「会話文問題徹底制覇」「古典文法総まとめ」を最初から受講プランに盛り込むのはどうかなーと思いました。

これらはサプリメントというか、その時の仕上がり具合では重要性が高くない講座とも言えるので、それを初期段階で盛り込んでしまうと、しなくても良い計画修正をする可能性があるな、と思いました。

よくあるんです。

「会話文」を受講予定だったけど、同じお金をかけるなら今のキミは英作文の講座を受けてもらいたいな、というパターン。

一方で、最初から盛り込んでおかないと中々手を付けない学習内容だったりもします。

たとえば会話文問題はどの大学でも出題する傾向にありますし、共通テストでもコミュニケーション英語に比率を置いてきていますからやって損はない講座です。

古文は日本語に訳すことができればどの科目より高得点が期待できますからやはりやって損はないです。

今回は受講例なのでその通りにプランに入れましたが、ここはご家庭や生徒の意向を尊重して良いところですね。

ご本人とご家庭の意見をプランに反映させることは双方の納得度に大きく関わると思っていますので。

総評

特に懸念点が見当たらない内容ですから、日々の細かい学習のやり方と10月以降の志望校対策のやり方をアドバイザーと共有していくことができれば、後悔が少ない大学受験になるんじゃないか、と思います。

ここまでご覧いただきありがとうございました。

今現在マナビスの入会を検討していて、「予算に合わせた通い方をしたい」という方向けの100円企画を実施しています。

ぜひご活用ください↓