はな・物語 巻ノ十一・カトレア

洋蘭の女王

奇跡の美花

この世で一番美しい花はなんだろう。この設問に答えは出ない。誰と議論しても永久に決着しないだろう。いくつかの候補があり、それらが妍を競う、という状況がいつまでも続くことは間違いない。その候補のひとつがカトレアだ。洋蘭という園芸植物の一大ジャンルにおいて、女王と称される。豪華で、華麗で、多彩な美しさ。多くの栽培家を魅了し、数え切れないほどの物語が紡がれている。

物語はこの花が「発見」されたところから始まる。原産地はブラジルを主とする中南米。1818年、ブラジル山中からカトレアの1種がイギリスに運ばれた。その時点では花はなく、目的の植物でもなく、他の価値がある(とみなされた)植物の梱包材として使われていた。その株がたまたま栽培され、1824年、初めての花が咲いた。栽培者は植物採集家のウィリアム・カトレイ氏。

カトレイ氏にちなんで、この美しい植物はカトレアと命名された。

という逸話、半分くらいは作り話とされている。実際には梱包材ではなく丁重に運搬された株が栽培されて開花したのだろう。詳細は省くが「最初の発見地」から70年以上も再発見がなく、他の場所に自生があったという。イギリスの植物学者ジョン・リンドリー氏による命名も、当時の英国園芸に対し多大な貢献をしたウィリアム・カトレイ氏に献名した、というところらしい。

さて、この最初に開花した1種は、カトレア・ラビアタ。原種(野生種のこと)にして、その花はあまりにも美しい。多くの人にとって「洋蘭」と聞いた際、最初に思い浮かべる花の色形をしている。ラン科特有の左右対称形で花弁は6枚。上部が桃色、リップとよばれる下の花弁が濃桃色となるものが多い。サイズは軽く10㎝を超える。そして甘く強い芳香を放つ。

カトレアの和名はヒノデランだが、今日では知る人すら少ない。日本語表記の揺れで、カトレアと記載されていることもある。現時点ではカトレアが標準といえそうだ。ただし、カトレアは総称である。

消えた属名、せっかく覚えたのに

カトレア属の原種は40種ほどが知られ(ていた)、どれも美しい。同じ種のなかでも変異に富み多彩な花色、花形がある。園芸家はより美しい花を求めるもので、カトレアも早くから品種改良が進んだ。種間交配(異なる種をかけ合わせて新品種を得ること)や、近縁の属との属間交配も盛んに行われた。近縁の属とは、ブラサボラ、レリア、ソフロニティス。カトレアを加えて「基本4属」、だった。

それぞれ、属名を短縮した略号がある。カトレアはC.、続けてB.、L.、Sl.。属を超えた交配は新属となる。2属間だけでなく3属、4属の交配もある。2000年代初頭まで用いられていた主な新属を書き出す。

カトレア×レリア→レリオカトレア(Lc.)、カトレア×レリア×ブラサボラ→ブラソレリオカトレア(Blc.)、カトレア×レリア×ソフロニティス→ソフロレリオカトレア(Slc.)、カトレア×レリア×ソフロニティス×ブラサボラ→ポティナラ(Pot.)。3属まではそれぞれの属名を短縮しカトレアにくっつけている。ポティナラはよくわからない。いずれにしてもこれ、覚えるのは大変だ。大変な思いをして覚えたのに。

21世紀になり、変わったのだ。カトレアの一部がグアリアンセ(Gur.)になった。一番、覚えにくい、ソフロニティスが消えて、すべてカトレアになった。レリアはブラジル原産種がカトレアになった。ブラサボラの一部がリンコレリア(Rl.)になった。この変更に伴い、属交配種も、ソフロレリオカトレアはレリオカトレアまたはカトレアになった。ポティナラは消滅した。

消滅したポティナラの新たな属名は、交配親が基本4属のどの種なのかにより異なる。リンコレリオカトレア(Rlc.)、リンカトレリア(Ryc.)、カフザカラ(Chz)、リンカトレアンセ(Rth.)、といった具合だ。とても覚えられない。しかし、お店やWebでランを購入しようとすると、品種名の手前に属名が略称で記載されていることがほとんどである。

事の起こりは分類学の進展

属の変更はカトレアに限らず他のランにもいくつか同じ状況がある。正式には新分類に変更、されたのだが、既に出版された書物などは塗り替えられない。2010年以降の出版物でもポティナラなど旧分類で表記されている場合と、新分類に旧分類が併記されている、あるいは新分類だけが並存している。Webはもっと混乱している(書物より誤記載率の高さが否めないから)。

何故、こんなややこしいことになったのか。大きな原因は2つある。1つ目は植物分類学の進展だ。18世紀、リンネが提唱した分類学は細分化され、植物分類学は19世紀末のエングラー体系、1950年代の新エングラー体系、1980年代のクロンキスト体系、1990年代のAPG体系と新しい枠組みが設けられていく。

APG体系はそれまでの形態による分類と異なり、DNAやタンパク質の分子レベル解析に基づく。広く普及し長く主流だったエングラー体系がクロンキスト体系に置き換わり、定着するやいなや、APG体系が急発展し主流になりつつある。カトレア属とその近縁、基本4属に大幅な変更が生じたのも、APG体系によるところだ。

もう1つは、洋ランというジャンルで、品種名の登録を担っている国際機関の存在である。英国王立園芸協会(Royal Horticultural Society、略称RHS)が膨大な交配種を網羅した通称「サンダースリスト」を管理している。洋ランの新品種を販売するだけでなく、個人がコンテストなどに出品する場合でも、品種として認めてもらうためには登録する必要がある。

話を戻すと、2007年と2009年の2回、RHSがAPG体系の新分類に依って規約を改定した。その結果、カトレアに関しては基本4属とその交配種が大幅に変更された。実は基本4属の他にも近縁種があって、同様に改定され属名が変更となっている。その一覧は割愛するが相当なボリュームである。

洋ランはラベルが命

「サンダースリスト」には18世紀から連なる膨大なランの品種が登録されている。品種名、登録者とともに、交配親が必須情報である。すなわち登録されているランはすべてその先祖に遡ることができる。戸籍に例えられるが、むしろ家系図に紐づいた血統書のようなものだ。未登録の品種を販売ないし発表する際には、正確な両親をラベルに書くことが決まりごとになっている。

洋ランを栽培する方々は農家、愛好家を問わず、品種名がわからなくなることを「札落ち(ラベル落ち)」と言って極端に嫌う。どんなに美しい花でも品種名がないと展示会には受け入れてもらえず、販売する際も安価で取引されてしまう。洋ラン栽培においてラベルは命とされている。

どんな分野でも、「その世界」の常識が世の中では常識でないことは多々ある。美しい花が開く洋ランが「札落ち」だったとして。その花を観賞し、できれば翌年も咲かせたいだけの多くの方々にとって、その花は価値がないのだろうか? この疑問にもまた、明確な答えは出てこない。自分で品種改良を行うことも、展示会に出品することも、永久にないのなら、どうなのだろう? 私が納得できる答は得ていない。

栽培面積をとらないミニがおすすめ

家で栽培していた洋ラン、ピーク時で20鉢くらいだった。一番、数多く栽培した種類はミニカトレアだ。最初は1990年代の始め頃。濃い桃色の交配種で、ラベルには品種名がなく、交配親の両親が記載されていた。よく育ち年々、花の数が増えた。

開花時期は真冬で、西側の窓辺に吊るした。春から秋まではベランダに吊るした。着生蘭は吊るしておくと機嫌がよく、ランの鉢を吊るす専用の器具もあるのだ。

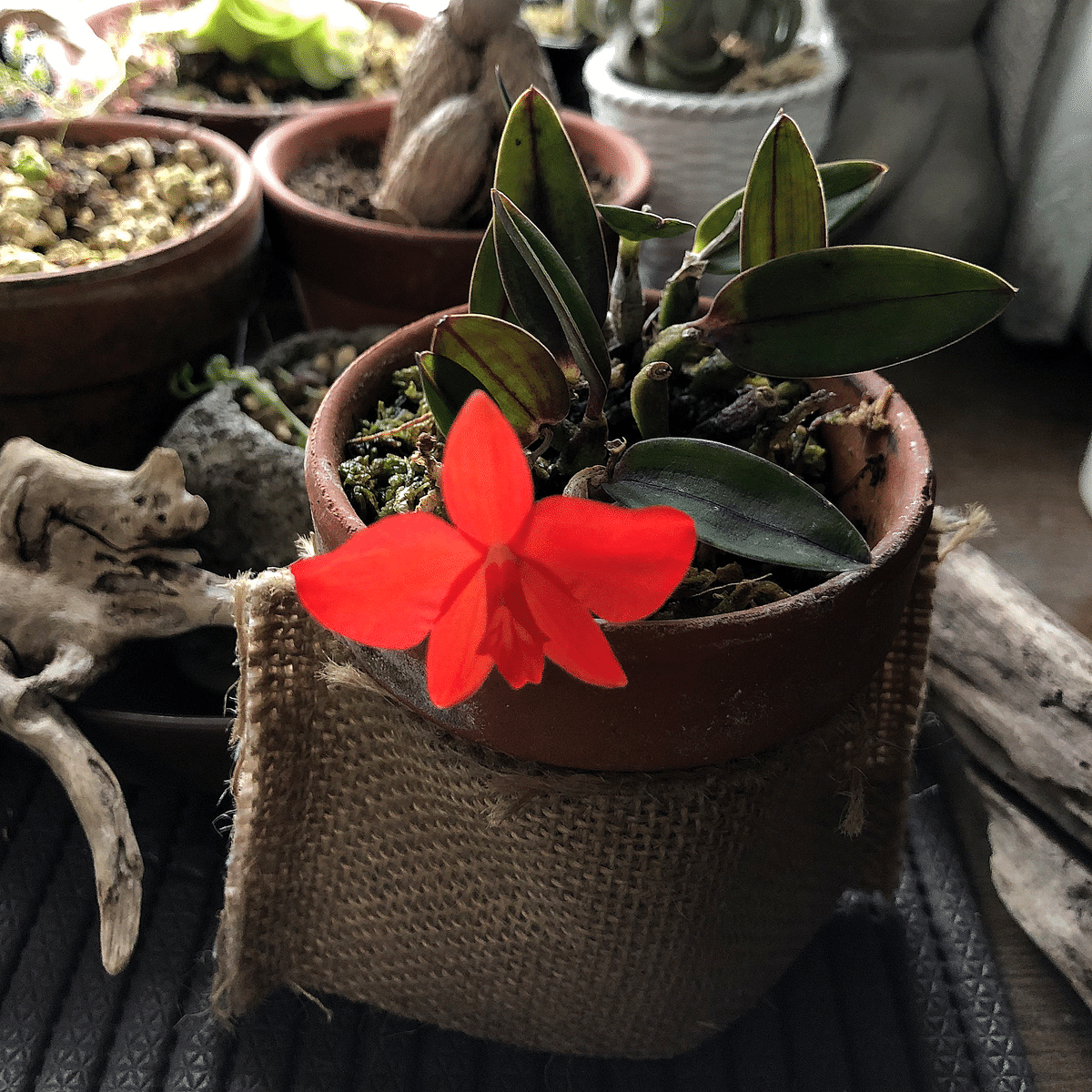

東京ドームの世界蘭展、その他の蘭展に足を運ぶたび、蘭の数が増えていく。長く枯れずにしかも毎年、咲いてくれるのは、ほとんどミニカトレアだった。その中で唯一、居着いてくれない、気難し屋があった。当時の学名、ソフロニティス コクシネア。そう、変わったのだ。今は、カトレア コクシネア。ミニカトレアとしてもとりわけ小さく、蝶のような花の形。そしてその色、輝くような、濃橙色。なぜなのか、私が常に魅了されてしまう、橙色。

この種、原産地の標高が高い。つまり冷涼な気候を好む。バルブも小さくて乾燥は嫌う。冬は室内で水やりを忘れなければ問題ない。難しいのが夏越しだ。できるだけ涼しく、風通しをよく。しかし、まったくの日陰では育たない。水やりが不足しても過剰でも、枯れる。枯れるのだ。何度、枯らしたことだろう。

このように例外はあるものの、ミニカトレアは洋ランの中では比較的耐寒性があり、コンパクトでかつ、育てやすい。そして多くの洋ランに共通する栽培上の特性がある。他の草花と比べて水やりの頻度が少なく手間はあまりかからない。茎が太るバルブや、太い根に水分を溜められる構造になっていて、少々の乾燥では枯れないからだ。働いている人、忙しい人、少しズボラな人向けともいえる。

ミニカトレアの定義は曖昧だ。カトレアの大輪種と比べて花が小さく、葉も株も大きくならない。なのだが、何cm以下などと決まっているわけではい。大きめでも鉢サイズで5号(15㎝)以下。小さい品種だと2号(6㎝)くらいの鉢で開花する。面倒なのは中間のミディカトレアというカテゴリも存在する。花はミニカトレアのように小さくて、株が大輪カトレアに近く大きくなる品種が概ねミディとされている。

コクシネアのように気難しくない、ミニカトレアを含めて、栽培していた洋ラン、すべてを2024年の春頃に手放した。一時期の体調不良と諸事情により管理ができなくなったためだ。同時期に観葉植物、食虫植物、鉢植えの花木や多年草も、徐々に減らして、2024年の夏までにほぼ、手放した。

残したのはベランダの多肉植物、盆栽の冬至梅と、庭に地植えされている植物。そしてバラと野菜と一年草。広がりすぎた自分の園芸ジャンルを絞り込むためだった。花の名所とイベント巡りも極力、控えた。それから半年。野菜と一年草の草花をメインとした園芸を満喫している。

ただ、他のジャンルを忘れたわけではない。洋ランは多くの愛好家、専門業者が生涯をかけて取り組むほど、魅力的だ。しばらくの間は撮りためた写真を整理しながら、また気が向いたらミニカトレア、それも難物のコクシネアから、再開するかもしれない。

植物名一覧

主役、難物

ラン科 カトレア属

カトレア ラビアタ Cattleya labiata(カトレア ラビアタ)

カトレア コクシネア Cattleya coccinea(カトレア コクシネア)

近縁の属と交配による人工属

ラン科

レリア属 Laelia

ブラサボラ属 Brassavola

グアリアンセ属 Guarianthe

レリオカトレア属 ×Laeliocattleya

リンコレリオカトレア属 ×Rhyncolaeliocattleya

リンカトレリア属 ×Rhyncatolaelia

カフザカラ属 ×Cahuzacara

リンカトレアンセ属 ×Rhyncattleanthe

参考Webサイト

全般、栽培

学名、交配種名について

販売

諏訪田農園

http://www.roy.hi-ho.ne.jp/suwada-orchid/topframe.htm

カトレア ラビアタ|洋らんの自生地シリーズ

http://www.roy.hi-ho.ne.jp/suwada-orchid/2010_C_labiata_habitat.pdf

愛好家団体

愛好家

手軽に栽培、枯らさずに

参考文献

最終更新日:2025年2月1日

いいなと思ったら応援しよう!