Episode 015 「英語を話さない旧ユーゴスラビア人のお婆ちゃんから学ぶ英語上達へのシークレット」

ペニントンプライマリースクールは、以前通っていた学校であるネイルスワースプライマリースクール(Episode005参照)とは異なり、世界各国から生徒が集まっていた学校であった為、当然ながらこの学校に通っている生徒達の髪の色も、目の色も、得意とする言語も、それぞれが異なった。

それでいてそれ(お互いに違うということ)が当然であった。前の学校(ネイルスワースプライマリースクール)では、地域的な事などの様々な理由が存在したのだろうか、学校(全学年、全体で)には私と妹以外のアジア人は一人もいなかった。もちろんバディーであったルーク(Episode004参照)に関しては、その容姿(生物学的)のみで判断するとすればアジア人の括りに入ったが、オーストラリアで生まれ、オーストラリアで育ったことから実質オーストラリア人である。

しかし、今でも自分の中で明確な答えが出ていないのだが、一個人を「◯◯人」と呼ぶ際に、具体的に何を判断基準としてみるのか。日本の様な国では、圧倒的に(純)日本人(とはいえ、純日本人、の定義(例えば、何代目まで遡るのか、など)も明確ではないが)が多いのでわかりやすい中、例えば、多様国籍な国であるアメリカにおけるアメリカ人の定義は一体なんなのか、オーストラリア人の定義は一体なんなのか、となる。生物学的な要素、つまり血統なのか、または、保持するパスポートの国籍なのか。尚、この場合、複数のパスポートを保持する人はどうなるのか、などと一筋縄ではいかない話である。その国で過ごした時間の長さで判断するのか、などなど。むしろ、最近感じているのは、そもそも国籍、と言う概念も時代の流れに倣いアップデートされる必要があると感じる。

ネイルスワースプライマリースクール(Episode010参照)では、生徒達の多くは、「お!?髪の毛が黒い子供が入ってきたぞ!」という感覚を抱いていたと察する。しかし、今回のペニントンプライマリースクールではそれがなかった。様々な人種の生徒が居た事もあり、私にとってはそれは新鮮であり、また同時に安心もできた。日々の学校生活は、実に様々な国の文化の違いを目の当たりにする毎日だった。例えば、休み時間、外に出るとサングラスをかけた同い年の子供がいたりする。日本で言うところの小学6年生または中学1年生でレイバンの(そう、よくパイロットが掛けているティアドロップの、あのレイバンのサングラスである)サングラスをかけて、学校の休み時間に遊んでいる姿を想像して頂きたい。なかなか渋い子供であり、また、日本に慣れていた私の目には異様に映った。幼いながらに、「子供なのに学校でサングラスをしている…やはり海外はすごいな」と怖気付いた記憶がある。

尚、そのレイバンの彼は旧ユーゴスラビア出身であり、のちに友達になることとなる。サングラスの奥にはものすごく優しい目があり、名前はサーシャといった。彼はよくハンドボールという遊びを休み時間にやっていた。私は休み時間に関しては主にサッカー(Episode008を参照)をしていたが、たまにハンドボールをして遊んだりもした。

因みに、このハンドボールという遊びだが、正方形を更に正方形で4つに分けたコート(そう、ちょうど漢字の「田」の形)で行う。地面に白いラインが引かれている(または、「田」と描かれている)だけだが)中に、4人がそれぞれの正方形に入り、テニスボールを用いて遊ぶゲームである。もちろん日本には存在しない遊びであるが、なかなか面白かった。ルールは至ってシンプルで、つまり、テニスの要領で自分以外のマスをめがけて素手でテニスボールをヒットさせる。ただ、テニスとは異なり、ボールをヒットする際は先ずそのボールが自分の正方形(マス目)でワンバウンドして他の人がいる正方形(つまり自分以外の3つの正方形の中にいる3人のいずれかに)に入る必要がある。そしてそのボールを受けた人は、ボールがワンバウンドした瞬間に(次にまたバウンドしてしまう前に)ヒットを(自分以外の3人のいずれかに)しなければならない。自分の正方形に来たボールを上手くヒットし返す事ができないと次のプレーヤーと交代、という具合で進行していく。失敗をしなければコートに残り続けられ、プレーを楽しめる。この学校での休み時間は、ネイルスワースプライマリースクールで感じていたあの苦痛(Episode006参照)とは程遠いものであった。

つまり、遊ぶこと(機会)も、遊ぶ相手もたくさん居たのだ。また、授業中も特に苦痛はなかった。もちろん悩むこともあったはずなのだが、それは苦痛ではなく、どちらかというと「充実」という言葉で表す方が適していたと思われる。多分。

さて、このペニントンプライマリースクールでは特に仲良くなった友達が3人いる。マリンコ(旧ユーゴスラビア)、ホング(カンボジア)、エッカチャイ(通称エック)(タイ)の三人だ。もちろん、この三人以外とも遊ぶ事はたくさんあったが、特に仲良くしていたがこの三人である。放課後や週末も一緒に遊んだ。マリンコの家にはよく遊びにいった。マリンコにはビリヤーナという妹がいた。彼女の年齢はおそらく妹のそれと変わらないと思われる。そんな事もあり、私と妹の二人で彼らの家に遊びに行くことも頻繁にあった。もちろん、母親の車での送り迎えである。基本的にはオーストラリアでは、子供の移動に関しては親または保護者の車による送り迎えである。もちろん、アメリカなどとは比べものにならないくらい安全なオーストラリアではあったものの、日本と比較するとやはり手放しで子供だけで外をふらふらさせる、という事は適切ではなかったのだろう。併せて、やはりどこに行くにも距離があるので、日本の様に「ちょっと自転車で」という感覚はなかった(そもそも、日本の様な自転車文化、もオーストラリアにはなかった)。

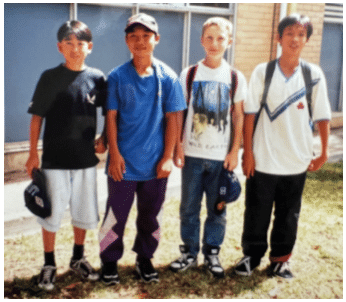

私の家の前の公園(Episode013参照)にて。

とある日、放課後にマリンコの家に遊びいった際、今までに会った事がない人が一人居た。マリンコのおばあちゃんだった。彼女は私が家に入るや否や、恐らく「いらっしゃい」的な事を言ったのだろうか、しかしその言葉は英語ではなく(旧)ユーゴスラビア語であった為、私には(当然)全く理解できなかった。私は恐らく、作り笑顔でもしたのだろうが、実際にはどんな表情であったかは全く記憶にない。引きつっていたかもしれないし、または困った顔だったかもしれない。お国柄なのだろうか、黒髪また黒い目の私、つまり、どこからどうみても東洋人以外の何者でもない私を目の前にし、どう考えても(旧)ユーゴスラビア語が通用するわけがないこの状況にも関わらず、(旧)ユーゴスラビア語で取り敢えず話す。この精神は、生真面目な日本人の感覚とはおそらく大いに異なるだろう。

しかしながら感心してしまうのは、(特にヨーロッパ人)お世辞にも英語が上手いとは言えない人達でも、間違いを恐れずに、躊躇なしに英語を喋るのである。日本人的感覚から言うと、「文法が間違っていたらどうしよう」、「発音が悪くて通じなかったらどうしよう」、などの心配(または邪念)が頭をよぎると考えられる中、彼ら彼女らには、きっとその様な考え方は存在しないのかもしれない。または、存在しなくもないが「そんな事言ってられない」と感じているのかもしれない。兎にも角にも、姿勢としては、学ぶ点は、控えめに言っても大いにあると感じた。

尚、言語を習得するのは女性の方が得意、という話はよく聞く。もちろん、そもそも男性に比べ女性の方が、比較的にコミュニケーション能力が高いという要素もあるが、個人的に感じているのは、詰まるところ「不要なプライドをいかに捨てることができているか」という点が、英語を習得する速度に比例しているのではないかと感じる。つまり、女性の方が勇気があり、その不要なプライドを捨てることができている場合がきっと多いのではないかと、そう個人的には感じている。もちろん、誰だって、「上手い」と言われる英語を話したいと思うはずである。誰だって、自分の英語の発音、文法に対して指摘は受けたくない。ただ、それらの点を気にし過ぎるとなかなか上達しない場合も多いにある。そういった観点から考えると、マリンコのおばあちゃんから学ぶ点(とりあえず、話す。通じるか通じないかは、後で考える。しかし、(旧)ユーゴスラビア語だったので、さすがに全く理解できなかったが)もあると、そう感じる。