【シンプル・プラン】シリーズ 第4回 「塩水発電LEDランタンを分解してみた」 その2(No.0248)

前回(第4回 「塩水発電LEDランタンを分解してみた」 その1)

の続き

・資料的な意味で動画を追加する。

下部から中央のLED部分を見上げた画像。

LEDライトの基盤は円盤状になっている。

これは真ん中にある管から下部へ水を送る為にそのような構造にしている。

横には黒いリード線で繋がれた金属パーツがぶら下がっている。

この金具は下部にあるマグネシウム棒の差し込み口突起部分に取り付けられているもの。

つまりマグネシウム棒からLED基盤へと繋がっている。

下部を力づくで割り、黒いパーツを取り出した。

実験で使っている時から考えていたことだが、この手の製品で正直ここが最大の要だろう。電子の流れのスタートとゴールの場所だ。上部から流された塩水が下部で貯まり、差し込まれたマグネシウム棒が浸かる。それで電子が分離し、その電子がマグネシウム棒の根元にねじ込まれたネジから、そこを覆うプラスティックキャップ内部にネジに接触するように取り付けられた金属板へ、そして金属板に取り付けられた黒いリード線からスイッチへ、そしてスイッチ青いリード線に変わりそこから中央のLED基盤へと移動する。LED基盤から赤いリード線に変わり、黒い一対の炭素繊維シートへ。

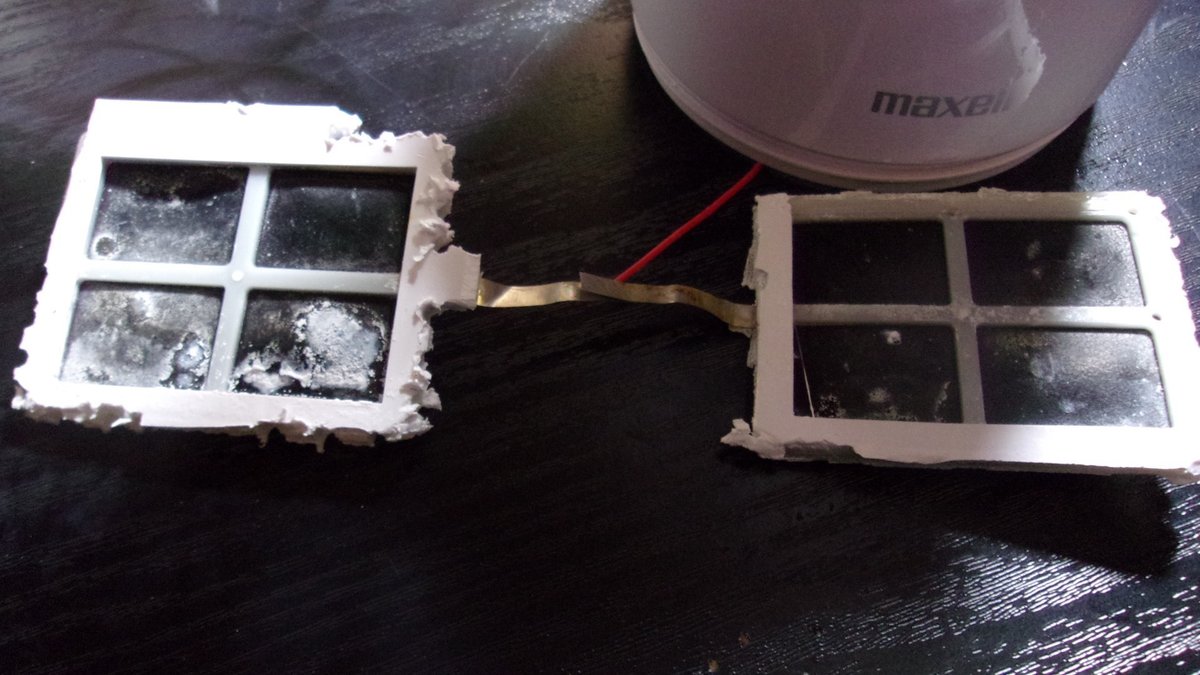

二つの炭素繊維シートが蝶の羽のように、非常に貧弱な金属板で繋がっている。

LED基盤を下から覗き込んだ画像。

真ん中の管が二重になっている。

炭素繊維シートのアップ。

障子のように格子状になっている。

その裏側のアップ。

裏は厚手のペンキのようなものが塗られ、白くひび割れている。

ひび割れた所からは黒い色が見える。

炭素繊維シートだけを本体から取り出した画像。

1組のシートを極めて薄い金属板でやや雑に繋げられている。

裏側のアップ。

ひび割れから分かるように、表と同じものにペンキを塗っているだけ。

右側には金属板と赤いリード線の接続面が見える。

ハンダで付けられている。

もう一枚の方。

こっちはひび割れが無い。

LEDのアップ

スイッチ部材のアップ。

スイッチとLED基盤の様子

炭素繊維シートの金属板のアップ。

とても薄い金属板がそれぞれから伸びていて、途中で一つに繋げている。

繋げ方が雑なので先端が開いてしまっている。

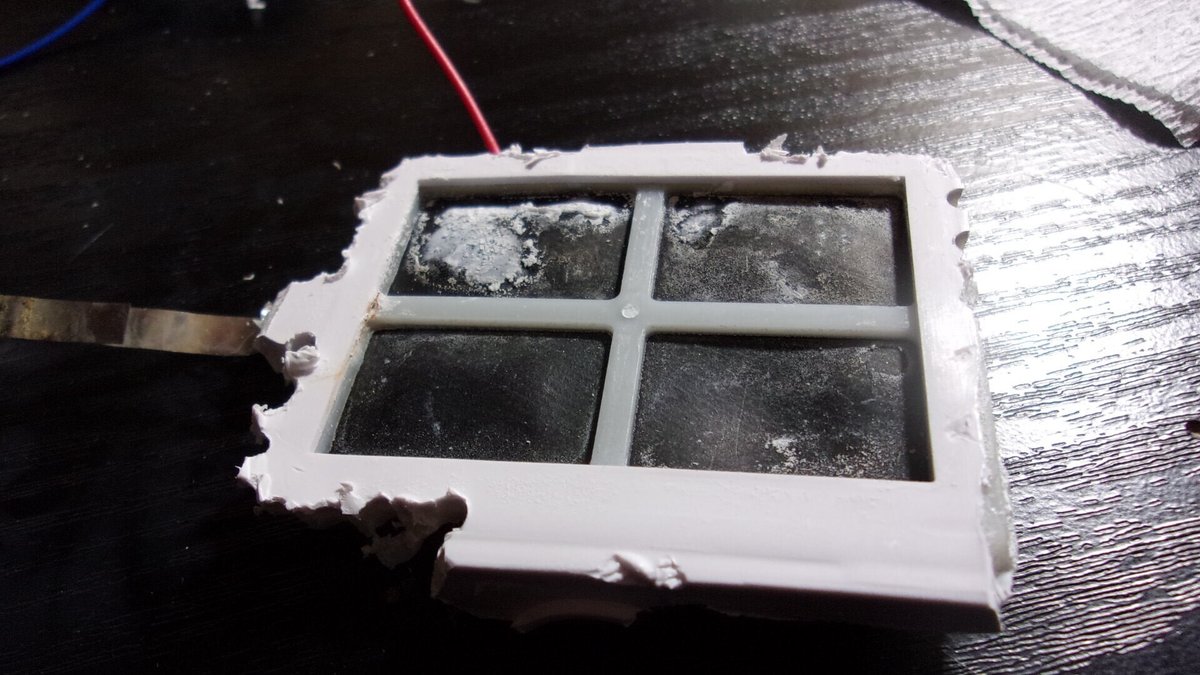

よく見ると格子状のパーツと外側の素材が違う。

のちにペンチを入れるが、この格子状の部分はかなり硬い。

ここを見ることで、この炭素繊維シートと金属板の繋がりが気になるようになる。これまでのことからも、この部分も内部で何らかの方法で接続されているはず。

炭素繊維シートの端を切ると切り口からうっすらと赤銅色のものが見える。

格子部分を剥ぎ取るように切る。

黒いカスがボロボロと落ちる

金属板が黒いシートの内部に深く入っている様子が見える

その3に続く

【ほかにはこちらも】