街と映画。

大手町・丸の内・有楽町エリアの街づくりを担う三菱地所と、同社が開発を手がける有楽町エリアに仕事場を構える映画・映像企画会社のSTORY inc.が、2022年夏にスタートさせた共同プロジェクト「STORY STUDY」。

有楽町──映画館、演劇の劇場、コンサートホールやギャラリーをはじめ無数の娯“楽”が“有”る“町”──の魅力を再認識する、クリエイター発信型のイベントを定期的に実施し、「物語のある街」「街に集う歓び」を提案していくという。

2022年11月1日に行われた、第2回のイベントの模様をレポートする。

Intro

第2回「STORY STUDY」は、第35回東京国際映画祭のスペシャル・プログラムとして開催された。

プログラムのタイトルは、「街と映画」。

日本のみならず海外でも活躍し、映画の中の街を作り上げてきた美術監督・種田陽平の仕事を、STORY inc.の川村元気が聞き手となって掘り下げていく。川村は先日、長編初監督作品『百花』で第70回サン・セバスティアン国際映画祭最優秀監督賞を受賞したが、映画プロデューサーとしても数々のヒット作を世に送り出している。種田とは『悪人』(李相日監督、2010年)以来の付き合いとなる。

18時。会場となったSTORY inc.の事務所に、高倍率をかいくぐって当選した20名の一般参加者と関係者が訪れた。閲覧可能な状態で会場に置かれていたのは、種田が制作したアートブックやスケッチ、現場写真など数々の貴重な資料だ。静かな興奮が広がるなか、約90分間にわたるトークセッションが始まった。

1.『スワロウテイル』(岩井俊二監督、1996年)

川村 『Love Letter』(1995年)のあと人気沸騰中の岩井俊二監督が何かでかいことをやるらしいと聞いて、映画館へ観に行きました。本当にでかいことをやっていましたね。映画の中で、〈円都(イェン・タウン)〉という架空の街が作られていた。それを手掛けたのが、種田さんでした。

種田 その当時、僕は美術の仕事を始めて10年ほど経っていたんですが、映画美術として街を作らなければいけない、映画で街をどう表現するか考えなければいけなくなったのはこの作品が初めてでした。岩井さん自身は、上海にある古い街にインスパイアされたらしいんです。ただ、その街にこだわっているわけではないし、誰も観たことのない街を作りたい。だから、アジアのいろいろな街を観てきて欲しいと言われ、香港や台湾、タイやマレーシアなど何ヵ国も回りました。海外のどこかの街で架空の日本のセットを作る予定だったんですよ。ところが数ヶ月経ったところで岩井さんから、「陽平ちゃん、いろいろなイメージがもうあなたの中に入ったでしょう? 撮影は、東京でやりましょう」と(笑)。

川村 あの方は、そういう人ですよね(笑)。

種田 当初のプランが逆転して、日本の中に海外のアジアタウンのような街を作ることになりました。セットを建てた場所は豊洲、新浦安、鶴見など数カ所ありました。東京っぽいビルやマンションがばんばん建ち始めていた時期なので、セットの背後に現実の風景がどうしても映ってしまう。それが面白かったんですよね。新しい都市開発とそこから見捨てられたような場所、という対比は香港やマレーシアで観た街の風景と似ていた。準備期間中、アジアのいろいろな街を観て回れたことは良かったなと思います。

川村 今となってはもう観られない、非常にユニークな風景になっていました。種田さんの美術監督としての仕事はスケッチから始まるんですよね。今日は、種田さんが描かれた〈円都〉周辺の地図をお持ちいただきました。

種田 これ以降は先に俯瞰(ふかん)で街をスケッチするようになったんですが、この頃は俯瞰で、全体として街を捉えることができなくて、一つ一つのエリアを作っていくやり方だったんです。このマップは公開時に資料として必要だということで、クランクアップした後で描いたものです。頭の中に街が全部できあがっていたので、スケッチなどは何も見ずにこのマップが描けました。

川村 これはすごい地図ですね。

種田 特に大変だったのは〈阿片街〉というエリアで、セットが85メートルくらいありました。予算があまり残っていなかったので、それまでの撮影で使っていたものを寄せ集めてセットにしていったんですが、当時まだ30代半ばだったので自分でもバリバリに、鬼気迫る感じでセットを作っていましたね。岩井さんが「もういいんじゃない?」と肩を叩かなかったら、いつまでも作り続けていたかもしれない。

川村 〈阿片街〉は初めて映画を観た時から、ものすごいことになっているなと思いました。黒澤明の『天国と地獄』の〈ドヤ街〉を彷彿とさせる作り込みですね。

種田 主人公たちが営む何でも屋「あおぞら」のセットでは、店の入口に門を作りました。これがきっかけで、門をくぐるということが映画の街を作るうえで大きなフックだと感じられるようになった。門を作るのが大好きになっちゃったんですよ。ゲートフェチになってしまった(笑)。

川村 門をくぐるとファンタジーみたいな世界が待っているわけですよね。門が、こちら側とあちら側を分ける境界線になっている。

種田 まさに境界線ですね。ちなみに、〈娼婦街〉はタイで見たスラム街のイメージです。

川村 そうやって個々のエリアを一つずつ作り込んでいって、最後に〈円都(イェン・タウン)〉という一つの大きな街に統合した。その経験は、のちのちの仕事に繋がる種田さんの原点という感じがします。

種田 ある時期まではアジアの映画関係者たちに会うとみんなこの映画の話をしてきたし、僕を「スワロウテイル」ってあだ名で呼んできたりしました(笑)。

2.『イノセンス』(押井守監督、2004年)

種田 この話が来たのは1999年です。コンセプト段階で僕が入ったのは1999年から2001年くらいまで。アニメの仕事はこれが初めてでした。

川村 僕は押井守ファンなので、『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』(1995年)も大好きでした。続編に当たる『イノセンス』でどれくらいジャンプアップしているのかなと思って観に行ったら、美術が大爆発していたことを強烈に覚えています。

種田 押井さんからは当初、美術に関しては「チャイニーズゴシック」という指示があったんですが、具体的な作業を進めていくうちにそこからはどんどんズレていきました。特に僕が時間を費やしたのは、後半に出てくる〈キムの館〉です。

川村 館の前には大きな橋がかかっている。橋を渡ると向こう側は異世界……となるのは、門と同じ効果がありますね。

種田 そうですね。〈キムの館〉に行く前までは前作『GHOST IN THE SHELL』寄りの未来都市が描かれていたので、美術的にもここから大きく変わっていくんです。デザインのイメージとしては、装飾過多のウルトラバロック。引き算することは考えなかったですね。すっきりさせるのではなくて、むしろどこまでディテールを足せるか。作業をしていたのはちょうど2000年に入る直前だったんですが、このやり方なら21世紀でも勝負できると考えていた記憶があります。

川村 そして、屋敷の扉を開けて中へ入ると現れるのが、黄金の玄関ホールです。

種田 〈キムの館〉に入った登場人物たちは、何度も何度もループしてそこから出られない。押井さんからは、オルゴールの中に入ってしまうようなものにしたいと言われました。

川村 この館の持つループ構造が、ホールのデザインに先行して表れているわけですね。ホールの脇の階段を上がっていくとまさに装飾過多な回廊があり、その先には噴水や空を飛ぶ鳥の動きが止まっている中庭がある。まるで時間の迷宮です。最終的に辿り着く部屋は、漢字が空間にちりばめられたチャイニーズゴシック。建物の内部をどうデザインするかが究められていますね。

種田 まだこの頃は、街は街、インテリアはインテリアで考えていたと思います。というのも前世紀の終わり頃は、街に対する幻想が強かった。当時は「街と映画」と聞くと、みなさんまず真っ先に『ブレードランナー』(リドリー・スコット監督、1982年)あたりを思い出したはずです。映画で街を表現すると言えば、架空の巨大都市というイメージがあった。そのイメージを塗り替えるには僕自身、もう少し時間が必要でした。

川村 『イノセンス』は、前半では『ブレードランナー』的なものすごいグラフィックの巨大な街が描かれていて、後半になるにつれてどんどんとインナーワールドに入っていく。この対比が非常に面白い作品でしたが、「街と映画」の表現が過渡期にあったことを象徴していたのかもしれません。

3.『ザ・マジックアワー』(三谷幸喜監督、2008年)

川村 前作の『THE 有頂天ホテル』(2006年)が大ヒットして、次はお金がいっぱい使えるぞとなったところで三谷監督が作った映画です。東宝スタジオを三つ使って、とんでもなく巨大な街のセットを作ったんですよね。僕は当時映画プロデューサーになりたてだったんですが、すごいすごいという噂を聞いて、セットを観に行きました。僕だけじゃなくて、映画関係者はみんなこのセットを見学しにきましたね。是枝裕和監督も来ていました。

種田 通常だと街はオープンセットで外に作るのが定番なんですが、全てセットで街を作るとどうなるかというトライでした。スタジオの中に作るとちょっと舞台っぽい、ちょっと嘘っぽい街になるのが面白かった。最初に描いたスケッチは、映画のメインビジュアルにも使われている、Y字路に建つホテルですね。

川村 このスケッチを見たプロデューサーは、製作費を想像して絶望したでしょう(笑)。

種田 ホテルの近辺は全てセットで、Y字路の先は現実の街、北九州で撮った映像と繋がります。Y字路の左右の道は、パースを歪めていますね。奥に行くほど道幅が狭くなるようにセットを作ることで、実際は15メートルぐらいしかない道の奥行きを長く見せているんです。

川村 僕の印象だと、この頃からパースを歪めた種田さんの“遠近術”が出始めます。セット内の遠近感を狂わせることで、実際とは違うサイズのものとして見えてくる。

種田 当時、CGを使いたくないって監督がまだ多かったと思います。アメリカなんかだと「そこはVFXで処理しましょう」となるのがすでに普通だったんですけどね。CGを使わないならば撮影現場で監督の意図したシーンの撮影ができるよう、セットを工夫しなければいけない。

川村 先ほど種田さんから「舞台っぽい」という言葉が出ましたが、三谷幸喜監督が演劇出身の人だからこそ、このセットをすごく面白がったんじゃないでしょうか。

種田 そうですね。セットを見て、その使い方に合わせて台本を修正するというコラボレーションもできました。映画のセットならではの面白さもあって、舞台のステージって横に長いから、横にしか奥行きが作れない。縦に長いっていうのは舞台上ではなかなか作れないんです。三谷さんに提案しましたね。縦の構図を使って演出するのも面白いんじゃないですか、と。

川村 種田さんの美術は、セットの段階でカメラ位置の計算がある。このセットはこう撮ったら面白いというカメラアングルが決まっていて、種田さんから撮り方の指示が出るんです。演出のディレクションまでする美術監督は、なかなかいない(笑)。

種田 指示はしないですよ。そうしてほしいな、と伝えたりはしますが……(笑)。このホテルのセットが良かったのは、一階にカフェ、二階に何部屋かをちゃんと作っていますから、室内のシーンはこの中でほぼ全て撮れる。それはやりたかったことの一つでしたね。ただ、お金はかかりますから、この頃から急にこういった巨大なセットは激減し始めました。

川村 種田さんに直接お会いして、過去の作品のことをお話しできる貴重な機会なので、日本未公開の『金陵十三釵』(2011年)について少し伺いたいです。中国のチャン・イーモウ監督の作品で、噂には聞いていたんですが撮影現場の写真を見ると、これは完全に街ですね。

種田 オールオープンセットです。ある教会の物語のために、街を全部作ることになりました。中国の僻地の何もない荒野の中にある巨大なセットを見て、現場にやって来た主演のクリスチャン・ベールは唖然としていました。

川村 やはり、街の入口に門がありますね。

種田 巨大なやつがあります(笑)。このセットに関しては話すと長くなるんですが、誰も観ていないと思うので結論だけ言うと、やり終えた時、僕の中に少し疑問が残ったんです。1年かけて街を全部作って、撮影もうまくいったんだけれども、これって映画美術としてはどうなのかな、と。全部作ったんだからこれ以上なくリアルではあるけれども、この街は本当に「映画の中の街」として存在しているのか。役者の側とか物語の側に街を寄せていくアプローチで作ったものではなかったから、映画との関係性がちょっと薄いわけです。

川村 街は街としてスタンドアローン、孤立しちゃっているわけですね。

種田 街自身が「どうだ、すごいだろう」となっているんですよ。クリスチャン・ベールに対しても「ハリウッドでもなかなか見たことないセットだぞ」という感じで、役者に寄り添ってはいない。演技する時にそれでいいのか、その街と演者がちゃんとそこに同居していられるのか。興行としてはこの年の中国映画の年間1位になったので大成功ではあったんですが、この時感じた疑問が今の自分の仕事のやり方に繋がったと思います。

4.『思い出のマーニー』(米林宏昌監督、2014年)

川村 スタジオジブリの長編アニメです。主人公の女の子が訪れる湿地帯の村が、美しく幻想的でした。

種田 アニメですからセットは作らず絵で描けばいいわけで、予算の制限も特にありません。『金陵十三釵』のように巨大な架空の街を作っても良かったんです。でも、原点に戻ろうと思ったんですよ。街や建物が独立したリアルなものとしてあるのではなくて、主人公たちのための街、主人公のための家、という発想で美術を考えていきました。

川村 原作小説の舞台はイギリスですが、確か北海道が混ざっているんですよね?

種田 そうです。湿地が舞台だったので、混ぜるなら釧路がいいのではとなって現地のロケハンをしました。その後で、舞台となる街のマップを描いています。漁港の先を曲がっていくと、徐々に町はずれに行って、主人公の泊まる家が出てくる。湿地の先にはマーニーという少女が暮らしている「湿っ地屋敷」があって……と。

種田 「映画の中の街」には、さっき言った『ブレードランナー』的な街、巨大なファンタジーとしての都市というのともう一つ、ロー・ファンタジーとしての街という方向性があると思うんです。要は、主人公がそれまでの現実から離れ、初めて訪れる街です。

川村 ファンタジーには濃淡があって、「ハイ」なものもあれば「ロー」なものもある。若い主人公にとって行ったことのない知らない街は、「ロー」なファンタジー世界である、と言える。

種田 ええ。そこで大事にしたかったのが、主人公が屋敷に辿り着くまでのルートです。いくつかの門をくぐっているんですよ。例えば、家の外壁に作り付けられた水門。別の仕事で瀬戸内へ行った時に一般家庭の設備として見かけたものなんですが、この水門は水位が上がると使えなくなってしまうんです。入れるか入れないかが分からない門って、ちょっといいでしょう?

川村 いいですねぇ。主人公は、入れてしまうわけですから。その門の先にあるものに、迎え入れられてしまう。美術がドラマを生んでいます。

種田 目的地には簡単に辿り着けない、幾つかの通らなければいけないレイヤーを作っていくというのは、この頃やっていて楽しかったことだと思います。主人公がどこから入って来てどこをどう進むのか、街や建物の中の動線を強く意識するようになったのもこの頃です。

川村 美術を見ているだけでイマジネーションが膨らみます。種田さんの美術は、物語に影響を与える美術なんです。

種田さんは海外の監督の仕事も数多く手がけていますが、例えばクエンティン・タランティーノとは2回タッグを組んでますよね。『キル・ビル Vol.1』(2003年)と『ヘイトフル・エイト』(2015年)。

種田 タランティーノさんは、街を見せたくない人なんですよ。街の中のアクションとか車の走りとか、そういった場面の背景として撮りたい方なので、街そのものを撮ることはまずしない。

川村 確かに! 1960年代末のロサンゼルスを舞台にした『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』(2019年)も、街の全景は撮っていなかった。

種田 何度プレゼンしても、「うーん、やっぱりいらないな」という感じなんですよね。これもやめたい、あれもやめたいって引き算するタイプの監督なんです。ほぼ唯一の例外は『ヘイトフル・エイト』で、街の入口にキリスト像が立っているシーン。主人公たちがこの街に着きました、という全景シーンをようやく撮ってくれました。

川村 あの十字架、めちゃくちゃいいですよね。雪景色の中にポツンと立っていて、なぜここにあるんだ、という不自然な感じが。

種田 門だけでなく、像というモチーフも僕にとって大事なんです。『イノセンス』は〈キムの館〉に続く橋の手前に大きな足の像が立っていて、『ザ・マジックアワー』では街の入口にカモメの像が立っている。

川村 入口に像があって門があって、そこをくぐると別世界へ行くというのは、日本人に馴染みがある感覚なのかもしれません。『千と千尋の神隠し』(宮崎駿監督、2001年)なんて、まさにそうじゃないですか。

種田 全部盛りですよね(笑)。あれはなかなかマネできないです。

5.『舞妓さんちのまかないさん』(是枝裕和監督、2023年1月12日よりNetflixにて配信予定)

種田 ようやく「舞妓さん」に辿り着きました。

川村 これはSTORY inc.の若い女性プロデューサー発案の企画で、監督は是枝裕和さんを中心にお願いすることになったんですが、「美術は種田さんで」と。予算的には危ないことになりましたが(笑)、僕も種田さんと久しぶりに現場をご一緒することができました。舞台となった京都の祇園にも、何回かロケハンで足を運んだりしましたね。

種田 祇園で全部を撮影することはできませんから、部分的にセットも使わなければいけない。実在の街で撮影することと、セットで撮影することの間をどうやって埋めるのかが大事になってきます。それから、『金陵十三釵』のような俳優たちが圧倒されてしまう巨大な街ではなく、『思い出のマーニー』の時のような、主人公に寄り添う街を作りたかった。できあがったところで気付いたのは、これまでいろいろな作品で試行錯誤してきた「街と物語と登場人物たち」の関係が、うまくアンサンブルになっているんです。

川村 美術監督として関わってきた全ての経験がここで生きた、と。文字通りの集大成ですね。例えば、主人公の女の子は青森から祇園にやって来るわけですが、路地を歩いていって小さな橋を渡り、門をくぐって屋形(舞妓たちが住む置屋)に辿り着く。

種田 舞妓さんたちって芸事の稽古やお座敷で忙しくて、外を自由に出歩く機会が少ない。閉ざされた世界の中で生きていることを絵で見せると、こういうことになると思うんです。

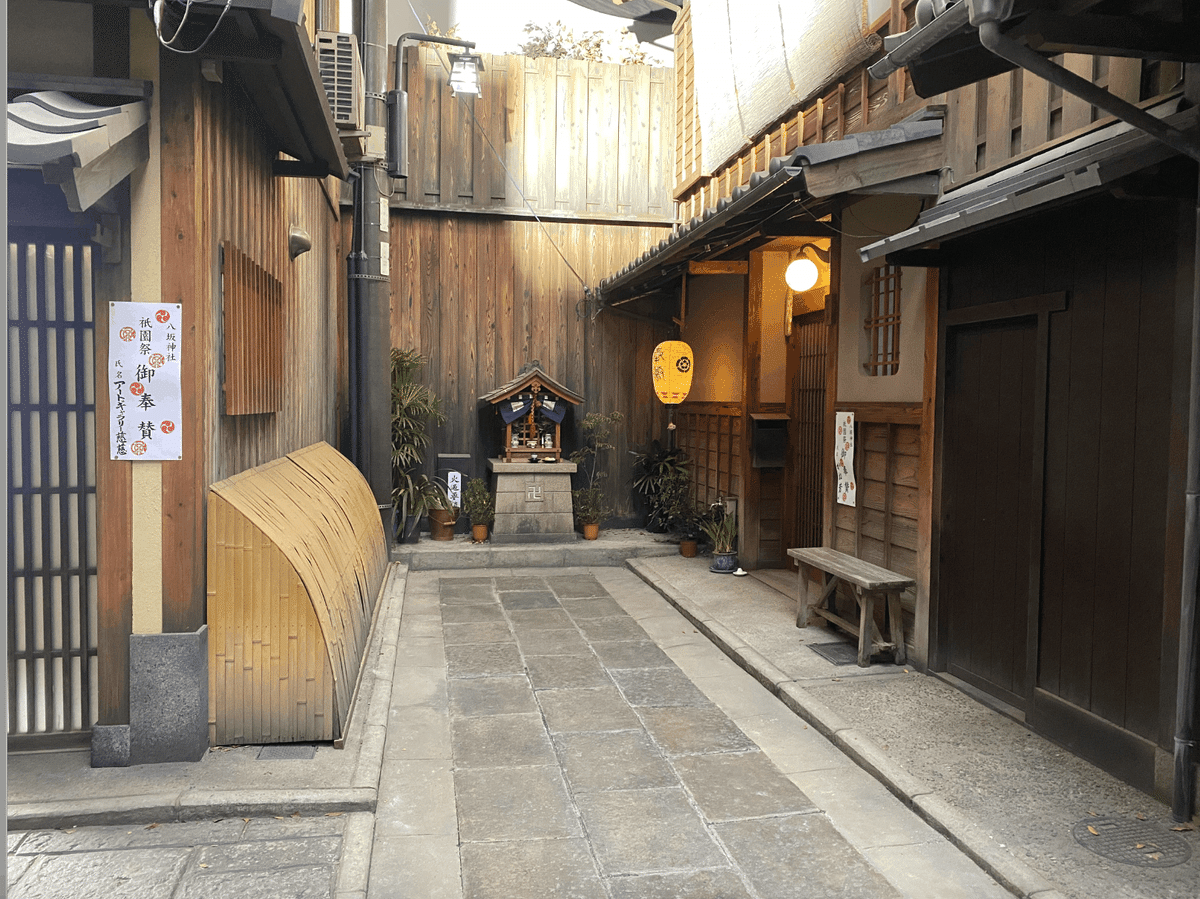

川村 屋形の外観の大きなポイントは、門の前に像を置く代わりに、軒先に小さな提灯がかかっている。祇園にいる人たちが「元々ここにあったんじゃないかな?」と言うくらい馴染んでいた。この小道具が非常に効いています。

種田 行灯や提灯はお金もそんなにかからないんだけれども、まずこの木戸門をくぐると異世界に入るという目印にしたかったんです。ここから先はセットの家になりますから、現実の街とセットの屋形街を繋ぐ、繋ぎ目にもなっている。祇園の中の奥祇園のような雰囲気を作ることにも役立っています。

川村 今我々がいるエリアは丸の内ですが、ここの雰囲気と、渋谷や新宿、上野の雰囲気って違いますよね。今ここにいる方々はその違いをだいたいイメージできると思うんですが、そういった街の雰囲気を映画でどう写すかは意外と難しい。

種田 雰囲気って誇張して伝えなければ、なかなか伝わらないと思うんですね。京都人は嫌がるかもしれないけれども、こういった提灯を作ってみたり、地蔵堂といった京都っぽい小道具を意図的に配置することで、祇園という街の雰囲気を拡大させました。映画美術の仕事の一つは、その場所の雰囲気を作って伝えることだと思います。

川村 舞妓さんたちが暮らす屋形はセットで、種田さんが図面を引いていますが、狭い空間の中に豊かな動線を作ってくださいました。玄関からの動線と、庭への動線と、勝手口への動線と、舞妓さんたちの部屋がある上の階への階段が、台所で綺麗な四差路になっているんですよね。動線を頭に入れた状態で是枝さんは脚本を書きましたから、作品にとっても非常に大きかった。

種田 これは是枝さんが最初の打ち合わせでおっしゃったことなんですが、台所と茶の間、料理を作る場所と食事をする場所が、交差点みたいになってほしい、と。どこから歩いていっても、必ず台所を通るように設計してほしいという指示がありました。それでピッときたわけです。この小さなセットは一つの街だ、と。

川村 素晴らしい。

種田 祇園自体が一つの閉ざされた街であり、その中にある小さな家、小さなセットの中も無数の路地がひしめく街である。そんなふうに考えていったんです。

川村 あのセットには僕も何度か足を運びましたが、みんな居着いちゃうというか、居心地が良かったんですよ。チャン・イーモウの街の中にずっといたいと思う人はいないかもしれないけれども、このセットにはずっと女優さんたちがいて、フードスタイリストの飯島奈美さんが作ったおにぎりを食べながら喋っていました。

種田 実は、『ヘイトフル・エイト』での経験が生きているんです。あの映画の後半は山小屋を舞台にしたワンセットものでしたが、タランティーノさんからはできるだけセットを小さくしてほしいという指示がありました。セットが大きくなると、役者とセットが分離してしまう。できるだけ小さくして役者とセットの距離を近付けてほしい、役者をセットが包み込むようにしてくれ、と。予算を抑えるためではなく、演出と美術と役者のアンサンブルのためにそういう選択をしたんです。

川村 なるほど、さすがですね。“いい街”というのも、景観、建物、そこにいる人たちのアンサンブルが心地良いのかもしれない。

種田 今回のセットは、かつての日本映画へのリスペクトもありました。是枝監督にも図面を見せたんですが、成瀬巳喜男の『流れる』のセットは、僕らのセットよりさらに半分ぐらい小さい。でも、映画を観ていてそうは感じないですよね。小さいセットを、映画の中で大きく見せている、宇宙があるんですよ。日本家屋はこう見せたら面白いということは、成瀬に限らず日本映画の巨匠たちのセットの使い方から学ばせてもらいました。

川村 つくづく今回の美術は、種田さんにとって「街と映画」の集大成ですね。

種田 今までで一番満足のいくセットが、『舞妓さんちのまかないさん』でようやく実現できました。

Outro

質疑応答では、映画美術の現在のトレンドを訊ねる声が挙がった。種田は、「映画美術は時代と共にあるので、また『ブレードランナー』を求める時代が来ると思うんです。ただ、今はそういう想像力はあまり求められていないですね」。川村は「巨大な都市計画を作るようなものよりも、インテリアを追求する方向になっていると思います」と述べたうえで、「種田さんのセットには、例えば登場人物の部屋にはどういった本が並んでいるか、この人はこういうものが片づけられないんだな……という情報が詰まっている。俳優が演技をするうえで、そういった情報は非常に役立つんです。俳優がその部屋へ入った時に、短い時間でその人の人生を自分なりに作り上げられるんですよ。美術って外側も大事なんですけど、内側もものすごく大事なんです」。

種田は川村の長編初監督作『百花』を引き合いに出し、美術へのこだわりが感じられたと賛辞を贈った。尊敬する美術監督の言葉を受けて、川村はこう問題提起した。

「日本で作られる映画の弱点は、美術と音響だと思っています。特に、美術に対する興味のなさが写ってしまっている映画が多い気がします。海外の映画祭に行って感じるのは、たとえインディペンデント映画でも、ロケであれセットであれ、美術に対する強い意識があることです」

トークショー終了後のレセプションでは岩井俊二監督が会場に現れ、『スワロウテイル』の現場写真のアルバムをめくりながら種田や川村らと会話に花を咲かせた。3人の熱っぽい様子が周囲にも伝播して、会場のそこかしこで始まった映画語りは夜遅くまで続いた。

第2回「STORY STUDY」✖️ 第35回東京国際映画祭 スペシャルトークセッション

2022年11月1日 STORY inc.にて開催

構成・文:吉田大助 写真:澁谷征司 編集:篠原一朗(水鈴社)