トイトイにすべき手を見抜く

◉Question

フーロ手のテンパイのとき、愚形待ちにしてトイトイを付けるかどうか?

※今回の記事は『2334ちゃん』で生成した牌画を使っております。1枚浮いている牌がありますが、左側の手牌にくっつけてご覧ください。

このような手で良形テンパイを選ぶか、シャンポン待ちにしてトイトイを付けるかどうかは

実戦で割とよく出現しますが、比較的悩ましい判断の一つと言えるのではないでしょうか?

時には、素直に縦に寄るツモや「トイトイになりたがっている」という牌の声に耳を傾けることも重要なのかもしれません。

さて、今回は推定される局収支を算出して、トイトイにする手を見抜いていきたいと思います。前回、前々回の記事の続編の位置づけとなりますので…

もし本稿に興味があって、局収支に関する記事をまだお読みでない場合は、こちらを先に読んでいただいた方が理解は深まるかもしれません。

なお、トイトイの局収支をシミュレーションするにあたり独自のデザイン設定をしていること、および第3者の客観的なチェックを受けていないことなどから、分析結果の信頼性については保証しかねます。

読んで違和感が強いと感じた部分に関しては、読者の皆様で自由に補正をかけていただいて結構ですので、少しでもお役に立てる内容になれば幸いです。

◉愚形待ちはどの程度アガれるのか?

これまであまり詳しく言及しませんでしたが、今回の話をする上では重要な前提知識となりますので、ここで説明します。

例えば、8巡目の先制リーチにおける良形待ちと愚形待ちのアガリ率はどの程度違うものでしょうか。

良形 愚形 比

四麻 57% 43% 1.33

三麻 61% 46% 1.33

ちなみに放銃率はこちらです ↓

良形 愚形

四麻 11% 14%

三麻 12% 17%

四麻も三麻も、良形待ちのアガリ率は愚形待ちの約1.33倍という結果でした。

これはある程度データに詳しい方であれば周知の事実だと思いますが、初めて見た方は意外に思われたかもしれません。2倍どころか1.5倍を切っていますので。

「リャンメン待ちは愚形待ちの2倍の待ち枚数がある」という感覚が強くなり過ぎると、このアガリ率についての正しい評価ができなくなり、錯覚に陥りやすくなります。

もちろん最終盤になれば、残り枚数とアガリ率の相関はかなり強くなりますが、巡目が早ければ早いほど、特に序盤における愚形待ちは良形待ちのアガリ率に迫ってくるので注意が必要です。

※こうなる理由としては・・・

(1)良形待ちは仮にアガるチャンスが2回以上あったとしても、1度アガリが発生すればその時点で局が終了するが、愚形待ちは誰かがアガるまではアガリ抽選を受け続けることができる。

(2)愚形待ちは、自分の捨て牌で待ち牌が筋待ちになったり、ノーチャンスが発生したりしてアガリやすくなることがある。

(3)良形リーチはノベタンや亜リャンメンの場合も含め、待ちが複数枚見えていることがあるが、愚形リーチは0枚見えか1枚見えのことが多い。などが考えられます。

※解釈する上での注意点は・・・

(1)このデータの平均となっている良形待ちとはどんな待ちなのか?

(2)平均となっている愚形待ちとはどんな待ちなのか?

が分からないと、実際の手牌のアガリ率の見立てを誤ることとなり、1.33倍から大きく乖離してしまう要因になります(上側にも下側にも)。

これについては前回のnoteで解説しておりますので、もしよろしければこちらの記事もご参照いただければと思います。

この記事でも触れたことではありますが

中盤の愚形待ちについては、「0枚見えの無筋37待ち」を平均的な愚形待ちとして定義させていただきます。

一方、良形待ちに関してはパターンが比較的多岐に渡りますが、たとえば「三麻の8巡目で1枚切れの25待ちが良形待ちの平均レベル」といったことはおおよそ把握することが可能です。

ただし、プレー中に正確なアガリ率を出せるわけではないので、実際にはかなり難しいお題であることは確かです。

我々が主に経験や感覚で判断している部分だからこそ、センスのあるプレーヤーとそうでないプレーヤーの差が出やすい領域と言えますので、もしこの類の判断に自信がなければ、これを機にトイトイにする目安を考えてみる価値はあると思われます。

◉シャンポン待ちの特徴について

トイトイは常にシャンポン待ちになりますので、その特徴についても書いておきたいと思います。

シャンポン待ちは、関連のない2種類の牌が待ちとなるため、カンチャンやペンチャンなどの1種待ちと比較すると、アガリ率にかなりバラツキが出ます。

19字牌が待ちに含まれる場合はリャンメン待ちに近いアガリ率になってきますので、ここでは中張牌同士のシャンポン待ちの特徴を挙げたいと思います。

①リーチをする場合

同じ数牌同士での比較ではカンチャンやペンチャン待ちよりも少しアガリ率が高くなります。4と2のシャンポンとカン3の比較なども同様です。

また、形によっては片割れが一つ内側になるくらいまでは、シャンポン待ちが有利になることがあります。

理由としては、待ち牌が複数ある方が当たり牌を止めにくく、いずれか(または両方)が筋待ちになる可能性も高くなるためです。

※Check point

後半に出てくる実戦例では「4と2のシャンポン待ち」をモデルとして取り上げています。上述の通りカン37待ちやペン37待ちよりも若干アガリ率が高くなる可能性はありますが、ほぼ同等と考えて話を進めていきます。

②ダマや仕掛けの場合

打点の低そうな1フーロだけであれば、ダマの状態と大きく変わらないため、他家は無警戒に近くなります。警戒されていなければシャンポン待ちだからという理由でアガリやすさが変わるとも限りませんが、トイトイ以外のフーロ手全般で考えると、手変わりのしやすさがある分、他の愚形待ちより少し有利には働きそうです。

一方、ドラの役牌をポンしているなど、警戒される仕掛けにおいては、リーチに近いアガリ率の挙動を示すことが予想されます。

更に「染め手の高打点手」となると強く警戒されるだけでなく、牌種のマークまで厳しくなりますので、シャンポン待ちとはいえ愚形ではかなりアガリづらくなります。

◉今回取り扱う形

① 1フーロ(警戒されていない仕掛け)

役牌ポンのみなど。手役やドラが見えておらず、注目を浴びていない場合

⇒下記のダマの数値で代用します。

※ダマ和了率

良形 愚形 比

四麻 73% 58% 1.26

三麻 76% 61% 1.25

※ダマ放銃率

良形 愚形

四麻 8% 12%

三麻 9% 14%

② 1フーロ(警戒されている仕掛け・非染め手)

ドラの役牌をポン、ドラの数牌をポン、三麻で抜きドラが多い場合など

⇒先述のリーチの数値で代用します。

③ 2フーロ(非染め手)

ポンを2つした時点で警戒に値すると判断できますので、リーチの数値で代用します。ただし2フーロの場合はフーロ部分で見えている打点や、手牌構成の読まれやすさ次第で、アガリ率が変動しやすくなると言えます。

④ 3フーロ、または明らかな染め手:除外です

ポンを3回するとリーチ以上にマークされることも多くなり、生牌の警戒度が非常に高くなるため今回の検討からは除外します。

また、自分の河が明らかな染め手進行の場合は、テンパイ読みをされやすい上に、待ち牌の種類も限定されてしまうので、こちらも除外します(ただし、自分の河から染め手を察知されていなければ問題ありません)。

これらはツモ専に近くなると考えた方が良いので、満貫以上など打点が確保されているのであれば、良形待ちが優位になりやすいと言えるでしょう。

◉実戦例と推定局収支

では上記の①②③についての実戦例と局収支をみてみます。

ここでは具体的な牌姿を提示しながら、それぞれの局収支を試算して、推奨打牌を決めてみたいと思います。

ただし、フーロ手のシャンポン待ちのアガリ率の推定は決して単純ではないことから、私ならではのお試し的な部分があることもご了承ください。

以下に、局収支計算をする上での前提条件をまとめました。最終結果を評価する上でとても重要になりますので、是非ご一読ください。

※局収支計算の前提条件

・点数状況フラット、8巡目子の先制テンパイ。

・シャンポン待ちは37牌同士、または46牌と28牌の組み合わせで両方とも生牌。アガリ率は「0枚見え無筋37待ち」で近似する。

・良形待ちとシャンポン待ちのアガリ率の比は、約1.33(リーチの数値を代用した場合)、または約1.25(ダマの数値を代用した場合)になる。

・三麻の局収支は「ツモ損あり、抜きドラあり」の天鳳三麻ルールを想定。

・放銃時の失点など、局収支計算に関わる詳細な数値を知りたい場合は前回の記事を参照。ただしリーチ棒が絡む部分は1000点を差し引くこと。

① 1フーロ(警戒されていない仕掛け)

※良形1翻

良形 愚形 差

四麻 410 2624 2214

三麻 -246 1523 1769

警戒されない仕掛けなので、ダマの諸数値を用いて局収支を計算しました。1フーロのトイトイはツモると三暗刻が付きますので、良形に受けた場合に比べて最低でも2翻、最大で4翻アップが見込めます(仮に2sが役牌なら、アガリ率の上昇で局収支が改善するだけでなく、更に1~2翻アップが期待できます)。

三麻の場合、良形1翻は軽く流すという考え方もあるかもしれませんが、これだけの期待値差があれば、シャンポン受けが良さそうです。また、テンパイ後に北を抜いた場合は更に打点差が顕著となります(下記の2翻の項目を参照)。

※良形2翻

良形 愚形 差

四麻 1338 4457 3119

三麻 610 3282 2673

良形2翻の場合です。今回のシリーズの中で期待値の差が最大となります。役満テンパイ以外で、ここまで差が出る打牌判断もそう多くはないと思います。ラス前やオーラスといった特殊状況でない限り、余程のことがなければシャンポン受けが正解となりそうです。

※良形3翻

良形 愚形 差

四麻 3216 4457 1241

三麻 2353 3282 929

良形3翻の場合です。翻数が上がり良形でも5200点あるので、局収支の差は縮まりますが、それでも特に条件がなければシャンポン優位と言える差です。シャンポンの片割れが役牌の場合はロンで6翻、ツモで8翻まであるので、明確にシャンポン優位になると言えそうです。

※良形4翻

良形 愚形 差

四麻 5260 6777 1517

三麻 4248 5466 1218

ドラ3を内蔵している良形4翻の場合です。自分視点で高打点が確定していても、周りから警戒されなければ愚形でもそれなりのアガリ率を維持できるため、隠れドラ3があるときは更なる上積みを狙って良いということになります。倍ツモで一気に勝負を決めるような意志のこもった一打を繰り出しましょう。

② 1フーロ (警戒されている仕掛け・非染め手)

※良形4翻

良形 愚形 差

四麻 4015 5301 1286

三麻 2637 3495 858

他家に警戒される例として、役牌ドラをポンしたケースを示します。牌図①-4(隠れドラ3)との違いは、アガリ率や放銃率の設定をリーチ時と同じにしていることです。アガリ率・放銃率とも低下するので全ての局収支が低下しますが、逆にツモアガリ率は上昇するため、トイトイによる上積みはまだまだ期待できます。

③ 2フーロ(非染め手)

※良形1翻

良形 愚形 差

四麻 185 1586 1401

三麻 -849 33 881

ここからは2フーロで、役牌1つと中張牌1つをポンしている場合をご紹介します。良形の場合はロン30符、ツモ40符で計算しています。

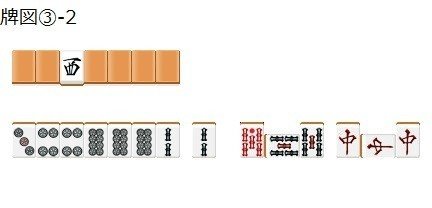

ポン2つの時点で警戒に値すると判断できますので、2フーロの局収支はリーチ時の数値で計算しました。しかし牌図③-1は見えている確定打点が低いので、リーチほどの警戒には至らない可能性があります(=愚形側の局収支が少し低めに出ている可能性アリ)。

1フーロの非警戒時と比べると、局収支が全体的に下がり、ツモっても三暗刻が付かないことから局収支の差も小さくなっています。とはいえ、十分にシャンポン優位と言える数値ではないかと思います。

※良形2翻

良形 愚形 差

四麻 818 2790 1972

三麻 -273 1140 1414

1フーロ時ほどの巨大なメリットはないといえ、良形2翻は2フーロでも安心してシャンポン受けにして良いと言えるでしょう。

※良形3翻

良形 愚形 差

四麻 2093 2790 697

三麻 893 1140 247

良形3翻になると、局収支差がかなり僅差になってきます。フーロ部分で見えている翻数にもよりますが、三麻の場合はリャンメンが無難とも言える数値ですので、シャンポンにするのは2sが役牌の場合などに限った方が良いかもしれません。一般論として、局収支の差が小さい場合は(500点未満が目安)、アガリ率の高いリャンメンを優先した方が安定します。

※良形4翻

良形 愚形 差

四麻 4015 4501 495

三麻 2637 2723 86

良形4翻の場合は、牌図③-4と牌図③-5のパターンがあります。この両者を同時に語らねばならないところに2フーロの解釈の難しさがあり、手牌や局面によってアガリ率がかなり違ってくることが想定されます。

牌図③-4は自手が4翻確定とはいえ、牌図③-1に近い影響力と推定されますが、牌図③-5は3フーロや染め手に近い挙動になると考えられます。

表の数値は両者の中間あたりを示していると思われますが、四麻・三麻ともに愚形側に特にプラス要素がないのであれば、アガリ率の高いリャンメン待ちを選択するのが無難ということは言えそうです。

◉まとめ

①1フーロ

愚形でもアガリ率が高めな上に、ツモれば三暗刻が付くので、開局の先制テンパイならほとんどの状況でシャンポン待ちが有利になります。特に良形1翻や2翻での安易なリャンメン受けは致命的なミスになっている可能性があります。

②2フーロ

1翻と2翻はシャンポン受けが優位。3翻以上は見えている確定打点と自分の河などから、アガリ率が低くなると読めれば良形待ちを考慮し、あまりアガリ率が下がらないと判断できるならシャンポンにする価値もありそうです。

③37牌同士や4と2のシャンポンといった、さほど良くはないシャンポン待ちを基準にしていますので、それよりも端寄りの待ちなら自信を持ってシャンポン待ちを選ぶことができそうです。

④「リャンメン待ちはそんなに良く見えないが、シャンポンは可も不可もなく見える」。そんな場合は目先の1枚程度の差に安定を求めず、正しく期待値を判断した方が良いことが多いです。

④本文で直接言及はしませんでしたが、

・序盤ほど高打点愚形側が有利になりやすい。

・親ほど高打点愚形側が有利になりやすい。

といった特徴もあります。ただし、シャンポンにすべきという判断自体が誤っていると、親の期待値はマイナス側にも大きく振れてしまうので、その点は注意が必要です。

◉感想と注意点

①シャンポン優位を適用できる場面はそこまで多くはない

(1)局の進行と点数状況

東1局や先の長いフラットな場面ほど、局収支に従って打つことができますので、素直に高局収支・低アガリ率に寄せることができます。しかし局が進むにつれて低局収支・高アガリ率を選ぶ機会も増えてきます。例えば南場で点数状況が競っている場面なら、リャンメンを選ぶことも多くなるでしょう。

(2)先手であることの見極め

『8巡目の先制』という強い条件付けがありますので、先手であることの見極めは非常に重要となります。後手を踏んでいる可能性がある場合は、テンパイ時に切り出す牌の危険度にも依りますが、めくり合いに強い良形待ちにすることが増えそうです。また明らかな後手の場合は、愚形の追っかけリーチのイメージに近くなりますので、アガリ率の低下と放銃率の上昇で局収支がかなり悪化するため、注意が必要です。

(3)恵まれた手牌に巡り合う頻度

中盤までにこのようなテンパイをする確率自体がさほど高くない、という観点もありそうです。

②アガリ率の見立ての重要性

(1)アガリ率の推定

・局収支計算のベースとなっているモデルと個別の手牌がどのくらい近いかが重要となります。決して簡単なことではありませんが、この認識を大きく誤るとアガリ率も放銃率もブレが大きくなり、真の局収支がかなり変わってしまいます。

・天鳳三麻は愚形待ちが不利に働きやすいフィールドであるため、高局収支だとしても低アガリ率になる選択の優位性を語るのは実はかなりチャレンジングです。もちろん「ツモ損あり、抜きドラあり」を想定した設定で計算していますが、一定のアガリ率の変動が局収支に与える影響は四麻や他の三麻よりも大きいため、より繊細な状況判断が求められると言えます。

・「先制リーチ時の良形のアガリ率は愚形の1.33倍よりもっと高いはず!」と信じてやまない方は、この結果をそのまま解釈しない方が良いかもしれません。アガリ率に差があれば放銃率の差も開きますので、その場合の局収支は良形側に有利に傾くからです。

(2)様々なケースへの対応

・縦受けが1枚切れ

アガリ牌が場に1枚見えていると影響はかなり大きくなりますが、0枚見えの場合の局収支に大差が付いているのであれば、容易に覆らないこともあります。また、例えば4と2のシャンポンであれば、「4が1枚切れている分にはそこまで影響が大きくならない」といった特徴もありそうです。

・見えている確定打点の違いと他家への影響

1フーロは自己都合でシャンポン寄り、3フーロや露骨な高い染めはリャンメン寄りということでだいたい良さそうですが、少し難しいのは2フーロの場合でした。自分の手が他家にどう見られているかも意識しながら判断できるとベターです。

(3)FAQ

「この記事通りにシャンポン待ちにしたら、アガリを逃して放銃することが増えた」

というクレームには当然お応えすることができません(笑)。

局収支優先でシャンポン待ちを選ぶと、放銃率は3~5%程度上がるので、これは必然の結果だからです。

その代わり、最低でも1翻、最大で4翻アップのアガリ逃しが発生した場合に「自分は安全にリャンメンを選んだのだから仕方ない」と思っているのだとすれば、「それは高打点のアガリ逃しに対して寛容過ぎやしないか?」と一度考えてみると良いのかもしれません。

では最後に

とある対局からの実戦譜を一つご紹介します。

三麻の南2局、ラス目南家の6巡目です。

ツモスーのシャンテンから、発ポン!の発声。

脇の河の速度感もあるので、純粋な先制と言えるかは微妙ですが、巡目や待ち牌の良さ、点数状況的には、是非シャンポン待ちにして期待値を上げたいところ。打6pなら出てもマンガン、ツモってハネマンです。

しかし切られたのは5p!。

出てもツモっても40符2翻の打点に固定してしまいました。局収支をおさらいすると…

良形 愚形 差

三麻 578 3240 2662

『重症リャンメン依存症候群』

対局後に振り返れば、あるいは牌譜を見れば、こんなのシャンポンだったじゃんと分かるもの。

でも、これは実戦中に対局者さんの本能が導き出した紛れもない打牌なのです(クリミスではないようです)。

うっかりでも、間違えない人はたぶん間違えません。それどころか虎視眈々と高打点を狙っている人もいるので、完全に別の人種なのです。

ちなみに、私も昔の自分だったら気付かないうちにこうしていたかもしれません。リャンメン大好き・愚形大嫌いで、妙な安住を求める志向が強かったので・・・

「なんとなく分かっていても、ついリャンメンにしてしまう」

という臨場感をお伝えしたくて、具体例を提示させていただきました。

今回は以上です。長い文章をここまで読んでいただき、ありがとうございました!。

「データは前提となっている条件を良く確認する」ことが重要だと思いますが、トイトイとリャンメンを選択したときのおおまかな目安を示すことはできたかな、と思っております。

これだけ書いても、実はまだ少し続きがありますので、次回の記事で補足させていただく予定です。