全自動卓の牌の混ざり方を検証してみた

以下は私のお友達のツイート

軽くバズってて、なるほどなーと思ったのがきっかけでした。

54枚青牌流し込んだ後で

— 強い方の藤井さん (@by6pxTlfw2cgJVR) September 29, 2020

54枚黄牌流し込んだらコレ🤔

全員がタンピン系捨て牌の次々局は要注意やでホンマ📝 pic.twitter.com/NuQNXf7Rws

彼とやりとりしつつ、私もノリで実験してみることに。実験卓は彼も私もアモス アルティマです。

以下は実験の様子です。

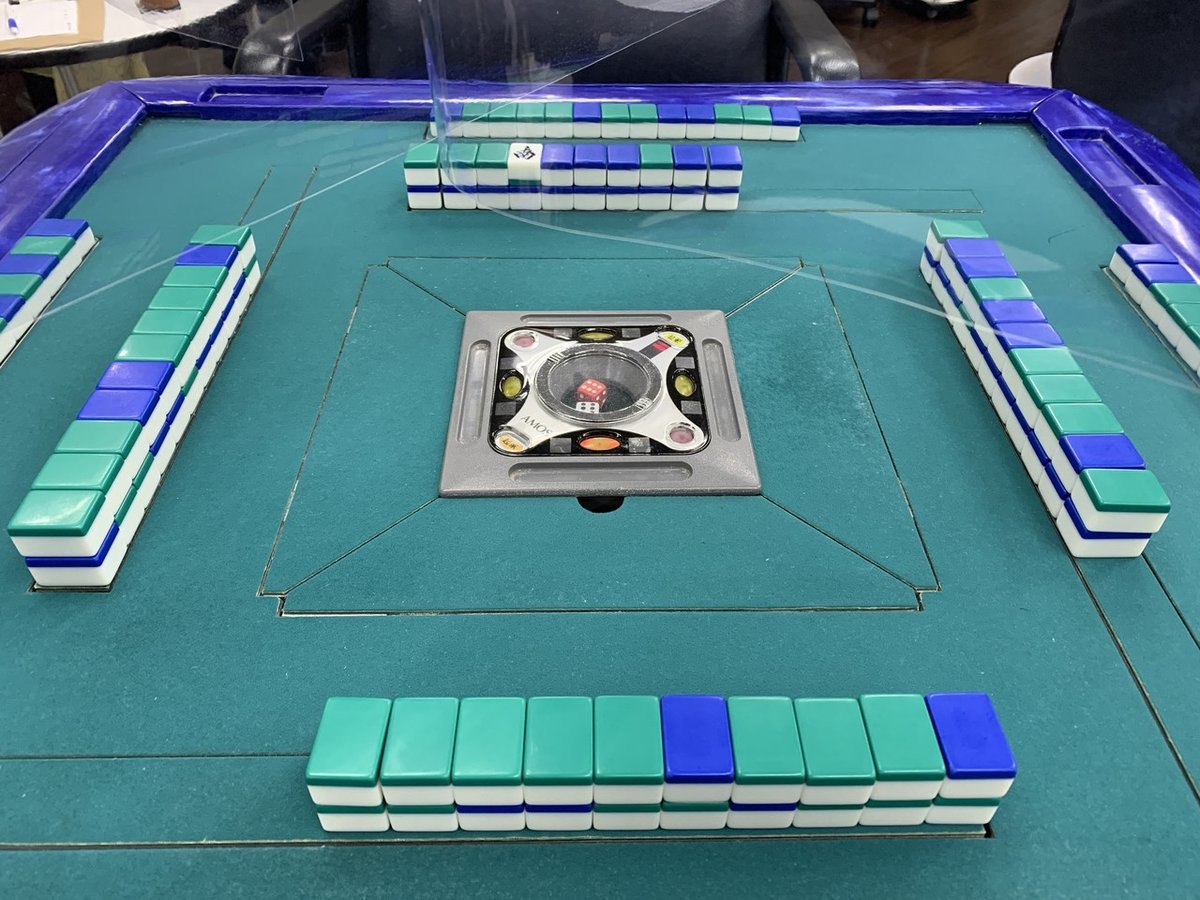

まず、このように牌を2色に分けます(四麻の仕様でそれぞれ68枚ずつ)。

そして、先に青の牌を全て落としてから緑の牌を落とし、次々局にどうなるかをみてみます。

皆様ご存知のとおり、牌を投入するボタンを押すと、最初に捨て牌1-2段目の牌がガチャっと落ちる構造になっています。

テスト pic.twitter.com/iTFmDuewFO

— スターマイン (@Starmine_mj) October 22, 2020

この動画で分かるように牌山の上段には緑の牌、下段には青の牌が多く積まれる傾向が見られます。

この作業を10回繰り返しました。10枚分の画像を載せるのはちょっとクドいので、代表的なイメージを3枚ほど載せておきます。

◉結果

以下は10回試行した結果の平均値です。%はその牌の含有率です。

①上段

緑牌:67.6%、青牌:32.4%

緑牌の最小値:54.7%、緑牌の最大値:83.3%

②下段

青牌:74.8%、緑牌:25.2%

青牌の最小値:66.7%、青牌の最大値:83.3%

実験中の感触で有意差がありそうでしたので、試行回数は10回で終了としました。

◉結論

下段のツモ山には青牌(捨て牌部分にある牌)が多く分布し、上段のツモ山と配牌には緑牌が多めに分布するということが分かりました。

最初に落とされた牌が下ツモに優先的に流れやすく、その偏りの反動が上ツモや配牌に表れやすくなるためと考えられます。

ちなみにこれは特に目新しい話ではなく、似たようなことを記載しているサイトやブログは他にも色々あります。「全自動卓は牌が偏るのか?」というのを、自分の眼で実際に確認してみたというだけです。

◉最新卓の動向はどうか?

今年のMリーグで採用されているアモスレックスⅢ。牌の上下が揃って出てくることで話題になっているこの卓の実力はというと…

以下の「ABEMA 麻雀TIMES」の記事に詳細に書かれており、こちらが参考になります。

もう「牌が混ざっていない」と言わせるもんか 麻雀・全自動卓誕生から44年 メーカーが2ミリの閃きで完成させた会心作と苦悩の歴史 【ABEMA 麻雀TIMES】 https://t.co/vqqvpScyR7

— スターマイン (@Starmine_mj) October 21, 2020

要約すると、牌の上下を揃える機能を搭載することで撹拌率の改善に成功したという内容になっています。素晴らしい企業努力だと思います。

最近の雀荘でシェアを拡大している、アモスレックスⅡも撹拌性能がアップしていると聞きますので、そちらで実験してからこの記事を上げようと思っていたのですが、上記のレックスⅢの様子をみるといずれはきちんと混ざる時代が来るという自分なりの結論に至ったため、結果をお伝えした次第です。

◉最後に

私のnoteは無料記事になりますので、これを実戦に活かせるかどうかや、どう活かすかは皆様自身で考えてみてください。

また「麻雀好きの素人が実験してみた」的な記事ですので、結果の信頼性やこれを基に試行錯誤された損得については一切保証しかねます。

では、引き続き楽しい麻雀ライフを🀄️