かれひかげき かさねスタァライト ~三つのスタァライト、二人の運命、一つの主役、ポジション・ゼロ~

めのフェ

https://twitter.com/Menophe9901

1.概要―舞台『スタァライト』とはなんなのか

本論文では、TV シリーズから劇場版までの一連の映像作品における『スタァライト』と名の付く舞台のレイヤー的な構造、またその中で愛城華恋と神楽ひかりがそれぞれどのような役を演じていたのかについて焦点を当て、考察を展開する。

まず、『スタァライト』が概念としてどのような性質を持っているのか、TVシリーズ、『劇場版再生産総集編「少女☆歌劇 レヴュースタァライト ロンド・ロンド・ロンド」』(以下再生産総集編と表記)の描写を元に整理する。またそれらを踏まえ、『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト』(以下劇場版とする)冒頭のレヴュー、最後のセリフ、及び関連する描写を読み解き、『スタァライト』という演目の形態について考察する。

次に上記を元に、劇場版で彼女らが演じた「役」について考える。ここでは、「劇場版は神楽ひかりが『スタァライト』を再生産し、その主役となる物語である」という説を提唱し、その根拠を示す。そして劇場版を、卒業の物語とは別角度から推察することを試みる。

2.華恋とひかりの役のレイヤー

まずは『スタァライト』の概念、また配役の重なりについて考察する。第一段階として、TVシリーズにおいて華恋が行ったことと劇場版との繋がりを整理する。

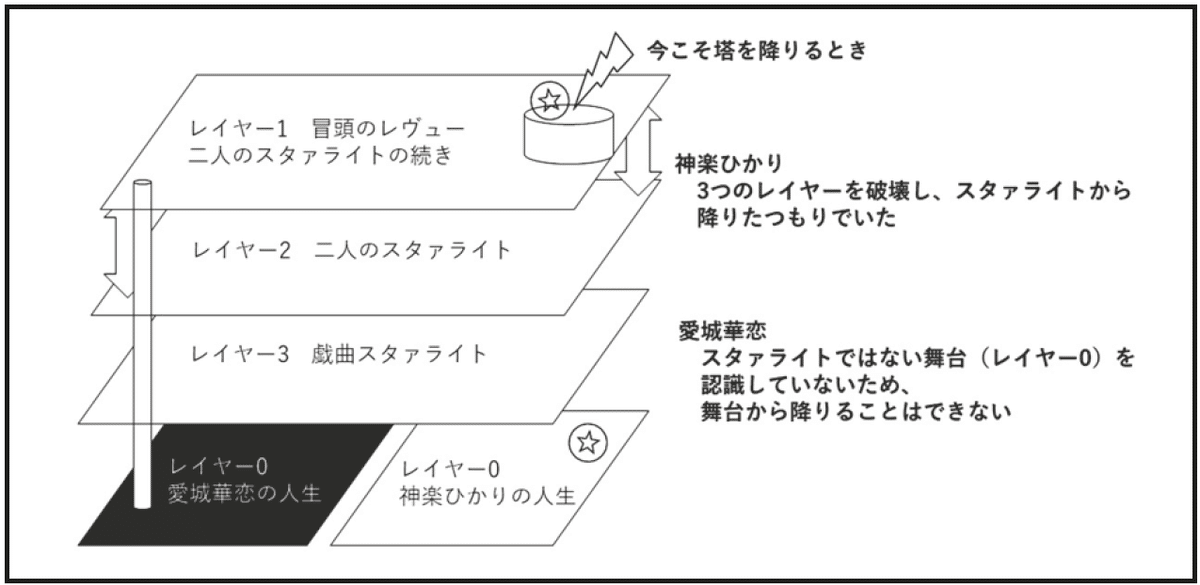

既存の『戯曲 スタァライト』では、フローラとクレール二人の夢が叶わず離れ離れになる結末があった(これをレイヤー3と定義する)。ひかりはその結末を「星罪のレヴュー」として演じ、自分と華恋が離れ離れになることで、華恋がキラめきを失う事態を避けようとした。しかし華恋は物語に新たな解釈を加え、新章「星摘みのレヴュー」という形でその結末の続きを始め、『戯曲 スタァライト』を『二人のスタァライト』として悲劇から悲喜劇へと書き換えた(これを華恋とひかりの5歳からの約束の成就と考え、レイヤー2と定義する)。さらに、劇場版では愛城華恋の

「演じ、切っちゃった。レヴュー スタァライトを」

というセリフにより、上記のレヴューらそのものが『レヴュースタァライト』という一つの舞台の中の演目だと明らかになった(これを踏まえ、TVシリーズ、再生産総集編、劇場版の物語の流れをレイヤー1と定義する)。

これら一連のレイヤーについて考えると、「神楽ひかりは、レイヤー3の役をレイヤー2の登場人物として、レイヤー2の役をレイヤー1の登場人物(の延長)として演じていた」「愛城華恋は、レイヤー3の役をレイヤー2の登場人物として演じてはいたが、レイヤー2と1の愛城華恋は役と登場人物が一体化していた」という非対称性を見出すことができる。ひかりはそれぞれのレイヤーが分かれていることを自覚しているが、華恋は『レヴュースタァライト』を演じること=『二人のスタァライト』を演じることになっている状態だ。これは劇場版の、「神楽ひかりはスタァライトを観賞する前から舞台少女として舞台に立っていた」のに対し(*1)、「愛城華恋はスタァライトの観賞によって初めて舞台に立とうと思った」描写が根拠となっている。

整理すると、

レイヤー3 『戯曲 スタァライト』のフローラとクレール

レイヤー2 5歳の約束から『二人のスタァライト』を目指してきて、第100回聖翔祭でそれが叶った愛城華恋と神楽ひかり

レイヤー1 舞台『レヴュースタァライト』を演じている舞台少女愛城華恋と神楽ひかり

が重なっていたと考えることができる。

本文中では、これら3~1のスタァライトと名の付く舞台のレイヤーをまとめて『スタァライト』と表記することとする。

そしてさらに、

レイヤー0 レイヤー1の下に敷かれた「人生という舞台」に立つ舞台少女

の概念がある。劇場版において舞台少女たちは、最後の砂漠やBDのパッケージでわかるように「レイヤー1『レヴュースタァライト』を演じる演者としてキャスティングされていた」ように描写された。しかし華恋だけは、最後のセリフで再生産されるまで『スタァライト』を礎とした存在であり、それ以外の舞台に立つ「一人の舞台少女」としての実体が無かった。彼女の人生は『スタァライト』と直結しているのである。(図1)

話をTVシリーズ第12話に戻す。華恋はひかりを取り戻すにあたり、2、3 のレイヤーにおける「塔に幽閉されたクレール=運命の舞台に幽閉された神楽ひかりである」という状態の一致を利用した。「神楽ひかりを取り戻しに来た愛城華恋は、すなわちもう一度塔に上ったフローラである」という役の重ね合わせを行ったのである。

そもそも本来なら、レイヤー3にあたる『神楽ひかり運命の舞台 戯曲 スタァライト』の登場人物は一人であるため、その舞台に介入し取り戻そうとすること自体が不可能である。しかし華恋には「互いの運命の舞台のチケットを交換していた」という過去があったことが劇場版で明かされた。そのためTVシリーズで、レイヤー3の登場人物ではなくレイヤー2『二人のスタァライト』の登場人物として、本来立ち入ることのできない舞台に飛び入

ることができたのである(*2)。

舞台に介入した華恋が星摘みの塔を東京タワーで貫く描写は、レイヤー3『戯曲 スタァライト』の結末を、レイヤー2『二人のスタァライト』によって上書き(レイヤーで考えると入れ替え)=再生産したことを表わしていると捉えられる。現に星摘みのレヴュー決着後の

「私たちの運命の舞台は」「ずっと昔から始まってた」

「ひかりちゃんが私の掴もうとした星」「華恋が私の求めていたスタァ」

というセリフは、『戯曲 スタァライト』ではなく『二人のスタァライト』における華恋とひかりを指すものとなっている。

その結果として、レイヤー2には「愛城華恋と神楽ひかりが二人でスタァになる」、レイヤー3の新章には「フローラとクレールが互いを星として見つけ出す」という結末が追加された。(図2)

*1 劇場版でカスタネットを叩くシーン、華恋がカスタネットに集中しているとき、ひかりは「観客席」に目線を向け笑っており、これを既に観客の存在に気付いている舞台少女の描写だと解釈した。驚いた。

*2 外連味に溢れ、独創的で大胆な演出にしっかりとそうなる理由が用意されているところも、レヴュースタァライトの素晴らしい点の一つだと感じる。「ちゃんと考えられている」と制作を信頼して考察できる嬉しさ。

3.再生産総集編と終わらないスタァライト

しかし、再生産総集編や劇場版の描写を辿ると、二人は二つの役が重なり合った状態でさらに舞台に立たねばならず、そしてその結末は悲劇と規定されていたのだと考察する。

ここで着目したのは、再生産総集編において、TVシリーズの出来事によって生じた事象を描いたと思われる

3Dとなった赤い二つ星の出現(*3)

『戯曲 スタァライト』を模した舞台における舞台少女の死

ワイルドスクリーンバロックが始まるというキリンの宣言と、それを聞くなな

ひかりを待っていたなな

横倒しの東京タワーに立ち華恋を待つひかり

これら5つの追加シーンである。それぞれの意味を考察していく。まず、赤い二つ星が出現した理由を考察する足掛かりとして、そもそも二つ星とは何なのかを考えてみる。

『第99 回聖翔祭 戯曲 スタァライト』での二つ星は、始めは黄色い星だがクライマックスで赤い星に変化し、キラめきでフローラの目を焼く役割を持っている。ここで参照するのはTVシリーズ第12話の神楽ひかりのセリフ、

「この星のティアラには何の意味も無い フローラとクレールが目指したあの星と同じ 運命の舞台へと新たな罪人をいざなうためのひかり」

だ。つまり、『第99 回聖翔祭 戯曲 スタァライト』時点での二つ星の意味は、「星を目指す罪を象徴する舞台装置」ぐらいに捉えてよいだろう。

では、『第100 回聖翔祭 戯曲 スタァライト』の二つ星はどうだろうか。TVシリーズ第12話の舞台セットを確認すると、フローラとクレールが塔の頂上で再会したときも黄色い星のままとなっている。星罪の象徴が、星摘みの象徴へと変化しているのだ。

ここからはこれらの描写を元にした推論だが、まず二つ星は文字通り「これは『スタァライト』の舞台であるということを示す舞台装置」であり、そして赤い二つ星は「『スタァライト』を必ず別れる悲劇として規定する舞台装置」なのだと筆者は考えた。つまり、二つの星(と塔)があることが舞台『スタァライト』の条件であり、その星の示す色によって結末が変化するというものだ。この説を元にすると、再生産総集編で赤い星が再び現れたのは結末として悲劇が起こるからだと考えられる。またその悲劇には、直後に描写される「舞台少女の死」が該当するだろう。

ではさらに、なぜ「舞台少女の死」が起こるのかを考えてみると、華恋が『戯曲 スタァライト』を『二人のスタァライト』として再生産し、物語の続きを始めたからだと推測できる。再生産総集編で赤い二つ星が出現する直前、

「ですが 『戯曲 スタァライト』は作者不詳

あなたたちが終わりの続きを始めた ならば」

とキリンが示唆しているものだ。

作者不詳で終わりのあった舞台の続きを自分たちで始めるということは、その舞台を自分たちで終わらせなければならないということである。それができないと同じ舞台に囚われ続ける、つまり『スタァライト』という舞台の上で停滞した状態になってしまう。それは、『戯曲 スタァライト』における女神たちの状態であり、劇場版前半において舞台少女たちが陥っていた状態でもある。

だからこそ、ひかりは再生産総集編ラストカットで

「でも 私たちの舞台はまだ終わっていない 私たちはもう、舞台の上」

といった言葉を華恋に投げかけており、劇場版冒頭のレヴューでも

「今こそ塔を降りるとき」

と物語の終わりに繋がる行為を提示している。また、大場ななはもっと直截的に『レヴュースタァライト最終章 ワイルドスクリーンバロック』を開き『レヴュースタァライト』を終わらせることで、舞台少女たちを死の先に進めようとした。

また、赤い二つ星の出現は、劇場版冒頭のレヴューで華恋とひかりが決別しなければならなかった理由にも繋がる。レイヤー1上で行われた『(終わったはずの)二人のスタァライトの続き』は、赤い二つ星によって必ず別れる悲劇と定義されていたのである。実際に、冒頭のレヴュー内においてキリンがこのようなセリフを発している。

「スタァライトは、必ず別れる悲劇」(*4)

しかし、華恋が書き換えた『戯曲 スタァライト』は互いを星として見つけ出す、『二人のスタァライト』は二人でスタァになるというハッピーエンドでそれぞれ終わったはずであった。(観客が望んだからというメタ観点は置いておいて、)なぜ『二人のスタァライト』は終わらなかったのか?

それは、「レイヤー2『二人のスタァライト』の愛城華恋がレイヤー1『レヴュースタァライト』の愛城華恋そのものであり、レイヤー1の『レヴュースタァライト』が終わっていなかったから」だと考える。2節冒頭の「華恋のレイヤー1と2は融合している」という考え方に紐づくものだ(さらに、運命の舞台の上書きによりレイヤー3も巻き込んでいるが)。

例えばひかりであれば、レイヤー2「『二人のスタァライト』の神楽ひかり」とレイヤー1「『レヴュースタァライト』の神楽ひかり」は別レイヤーであるため、前者の役から降り次の舞台に向かうことができる。実際に「競演のレヴュー」では、『二人のスタァライト』と関係の無い舞台に立っている。

しかし華恋にはそれができない。『レヴュースタァライト』が続く限り、『二人のスタァライト』もまた続くのである。

こうなると、なながひかりを待っていた理由も見えてくる。「華恋とひかりは運命で結ばれており、華恋は「スタァライトそのもの」であるため、その終わりを始めることができるのは神楽ひかりのみだから」である。『ワイルドスクリーンバロック』に含まれていない冒頭のレヴューは、まず『二人のスタァライト』を終わらせることで華恋のレイヤー2と1を分離させ、舞台少女全員を『ワイルドスクリーンバロック』へ進めるための舞台」であったと考えられる。実際に作中でワイルドスクリーンバロックと称されたレヴューは、全て「スタァライトの要素が含まれる、スタァライトではない演目」である。(図3)

*3 再生産総集編で赤い星が3Dになっているのは、「TVシリーズから劇場版に舞台が移るというのは、2Dから3Dになること」というニュアンスのコメントを2022/6/11のコメンタリーで小出卓史副監督が発言されており、そのような表現技法の一環だと考えられる。

*4 ただし、これはTVシリーズ第12話華恋のセリフ「スタァライトは必ず別れる悲劇 でもそうじゃなかった結末もあるはず」という解釈を否定するものである。 これは本筋から少し離れた推察であるが、『戯曲 スタァライト』の方は一度「別れない悲喜劇」として完結することができていたのだと考えられる。しかし、完結していないもう一つの舞台の結末が赤い二つ星によって規定されたため、それと連動し『戯曲 スタァライト』もまた続きが始まったのであると考える。愛城華恋が『第99回聖翔祭 戯曲 スタァライト』の結末を書き換えたときのように、『二人のスタァライト』での出来事は『戯曲 スタァライト』に適用されるようになっているのだ。

4.冒頭のレヴューの結末

しかし、冒頭のレヴューの結末はその目的と合致したものになっていなかった。

ひかりは冒頭のレヴューにおいて、華恋に『二人のスタァライト』の次のセリフや出番を問いかけ、星摘みの塔、さらには東京タワーをも崩し、

「運命は変わる 舞台も、また」

という口上を残している。星摘みの塔だけでなく東京タワーを崩すということは、「『戯曲 スタァライト』のみならず『二人のスタァライト』『その続き』も終わらせる」という意思を示していることがわかる。冒頭のレヴューで彼女から放たれた銀色のポジション・ゼロの数々は、5歳からの華恋との約束の中でひかりが立ってきた舞台の主役であり、そして積みあがったそれらの上に立つピンク色のポジション・ゼロが、レイヤー3、2、1全ての『スタァライト』のポジション・ゼロであると考える。それに背を向けたひかりは舞台から降り、『スタァライト』とは違う次の舞台に進んだつもりだったのである。その根拠として、ロンドンにて

「私の出番は終わったはずよ」

という言葉をキリンに向けている描写がある。また、キリンに対し

「なんなのよ、ワイルドスクリーンバロックって」

と尋ねるセリフもある。彼女は『二人のスタァライト』はおろか『ワイルドスクリーンバロック』にすら出演するつもりはもう無かったのである(*5)。しかし実際はレイヤー1『レヴュースタァライト(最終章であるワイルドスクリーンバロックも含む)』からは降りられていないため、彼女は後ほど再び舞台に上がることとなる。

翻って華恋はどうだろうか。「どうして」「わかんないよ」という言葉を不安げに放ち、最後にはトマトが弾ける描写と共に電車に轢かれてしまっている。彼女には「神楽ひかりのいるスタァライト」以外の舞台が無いため、それが去ってしまうとなると「次の舞台に進む舞台少女」もまた存在しないのだ。『ワイルドスクリーンバロック』において愛城華恋が一人だけ別行動をとらされているのはこのためである。「私だけの舞台=神楽ひかりのいない舞台」を見つけさせるため、ななは華恋を砂漠の旅へと送り出したのだ。

ここから「『ワイルドスクリーンバロック』を終わらせ、全ての『スタァライト』にケリを付ける」ための条件が見えてくる。「一人の舞台少女〝愛城華恋〟を彼女自身に認識させ、『スタァライトを演じる愛城華恋』の役から降ろす」ことだ。

そして最後に、前節でも話題に上げた「レイヤー1『レヴュースタァライト』が終わっていなかった理由」について考える。まず挙げられるのは、「『二人のスタァライト』とは違い『レヴュータァライト』は9人の舞台少女の舞台であり、全員がその結末を見届ける必要があったため」というものである。これは劇場版後ろの方の描写の話になるが、「最後のセリフ」の結末を見守っていた、7人の女神たち=舞台少女たちの存在が示唆している。また、「冒頭のレヴューで神楽ひかりは『レヴュースタァライト』から降りられていなかった」と書いたが、これは、神楽ひかりが「ワイルドスクリーンバロック」という言葉を知らなかったことにも繋がる。神楽ひかり(と愛城華恋)だけでは勝手に舞台から降りると決めることはできず、他の演者と共に『レヴュースタァライト』を演じ切る必要があったのである。

他の根拠には、舞台を観測するキリンの有無がある。冒頭のレヴューでは『二人のスタァライト』の外側の存在、「観客」だったキリンだが、『レヴュースタァライト』においては舞台に火を灯す燃料、その身を燃やす「役」としてキャスティングされていた。そのため逆説的に、キリンが健在の冒頭のレヴューでは、『レヴュースタァライト』が終わることはなかったのだと考えることができる。(図4)

*5 大場ななと神楽ひかり、待ってたよとか言ってたわりに全然意思疎通できてなかった説。

5.最後のセリフと『戯曲 スタァライト』

ここまでの考察を踏まえ、この節では、劇場版終盤及び最後のセリフにおける華恋とひかりの変化の描写と、その中で行われたであろうキラめきの再生産の原理について考えていく。

劇場版には三つの「星摘みの塔とバミリ」の意匠が登場する。一つ目は「皆殺しのレヴュー」開始直後の電車上に出現したものであり、星摘みの塔の頂上と逆向きにバミリの正面がある。これは『第101 回聖翔祭 戯曲 スタァライト』脚本で示される「辿り着いた頂に背を向けて」「今こそ塔を降りるとき」という、『スタァライト』からの脱却の概念を示していると考えることができる。

二つ目と三つ目は、最後のセリフ前、華恋が東京タワーに辿り着き、ひかりに舞台の怖さを気づかされるシーンに登場する。一つはひかりの「そうよ」というセリフの合間に映る、塔の頂上にバミリの正面が向いているもの、そしてもう一つは華恋のセリフの合間に映る、ひかりと同じ塔の頂上にトマトが置いてあるものとなっている。

これらはそのまま、それぞれがひかり、華恋の『スタァライト』に対する状況と対応していると考えられる。ひかりの塔は未だ『スタァライト』に囚われた運命に背を向けられていないことを表しており、さらに華恋の塔はその頂上にトマトがある=舞台で演じる理由をそこに置いて来てしまっているということがわかる。4節でも書いたが、彼女にとっての舞台は「運命で結ばれた二人がいるスタァライト」、つまり「ひかりちゃんがいないとダメなの」である。(図5)

二人の「スタァライト」に対する状態がわかったところで、描写をひとつひとつ追っていく。まず東京タワー、つまり『二人のスタァライト』における約束タワーに辿り着きひかりへの想いを語る華恋に、ひかりは「スタァライトではない舞台」の存在を示す。

「それはあなたの思い出? それともこの舞台のセリフ?」

というひかりのセリフは、「それはレイヤー2『二人のスタァライト』における思い出に基づくセリフなのか、それともそれ自体を演じるレイヤー1『レヴュースタァライト』のセリフとして喋っているのか」という問いかけと捉えられる。

しかし、愛城華恋にとってその二つは同義である。ひかりはレイヤー1からレイヤー2を分離しようとしたが、そこが融合していたため意図せず基底となる0番目のレイヤーがあらわになってしまったのだ。華恋は『レヴュースタァライト』の役が終わった後に立つレイヤー0〝人生の舞台〟を認識した結果、そこに立てる自分がいないことに気づき、死んでしまう。つまり、「舞台に立てない=我々観客の前に出ない、姿を見せない愛城華恋」となってしまうのである。

しかしここでひかりは、レイヤー1『レヴュースタァライト』がまだ続いていることを逆手にとり、華恋に再び舞台に上ってきてもらうことを考える。その方法は、5歳の時と同じ舞台への招待状としての意味と、愛城華恋という役者に対するファンレターとしての意味を持つ「手紙を送る」行為、そして「舞台で待ってる」という激励の言葉を送ることだった。(図6-1)

その願いに応え、『二人のスタァライト』のために歩いてきた過去を燃やす、つまり古い自分を燃焼させることで、「『レヴュースタァライト』という舞台に立つ一人の舞台少女」として愛城華恋は生まれ変わる。このとき、口上のシーンで愛城華恋は初めから剣を持っているのにもかかわらず、もう一度剣を抜く描写が入る。筆者はこれを、「レイヤー2『二人のスタァライト』の愛城華恋」の剣が、「レイヤー1『レヴュースタァライト』の愛城華恋」の剣」として生まれ変わった描写だと考えている。そう、剣の生まれ変わりと言えば、TVシリーズ第8話で行われた神楽ひかりの「キラめきの再生産」である。

ここで少し脱線して、まずひかりがキラめきの再生産を行えた理由についての考察を展開する。ひかりはTVシリーズ開始以前にロンドンのレヴューで敗北し、華恋との『二人のスタァライト』のキラめきを奪われていたことが、ロンドンで舞台に立つ理由を忘れかけてしまうTVシリーズ第8話の描写でわかる。

しかし彼女は華恋との『二人のスタァライト』を見いだす前の時系列、『レヴュースタァライト』において既に舞台少女だったことが劇場版で明らかになった。ひかりは5歳でスタァライトを華恋と見た際一度死にかけ、『二人のスタァライト』を目指す運命の約束によって生き返った舞台少女だったのである。そのキラめきはロンドンのレヴューで奪われまた死にかけてしまったものの、5歳以前、元からの舞台少女の本能が剣として残っていたのだと考えることができないだろうか。

そして、レイヤー1『レヴュースタァライト』に立っていたひかりは、TVシリーズ第8話のななとのレヴューにて失っていたレイヤー2『二人のスタァライト』を見つけ、二人でスタァになることを再び目指すと決めた。つまり、キラめきの再生産とは、自らが立ちたい舞台を見据え、舞台に立つ理由をもう一度見つけたとき行われるのであると仮定する(*6)。

話を戻し、劇場版で華恋が剣を抜いた周りの描写について改めて考えると、彼女もまた自分が立つべきレイヤーを再定義し、舞台に立つ理由を理解している。ひかりと違うのは、剣の形状が変わっていないことである。これは、華恋のレイヤー3、2、1が一体化していたという考え方で説明できると考える。ひかりは今まで自分が立っていたものとは別のレイヤーに立つことを決めたため、それに伴って武器の形状も変化したが、華恋にはずっと立ってきた舞台の再確認という側面があったため、形状自体は変化せず新たに同じ武器を再生産することになったのではないだろうか。

*6 この条件で考えると、純那がななの刀を奪ったのも、キラめきの再生産の延長と考えることもできる。

6.そして、『スタァライト』の主役とは

かくして華恋とひかりは、『戯曲 スタァライト』『二人のスタァライト』、そして『レヴュースタァライト』を終わらせるために、三度舞台に立った。彼女らが『ワイルドスクリーンバロック』で為すべきことは、二人でスタァになる舞台にケリを付けることであり、すなわち「一人のスタァを決めること」である。だが、『スタァライト』の主役は二人であり、ワイルドスクリーンバロックも『レヴュースタァライト』の最終章である以上その法則が適用される。一人のスタァを決めることで舞台を終わらせる必要があるが、『スタァライト』の主役は必ず二人という矛盾した状態だ。

だが、神楽ひかりはたった一人の主役、スタァとしてその舞台に立つことで、『スタァライト』に幕を引いたのだと考える。それを為した方法とは、華恋がTVシリーズにて起こしたものと同じ、「運命の舞台の再生産」である。

それが行われた描写は、最後のセリフにおいてひかりが口上を披露した後カメラが引き、二つの星が彼女の背後で輝くシーンにある。

初め、ひかりは左側の星=クレールとして描写される。そしてその直後、もう一つ右側に星=フローラが出現し、「舞台の上にスタァは一人」という宣言通りにひかりは二つの星を背負って立つ。このとき、別れのスタァライトの象徴である二つ星は、「青い二つ星」としてきらめいている。著者は、これが『第100回聖翔祭 戯曲 スタァライト』の黄色い星と同じような、「新しいスタァライトの結末」を示すものだと考える。『二人のスタァライト』そして『レヴュースタァライト』は『一人のスタァを決める最終章(ワイルドスクリーンバロック)』として再生産されたのである。そう考える根拠を述べる。

劇場版において華恋とひかりの役、役割はたびたび入れ替わる。

舞台に立つことを諦めようとし舞台少女として一度死んでしまったひかりを華恋が生き返らせ、舞台の怖さに気づいて死んでしまった華恋をひかりが生き返らせる

冒頭のレヴューで華恋の剣はひかりに血を流させており、最後のセリフでは逆にひかりの剣が華恋を貫く、またそれによりポジション・ゼロが噴き出す

といった対比が顕著である。そしてそれは、レイヤーの重なった『戯曲 スタァライト』の役、フローラとクレールについてもまた同様であると考えることができないだろうか。ただし、冒頭のレヴューではひかりがクレール、華恋がフローラとして配役されており、その時点では二人の役は固定されたものだったと考えられる。

ということは、劇場版の中で、華恋はクレールとしても、ひかりはフローラとしても存在できるような「役作り」を行ったのだと筆者は考える。

ひかり「華恋はどこ?」

キリン「彼女は役作りの最中です」

というやり取りからの着想だ。

まず華恋は、劇場版中ほとんどの時間を、クレールの構成要素である「運命の舞台に幽閉された」状態で過ごし、約束の舞台に辿り着いた。TVシリーズでひかりが幽閉されていたのは砂漠であり、劇場版で華恋が歩き続けたのも同じ砂漠であること、また決起集会のシーンで姿を見せず、暗黙的ながらTVシリーズ第11話、第12話のひかりと同じ状況になっていることが示唆されていることなどから、この説を提唱する。

対してひかりがフローラとしての資格を得たのはいつか考えると、劇場版中のひかりのもう一つの構成要素である「競演のレヴュー」が見えてくる。そう、「星=華恋の輝きに目を焼かれ、塔から落ちる」のだ。他の舞台少女達と違い「私たちはもう舞台の上」を理解していたひかりがワイルドスクリーンバロックに参加しなければならなかった理由はここにあるのだと考える。

また、両者に共通するものとして、いわゆる「ピエタ構図」の配役が入れ替わることも、二人がどちらの役でもあることを示していると言えよう。

役作りによって両方の主役として立つことができるようになった二人の口上は、愛城華恋の最後の一節が「次の舞台へ!」なのに対し、神楽ひかりのそれは「私がスタァだ!」である。つまりここで、今立っている舞台『レヴュースタァライト』の主役が一人に集約されたのだ。

そのようにして再生産された舞台の主役であるひかりの放つキラめきは、華恋の胸に吸い込まれ、その瞬間『レヴュースタァライト』における華恋の剣は折れ、二人の心の距離は縮まる(*7)。

ひかりが冒頭のレヴューと最後のセリフで二度言い放ったセリフ、

「貫いてみせなさいよ、あんたのキラめきで。」

とは、〝一人の舞台少女〟に向けた「神楽ひかりがたった一人の主役になったこの舞台を、貫いて見せろ」という宣戦布告だ。その言葉に全霊で相対する華恋だが、ひかりの剣が華恋の胸を穿っているという結末が描かれる。つまり、ひかりのキラめきが華恋を貫いたのだ。これは、ひかりのキラめきが華恋の胸に吸い込まれた描写で「『華恋がひかりに見入ってしまった』ことをわからせたかった」という古川知宏監督の発言からもわかる(*8)。

そして吐息を互いに感じるほどの距離に二人は近づいている。これは冒頭のレヴューで、ひかりにセリフを向けられたときの華恋の腰の引けた様子とは全く真逆である。冒頭のレヴューでのひかりの同じセリフに華恋は応えられなかったが、「再生産のレヴュー」で〝一人の舞台少女〟として生まれ変わった華恋には、「最後のセリフ」がわかるようになっていたのである。そう、

「私も ひかりに負けたくない。」

という、近づいた心の距離が導き出した、野生の本能。ワイルドスクリーンバロック、『レヴュースタァライト』最終章の終幕である。(図6-2)

『レヴュースタァライト』が演じ切られたことにより、「スタァライトそのもの」であった愛城華恋は人間となり、ピンク色に染まったポジション・ゼロ、スタァライトのために立ってきたこれまでの全ての舞台が彼女から爆発的に溢れ出る。冒頭のレヴューで潰れたように崩れてしまっていた東京タワーは今度は崩れることなく一つと一つに分離し、「神楽ひかりが主役の『スタァライト』」という結末が宣言される。エンディングにおいて分離した東京タワーは二つの星として描写されるが、それらは最後に集まりひかりが踏み出すポジション・ゼロとなることも、そのような意味を持っていると考えられるだろう。また少々飛び道具的だが、劇場版BDBOXのパッケージに彼女のアイコンの一つであるクラゲが書かれているのも見逃せない。

*7 「得物」の長さは『相手との心の距離』☆ 古川知宏(古川知宏 Tomohiro Furukawa (@TOPPY1218)2019-12-11 twitter

*8 2022/6/11 レヴュースタァライト コメンタリー上映より

7.余談:「スタァライトしちゃいます」とは

そしてエンドロール後のシーン、砂漠には華恋の剣が折れていない状態で刺さっている。筆者は、この剣はレイヤー2『二人のスタァライト』の愛城華恋の剣、つまり華恋とひかりが共にいる舞台の象徴であり、ひかりが主役となったレイヤー1に立った舞台少女〝愛城華恋〟の折れた剣は彼女が「持ち物」として持っているのだと考えている(*9)。二人の舞台を砂漠に置いて、彼女は次の舞台へ進んだのだ。また、劇場版の最後のセリフである「スタァライトしちゃいます!」も、華恋が劇中劇『青空の向こう』の「ノンノンだよ」をレイヤー2で日常的に使っていたように、『スタァライト』を彼女が通過した舞台の一つとして「持ち物」にできたという証左であろう。砂漠に残っていた華恋の上掛けが、このセリフとともに空に羽ばたいていく最後のカットも同じ意味合いを持っていると考える。

それらの道具は、セリフは、衣装は、記憶は彼女の中でキラめき続け、そして彼女はさらに大きな舞台の上で演じ続けるのだ。私たちと同じ、『人生』という舞台の上で。

*9 「持ち物」という表現は、古川知宏監督の消えたtwitter アカウントでのスタァライト実況から引用している。おトッピー〝もうこの時に愛情華恋は小山さんの「持ち物」になってましたね。アフレコ時うれしかったです〟2021-05-23 twitter ※「城」を「情」と誤字されています

8.終わりに

長々とまどろっこしく書いたが、改めて読み返すとなかなか推論まみれの結論に至ってしまったと感じている。(論文なのに)

専門的な話はいっさいせず、もといできず、映像作品で語られたことのみを一応の根拠として語っているので、スタァライトの物語をこのように解釈してみても面白いかもしれないという1サンプルとして読んでいただけると幸いである。

最後になるが、まずは古川知宏監督や小出卓史副監督、小山百代さんをはじめとするレヴュースタァライトの制作に関わられた全ての皆様に、またこの合同を企画してくださったさぼてんぐさん、りーちさんに、さらに(こちらは個人的であるが)スタァライトというコンテンツを教えてくださったYさんに、深い感謝の意を捧げる。

そして何より、劇場版を観終えたときに必ずこぼれ出る、一つの言葉で締めさせていただく。

「レヴュースタァライト、ありがとう。」

著者コメント(2023/11/30)

今読み返してみると、論として成立しているかかなり怪しいですし、感情と個人の憶測が入りすぎているし、なかなか恥ずかしいものではあるのですが、同時に過去の自分が真剣に書いた、今の私の現在や未来に影響を与えてくれた原稿です。このような機会をくださった合同チームの皆さんに改めて感謝を申し上げます。