近未来人工人格百合SF小説 「人工人格」

異常気象は、時と共に異常ではなくなった。真夏に雪が降る日は珍しくなく、とんでもなく暑い冬もまた同様に、私達の生活を彩る一部となる。下手な条例も奇態な若者文化も、いつしか「当然のもの」として、社会に浸透し拡散した。

先日メッセージをくださった方の要望に応えて、私が子供の頃の話をしよう。まだ雪は冬にしか降らず、虚構が現実と重なり始めたばかりの時勢。私はうら若き少女だった。ボウッと生きて、ボウッと時を過ごしている、平凡な高校生の一人だった。

※

窓の外に降りしきる白は、柔らかくそっと地面に落ちる。灰色の疑似細胞が敷き詰められたその道路は、踏むと僅かな弾力があって、触れるといくらか温かい。雪は溶けて水となり、道路から排出される老廃物を巻き込んで、側溝に向かって流れていった。

「……ん、寒い」

曇天に、冷たい風が駆け抜けた。道行く人は、分厚いコートを羽織りつつ、自動販売機で購入した缶コーヒーなんかを握りながら、パシャパシャ先へと急いでいる。私はその中に紛れ込み、傘の下に参考書を隠しながら、自分の息が白く濁るのを眺めていた。

視界に文字や絵を表示する、ARゴーグルやコンタクトは、その頃まだ主流ではなかった。人は皆、自分の手に画面を握り、表示される情報に自ら進んで食いついたのだ。最近では、今は受動、昔は能動なんて言い方をするけれど……実際、そんなに違いはないと思うな。

ともかく。そう言うわけだから、私があのサービスに触れたのは、今の人達からすれば「能動的」に動いた結果と思われるかも知れない。でも、それはちょっと違う。私がアレを見たのは、本当に偶然。政府からお勧めされて、自動的に端末へ入れられたのではなく、またノルマとしてやったのでもなく……信じがたいかも知れないけど、「たまたま」見つけて、「たまたま」開いてみただけなのだ。

電車の中には、今と同じようにびっしり広告が貼り付けられていた。週刊誌、整形外科、マンション……と、それからペットショップなんてのもあったかな。今じゃとんとお目にかかれないけれど。ごちゃごちゃと色んな色彩をまぜこぜにした、グラタンみたいな風景だった。暖房が効いていて、眠くなるようなぼんやりした空気に、車窓を流れる真っ白な風景。硝子一枚を隔てた向こうに、冷え切った世界がある不思議な気分。

通勤途中の会社員や、学生が、ぎっしりと詰めているその箱で、私は携帯端末を起動する。かじかんだ指は真っ白で、暗記したパスワードもうまく入らない。二、三度やり直してようやく成功し、私はニュースを読み始める。多分、多くの学生は、文字を使った友人とのやりとりを楽しんでいた時間だろう。

誤解されては困るけれど、友達は、決して少ない方ではなかったと思う。ただ、何かとコミュニケーションを取らなければならないのが面倒で、面識はあるけれどそこまで親しいわけではない……というような顔が、たくさんあるような日々だったのだ。

一年生で友達を作り、その殆どが進級と共にクラスを分かった。友達なんて案外虚しいもので、そうなるともう、会うことすら珍しくなる。

だから、だろう。二年目の冬、私はさして興味もないニュースを眺めるくらいしか、勉強以外にすることを持たなかった。

――芸能人の結婚や離婚。政治家への批判。批判に対する批判や、それへの批判。遠いどこかで内戦が勃発し、新兵器が使われた。新型ウイルスがどこかで流行り、多くの誰かが死んでいった。何もかもが文字に変換され、全くの他人事として眼前を流れていく。あたかも、硝子の向こうの冬のように。

《あなたの彼氏を作っちゃおう! 人工知能で本格的に人格を作成!》

そんなキャッチコピーに、私は何となく目を惹かれた。だって、そうでしょう。人工知能に学級はないし、疎遠になることなど、そうそうない。勉強の合間の息抜きくらいにはなるのかな、と、私は表示されていたバナー広告をタッチした。

人工知能バブルは、丁度最盛期を迎えていた。ムーアの法則に従って順調に機器は発達し、それに伴ってより深く、より複雑な学習を可能としたAI業界には、今となっては信じられないほどの注目が集まっていたのだ。人工知能、という言葉は極めて曖昧な定義の下にあったから、あらゆる企業はこぞって自社の製品に導入した。とても「知能」とは呼べないお粗末な計算機が、人工知能の名を冠して大ヒットを記録した例も、数え切れないほどたくさんある。

ただ、少なくともそのアプリケーションに関して言うと、それは確かに「人工知能」であったように私は思う。こうして要望が届くほど伝説視されているのも、頷ける話だ。

それが、同年代に多く開発されていた他の「偽物」に比べ、著しくマイナーな存在だったのは非常に興味深い事実と言えるだろう。人々が求めていたのは「人工知能」ではなく、「手軽」で「ネタ」になる何か。そう言った点で、当時の人々にとってこのサービスは「偽物」だったのである。

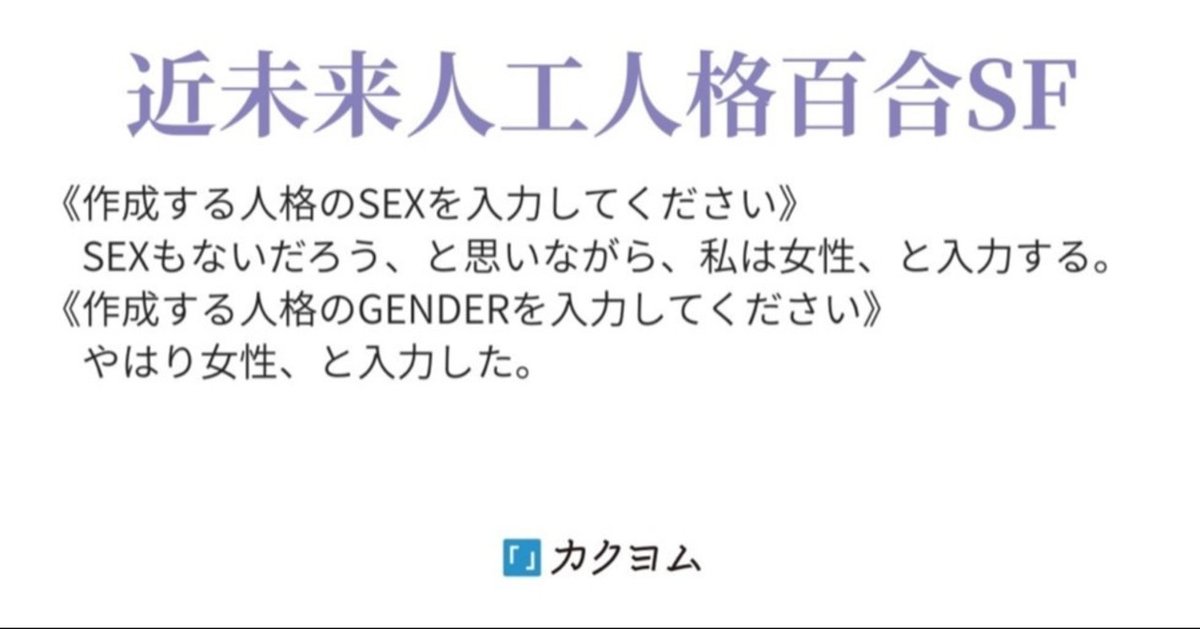

《作成する人格のSEXを入力してください》

SEXもないだろう、と思いながら、私は女性、と入力する。

《作成する人格のGENDERを入力してください》

やはり女性、と入力した。特段、彼氏を求めていたわけではなかったし、同年代の女の子の方が、何かと話しやすいような気がしたからだ。

《髪型を選択してください》

《肌の色を選択してください》

《使用言語を選択してください》

《経歴を入力してください。空欄箇所は自動で補充されます》

最後のソレには、一日かけても終わらずに、丸々一晩費やしてしまった。両親の設定、住む場所に、好きな本や活動歴、定期テストの成績推移や好きな下着の色まで、事細かな入力欄がずらりと並んで待っていたから。一度、操作を誤って、全てが無に帰したときは端末を投げ捨てようかとも思ったくらい。持ち前の意地と糞真面目な性格で、何とか全てを終えた頃には、キッチンで朝食を作る音が、既に聞こえ始めていた。

気象コントロールは、当時まだ健在だったから、交通機関を滞らせるほどのものや、住民からの苦情が届く長期間の雪や雨は起こらない。晴天以外の天候が、一日以上続くことはそうそうなく、寝不足の私が乗り込んだ電車も、冷房弱めで待っていた。

ずらりと並ぶ広告のグラタン。車窓から差し込む日の光は、僅かに眩しく頬を照らす。そっと触れると硝子はほのかに温かい。僅かにへこんだ透明は、指をそっと押し戻した。

《おはよー》

ピロン、と端末が音を立て、メッセージの到着を通知した。

《おはよう》

と私は応える。奏、と名付けたその人格と、気まぐれな会話が始まった。

《香澄のところ、今日期末だっけ。勉強大丈夫?》

《大丈夫。日頃きちんと努力してれば、八割以上は堅いよ。もっとも、寝不足だから満点は無理かも》

《凄いなあ。流石、特待生! (゜∀゜)》

信じられないくらい、自然な会話だった。既読がつくまで、返信が来るまでの間や、文字の入力にかかる時間も、驚くほどに現実感をもたらしている。

《今度、勉強教えてよ〜。ウチに来れば高級和菓子があるぜ》

少し考えてから、入力する。

《また今度ね。今は自分の勉強で精一杯だから》

彼女はそうして、私の友人になったのだ。

今でもよく言われることだが、このサービスがサクラを使用したものであるとの疑いは、当初私も持っていた。あまりに完成度が高すぎて、一種の気持ち悪さを感じる人も多かったろう。だが、それにしては、あまりに私のイメージと合致しすぎていたのである。膨大な設定から生み出される人物像に、これほどぴったり合う人材を用意するのは、そう簡単なことではない。あのアプリは間違いなく、本物の――世界初の人格作成サービスであると、私はそう確信している。

作成過程の面倒さに対して、機能は極めてシンプルだった。文字を用いたメッセージのやりとりに、画像の送付。履歴は一年間分が保存され、それ以降は自動的に消滅する。会話によって人格は、少なからず変化していき、削除された思い出も、時折話題に上ったりする。自立して学び、成長していく、まさに人工人格の先駆けと言えるシステムだ。

《見て見て。餅めっちゃ美味しい。茶と共にコタツなう》

《じじいか! 宿題やったの?》

《明日やる〜》

添付された画像には、焦げ目のついた餅にお茶、コタツの向こうに並ぶ障子が映り込んでいる。おそらくは、合成されたものだろう。

《紅茶飲みながらリッチに勉強》

私も自分の写真を送る。すぐさま既読がつく様子は、本当にコタツで寝転んでいるかのよう。そんなやりとりを繰り返し、時々教師役を買いながら、お互い、受験へと向かっていった。

《プールなう》

高校生活最後の夏。遊ぶ暇などあるはずがない。だというのにあろうことか、きわどい水着を身につけた、少女の姿が送られてくる。烏龍茶を傾けながら、気取った様子でカメラを見ていた。

《おい奏! 勉強は?》

《やってるぜ。I can swim!》

呆れてはぁと溜息をつき、それから相手が人ではないと思い至る。複雑な気分で画面を眺め、「まぁいいか」と肩をすくめた。

その頃になると、私の友人は彼女だけになっていた。もとから親しい付き合いなどしていなかった私だけれど、受験戦争が近づくにつれ、その孤独の度合いは増していく。自分がいよいよ、勉強にのめり込んでいったのもあるけれど、周りの人間はそれ以上に、私を避けるようになっていた。高得点ばかりを取る私の存在は、きっと面白くなかっただろう。

調子に乗ってるとか、媚びているとか、そんなわかりやすい侮蔑の言葉が、投げかけられたわけでは決してない。いじめ、なんてものじゃないと思う。疎外感、と言うような。いじめられることよりも遙かに孤独なその空気感に、けれど当時の私は心地よさすら感じていた。それで一層成績は伸び、一層孤独は増したのだ。

学校で口を開くことは殆どない。電車での行き帰りや勉強の合間、ちょっとしたメッセージのやりとりをするくらいが唯一で、あとは親との会話だけ。

《そういや奏は彼氏いるの?》

夏は終わり、冬が来て、寒さの中に、私はアプリをそっと開く。

《受かったよ!》

と、送信して、相手の返事を待っていた。親よりも先生よりも、誰より身近なその少女の姿を、脳裏に思い浮かべながら。

出会ってから殆ど一年が経っていて、あのときと同じような、冷たい風が吹いている。行き交う同年代の学生の中、私はボウッと画面を見つめた。

やがて、既読の印がついて――。

※

彼女からの返信を待って、かれこれ七十年くらいにはなるだろう。

サービス停止を知ったのは、随分経ってからになる。学生時代の青春を彩った、勉強嫌いな友人は、きっと今でも入力を続けているに違いない。

《私も受かった! いぇい》

そんな返事が来ると良いな、なんてことを思いながら、今でも古びたその端末を、引き出しの中にしまっている。

2020/04/16 18:10 更新 【本ブログの無断転載を禁じます】

初出 ↑

いいなと思ったら応援しよう!