「ペニーレイン」というお店が僕に教えてくれたこと。

教育学部のくせに、僕は大学を留年した。

どうしても出版社に入りたくて、内定が出ていたアパレルメーカーに断りを入れたのだ。

本当だったら静岡のショップに配属が決まっていた。あの年の暮れ、父親がわざわざ上京してきて「一年くらい、なんとかなるぞ」と言ってくれなかったら、僕はまったくちがう人生を歩いていたことだろう。

五年目はゼミだけ履修した。2単位で、そのほうが授業料が安かったのだ。

自然、暇になった。クラスの同級生もサークルの仲間もみんな就職している。これはもうバイトに精を出すしかない。

昼間は大学近くのレンタルレコードショップ、夜はサークルの友達の紹介で、彼の友達が経営している千歳烏山の喫茶店で働くことになった。

喫茶店の名前は「ペニーレイン」。週に二、三回、午後七時から午前一時までの遅番勤務だった。中目黒に下宿していた僕は当然電車がない。だからマスターのKさんにいつも車で送ってもらっていた。

このKさん、僕よりひとつ年上だった。高校は成城だったと思う。大学には行かず、この喫茶店をオーナーから譲り受けた。どちらかというと坊ちゃんタイプ。お店は彼を慕っていろんな男女が訪れ、終始にぎわっていた。

メニューはコーヒーと軽食だけ。お酒は出していなかった。僕は中に入って洗い物をしたり、外に出てコーヒーを出したり。Kさんがお客さんの相手をしながらドリップで器用にコーヒーを淹れ、合間に膨大なレコードコレクションの中からターンテーブルで曲を流していた。

このレコードコレクションがお店の売りのひとつだった。

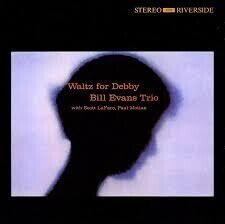

メインはジャズ。ときにニュー・ミュージック。彼はピアノ好きで、マッコイ・ターナーやビル・エヴァンスのいろんなアルバムを聴かせてくれた。

お店が終わると、ときには用賀のデニーズで食事をおごってくれたりしたものだ。ユーミンの曲を大音量でかけ、カブリオレの車で駒沢通りを疾走した。当時はそんなテレビドラマが流行っていた。Kさんは疲れがたまった眼をぎらつかせて、興奮気味に奇声を上げていた。そうやって彼も僕も、残り少ない青春を謳歌しようとしていたのだ。

結構な時間、Kさんと時間を共にしていたが、彼の恋人らしき人が訪ねてきたことはない。高校時代の知り合いも含めて、いろんなタイプの女性がKさんに親しげに話しかけていたが、そこにはマスターとお客さんという線引きがきっちりなされていたように思う。

夜三時過ぎに、恋人の部屋に直行していたのかもしれない。昼過ぎに目を覚まし、シャワーを浴びてからお店に顔を出していた、なんてことも考えられなくもない。

だけど、彼はそんな様子をおくびにも出さなかった。ある意味、それほど自分のお店を経営することにすべてをかけていたのだろう。一介のアルバイト学生である自分とは意識の高さが全然違う。だから僕は彼を尊敬していた。とてもじゃないが真似できないと感じていた。

いま、千歳烏山に「ペニーレイン」というお店は存在しない。

いつからそうなってしまったのか、彼はいまどうしているのか。それを確かめる手段を僕はもはや持ち合わせていない。

ただ、ひとつのあこがれとして、僕の中に「ペニーレイン」のイメージはずっと色濃く残っている。

カウンターといくつかのテーブル。昼間はコーヒーを、夜はアルコールを少し出す。大きなふたつのスピーカーが店の両脇に鎮座する。レコードもCDもあり、ネットもつながる。そこで僕はお客さんの顔を見ながら好きな音楽をかけている。

もし資金があれば少し店を広げてピアノを置く。できればセミグランドが欲しい。週末の夜はそこでコンサートを開く。地元の人たちに練習場として開放するのもいい。そこに集う人たちが、自分たちのサロンのように思ってくれれば最高だ。レンガを積み重ねて、自家製のピザ窯を作るのも悪くない。

これはただの夢物語なのだろうか。

諦めるには早すぎる。僕はもう一度、このことの実現に向けて準備をする。それが自分の使命のように思えてならない。

もちろん、ひとりではなにもできない。あのひとの助けがなくてはならない。

いっしょでなければできないことは、まだまだたくさんあるのだ。