技術広報の最前線 - 知見共有と課題解決への道 -

はじめに

本記事は、2025年1月18日に ANCHOR KOBE にて開催された GDG Greater Kwansai による「技術広報の最前線 - 知見共有と課題解決への道 -」のイベントレポートになります。

https://gdgkwansai.connpass.com/event/337645/

GDG Greater Kwansai とは

広域関西圏で活動する Google Developer Group です。

大阪、京都、奈良、神戸、岡山、四国、広島大学、大阪大学、金沢工業大学など、広い意味での「関西」を活動範囲にしています。 主に AI や Cloud Computing など、最新のテクノロジーに関するセミナーやワークショップを行っています。

技術広報の最前線 - 知見共有と課題解決への道 - について

技術広報は、企業の技術力やエンジニアリングの方向性を対外的に示し、企業の評判向上、優秀なエンジニアの獲得、ひいては事業成長に貢献する重要な役割を担っています。

本イベントは、技術広報の分野で豊富な知見を持つ専門家や、先進的な取り組みを実践している企業の技術広報担当者をお招きし、それぞれの経験やノウハウを共有いただくことで、業界の更なる発展に繋がる場を創出することを目的として開催されました。

セッション

1. 技術広報の本質:エンジニア、コミュニティ、企業を繋ぐ架け橋

THE BIGLE株式会社 CEO である佐藤祥子さんから、本イベントのテーマである「技術広報」について語られました。

技術広報とは、企業や組織が持つ技術的な知識や価値を外部に発信し、技術ブランドの確立と信頼構築を図る活動で、X や LinkedIn といった SNS の運用や、社内勉強会の開催によるエンジニア同士が相互に学び合う環境作りなど、多岐にわたる活動が含まれます。

技術広報の重要性として、外部向けのアウトプットで終わらせず、技術発信を行うエンジニア自身の成長にも繋げることで、組織全体の技術力もアップデートされていくという点が挙げられました。佐藤さんは技術広報として「自分がエンジニアであればどのような支援を受けたいか」という視点を持ち、エンジニア自身の発信を支援しているそうです。

技術広報の本質は、エンジニア、企業、コミュニティの架け橋になること。技術力の向上と成長、イノベーションを促進し、社会全体をより良く変えていくことが、技術広報の目的であると語られました。

佐藤 祥子 氏

ベンチャー企業のフロントエンドエンジニアを経て、2019年9月よりLINE(現・LINEヤフー)のDeveloper Success チーム にてエンジニア組織のTech Branding、Trainingや技術カンファレンスの運営を担当。イベントやブログ、動画などを中心に社内外の技術コミュニティの盛り上げや機会づくりなど各組織のサポートに従事。その後、2024年3月よりDeveloper Relationsのサポート事業(技術広報・技術コミュニティ・技術カンファレンスの支援)を行うTHE BIGLE株式会社を立ち上げ、独立。現在は複数社のコミュニティ運営や技術・採用広報の支援にも取り組み、エンジニアや組織の成長を支える活動を行っている。

2. 小さく始めて、大きく育てる「情報発信」 〜中長期的な組織戦略と組織開発を通して学んだエッセンス〜

マネーフォワードの技術広報担当であり、京都を拠点に多様なコミュニティ活動を行っているluccafortさんに、これまでの活動を通じて得られた知見についてお話しいただきました。

マネーフォワードで技術広報という役割が生まれたきっかけは、エンジニアの採用が難しくなっていったから。エンジニア組織の成長、強化に対する中長期的な投資戦略が必要だったそうです。

luccafort さんが技術広報として活動を行う中で感じた情報発信の難しさは、情報を発信し続ける人や発信数を確保することと、技術的知見を発見する能力の二つが必要となることだそうです。

その後、「触媒としての情報発信」「増幅としての情報発信」「活性としての情報発信」「発見としての情報発信」という4つの観点から、情報発信がどのように組織の成長に寄与するのかをお話しいただきました。

luccafort 氏

株式会社マネーフォワードの京都開発拠点で技術広報をしています。 エンジニア出身でKyoto.rbやKyoto.go、Go Conferenceなどのテックコミュニティの運営にも携わっています。 マネーフォワードの有志メンバーによる「まねふぉ執筆部」の2代目編集長です。

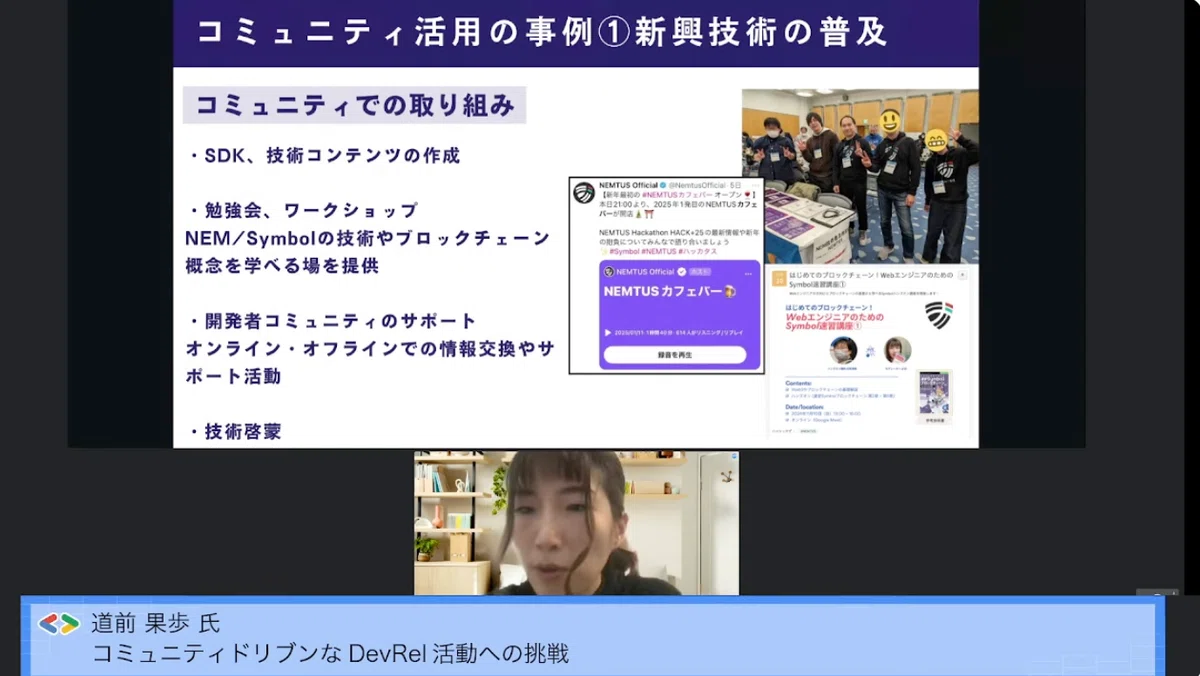

3. コミュニティドリブンなDevRel活動への挑戦

フリーランスとして幅広い活動を行っている道前果歩さんに、DevRel と技術広報の違いやコミュニティの重要性、自身が関わったコミュニティ活用事例についてお話しいただきました。

DevRel (Developer Relations) は、自社や自社製品と外部の開発者との良好な関係性を構築するためのマーケティング活動。一方、技術広報は技術力やイノベーションを広く社会にアピールし、企業イメージの向上を図ることが主な目的となるそうです。

コミュニティは、エンジニアと企業双方に価値を共創する場として欠かせない、非常に重要なものです。道前さんは、コミュニティを通じてエンジニア同士が繋がり、新しい技術やアイデアが生まれるような場を提供していきたいと考えているそうです。

道前 果歩 氏

スタートアップ企業でフロントエンジニアとしてキャリアをスタート。個人活動で関西圏の女性エンジニアコミュニティ(TECH WOMAN KANSAI)を立ち上げ、Developers Summit 2023 KANSAIに登壇し、ベストスピーカー賞3位を受賞。その後2024年から同カンファレンスのコンテンツ委員も務める。現在は特定非営利活動法人NEM技術普及推進会(NEMTUS)のDevRelとしてSymbolブロックチェーン技術のエバンジェリスト活動を行う他、神戸市エンジニア創出事業の運営などにも携わる。技術コミュニティ支援を通じたDevRel活動を展開している。(@kaho_eng)

4. AI時代に求められるプログラミング能力

LINEヤフーのきしだなおきさんに、「AI時代に必要なプログラミング能力」をテーマにお話しいただきました。

ChatGPTが登場して以来、AIが普及し高精度なプログラムを生成できるようになりました。「エンジニアが不要になるのでは」と言われることもあります。このような時代において、AI時代にエンジニアが生き残るには、これまでとは異なる能力が必要とされます。

本セッションで取り上げた AI は、LLM(大規模言語モデル)をベースとしており、その基盤にはニューラルネットワークがあります。ニューラルネットワークとは、脳の神経回路を模した計算モデルで、多数の計算ユニットが層状に接続されています。この構造により、データからパターンを学習し、結果を予測することが可能です。

万能と思われる AI ですが、論理的な推論が苦手であることや、高性能なモデルは運用コストが高いといったデメリットも存在します。そのため、AIをシステムに導入する際は注意が必要です。

今後人間に求められる能力として、特に上流工程が重要になると考えられるそうです。AI へ課題を与えるのは人間であり、そのためには現実を把握し、要件を定義する「ソフトウェア開発」の理解が求められます。

AI を味方につけることは非常に重要ですが、AIを活用して学習する人と、AIに依存して学習しない人では、大きな差が生まれるだろうと語られました。

コンピュータ、AI、人間のそれぞれに何ができるのかという基本的な知識を持つことが、これからのAI時代を生き抜くために必要な力となりそうです。

きしだ なおき 氏

2九州芸術工科大学 芸術工学部 音響設計学科を8年で退学後、フリーランスでの活動を経て、2015 年から大手IT企業に勤務。著書に、『プロになるJava 』(共著、技術評論社)、『みんなのJava OpenJDKから始まる大変革期! 』(共著、技術評論社)、『創るJava』(マイナビ)など。

LT (Lightning Talks)

1. 高専発ベンチャーとして技術広報を考える

株式会社 Affinity Nexa の代表取締役である鷹尾心優さんに、事業内容や取り組みについてお話しいただきました。

Affinity Nexa では、人手不足解消支援アプリの開発や、他社から業務を受注し、高専生へ委託するといった業務を行っているそうです。また、技術広報活動として採用活動の促進や、コミュニティ形成とエコシステムの拡大などに取り組んでいるそうです。

鷹尾 心優 氏

2021年に神戸市立工業高等専門学校 電子工学科に入学。入学当初から電気電子回路やプログラミングを座学と実験実習で学ぶ。課外活動では、水中ロボットコンベンションやCyberSakura、パソコン甲子園、高専プロコン、学会発表などに挑戦。4年次には株式会社Affinity Nexa(アフィニティ ネクサ)を設立し、神戸高専初の学生ベンチャーとして活動中。

2. ハッカソン主催から見えた社会実装の壁 〜技術広報の視点で考える課題と可能性〜

ハッカソンの主催経験を持つ榊間さんは、ビジネス側と開発者側の間には解像度のギャップやモチベーション、価値観のずれから生じる大きな壁があると感じたそうです。技術広報は、それらの壁を越えるための重要な役割を担っていると語られました。

榊間 友晴 氏

豊橋技術科学大学にてスタートアップサークル「TAKEOFF」の代表。 元々サレジオ工業高等専門学校電気工学科から、去年豊橋技術科学大学情報知能工学科へ編入。Developerとしては初心者。 豊橋で開催されている自己分析イベント「火-Okoshi」の最終発表にて、 当時自分とは全く関係のないスタートアップサークルに関して「このままではいけない」という旨のもと発表、見事企業賞に入賞、そのまま代表となる。

3. WebGPUでAI推論を高速化してみた

金沢工業大学に所属する高岡己太朗さんに、WebGPU と WebGL の比較を行った結果についてお話しいただきました。

比較の結果、WebGPU は処理速度、電力効率、メモリ消費量全ての指標で WebGL を上回り、高いパフォーマンスを発揮したそうです。また、今後の WebGPU の発展における懸念点についても語られました。

高岡 己太朗 氏

金沢工業大学一回生。高校時代はWROなどに参加。現在はAndroidとWebを中心に学んでいる。Androidエンジニアを目指し、プロジェクトやハッカソンに参加している。

4. 顧客のための空席管理システム - Alpha+ Project -

Alpha+ Project に所属する高角樹さんが現在開発中である、混雑状況が把握できる空席管理システム「アキドコロ」は、どの席が空いているかや、誰がいるのかを確認できます。今後の展望として、オーダー機能や決済機能の開発も計画しているそうです。

高角 樹 氏

神戸大学理学部数学科3年生。 株式会社Digeonでアルバイトとして主にweb開発を行う。 更なるスキルアップを求めAlpha+ Projectに参加。

5. リアルタイムチャット「MINE」

神戸電子専門学校に所属する前川徹さんは、ユーザー同士が個別にリアルタイムでコミュニケーションできるシンプルなチャットアプリを制作されているそうです。他チャットサービスとの差別化として、ユーザーのフォルダ分けを可能としており、シークレットフォルダーを作成することもできるそうです。

前川 徹 氏

神戸電子専門学校AIシステム開発学科1回生。現在39歳で、これまで15年の社会経験を積んできました。新たな挑戦としてAI技術に興味を持ち、この学科でスキルを深めています。将来は、社会経験を活かしてAIを活用した技術革新に貢献できるエンジニアを目指しています。

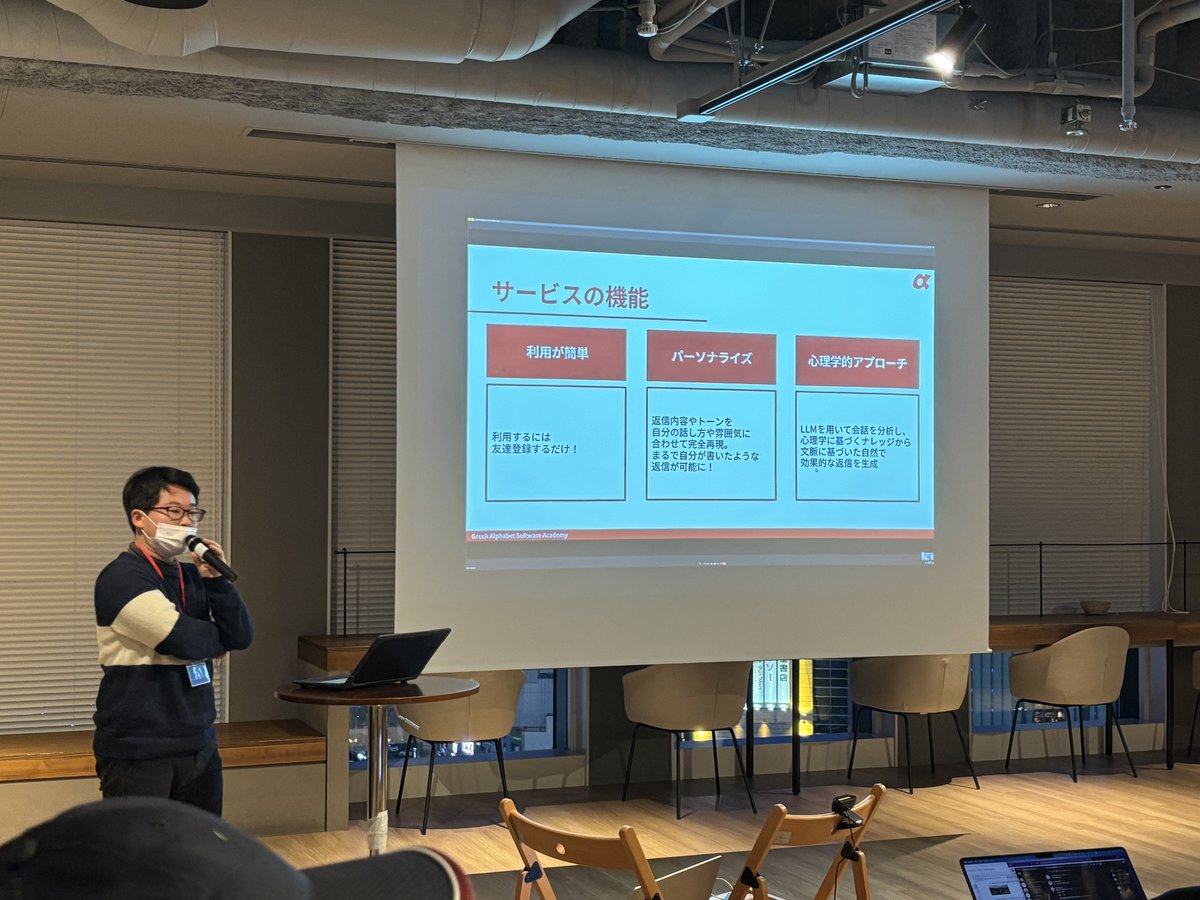

6. Alter Ego ― 無理な誘いにスマートなノーを

Alpha+ Project に所属する島悠人さんは、面倒な会話をスムーズに終わらせてくれる、 LINE を活用した AI サービスを開発しているそうです。利用方法は公式 LINE を登録するだけであり、非常に簡単に利用することができます。今後の展望としては、過去の履歴やフィードバックをもとに返信の精度を向上させることや、LINE 以外のシチュエーションへの対応を目指しているそうです。

島 悠人 氏

私は神戸大学に所属。現在、Alpha+ Projectに参加しており、シリコンバレー流の開発を学んでいる。今回はAlpha+ Projectで作成しているプロジェクトに関して紹介させてもらいます。

7. 学生対象夜通しハッカソン「58ハッカソン2025 feat.関西学生エンジニア in #桃山学院大学」(2月15日〜16日)のご案内

GDG Osaka の xin suzuki さんから、学生対象のハッカソンについてご案内がありました。以下、ハッカソンの概要になります。

GDG Greater KwansaiとGDG Osakaが協力する、学生対象ハッカソンイベント「58(ごっぱー)ハッカソン」。 昨年開催して大好評を博したことから、2025年は4回の開催が予定されています。

プログラミングに興味があり、実践的なスキルを高めたいと考えている高校・高専・専門学校・大学・大学院に通う生徒・学生のみなさん、ハッカソンに参加してみませんか?

最優秀賞チームには豪華な副賞(58,000円相当の金券等)も準備されています。

・会場提供可能な学校の教職員

・技術サポート学生の活動を応援したいエンジニア

・スポンサリング可能な企業・団体の決裁権をお持ちの方

も、お気軽にお声がけください。

企画書: https://app.box.com/s/gwwafi4dmitvllm8dcmunvse72s23oxw

ご興味のある方は、ぜひご参加ください。

xin suzuki 氏

修士(都市政策)。ソフトウェアエンジニアとしてメーカーや鉄道会社向けシステム開発の全工程に従事した後、地方課題の解決を目的に、先端技術を用いたアプリ開発やDX支援を行うエンジニアの精鋭集団 GONENGO LLCを2017年に創業。大阪を中心に30を超えるエンジニアや起業家が集うコミュニティを創設。企画・運営したイベントは通算1000本を超える。