脳地図(2)

昔、医師のブロードマンが、脳の部位を

機能別に番号でまとめてくれました。

「脳の機能局在論」と言われています。

今日は、脳地図の【4番】をみていきます。

【4番】は、運動に関する部位で「運動野」と呼ばれています。

”手を動かす” ”足を動かす” など意識的に

体を動かすときに働く細胞が集まっています。

この【4野】がダメージをうけてしまうと、思うように体が動かせなくなります。

これが「運動麻痺」ですね。

脳梗塞や脳出血の後遺症で多い症状になります。

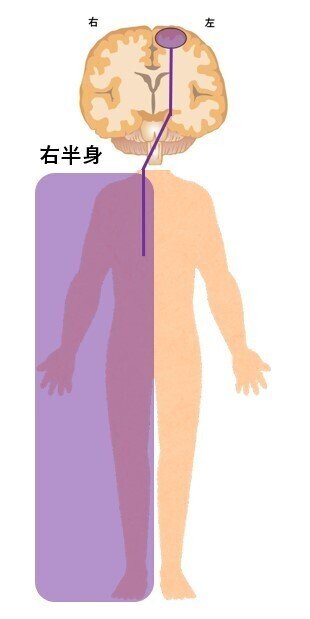

ところで、「病気をした脳と反対側の手足が麻痺する」って聞いたことあるかと思います。

⚫右脳が損傷すると「左」に麻痺がでる

⚫左脳が損傷すると「右」に麻痺がでる

そのメカニズムを紹介します。

【4野】を赤線の位置で、スパッと切り、

前方からのぞきこんだ時に見えるのが右図になります。

紫のあたりが左側の脳の【4野】です。

ここに、運動を司る細胞がたくさんあります。

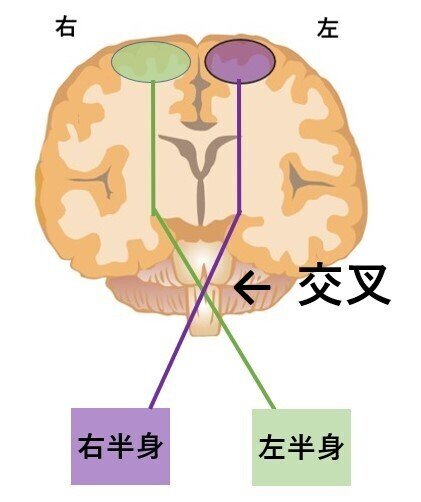

【4番】の細胞からでた "手を動かせ”って指令は、そのまま左半身に行くわけではなく、反対の右側へ行く仕組みになっています。

そのまま真っ直ぐ行く方が、神経の長さ、

伝達速度を考えると「効率」がいいように

思われますが、なぜか、わざわざクロスしているんです。

生物の不思議ですね。

生き残り戦略で、何かいいことがあったんですかね。

交叉するのは、「延髄(えんずい)」って

場所、ちょうど首根っこあたり。

ここで、神経が左右クロスします。

クロスしている所で損傷したら、両側に麻痺がでてしまうことがあります。

ここは人体のウィークポイントの1つです。

なんで、わざわざクロスしてるんでしょうね。

リハビリテーション

脳梗塞や脳出血で【4野】が損傷され、

運動麻痺になってしまっても、リハビリテーションにより、機能回復が図れます。

損傷を免れた別の部位が、働きを代替してくれることがわかっています。

脳には、こうした「可塑性(かそせい)」があるんです。

リハビリって大事なんです。

特に、早期の集中的なリハビリと、その後の継続的なリハビリは、とても重要になります。

リハビリに関しては、「継続は力なり」は、もう間違いない事実です。

後遺症によっては、なかなか目に見える変化や前進している手ごたえが感じにくいこともあるかと思いますが、諦めないでください。

諦めそうになった時は、すこしペースを落とす工夫も。「ゼロ」にしないことが重要なので。

脳梗塞の治療

発症4.5時間以内であればt-PAという薬の治療ができます。

血管を塞いでいる血の固まりを溶かします。

これにより、損傷範囲を小さくできれば、

その後のリハビリテーションでの機能回復につなげられます。

なので、発症したらスピード勝負です!

いち早く病院に着き、治療を受ける必要があります。

なんか変だけど、明日まで様子見ようって方が、けっこうたくさんいます。

この判断は、非常にもったいない。

確かに、一過性の脳虚血発作というものもありますが、診断は医師がするものですので、自己診断は危険です。

病院に行って何も無ければ、無いでOKなわけなので。

こんな症状の時には、すぐ救急119番!

最近では、こんな治療もでてきています。

まとめ

麻痺の後遺症は、ほんとに生活が一変してしまいます。

「FAST(ファスト)」を知って早期対応できるかどうかで、その後の人生が変わってしまいます。

「知らないと行動できません」

「ヘルスリテラシー」を高めて健康を守ってください。